中醫名家治療支氣管哮喘用藥規律研究

莫雨曉,陳 瑤,何金洋*

(1.廣州中醫藥大學 熱帶醫學研究所,廣東 廣州 510405;2.廣州中醫藥大學 第二臨床醫學院,廣東 廣州 510405)

支氣管哮喘又稱哮喘,是一種以嗜酸性粒細胞、肥大細胞浸潤為主的氣道慢性炎癥疾病[1-3],目前臨床上尚無特效的西醫治療辦法,在長期的規范化治療之下,也僅能使哮喘癥狀得到控制或減少復發,不僅嚴重影響患者的生活質量,還給家庭造成沉重經濟負擔。近年來,哮喘的發病率持續上升,據報道顯示,支氣管哮喘死亡率占全球總死亡率的1/250[4]。

在中醫方面,歷代醫書對哮喘的論述和記載很多,《內經》有“喘鳴”“喘喝”之論;漢代張仲景《金匱要略》中哮喘又名“上氣”,并有“咳而上氣,喉中水雞聲”的記載;古代朱丹溪的《癥因脈治》首創“哮喘”之名;后世醫家又將哮和喘分而為二;明代虞摶在《醫學正傳》中指出“喘以氣息言,哮以聲響名”,認為呼吸急促、張口抬肩為喘證,而喘氣出入、喉間有聲為哮證,并提出“哮證必兼喘,而喘證不必兼哮”的觀點[5,6]。現代中醫名家有“內科不治喘,治喘丟了臉”的觀點,可見哮喘之難治,然而中醫各代仁人志士知難而上,不斷總結前人治療經驗,不斷攻克一個個哮喘難證,因而也總結了大量的有效診療經驗,讓后學者得以學習相關臨床經驗。本研究選取哮喘病臨床治療上享有盛譽的醫家醫案,選取對象為國家級名老中醫、國醫大師,或在該領域內取得業內或社會認可的名老中醫。本研究共選取了時振聲、朱星江、裘沛然、周仲瑛、胡希恕5位近現代名老中醫,通過對總共13則醫案的解讀[7-11],對哮喘的病位、病因病機和診治規律進行了分析。5位醫家皆為近現代中醫名家,出生于建國以前,從醫數十年,著述頗豐,相關臨床醫案有很多值得學習的地方。

1 哮喘的病位

中醫認為,肺主氣,邪實氣壅,肺氣升降失常,因而不能平臥,端坐呼吸;脾氣虛衰,脾不健運,水谷不能化為精微,而痰濁伏于肺臟,故咳嗽痰多氣促;肺為氣之主,腎為氣之根,腎虛不顧根本,腎不納氣,就會出現呼多吸少和吸氣困難等癥狀。研讀5位醫家11則醫案,得知病位均在肺;而所選時振聲、朱星江、裘沛然、周仲瑛醫案中均有調補脾腎的藥方,提示哮喘與脾腎密切相關;而所選胡希恕醫案則以經絡辨證為主。綜上,哮喘的病位在肺,與脾、腎相關,見表1。

表1 所選醫案中哮喘病位與臟腑的相關情況統計

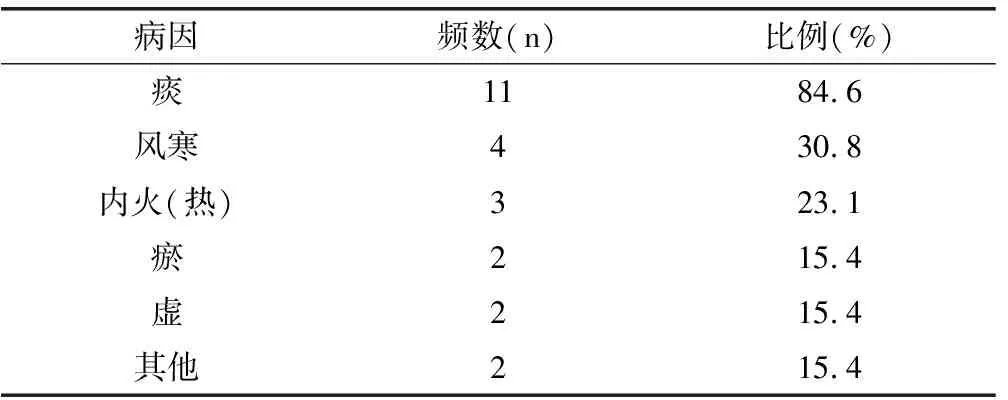

2 哮喘的病因

哮喘多由痰濁阻肺、外邪引動體內痰濁而發病,其中外邪以風寒邪氣為主。所選的13則醫案除胡希恕的案一、案三為兩經合病,其他醫案均與痰飲阻肺相關;其中4則醫案提到患者因感風寒邪氣而發病,周仲瑛的熱哮案、虛哮挾痰熱郁肺案,胡希恕的痰熱挾瘀案,此3則醫案與內熱相關;周仲瑛的虛哮案與裘沛然的案一都與虛相關;胡希恕案一及痰熱挾瘀案則與瘀血相關。另所選醫案中有3例因接觸過敏原而急性發病,提示哮喘與過敏反應有關聯。綜上,哮喘的病因與痰飲、外邪密切相關,另與內熱、血瘀、體虛也有一定關聯。見表2。

表2 所選醫案相關病因情況統計

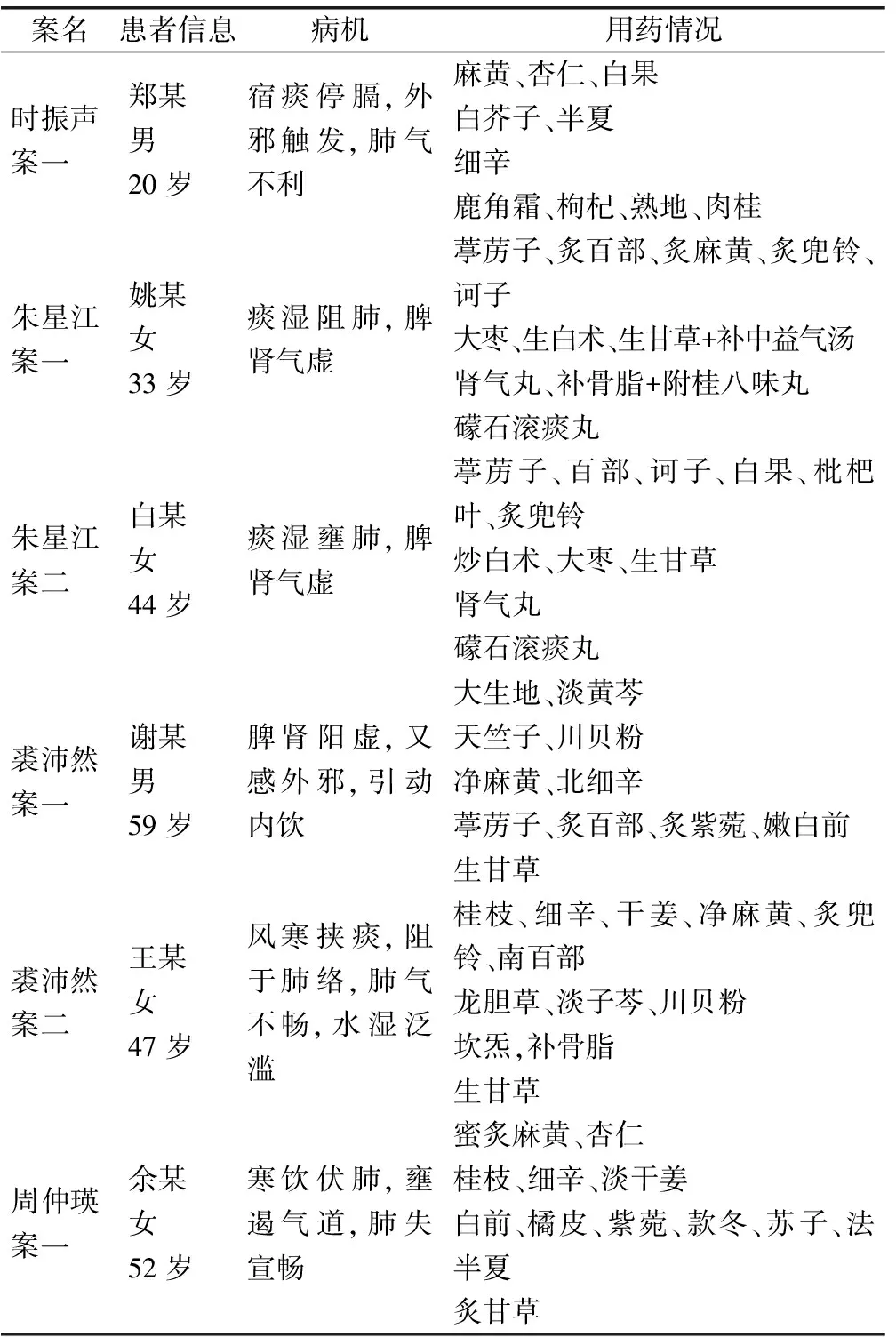

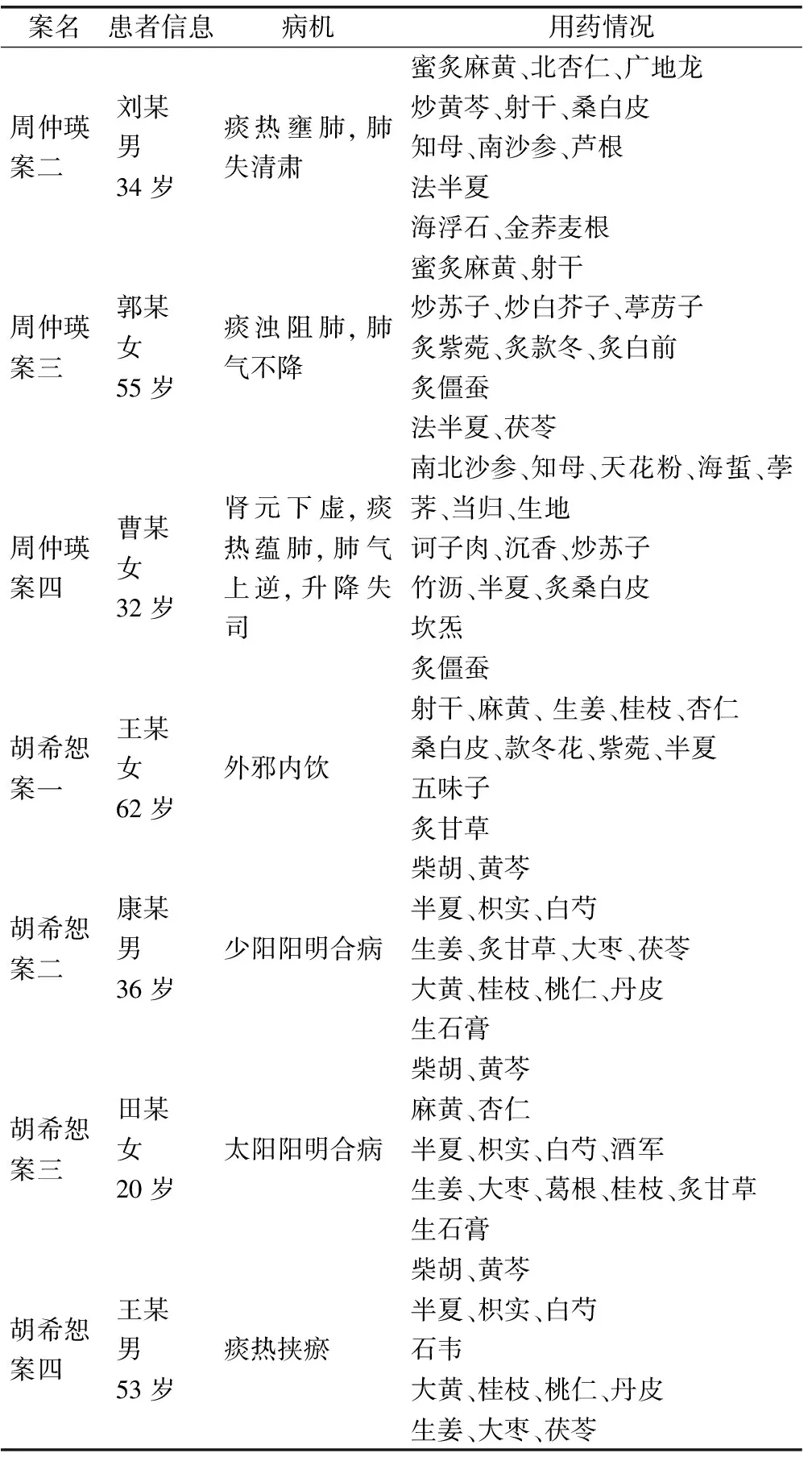

3 哮喘的證候及病機

所選醫案的臨床癥狀均以喘息、咳嗽、咳逆倚息、胸悶、哮鳴、呼吸急促為主,而不同的證型亦有其本身典型的表現,如裘沛然案一中除咳嗽氣逆、哮吼痰鳴外,還有脾腎陽虛、痰中帶血等癥狀表現;周仲瑛寒哮案、熱哮案、痰哮案及虛哮案除主要癥狀外,尚有各自證型的兼雜表現;胡希恕兩經合病的醫案除主要癥狀外,還有兩經病證的表現,如陽明經病的大便干燥,太陽經病的外感鼻塞流清涕,關節疼痛等癥狀。綜上,所選醫案中,哮喘的病機以痰濁阻肺、外邪引動肺氣上逆為主,另亦有脾腎陽虛、脾腎氣虛、痰熱挾瘀、兩經合病等病機。見表3。

表3 所選醫案病機及用藥情況統計

續表3 所選醫案病機及用藥情況統計

4 哮喘的診治規律

用頻數統計的方法對所收集的5位中醫名家的13則醫案進行數據分析得知,麻黃、苦杏仁、紫蘇子、紫菀、葶藶子、半夏、茯苓、射干、甘草等藥的出現頻率最高。其中麻黃、杏仁宣肺化痰、降氣平喘,常配伍以治療各種喘證;紫蘇、紫菀、葶藶子為降氣化痰止咳平喘藥,通過調理肺氣而平喘;半夏、茯苓、射干化痰燥濕健脾,甘草溫肺止咳調和諸藥,這9味藥的配伍是治療哮喘的常見中藥組方。

哮喘的治療遵循急則治標、緩則治本的原則,在發作期多采用瀉肺平喘、化痰止咳的中藥,緩解期多兼用補益脾腎的中藥,如時振聲案“后以脾腎兩助善后,調理月余”;又如朱星江案注重顧及脾腎,用藥性味平和,力求久服無弊;再如裘沛然常于方中加入補骨脂、坎炁以調補腎氣。而胡希恕的兩經合病案及痰熱挾瘀案則有一定特殊,兩經合病案的證候表現為兩經病癥狀的組合,治療也是根據兩經病癥而對證治療;痰熱挾瘀案,根據痰、熱、瘀的相關臨床表現,給予大柴胡湯合桂枝茯苓丸加減以清熱化痰,活血祛瘀,獲得效驗。

5 討論

根據所選13則醫案的分析結果進行歸納總結,哮喘臨床表現以喘息、咳嗽、咳逆倚息、胸悶、哮鳴、呼吸急促為主,病位在肺,與脾、腎相關,其病因與痰、風寒、內熱、體虛、血瘀相關,病機以痰濁阻肺、外邪引動、肺氣上逆為主。由于哮喘病因病機復雜,常兼雜為病,因而難治。因此,在哮喘治療上,應根據其表現出來的證候不同,選用不同方藥,這進一步說明,準確辨證、方證對應是見效的關鍵。

總之,醫者在治療哮喘時,要把握和繼承前人對該疾病方證的研究經驗,再根據患者的證候特點論治,選取相應的方藥,如此一來,不但可確保療效,還可加深對方證及中醫理論的了解,對提高中醫學素養大有裨益。