栽培施肥模式對華北旱作玉米生長及氮肥利用率的影響

劉 震,徐玉鵬,婁翼來,王秀領,浦玉朋,閻旭東

(1.河北省滄州市農林科學院,河北滄州 061001;2.中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所,北京 100081;3.河北省邯鄲市農牧局土壤肥料站,河北邯鄲 056000)

玉米是我國三大作物之一,既是糧食,也是重要的畜牧業原料。因此,保障玉米產量對我國糧食安全具有重要的意義[1]。玉米作為河北省的主要糧食作物,常年種植面積約為300萬hm2,占全國種植面積的9.5%,產量目前居于全國第5位[2]。其中春玉米種植面積占玉米總面積的20%左右[3],但由于河北省旱作地區春季干旱少雨且分布不均,不利于春玉米追肥。常規春玉米一般采用“種肥同播”的栽培方式,播種時將玉米復合肥一次性底施,即傳統的“一炮轟”施肥。這種施肥方式的優勢在于操作簡便,適于大面積推廣。但缺點也顯而易見,過量肥料進入土壤中,當季未被植物吸收利用,單位面積肥料殘留量增加,不但引起肥料利用率下降,造成資源浪費,還會導致玉米生長后期因缺肥造成早衰,導致不同程度的減產。同時,由于玉米生長季雨水充足,氮素隨雨水淋失,易對地下水源造成污染,隨之帶來一系列生態環境問題[4]。目前,世界氮肥利用率平均水平為40%~60%,而我國目前氮肥利用率約為35%,據估算,我國每年損失的氮肥至少在1 500萬t[5],大量未被吸收的氮肥通過揮發、淋洗、徑流等多種方式損失[6]。

緩釋肥具有一次施用長期有效的特點,可以滿足玉米不同時期對于養分的需求,同時緩釋肥可以通過硝化抑制劑和脲酶抑制劑減少土壤中亞硝化細菌等微生物活性、抑制脲酶對尿素的催化作用,從而延緩土壤中尿素的水解速度和減少氨的揮發損失[7-8],減少對環境污染,也節省了后期追肥的成本。已有研究表明,施用緩釋肥可以提高作物產量[9-11],但目前緩釋肥研究方向主要集中在肥料配方及工藝上,對緩釋肥配套的栽培技術研究較少。因此,本試驗通過田間試驗比較起壟覆膜栽培模式和平作不覆膜栽培模式下緩釋肥對于玉米產量及氮肥利用率的影響,并進一步分析不同栽培模式下的氮素積累與分配特征,為合理使用緩釋肥提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 供試材料

供試品種為河南農業科學院糧食作物研究所選育的玉米品種鄭單958。

1.2 試驗地概述

試驗于2016年5月8日種植于河北省滄州市農林科學院黃驊試驗基地(地理位置38°24′N、117°00′E),年均溫度為13℃,≥10℃積溫為4 349℃·d,年均降水量約為600 mm。土壤為潮土,0~20 cm土層有機質含量為12.5 g/kg、堿解氮含量為37.3 mg/kg、速效磷含量為9.5 mg/kg、速效鉀含量為268.1 mg/kg。2016年降水量及積溫見圖1。

1.3 試驗設計

試驗采用裂區設計,設不同栽培模式為主區,設壟作覆膜(RC)和平作不覆膜(FB)2個水平,不同施肥處理為裂區不施氮(CK)、施用復合肥(CF)和緩釋肥一次性基施(SRF)3個水平,共計6個處理,每個處理3次重復,小區面積66 m2(11 m×6 m)。主區采用機械起壟,壟寬70 cm,壟高15~20 cm,壟距40 cm,平作采用寬窄行播種方式,寬行距70 cm,窄行距40 cm,種植密度均為75 000株/hm2。副區肥料施用量依據農業部發布《2016年春季主要農作物科學施肥技術指導意見》,緩釋肥處理采用河南心連心化肥有限公司生產的商品緩釋肥(N-P2O5-K2O為26% -10% -12%),含N 195 kg/hm2、P2O575 kg/hm2、K2O 90 kg/hm2;復合肥處理采用普通尿素、過磷酸鈣和硫酸鉀配制與緩釋肥處理相同養分含量的復混肥。

1.4 測定項目與方法

1.4.1 葉面積指數 于苗期、大口期、收獲期分別從每小區取生長一致的代表性樣株5株,量取葉長和葉寬,按照長寬系數法計算單株葉面積(系數為0.75),葉面積指數(LAI)=該土地面積上總葉面積/土地面積。

1.4.2 地上部干物質量積累及植株氮素含量測定 于玉米苗期、大口期和收獲期,每個小區取代表性植株3株,于105℃下殺青30 min,80℃烘干至恒質量并測定干物質量,樣品粉碎用于植株養分含量測定。植株養分含量測定采用H2SO4-H2O2硝化,采用凱氏定氮法測定其全氮含量。

1.4.3 產量及構成因素的測定 玉米生理成熟后,按小區測定各處理產量。每小區取樣20株,當玉米籽粒自然風干后,進行室內考種,測定穗行數、行粒數、百粒質量等產量構成因素。

1.4.4 相關養分指標

氮素累積量(NA)=該時期地上部干物質量×植株含氮量;

氮肥農學利用率(AEN)=(施氮區玉米產量-對照區玉米產量)/施氮量;

氮肥表觀利用率(REN)=(施氮區玉米地上部吸氮量-對照區玉米地上部吸氮量)/施氮量×100%。

1.4.5 數據處理 本試驗所用產量數據采用Excel 2016進行處理,采用SPSS 19.0統計軟件進行方差分析和多重比較。

2 結果與分析

2.1 不同栽培模式下施肥對玉米產量的影響

由圖2中可以看出,同對照(CK)相比,2種模式下復合肥處理及緩釋肥處理玉米產量均顯著提高(P<0.05),且緩釋肥處理(SRF)的玉米產量均顯著高于復合肥(CF)。起壟覆膜栽培(RC)模式下,SRF處理產量較CF和CK處理分別提高10.45%和38.76%。平作不覆膜栽培(FB)模式下,SRF處理比CF和CK處理產量分別提高5.55%和16.57%。在相同栽培模式下,均表現為SRF>CF>CK,不同栽培模式下,以RC-SRF處理產量最高,比FB-SRF處理產量提高10.85%,差異達到顯著水平(P<0.05)。

2.2 不同栽培模式下緩釋肥對玉米生育期地上部干物質積累的影響

由表1可以得出,在相同栽培模式下,復合肥處理(CF)和緩釋肥處理(SRF)地上部干物質量在大口期和收獲期均顯著高于對照(CK),CF處理和SRF處理大口期前地上部干物質量沒有顯著差異,收獲期時SRF處理地上部干物質量顯著高于CF處理。起壟覆膜栽培(RC)模式下,SRF處理收獲期地上部干物質量比CF處理高12.80%,平作不覆膜栽培(FB)模式下SRF處理增幅為15.33%。各處理中,以RCSRF處理收獲期地上部干物質量最高,并且顯著高于其他處理,增幅為7.68%~88.32%。在相同栽培模式下,SRF處理的大口期后地上部干物質增加量占全生育期的比重顯著高于CK處理;不同栽培模式下,相同施肥處理間均表現為RC模式高于FB模式,CK、CF和SRF增幅分別為3.3、2.54、2.42百分點。

從以上結果可以得出,同平作不覆膜栽培模式相比,起壟覆膜栽培模式可以顯著提高玉米大口期后地上部干物質量增加量占全生育期的比重。同時,各處理,起壟覆膜栽培模式配合緩釋肥后,玉米收獲期地上部干物質量最高。在相同栽培模式下,緩釋肥效果對地上部干物質量的影響效果顯著高于常規復合肥。

表1 不同處理玉米地上部干物質量

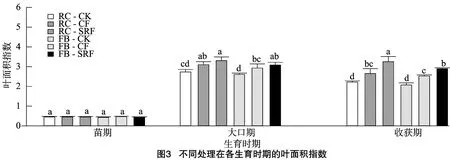

2.3 不同栽培模式下緩釋肥對玉米葉面積指數(LAI)的影響

由圖3可以看出,在相同栽培模式下,各處理苗期葉面積指數(LAI)無顯著差異。不同栽培模式下,對應處理間LAI也呈現相同規律。

在相同栽培模式下,緩釋肥(SRF)處理和復合肥(CF)處理大口期LAI顯著高于對照(CK)處理。起壟覆膜(RC)栽培模式下,CF處理和SRF處理分別比CK高13.55% 和21.37%。平作不覆膜(FB)栽培模式下,CF處理和SRF處理分別比CK高7.47%和12.94%。而CF處理和SRF處理間的LAI沒有顯著差異。

收獲期時,各處理LAI有不同程度的降低。在RC栽培模式和FB栽培模式下,與大口期相比,CK處理LAI的降幅分別為18.68%和20.15%,CF處理的降幅分別為14.41%和13.99%,SRF處理的降幅分別為1.81%和6.38%。SRF處理的LAI顯著高于CF處理。綜合2種栽培模式(RC、FB)及3種施肥處理(CK、CF和、SRF)比較結果,與大口期相比,收期期RC-SRF處理的LAI降幅最小目,該處理的LAI顯著高于FB-SRF處理。

2.4 不同栽培模式下緩釋肥對玉米各生育期氮素積累的影響

由表2可知,在相同栽培模式下,苗期氮素積累量規律為CF>SRF>CK。大口期和收獲期CF處理和SRF處理氮素積累量均大于CK處理;而CF處理和SRF處理相比,苗期時氮素積累量表現為CF處理>SRF處理,大口期和收獲期則變為SRF處理>CF處理。在2種不同栽培模式下,RC-SRF處理大口期和收獲期較RC-CF處理氮積累量分別提高20.38%和18.55%,FB-SRF處理大口期和收獲期較FBCF處理氮積累量分別提高26.64%和16.11%。收獲期各處理中RC-SRF處理氮素積累量最高,且顯著高于其他處理。結果表明,同對照及施用復合肥處理相比,施用緩釋肥能夠顯著提高玉米大口期后氮素積累量,并且在起壟覆膜播種模式下效果最佳。

2.5 不同栽培模式下緩釋肥對農學效率及氮肥表觀利用率的影響

由表3可以看出,在起壟覆膜(RC)栽培模式下,緩釋肥(SRF)處理的氮肥農學效率(AEN)和氮肥表觀利用率(REN)顯著高于復合肥(CF)處理;在平作不覆膜(FB)栽培模式下,SRF處理的AEN和REN呈現相似規律,均有提高,但AEN未達顯著水平。同RC-CF處理相比,RC-SRF處理的AEN和REN提高51.17%和41.11%,FB-SRF同FB-CF處理相比,AEN、REN增幅分別為39.00%、34.47%。不同栽培模式下比較,RC-CF處理同FB-CF處理相比,AEN沒有顯著提高,但REN顯著提高;RC-SRF處理同FB-SRF處理相比,AEN和REN增幅分別為66.62%和34.44%。說明施用緩釋肥可以提高氮肥利用率,不同栽培模式對氮肥利用率也會產生影響。各處理中,以起壟覆膜栽培模式配合施用緩釋肥的氮肥利用率最高。

表2 不同處理玉米各生育期氮素積累量

表3 不同處理玉米氮肥農學利用率及表觀利用率

3 討論與結論

研究表明,起壟覆膜可以提高玉米產量及旱地農田水分利用率[12-13],不同的栽培措施可以通過改變土壤環境影響作物養分吸收[14-16],同時,袁雪嬌等研究表明施用緩釋肥可以提高玉米后期氮素物質積累,增強玉米乳熟期后干物質積累量及營養器官干物質轉運量,施用緩釋肥后春玉米產量高于常規復合肥處理[17]。在本試驗中,起壟覆膜栽培模式下各處理產量均高于對照,增幅為5.55%~25.64%;起壟覆膜栽培模式(RC)下,緩釋肥處理大口期后干物質增加量占全生育期的比重較不施肥處理及復合肥處理分別增加5.13、3.74百分點,平作不覆膜栽培模式(FB)分別增加6.01、2.15百分點。玉米生長前期,復合肥處理中氮肥水解后形成無機氮,容易超過玉米吸收能力及土壤固持能力而淋洗至土壤深層,導致玉米合成能力不足,影響前期干物質積累[18]。而緩釋肥根據玉米生長特性進行養分釋放,大口期后養分釋放能力加強,速率加快,為玉米生長提供了充足的養分。本試驗中緩釋肥處理大口期前干物質量積累同復合肥處理之間無顯著差異,大口期后干物質量顯著高于復合肥處理,說明施用緩釋肥有利于春玉米后期干物質積累。而產量主要受植物生長階段的光合代謝產物的影響,因此導致成熟期緩釋肥處理產量顯著高于復合肥處理。

雋英華等研究表明,長期過量施用氮肥會造成大量氮素在土壤中盈余,提前促進莖葉等營養生長[19];張經廷等研究表明,葉片對氮素供給更加敏感,過量氮脅迫會促使葉片氮素累積高峰提前,加快葉片氮素再轉運,使葉片早衰,進而對植物光合作用產生不利影響,嚴重時甚至導致作物減產[20];任昊等發現,同一生育時期內氮素積累量較高的處理產量較高[21-22]。本試驗中也得出相似結果,相同栽培模式下,緩釋肥處理收獲期葉面積指數顯著高于對照處理及復合肥處理;除苗期外各生育時期緩釋肥處理氮素積累量均高于其余處理,緩釋肥產量均高于相同模式下復合肥處理。說明施用緩釋肥可以延長葉片功能期,降低氮素損失率,提高氮素積累量及利用率。不同栽培模式下,起壟覆膜栽培模式產量優于平作不覆膜栽培模式。但由于起壟、覆膜對作物生長也起到一定作用,因此二者及施肥等栽培措施對本地區玉米產量影響的權重系數還有待于進一步研究。

充足的養分是實現春玉米高產的重要因素之一,由于春玉米生物量較大,沒有專業追肥機械,追肥不便,在當前農業勞動力缺乏的情況下完全依靠人工進行追肥不符合農業發展趨勢。起壟覆膜配施緩釋肥既能滿足春玉米在生育期內養分需求,解決了玉米追肥難的問題,利用起壟覆膜技術,提高了氮素積累量及利用率。同常規種植模式相比,提高了產量,同時固定目標產量后對旱作地區減少化肥使用量,降低氮素進入環境后帶來的風險也起到了重要的作用。