張家港市不同測報工具對甜菜夜蛾的監測比較

殷 茵,龔衛良,陸 彥,張 芳

(1.江蘇省張家港市植保植檢站,江蘇張家港 215600;2.江蘇省植物保護植物檢疫站,江蘇南京 210036)

甜菜夜蛾屬鱗翅目夜蛾科,是一種世界性分布、間歇性大發生的以危害蔬菜為主的雜食性害蟲[1],其寄主范圍很廣,主要危害甘藍、白菜、花椰菜、蘿卜等十字花科作物以及甜菜、蕹菜、莧菜、胡蘿卜、萵苣、馬鈴薯、番茄、辣椒、茄子、黃瓜、大豆、豇豆等35科108屬170余種植物。根據資料顯示,甜菜夜蛾最先發生于亞熱帶地區,經常在溫帶地區發生,隨著全球氣候的變暖,發生范圍有不斷擴大的趨勢。受氣候條件等因素影響,蟲害發生時期不同,江蘇地區7月蟲害初步發生,8—9月發生較重。甜菜夜蛾初孵幼蟲主要以集中群居結網危害,2齡后分開散布,幼蟲多在夜間取食,3齡后食量大增,是主要的危害時期,老熟后進入土壤表層吐絲筑室化蛹[2]。

甜菜夜蛾在江蘇省張家港地區的甘藍、豇豆、菜椒、蕹菜上尤其常見,是重要的蔬菜害蟲之一,常年造成蔬菜產量損失10%~20%,重發年份達40%以上。隨著農業產業結構的調整,蔬菜種植面積擴大,甜菜夜蛾發生、危害程度有加重趨勢,因此張家港市從2003年開始對甜菜夜蛾進行性誘監測,隨后又增設了自動蟲情測報燈誘蛾,對甜菜夜蛾進行系統測報,以便及時開展防治工作。筆者對張家港市2005—2016年期間通過性誘和燈誘方式監測得到的甜菜夜蛾數據進行分析,比較2種不同監測方式的區別[3-5]。

1 材料與方法

1.1 測誘工具

1.1.1 自動蟲情測報燈 由河南省佳多科工貿有限公司生產的頻振式誘蟲燈,光源為20 W 的黑光燈,并具有遮光設備,燈下設誘導漏斗和接蟲袋。此燈具采用光電控制技術,能自動開關,自動完成誘蟲、收集等作業,且可自動轉換接蟲袋,并對每日誘捕的甜菜夜蛾分別進行保存。

1.1.2 性誘劑誘捕器 夜蛾類專用誘捕器分為誘捕器上體與集蟲袋2個部分。誘劑采用北京中捷四方生物科技股份有限公司生產的性誘劑,由專人于每日早晨撿出集蟲袋中的甜菜夜蛾,誘芯每15 d更換1次。

1.2 測誘方法

蟲情測報燈安裝在張家港市楊舍鎮河頭村預測圃基地。誘捕器安裝在張家港市常陰沙現代農業示范園區蔬菜基地,共設2個誘捕器,間距為50.0 m,懸掛高度為1.2 m,性誘數據取2缽平均數。時間為每年4月1日至11月5日。

1.3 數據分析

數據分析在Minitab1 6.0和Excel 2003中完成,對不同監測工具監測的誘蛾數據進行單因素方差分析、回歸分析等多種分析,設置顯著水平為0.05。

2 結果與分析

2.1 不同誘測工具對甜菜夜蛾的年累計誘蛾量

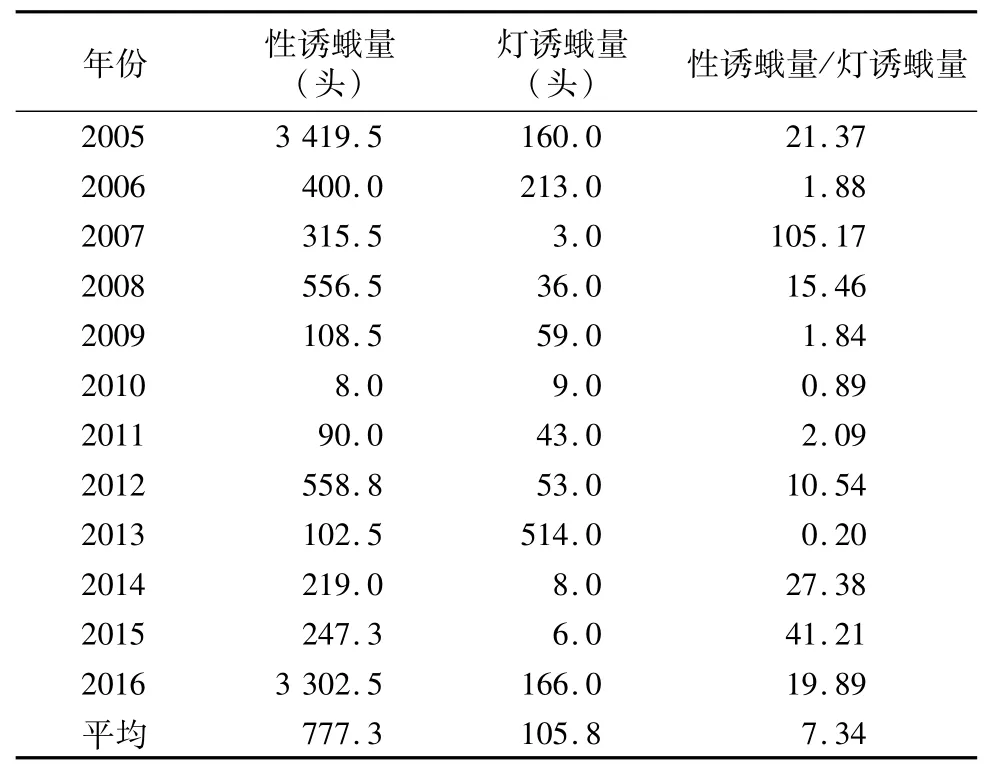

通過分析整理2005—2016年測報燈、誘蛾器年累計誘蛾量數據(表1)發現,除2010、2013年外,歷年性誘數量均大于燈誘數量,誘蛾器、測報燈2種誘集工具年累計誘蛾量平均值分別為777.3、105.8頭,性誘量約為燈誘量的7倍。但2種不同監測工具對甜菜夜蛾的年累計誘蛾量差異不顯著(F=3.58;P=0.072)。

2.2 不同誘測工具對甜菜夜蛾誘捕量的年度間差異

無論是性誘還是燈誘,張家港市甜菜夜蛾種群數量年度之間變化較大。由于性誘的誘捕量比較大,可以較為清楚地反映近12年來的甜菜夜蛾發生趨勢,2005、2016年甜菜夜蛾大量發生,其他年份發生程度均相對平穩,2010、2011年發生程度很輕,達到最低值(圖1)。相比較而言,測報燈對于甜菜夜蛾的誘集數量小,趨勢觀察不明顯,2005、2016年2個大發生的年份也未有效反映出來。

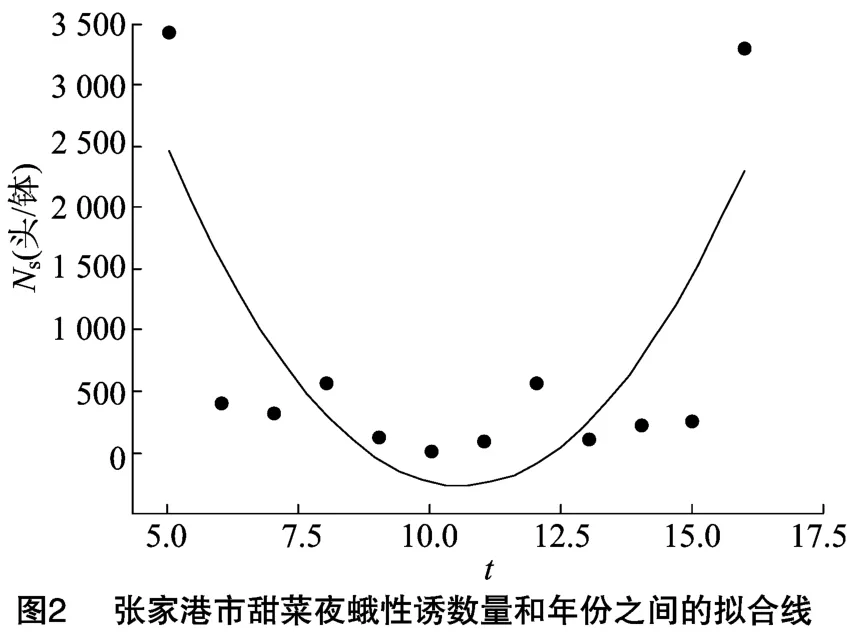

2.3 不同誘測工具下甜菜夜蛾種群數量變化的動態回歸

經Minitab16回歸分析,設N為年度誘蛾量(頭/缽或頭盞),t為數值化年度(t=1,2,3,…,n),若以2001年為初始長度(t=1),2005—2016年的t=5,6,7,…,16,從而創建年度性誘數量(NS)和燈誘數量(NL)的回歸函數:NS=88.02t2-1 863t+9 586[擬合優度(R-Sq)=63.4%,P=0.003],性誘數量(NS)和年份數值t之間存在顯著的二次函數關系,而燈誘數量(NL)與年份數值t之間未發現顯著的函數關系。從性誘數量擬合曲線可以較為明顯地看出,2005年甜菜夜蛾大暴發,隨后下降漸趨平穩,2010年為張家港地區甜菜夜蛾發生程度的探底之年,之后又稍有回升趨勢,但總體平穩,2016年甜菜夜蛾再次大暴發,進入新一輪的周期危害(圖2)。

表1 2005—2016年張家港市甜菜夜蛾性誘與燈誘蛾量比較

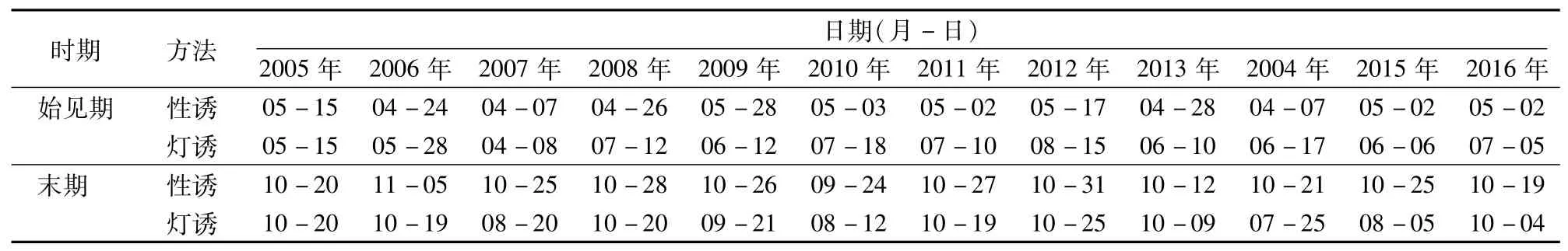

2.4 不同誘測工具對甜菜夜蛾種群監測的始末期和有效天數比較

從2005—2016年期間2種誘測工具對甜菜夜蛾的監測始末期來看(表2),性誘劑誘捕器能夠相對準確地反映出成蟲的始期、盛(峰)期和末期。而測報燈由于誘集數量少,難以反映成蟲的始期和末期,一般只能反映各世代盛峰期。性誘劑一般在4月下旬或5月上旬開始誘到甜菜夜蛾成蟲,監測到的誘蛾數據一直持續到10月底;而燈誘則要到5月下旬甚至6、7月中旬才開始誘到甜菜夜蛾成蟲,10月上旬以后則很少再誘到甜菜夜蛾成蟲。因此,燈誘只適合與其他監測手段相結合開展短期預測指導防治工作。

表2 2005—2016年張家港市甜菜夜蛾燈誘和性誘始末期

從表3可以看出,大多年份性誘的有效天數大于燈誘,平均性誘天數約為燈誘的2倍。

2.5 不同誘測工具對甜菜夜蛾種群動態的監測比較

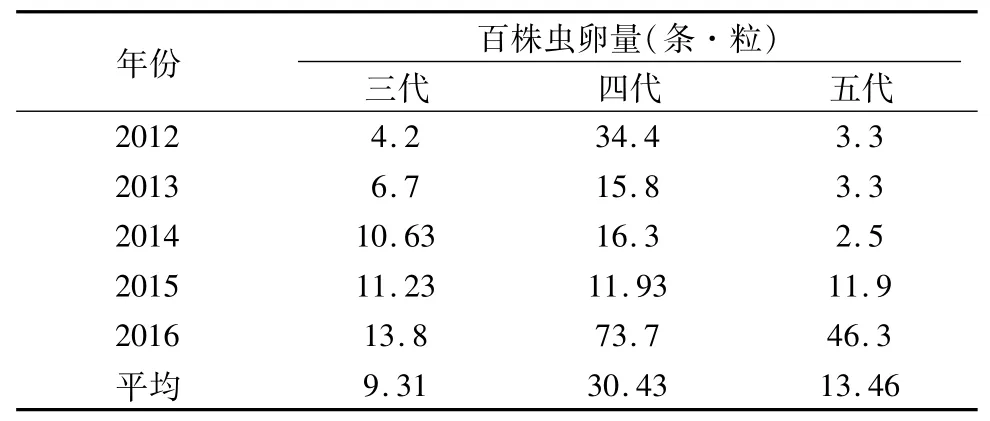

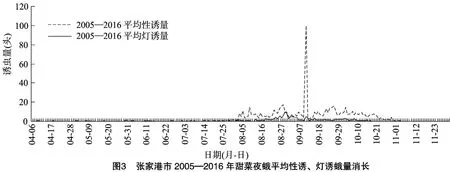

關于甜菜夜蛾種群發生的動態規律和特點,結合田間系統調查分析與前人研究成果,一般認為,其在張家港地區1年發生5~6代,部分年份發生7代,其中3~5代對在田間蔬菜構成較大危害。甜菜夜蛾種群數量季節性消長呈現周期性變化,一般成蟲始見期在4月下旬或5月初,第1代為5月上旬至6月下旬,第2代為6月下旬至7月下旬,第3代發生時間為7月下旬至8月下旬,第3代成蟲近5年田間平均百株蟲卵量為9.31條·粒(表4),近12年平均峰期性誘蛾量17頭,燈誘蛾量6頭。第4代發生時間為8月上旬至9月中下旬,近5年平均百株蟲卵量為30.43條·粒,近12年平均峰期性誘蛾量99.8頭,燈誘蛾量9.6頭。第5代發生時間為8月下旬至10月中旬,近5年平均百株蟲卵量為13.46條·粒,近12年平均峰期性誘蛾量14.3頭,燈誘蛾量2.4頭。第6代發生時間為9月下旬至11月下旬。一般情況下,從第3代開始會出現世代重疊現象,因此大小峰次也較多。一般年份1、2代都危害很輕,3代以后逐步加重,4代危害最重。從性誘和燈誘的蛾量消長曲線(圖3)來看,兩者基本均符合這種趨勢,均是從7月底到10月底之間出現明顯峰次,但是峰次大小和個數并不十分吻合。性誘數據在7—10月之間連續出現多個峰次,燈誘的峰次相對而言較少,主要出現在8—9月之間,曲線相對平緩。對于種群動態消長的觀察燈誘的意義不是很大,在防治上如果想要確定較為準確的成蟲高峰時期和卵孵高峰時期,需要結合性誘數據以及期距法和田間調查數據進行分析。

表3 2005—2016年性誘和燈對甜菜夜蛾誘集的有效天數

表4 2012—2016年張家港市甜菜夜蛾田間調查數據

2.6 不同誘測工具的甜菜夜蛾誘蛾量與氣象條件的關系

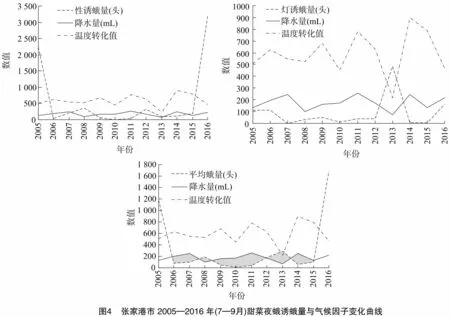

多項究資料顯示,甜菜夜蛾的發生還與氣候有著非常密切的關系。徐漢金等認為,低溫(20℃)低濕(相對濕度為62%)或高溫(32℃)低濕(相對濕度為62%)抑制甜菜夜蛾的生長發育,而26℃最有利于甜菜夜蛾的生長發育與繁殖[6]。李淑清認為,低溫(20℃)低濕(相對濕度為55%)或高溫(25、30℃)和中等濕度(相對濕度為75%)一樣有利于甜菜夜蛾的生長發育與繁殖[7]。馬俊等認為,在適宜的溫度下,卵孵化對濕度的要求并不嚴格[8]。刁春友等認為,甜菜夜蛾發生輕重與當年入梅早遲和7—9月3個月的氣候密切相關,凡是入梅早,夏季炎熱少雨的年份,秋季甜菜夜蛾的發生往往就重;秋季雨水多的年份,幼蟲被白僵菌感染而發病的比例高[9]。筆者根據張家港市氣象部門提供的本地2005—2016年期間7—9月溫度和降水量數據,分析溫度和降水量與7—9月蛾量之間的關系。由于溫度數值相比降水量和蛾量較低,難以在同一張圖中反映出曲線變化,因此將溫度(T)數值轉化為N=(30-T)×200,將30℃設為標準溫度,各年份溫度與30℃之間的差值×200即為溫度轉化值(表5),以此放大溫度變化,然后對甜菜夜蛾性誘量、燈誘量、溫度轉化值、降水量之間進行比較分析。N與T之間呈負相關關系。

從性誘蛾量與氣候因子變化曲線(圖4)可以較為直觀地看出,性誘蛾量的峰值與降水量的谷值基本相對應,大體上隨著降水量的上升,蛾量下降,反之降水量下降時,蛾量上升;溫度轉化值與性誘蛾量之間存在類似的關系,大體上溫度轉化值上升(即溫度下降),蛾量下降,溫度轉化值下降(即溫度上升),蛾量上升,由于溫度轉化值與溫度負相關,因此在一定范圍內,可以說隨著溫度的上升,蛾量上升。從燈誘蛾量與氣候因子的變化曲線圖上也可以看出類似的趨勢,尤其是2013年燈誘蛾量峰值與降水量和溫度轉化值的谷值對應得非常明顯,但對于有些年份并不完全符合這種規律。當把7—9月的性誘蛾量和燈誘蛾量平均之后,2組測誘數據則得到了互補,這時再與降水量和溫度轉化值進行比較發現,蛾量總體上與降水量負相關,與溫度正相關的規律表現得就更加清晰;可以看到在平均蛾量和降水量峰谷值的交匯處形成了許多個菱形(灰色陰影標記處),并且呈現出一定的周期性。

表5 張家港市2005—2016年(7—9月)溫度和溫度轉化值

總體來說,誘蛾量與降水量的關系與前人得出的高溫干旱的天氣更加有益于甜菜夜蛾的發生,而低溫多雨的天氣則會降低蛾量的發生結果相一致。而有些年份(2007、2016年)當降水量上升,溫度也上升時,蛾量表現出上升的趨勢,說明溫度對蛾量的影響要大于降水量。另外在相近溫度下,2005、2016年甜菜夜蛾大量發生,2010年卻是甜菜夜蛾發生的低谷期,尤其是2005年與2016年在溫度和降水量并沒有特別異于常年的情況下,甜菜夜蛾卻大量發生,說明甜菜夜蛾的發生還受到其他因素的影響,可能與冬季的氣溫、降水或者周邊環境的變化有關,這些需要今后進一步地觀察研究。

3 討論與結論

甜菜夜蛾性誘監測數量遠多于燈誘監測。連續12年的監測結果表明,甜菜夜蛾性誘蛾量與燈誘蛾量的比值均值為7.34(0.20~105.17),年度之間變動圍繞比值均值上下波動。甜菜夜蛾性誘量變化趨勢比燈誘明顯。可以得出性誘數量NS和年份數值t的回歸函數,其年度運行軌跡為NS=88.02t2-1 863t+9 586(R-Sq=63.4%,P=0.003),性誘數量(NS)和年份數值t之間存在顯著的二次函數關系。2010年為甜菜夜蛾發生量的探底之年,2005、2016年是甜菜夜蛾大量發生的年份。相對而言,燈誘數量由于總體較少,難以與年份數值之間找出顯著的函數關系。

性誘劑一般在4月下旬或者5月上旬開始誘到甜菜夜蛾成蟲,監測到的誘蛾數據一直持續到10月底,而燈誘則要到5月下旬甚至6、7月中旬才開始誘到甜菜夜蛾成蟲,10月上旬以后很少再誘到甜菜蛾成蟲。甜菜夜蛾性誘有效天數長于燈誘。性誘監測數據可以相對完整地反映種群數量的季節性消長,而燈誘主要反映誘蛾盛期(7—9月)的大致趨勢。

張家港地區甜菜夜蛾一般年份1、2代都危害很輕,3代以后危害逐步加重,4代危害最重。從第3代開始會出現世代重疊現象,因此大小峰次也較多。從性誘和燈誘的蛾量消長曲線來看,兩者基本符合這種趨勢,都是從7月底到10月底之間出現明顯峰次,但是峰次大小和個數并不十分吻合,燈誘的峰次較少,曲線相對平緩,參考價值不大。

通過比較分析7—9月的性誘蛾量與7—9月的溫度和降水量發現,高溫干旱的天氣更加益于甜菜夜蛾的發生,而低溫多水的天氣會降低蛾發生的量,溫度對蛾量的影響大于降水量,這與前人的研究結果[10]相一致。當性誘數據與燈誘數據平均時,2組數據互補能更好地反映上述趨勢,但并不是所有的年份都符合這種規律,2005、2016年在溫度和降水量并沒有特別異于常年的情況下,甜菜夜蛾卻大量發生,說明甜菜夜蛾的發生還受到其他因素的影響,有待進一步研究。

總體來說,性誘無論是在數據的完整性、可利用性還是準確性方面都要優于燈誘,分析原因:(1)性誘具有專一性,因為所用的是專門針對甜菜夜蛾的誘劑,誘到的蟲基本上都是甜菜夜蛾,而燈誘具有廣譜性,總體誘到的蟲量和種類都非常多,尤其是在其他蟲子比較多的情況下,人工清點甜菜夜蛾時可能會存在一些誤差;(2)安裝地點不同,專門針對甜菜夜蛾的性誘劑是安裝在蔬菜基地的,能誘到比較大的蟲量,而燈誘則是安裝在水稻田旁,主要以測報稻田害蟲為主,周圍的蔬菜較少,相應地誘捕的甜菜夜蛾量也比較少;(3)前些年的測報燈性能不穩定,故障較多,有時遇雷電等情況,會自行跳閘,影響燈誘數據的完整性。

十多年來張家港市一直堅持通過2種測誘工具同時使用,并結合田間調查的方法來測報蟲情,對比2005—2016年歷年間的數據可以發現,性誘和燈誘2組數據均有不穩定性,通過數據間的對比和互補能相應地彌補這些缺陷,進而更準確地分析數據。同時,建議今后可以在蔬菜基地專門安裝蔬菜害蟲測報的燈誘設備,以進一步提高燈誘的監測效果。2018年張家港市啟用甜菜夜蛾的性誘自動計數設備,這對蔬菜的害蟲測報來說是一個新的進步,它的效果有待進一步觀察和比較。