基于“大概念”的高中歷史教學

王健寧

[關鍵詞]大概念,核心概念,單元教學,辛亥革命

[中圖分類號]G63 [文獻標識碼]B [文章編號]0457-6241(2019)03-0026-05

2018年1月,教育部公布了《普通高中歷史課程標準(2017年版)》,其中必修課程內容包括中外歷史共24個專題,授課時間為一年。內容多、時間緊,成為教學實施的最大困難。而高中歷史新課標首次強調以學科大概念為核心,促進學科核心素養的落實,這既是此次課程改革的主要內容,也為突破當前的教學困境提供了一種可能途徑。

一、何為“大概念”

概念是人腦反映客觀事物本質特征的思維形式。①大概念就是學科中的核心概念,是居于學科中心,具有超越課堂的持久價值和遷移價值的關鍵性概念、原理或方法。這些核心概念源于學科中的各種概念、理論、原理和解釋體系,為領域的發展提供了深入的視角,還為學科之間提供了聯系。②朱漢國教授在《普通高中歷史課程標準解讀》中將核心概念理解為“在掌握具體歷史史實的基礎上,通過抽象概括而形成的對歷史史實本質性的認識”。

在新版高中歷史課標中,必修課程的“教學提示”部分提出“要仔細分析每個學習專題的重點內容、核心概念和關鍵問題”。③由于高中課程的調整,歷史課程學時的有限性與龐大而細密的歷史知識之間存在矛盾,高中歷史學科內容與初中歷史存在一定的重疊性,為解決這些問題,就需要用少數的核心概念來整合學科內容中零散的概念,圍繞核心概念組織歷史學科的知識并建構完整的概念體系,促使學生超越對零散史實的記憶,達成對歷史的深層理解。以核心概念統整的形式,通過不同學段能力水平的層次差異性,逐步加深對概念的深入理解,由此圍繞核心概念就形成了一種能力轉化的樣態。這樣的調整使得學生能透徹理解一些普遍的原理,而這些原理適用于各種不同的具體事例。掌握了這些原理,知識的遷移便容易發生,學生的學科素養也隨之發展。

二、歷史學科核心概念的提煉

歷史概念是人們對歷史事實的概括和總結。歷史概念的種類繁多,涵蓋人物、事件、文獻、典籍、法律、制度、著作、會議、黨派、思想、學說等。面對諸多歷史概念,怎樣判斷哪個是核心概念呢?國外學者凱希和莫里斯曾借用“雨傘”的隱喻提出判斷核心概念的方法:“想象一下,一把大雨傘下面有一把小雨傘,下面還有一把更小的雨傘。”④由此可見,核心概念具有中心性、結構性的特點。筆者認為提煉歷史學科核心概念的途徑可以有以下幾種:

1.以課程標準的專題為基準

新的普通高中歷史課程標準在通史體例下,精選24個專題,基本涵蓋了中國、世界歷史的最重要的內容,而每個專題“提煉每個較長時段歷史發展的主要特點,各個專題的名稱力求突顯歷史發展階段的重要特征”。①例如,“遼宋夏金多民族政權并立與元朝的統一”“西方人文主義的發展與資本主義制度的確立”,據此,可進一步提煉單元的核心概念為“分立與統一”,“思想、革命與制度”。因為上述專題的主旨較好地反映中國歷史和世界歷史發展的主線,所以,以課程標準的專題為基準,進行再加工,即可形成核心概念。

2.以歷史本體論知識為導引

核心概念居于學科的中心位置,體現學科結構和學科本質。而歷史學的本體論就是關于歷史現象(歷史過程中出現的個人、人群、事件和過程)存在的本源和性質的觀點或理論。經濟、政治、思想,以至科學技術、文化教育和文學藝術等因素在歷史發展]變過程中各自起什么樣的作用?它們之間有什么樣的相互關系?人們的經濟關系、社會關系、政治關系、思想和文化交往關系,以及相應的制度、體制在歷史上是怎樣形成和]變的?這些都是史學本體論中的根本性問題。②從根本性問題出發,再結合專題的內容,可以提供提煉核心概念的思路。例如 “改變世界面貌的工業革命”這一專題,唯物史觀認為,生活決定意識,知識來源于生活實踐。這決定了知識的增長和科學技術的發展是有規律的。正如恩格斯所說:“社會一旦有技術上的需要,這種需要就會比十所大學更能把科學推向前進。”③因此,這一專題的核心概念可以提煉為“社會、技術與文明”。

3.以社會關注的問題為依托

歷史認識的出發點和歸宿都是現實生活,這是由歷史認識的產生和形成規律決定的。人們認識過去和推測未來,都是以現在為立足點和啟動點的。提煉核心概念時,也應從學生的實際生活或社會與個人關注的問題出發。例如,“全球聯系的建立”專題,與現實生活聯系密切,為了更好地理解今日的世界,可以提煉出核心概念“發現與聯系”或者“碰撞與交流”。

4.以歷史知識的結構為框架

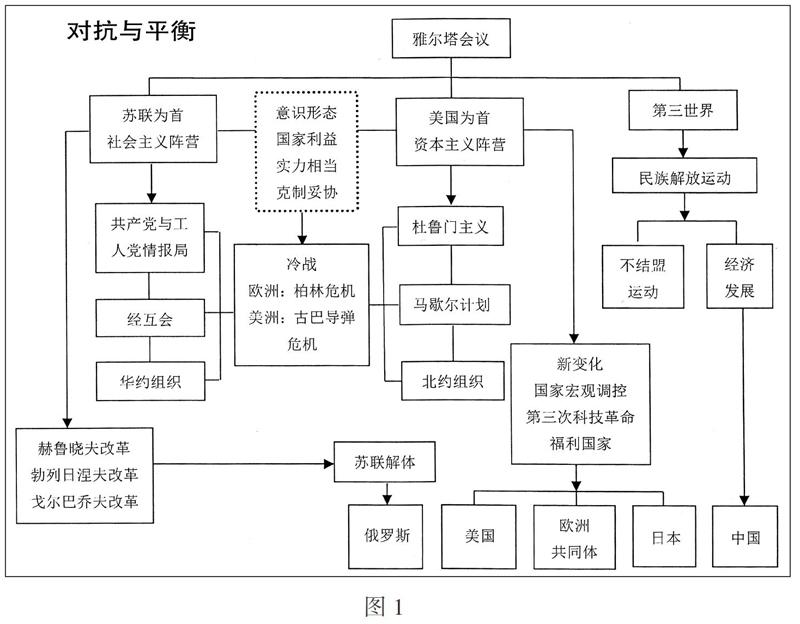

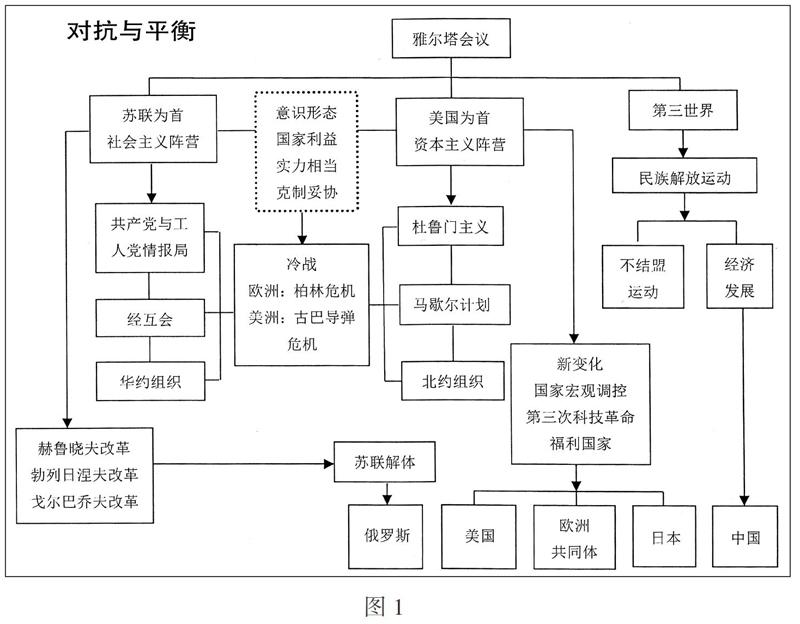

因為核心概念需要統整諸多小概念,呈現出網絡狀,所以可從歷史知識的結構著手,通過概念圖,建立概念間的聯系,從而確立核心概念。在“20世紀下半葉世界的新變化”這一單元,包含“資本主義國家的新變化”“社會主義國家的發展與變化”“世界殖民體系的瓦解與新興國家的發展”“冷戰與國際格局的]變”四課內容。概念間的相互聯系見圖1,從冷戰、兩極對抗到一超多強、多極化趨勢,各國間的力量消長變化,在一定時期內形成相對平衡的世界格局,由此在眾多概念中,可以抽取“對抗與平衡”這一核心概念(見圖1)。

總之,學科核心概念的確定需要理清所有的相關概念及概念結構,并做超越主題和具體事實的思考。確定歷史學科的核心概念時,應該關注以下幾個方面:(1)有高度概括性,對歷史學科知識起組織作用;(2)提供解決復雜問題的分析框架;(3)與學生的實際生活或社會與個人關注的問題相關聯;(4)可以被不同層次的學生學習和研究。

三、基于核心概念的歷史教學

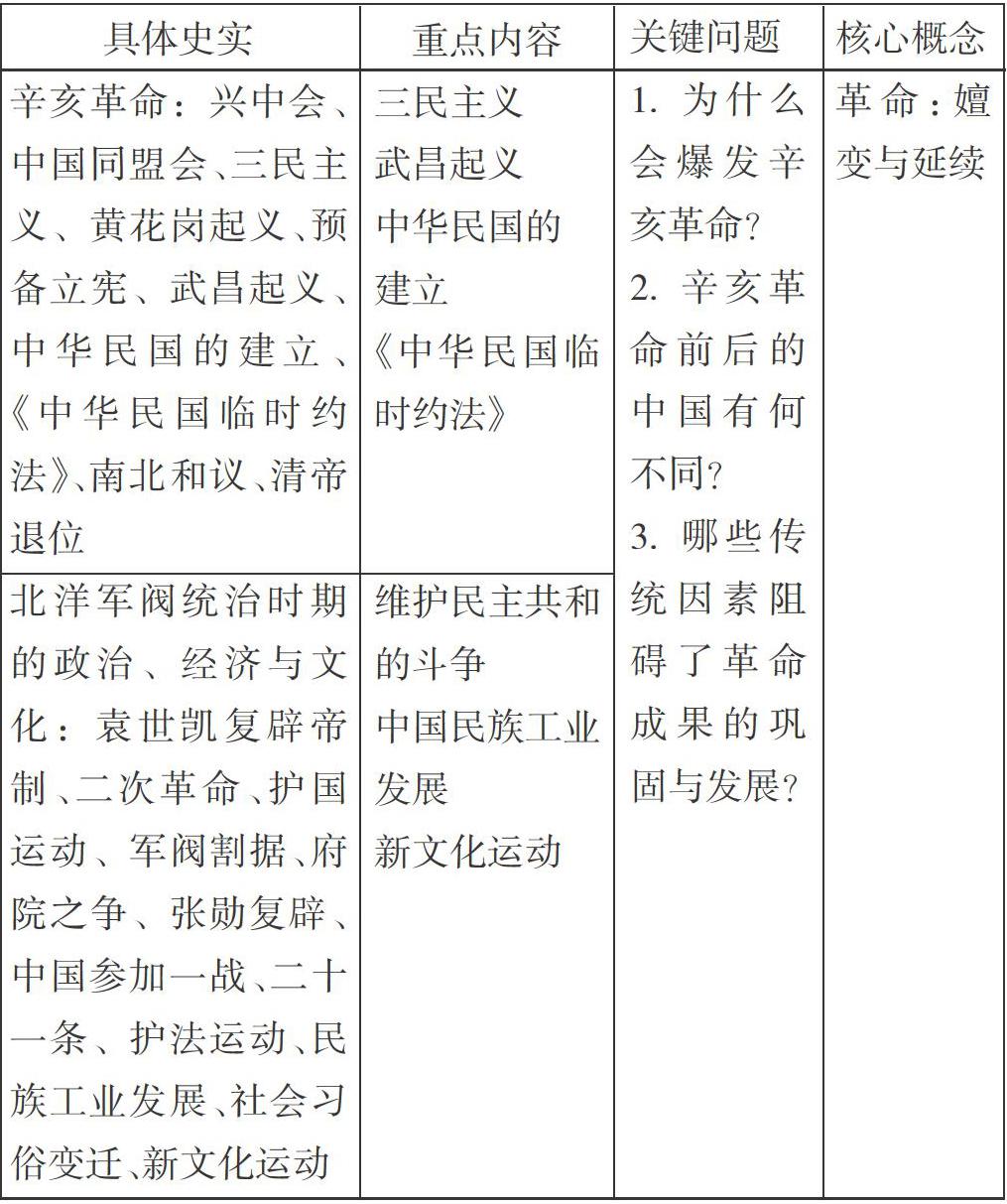

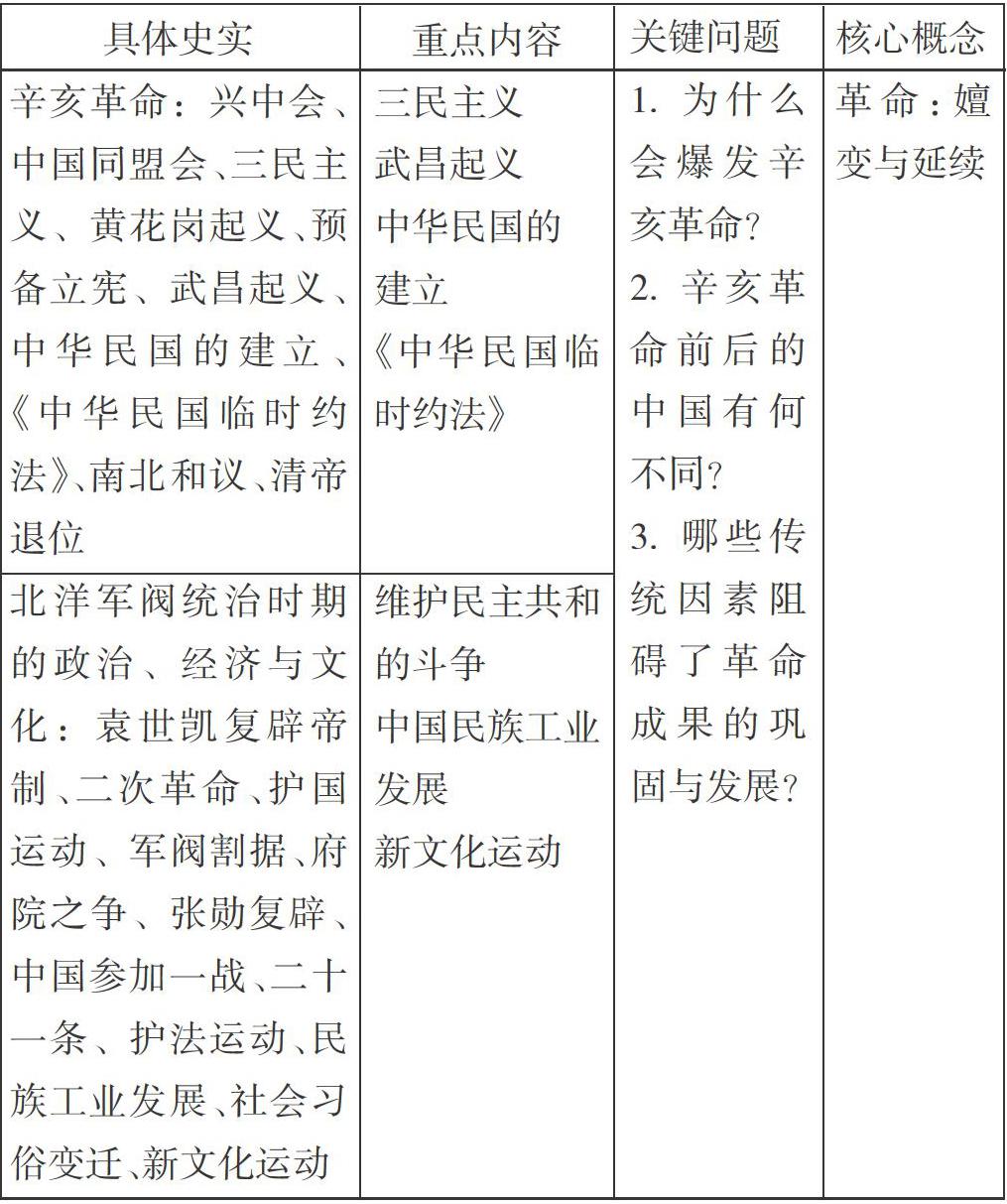

確定了核心概念后,如何基于核心概念展開教學呢?核心概念寬泛抽象,不能直接用于教學,而具體史實又過于細密、瑣碎,這就需要從教材中遴選出重點內容,然后依次排列:事實位于最底層;重點內容、核心概念分層放置;然后圍繞核心概念設計兩到三個問題,來幫助學生理解核心概念;最后,進行具體的教學設計,由學生應該達到的目標著手,確定評價的方法,設計學習活動,選擇相應的材料。下面以“辛亥革命和中華民國的建立”這一單元為例,展示教學的具體操作。

1.構建概念體系,識別關鍵問題

本單元的基本史實絕大部分在初中都已學習過了,初中學習側重于對史實的了解,掌握主要事件的來龍去脈,更多關注的是“點”與“線”,在此基礎上的高中歷史教學應增加從“面”上對歷史的認識,更強調長時段、共時性、規律性。“帝制的崩潰和共和政體的建立,使中國進入了向現代轉變的第二階段”。①這個階段的任務就是建立新型民族國家,向現代社會轉型。傳統社會結構在持續分化,主要反映在政治和思想文化領域,但是在轉型中,如何調適民族性和現代性是一個極為復雜的問題,既與民族感情相連,又涉及社會利益的再分配。圍繞具有統整性的大概念“革命:嬗變與延續”進行教學,可以指導學生對近代中國的轉型問題有深入認識,從而更好的理解今天的中國。

2.建立單元目標,設計評價方式

在核心概念、重點內容及關鍵問題確立之后,需要將其轉化為單元目標,描述學生學習行為的具體表現。“辛亥革命和中華民國的建立”這一單元目標可以確定為:通過對20世紀初年中國社會的分析,認識辛亥革命的必然性和偶然性;通過對辛亥革命前后的中國政治、經濟和文化狀況的對比,理解辛亥革命的意義及局限性;通過對傳統的連續性和變革的突進性的分析,認識到中國向現代轉型的曲折與復雜,認識到改造國民性的重要。

怎樣判斷學生達到了預定的目標呢?這需要從兩個方面進行綜合判斷,一方面,在學習過程中,面對老師提出的相關問題,要關注學生是否知道分析的角度,從而判斷學生對分析框架的掌握情況;還要關注學生是否能從某一個角度入手,進行邏輯清晰、證據充足的歷史解釋,從而判斷學生對于史實的理解深度和史料實證的能力。判斷的準確程度,依賴于通過師生、生生對話或展示學習成果的方式,盡可能地獲取反映學生學習狀況的資料。另一方面,在單元學習結束后,學生面對新的情境是否能夠運用所學的知識和方法解決新的問題,從而判斷知識的遷移是否發生。遷移的發生與否,既取決于學生對所學知識的掌握程度,也與新情境與所學內容的相似程度有關。

根據本單元內容,筆者設計以下情境及問題,用于檢測:

新政創造了新的機會來動員學生、知識分子、紳士、商人和其他的城市精英,以及新軍中的下級軍官。當辛亥革命到來的時候,他們能夠集體行動推翻清王朝。……“革命前夜”的不滿情緒是辛亥革命的一個關鍵的前提——經濟衰退、長江流域的水災、因財政危機而無餉的士兵、由于朝廷“皇族內閣”的任命和鐵路國有化造成的精英階層的疏遠——所有這些加在一起,給清廷的合法性和合理性加以致命的一擊。……如同新政本身一樣:新政活動所導致的辛亥革命,在政治上是進步的,而在社會上是倒退的。

——周錫瑞:《改良與革命

——辛亥革命在兩湖》

閱讀材料請回答:

(1)據材料,指出周錫瑞對“改良與革命”的關系的認識。除了材料所提及的,你認為還有哪些因素引發了革命?

(2)你是否贊同“辛亥革命在政治上是進步的,而在社會上是倒退的”這一觀點?請結合所學知識,闡釋你的觀點。

第一個問題主要考查學生對于“辛亥革命爆發的必然性與偶然性”的認識,首先要求學生能夠從史料中獲取有效信息,概括新政與革命之間的關系,這是對史料實證素養的考查。其次,要聯系辛亥革命前的中國社會各方面的狀況,對歷史事物之間的因果關系作出解釋,然后排除材料提及的信息,再從革命者的視角進行回答。這是對學生的時空觀念、歷史解釋、史料實證能力的綜合考查。第二問主要考查辛亥革命產生的影響。材料是從政治和社會兩個方面進行分析,學生需要首先對這一觀點進行分析、理解,然后結合辛亥革命之后中國的情況,從政治、社會兩方面進行剖析并闡釋,從而形成對辛亥革命的全面的認識。

3.開發學習活動,選擇組織材料

(1)革命:必然與偶然

材料1:1905至1907年間,革命派與改良派在政治思想領域內的論戰達到了高潮。要不要“反滿”和用暴力推翻清王朝,是這次整個論戰的中心。通過論戰,“反滿”—革命—建立共和國,在人們心目中成為同一鏈條上緊密相連的幾個環節,極大地推進了民主革命思想的傳播。

——李侃:《中國近代史》

材料2:把持朝政的滿人親貴,不僅拒絕分權,反而大肆收權,推行鐵路國有(收回資源),收回君權,搞皇族內閣(收回并集中行政權),因而得罪了最不該得罪的人——代表士紳和紳商的立憲派,也開罪了地方實力派甚至部分地方官僚。

——張鳴:《新政與辛亥革命

——改革是否必然引發革命?》

材料3:1911年,一系列的因素:經濟衰退,自然災害,由新政引起的不滿,打擊士兵和學生最厲害的政府開支的削減,對鐵路國有化的憤怒,以及立憲運動的跬步不前,所有這些,聯合起來創造了一種不滿現狀和喪失前途的氣氛。這種不滿,最后集矢于中國的最高當局——“滿清”王朝。在辛亥年的新的不滿心情中,軍隊革命黨人的力量迅速發展壯大。同樣重要的是,所有各階級的不滿,產生了一個普遍信念,那就是,清王朝已臨崩潰邊緣。

——周錫瑞:《改良與革命

——辛亥革命在兩湖》

材料4:10月10日早晨,當瑞澂槍殺了三個革命黨人后,在謠諑紛傳的時候,新軍中的任何一個漢族士兵,特別是在辛亥年年初剪辮子成風時期去掉了發辮的人,都容易相信,豁出去投身革命,比單純坐待逮捕,危險性更小一些。

——中國史學會編:《辛亥革命》

圍繞下列問題,進行探討:

①根據材料,指出革命派、立憲派、民眾、新軍對清政府不滿的原因。

②你認為改革必然會導致革命嗎?如何解釋清政府的新政與辛亥革命的關系?

③有人認為,若沒有10月10日晚上熊秉坤與軍官爭執,打響了第一槍,武昌起義就不會發生。所以辛亥革命是個偶然性的事件。你是否贊成這一觀點,請結合材料進行分析并說明理由。

辛亥革命的爆發是各方面力量綜合作用的結果,雖然革命前消息泄露、熊秉坤的第一槍帶有一定的偶然性,但是革命的趨勢卻已經形成。要引導學生理解“政權的更迭是社會各方面合力的結果”,需要從社會不同階層的反應入手,通過閱讀史料或教師講解,幫助學生了解當時的諸多歷史細節,在此基礎上,引導學生分析不同階層不滿情緒的由來。然后過渡到第二個問題,這些不滿情緒都是由改革帶來的嗎?進一步分析改良與革命的關系,從而認識到清政府的腐敗是關鍵。最后,再上升到偶然性與必然性的分析上,引導學生將前面分析的思路進行整合梳理,按照一定的邏輯進行展示,從而達到對辛亥革命爆發原因的全方位的認識。

(2)嬗變:進步與保守

關于辛亥革命的進步意義,經常被固化為幾個詞:“結束了”“推翻了”“建立了”,但是要讓學生真正理解辛亥革命對中國的影響,還需要結合具體的歷史細節去分析。此處可采取對話的方式,逐步引導學生理解。

辛亥革命和中華民國的創立,是中國向現代社會轉變的重要一步。這一步具體指的是什么?中華民國的創立,只是為中國的現代化提供了某種可能性:三權分立的民主共和政體,現代政黨政治初步展開,市場經濟制度,言論的自由。現代社會的基本架構已經奠立,只要這些成果繼續鞏固和發展,中國向現代社會轉型的歷史任務就會穩步實現。結合北洋軍閥統治時期的大事年表,分析哪些現代社會的原則得以保留?哪些被破壞了?中國在這一時期,盡管有兩次復辟,但是共和政體最終被保留下來,這說明什么(君主制在中國徹底退出政治舞臺,民主共和思想日漸深入人心,民眾的思想解放)?議會制度為何在當時的中國,總被執掌中央政權的北洋軍閥所拋棄?在所有這些現象背后,你認為是什么阻礙了中國民主制度的發展(缺乏民主共識;國內外軍事威脅;武力至上;政治文化缺失;經濟落后;農民社會;憲法缺陷;道德失敗;政治家貪權;帝國瓦解)?①新文化運動是否達到了啟迪民智、推動中國向現代轉型的作用?為什么?

在師生對話結束后,教師可做深度引領:1911年的辛亥革命推翻了君主專制制度,在中國建立民主共和政體,為中國的社會轉型開辟了新的前景。在政治、經濟、思想觀念等各個領域都動搖了傳統社會生活的各個方面。但是中國這個轉型卻進行得異常艱難,因為有外來的侵略和干涉,因為有保守的民族主義,因為有根深蒂固的等級意識,因為有人情、地域、派系、權謀的人際交往范式,在強大的國家權力和社會民主之間我們一直沒有找到平衡點。1949年中華人民共和國成立后,才重新展開了深刻而又全面的社會變革。

基于“大概念”的歷史教學還處于摸索中,但是圍繞核心概念進行單元教學的思路,為解決歷史教學的實際困難、培養學科素養指出了一條可行路徑。核心概念的確定將成為我們教學研究的重點。