當“蘇菲”成長為“唐娜”,音樂的感動依然不變

文:鄭心玉

OUTLINE/In 2018, Australia created a 10thanniversary production of the musicalMamma Mia!, in which Natalie O'Donnell, who played Sophie in the Australian premiere of the musical 17 years ago, returns playing Donna, her mother.

1999年,音樂劇《媽媽咪呀!》(Mamma Mia!)首次登上倫敦的舞臺,第一次和觀眾見面,并開啟了它長盛不衰的旅程。直到今日,《媽媽咪呀!》這部瑞典阿巴樂隊(ABBA)點唱機音樂劇,依然是世界范圍內巡演最多次數的音樂劇之一。澳大利亞在2001年首次制作本土版本《媽媽咪呀!》,并在亞洲范圍內進行了巡演。2018年,澳大利亞重新制作了《媽媽咪呀!》十周年紀念復排版本,堪培拉首演后,在全澳范圍內進行巡回演出。

2018年的澳大利亞音樂劇市場不乏大制作音樂劇,但多數音樂劇,包括《綠野仙蹤》《洛基恐怖秀》在內,都是經典音樂劇重制,《媽媽咪呀!》也不例外。當世界音樂劇領域新劇頻出時,如何能夠讓經典之作繼續吸引觀眾是一大考驗。

《媽媽咪呀!》不僅是世界最受歡迎的音樂劇之一,也是點唱機音樂劇這種音樂劇形式中的佼佼者。不僅巧妙地將阿巴樂隊的音樂穿插在劇情中,而且擁有結構精致、高潮迭起的劇本,因而在改編成電影后,依然受到觀眾的歡迎,并在2018年還上映了該系列電影的續集《媽媽咪呀!2》。將阿巴樂隊的音樂運用在音樂劇這種形式中,是制作人朱迪·克萊梅(Judy Craymer)的想法。在她與樂隊成員、作曲人比約恩·奧瓦爾斯(Bj?rn Ulvaeus)和本尼·安德森(Benny Andersson)合作時,她發現樂隊的歌曲之一,《勝者為王》(The winner takes it all)中蘊含了一層戲劇性,若是運用到音樂劇中很是適宜。三人在交流了各自的想法后,產生了音樂劇《媽媽咪呀!》的最初創意,最終在1998年,聘請了凱瑟琳·約翰森(Catherine Johnson)編寫劇本,菲麗達·洛埃德(Phyllida Lloyd)執導該劇。

音樂與劇本,是一部音樂劇的根本。只有兩個元素都沒有硬傷時,這部劇才能夠成為傳世之作。許多點唱機音樂劇雖然選用了傳唱度極高的音樂,但是在劇本層面沒有打動觀眾,所以也難以超越音樂曾經的成就。如《美國傻瓜》(American Idiots),雖然選用了綠日樂隊(Green Day)的歌曲,也曾有過樂隊成員之一親自演出,但是在更換演員后,上座率直線下降。早先在澳大利亞巡演的《美國傻瓜》雖然也有優秀音樂劇演員的加入,但在票房上始終疲軟,最終無聲無息結束了此次巡演。當坐在劇場時,現場音樂依然能夠給人強烈的震撼,然而走出劇場后,沒有實在劇情的音樂劇無法讓人回味雋永。

《媽媽咪呀!》講述了一個關于親情與愛情的故事,從小成長于單親家庭的年輕女孩蘇菲即將和自己的男友走入婚姻殿堂,在婚禮上,她希望自己的親生父親也能夠出席,于是從母親年輕時的日記里,尋找可能是自己父親的男人的蛛絲馬跡。終于,她將自己的生父可能人選圈定在三人內。婚禮前夕,三位已經步入中年的男人都出現在這個希臘的小島上,讓自己曾經的情人、蘇菲的母親唐娜措手不及。

故事的主線是關于蘇菲尋找爸爸的故事,但是在主線之外,蘇菲和男友的愛情、唐娜和曾經閨蜜的友情、曾經的愛情,都與主線同步推展。年齡小一些的觀眾,能夠在蘇菲尋找爸爸的故事中找到歡樂,而中年觀眾、甚至是老年觀眾,更會在唐娜的故事中找到共鳴。

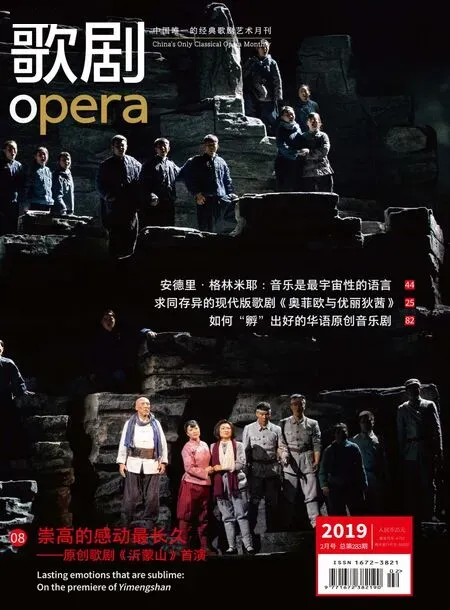

17年前澳大利亞首演版《媽媽咪呀!》中蘇菲的扮演者娜塔莉·奧唐奈爾此次將飾演母親唐娜

唐娜并非傳統的女性,而相反,從她未婚生子到獨自撫養蘇菲、獨自支撐起一間小旅社,都能夠看到她身上的堅強與毅力。在她講述年輕時的三段愛情時,更能夠看到一份清澈真摯的對于愛情的憧憬,甚至有時候,我會覺得這一份對于愛情的單純的向往,不摻雜任何的金錢物質因素,都變成了帶有年代感的思想。唐娜在面對愛情時,保留了純情,但是在個人問題上,又擁有現代感的自我意識覺醒。如果說評選音樂劇中最為勵志的中年女性角色,唐娜應當有一席之地。

澳大利亞版的《媽媽咪呀!》為了吸引觀眾,同樣選擇了極有觀眾緣的卡司陣容。唐娜的扮演者正是17年前澳大利亞首演版《媽媽咪呀!》中蘇菲的扮演者娜塔莉·奧唐奈爾(Natalie O'Donnell)。當觀眾看到曾經的演員經過了17年,重新回歸舞臺并從扮演劇中的女兒到扮演母親,也會產生一種傳承感。新一代蘇菲由音樂劇新生代演員莎拉·莫里森(Sarah Morrison)出演,在此之前,她曾因為主演澳大利亞原創音樂劇《黑衣女人們》(Ladies in Black)收獲無數好評。唐娜曾經的兩個閨蜜——蘿茜和譚雅,則分別由澳大利亞演員艾莉西亞·加德納(Alicia Gardiner)和嘉德·維斯比(Jayde Westaby)出演。艾莉西亞是一位活躍于電視、電影圈的澳大利亞喜劇演員;嘉德來自英國,在倫敦西區的多部音樂劇中曾出演角色,也是《媽媽咪呀!》國際巡演版中年輕蘇菲的閨蜜阿麗的扮演者。在演員陣容上,澳大利亞的復排版已是非常用心。

《媽媽咪呀!》不同于其他劇,因為故事線簡單清晰,背景也依然設置在希臘的某個小島,復排的改動空間有限。這也讓不同地區不同版本的《媽媽咪呀!》看上去都大體相同。這部劇能夠吸引觀眾的首要原因,依然是音樂的感染力。在演出的現場,每當經典的音樂響起,觀眾席中都能夠隱約聽到隨著演員小聲跟唱的聲音。到了結尾的謝幕片段,現場更是全體起身大合唱,仿若演唱會的現場。不管是十年前,還是到了現在,《媽媽咪呀!》都是一個阿巴樂隊粉絲的大狂歡。

瑞典流行組合阿巴樂隊(ABBA)

不管是在看《洛基恐怖秀》還是《媽媽咪呀!》,一旦劇中有耳熟能詳的音樂時,都經常會遇到觀眾跟唱的情況。這種情況在音樂是合唱或歌舞片段時尤為如此。或者在國內演出的一些熱門音樂劇,比如《搖滾莫扎特》或是《音樂之聲》,也曾有過周圍觀眾的跟唱,影響到周圍觀眾的情況。在跟唱的觀眾看來,這是因為音樂特別具有感染力,或者是為了營造熱情的氣氛,而在一些對演出陌生的觀眾,或者習慣于安靜看戲的觀眾來說,跟唱無疑影響了對舞臺上演員的表演,讓人無法完整欣賞到演員的演出。這兩種觀點的碰撞在熱門的合家歡音樂劇中尤為明顯。現在海外的很多演出,除了為殘障人士設置放松演出場(Relaxed Performance),也為資深粉絲設置了跟唱場(Sing-a-long Performance),讓不同類別的觀眾可以盡興而歸。但即便如此,正常的演出中依然無法完全避免跟唱的存在。澳大利亞多少因為音樂劇產業的發展時間較長,觀眾沿襲著歐洲的觀劇習慣,演出過程中即便有跟唱的情況,也控制了自己的音量,唯有在返場、謝幕這樣的“彩蛋”段落才會“釋放天性”。無論跟唱與否,其實最終還是要秉持尊重表演者、尊重周圍觀眾的原則,在不打擾他人的情況下,享受音樂劇才是得體的行為。

《媽媽咪呀!》中文版在2018年底也進行了復排,時隔十年,再次與中國觀眾見面。在十年前,《媽媽咪呀!》也曾是最早進行商業制作的中文版音樂劇劇目之一,并演出長達三輪時間,創造了中國音樂劇領域中的一個紀錄。而經過了十年的行業發展,中國涌現出更豐富的音樂劇題材與種類,也有很多公司開始了原創以及引進的嘗試,培養出更多的音樂劇愛好者。想必當此輪《媽媽咪呀!》再次出現在中國觀眾面前時,又會是一番新的氣象。