腹腔鏡結直腸癌根治術的手術室護理配合與體會

皇甫泱紅

(常熟市第一人民醫院,江蘇 常熟 215500)

結直腸癌在臨床是一種極為常見腫瘤型疾病,且男性發病率多于女性。其主要臨床病因是與大腸慢性炎癥、大腸腺瘤或遺傳基因有直接關系,臨床早期癥狀不明顯,僅以消化不良及大便潛血為主要表現,嚴重者可累及多個臟器損害,甚至威脅患者生命。如早期得不到對癥的治療及措施,不僅延誤了患者的治療時間,同時還對預后恢復的好壞帶來直接影響。臨床以腹腔鏡結直腸根治術來作為主要治療手段,但預后效果不甚理想,仍會存在部分患者出現一系列并發癥。為此,實施腹腔鏡結直腸根治術中,采取一套對應的護理對策,顯得至關重要[1]。本文選自2014年4月-2018年8月期間在我院收治的64例行腹腔鏡結直腸根治術患者作為研究對象,對研究對象分別給予傳統護理模式、手術室護理配合模式后的臨床效果進行深入探討,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧分析2014年4至2018年8月間于我院行腹腔鏡結直腸癌根治術患者64例納入此次研究的有關材料,經與患者和家屬溝通達成協議后,均知情同意參與此次實驗。并簽署了知情同意書和通過了本院倫理委員會的批準。納入標準:均經臨床相關檢查明確后,符合直腸癌手術的符合標準。排除標準:均排除近期有過手術史或精神疾病者。結合本次手術室護理計劃分配成參照組32例(傳統護理模式)和32例(手術室護理配合模式),其中參照組男性患者17例,女性患者15例,最小年齡43歲,最大年齡76歲,平均年齡段59歲;觀察組男性患者19例,女性患者13例,最小年齡39歲,最大年齡72歲,平均年齡段56歲;64例直腸癌患者中包括乙狀結腸癌為48例,直腸癌為16例;結合腫瘤的不同類型包含:乳頭狀腺癌35例、管狀腺癌22例、粘液腺癌7例;以上所有研究對象的臨床資料進行比對,不存在明顯差異,P>0.05,不具備統計學意義。

1.2 護理方式

1.2.1 參照組:對本組患者均采取傳統護理模式(1)術前常規對患者和家屬介紹有關腹腔鏡結直腸癌手術的治療目的及成功案例,以徹底消除患者產生的緊張害怕感,以良好的心態去迎接手術[2]。(2)針對毛發旺盛的患者,應盡量避免使用剃毛刀,防止刮傷患者皮膚,影響對人體保護的作用,處理后給予消毒,以防感染。(3)術前3d囑患者口服不易被腸道吸收的藥物,術前1d對患者進行灌腸直至洗液中無糞渣即可,以防發生吻合口瘺、切口感染等情況發生[3]。

1.2.2 觀察組:對本組患者在參照組的基礎之上采取手術室護理配合模式(1)術前20min巡回護士應提前備好所有手術器械、物品及藥物。(2)應主動詢問患者實際內心感受,并給予對應的心理疏導,盡量滿足患者的所有需求。(3)認真核對好患者的有關資料,引導患者進入手術室后,協助醫生實行頸外靜脈留置針穿刺及全麻插管操作[4]。(4)待患者麻醉后,將患者采取頭底腳高膀胱截石位,雙腳應處于擱腳架上,并采取約束帶對患者給予固定,以防止出現下滑情況。患者下肢應采取約束帶將患者雙腳給予固定,以防下肢過度外展,造成腘神經受傷。(5)此時,應確保患者呼吸及循環功能正常,且舒適安全的基礎上,盡量充分暴露手術視野。(6)術中巡回護士應嚴密觀察患者的各項生命體征變化、中心靜脈壓及尿量等情況,檢測的結果是結合患者手術輸液的速度和補液量決定。(7)術后應協助手術醫生清點所有手術器械及物品[5]。(8)待患者徹底清醒后,送回病房,并第一時間把患者的實際情況告知家屬,以免家屬過分擔心,并與病房護士做好交接工作。

1.3 觀察指標:

對兩組直腸癌手術患者經不同護理模式后的(手術時間、腸道功能恢復時間、住院時間)各個指標情況進行觀察與評估;對兩組直腸癌患者經不同護理模式后(切口感染、吻合口瘺、腸梗阻)并發癥總發生率情況進行比對;比較兩組直腸癌患者經不同護理模式后對臨床護理工作總滿意度情況。

1.4 療效判定:

通過對兩組直腸癌手術患者發放調查問卷形式,并以百分制來作為此次護理滿意度評分標準:若分數≥90分以上則判定為非常滿意;若分數≥70分則判定為一般;若分數<60分以下則判定為不滿意;總滿意度=(非常滿意+一般)總例數/%。

1.5 本次實驗所獲取的所有數據結果均采用SPSS19.0軟件進行分析,并以百分比為計數資料,卡方檢驗,(均數±標準差)為計量資料,t檢驗,以P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結 果

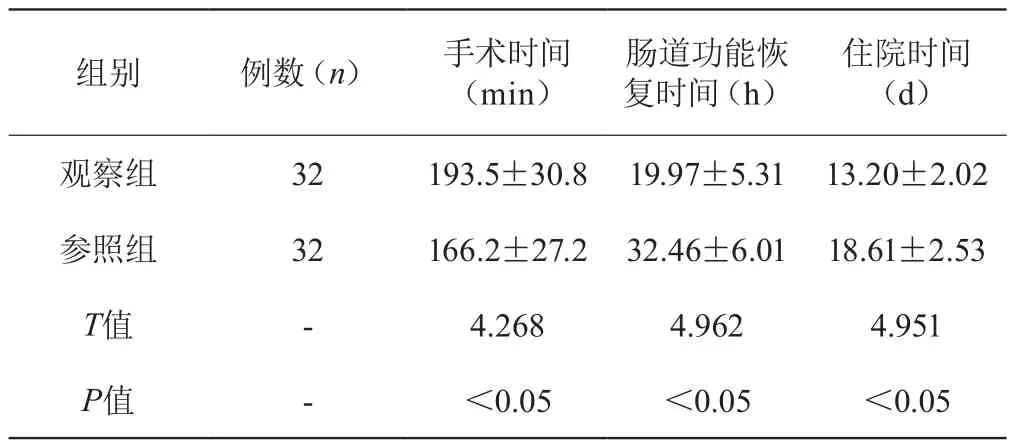

2.1 結果發現,觀察組直腸癌手術患者的手術時間、腸道功能恢復時間、住院時間各個指標情況,均顯著優于參照組,組間比較,差異顯著,且P<0.05,具有統計學意義。詳情見表1

2.2 結果顯示,觀察組直腸癌患者術后并發癥總發生率,明顯低于參照組,兩組差異明顯,P<0.05,具備統計學意義。詳情見表2

表1 評估兩組直腸癌手術患者經護理干預后的相關指標情況(±s)

表1 評估兩組直腸癌手術患者經護理干預后的相關指標情況(±s)

組別 例數(n) 手術時間(min)腸道功能恢復時間(h)住院時間(d)觀察組 32 193.5±30.8 19.97±5.31 13.20±2.02參照組 32 166.2±27.2 32.46±6.01 18.61±2.53 T值 - 4.268 4.962 4.951 P值 - <0.05 <0.05 <0.05

表2 比較兩組直腸癌患者術后并發癥總發生率情況(n,%)

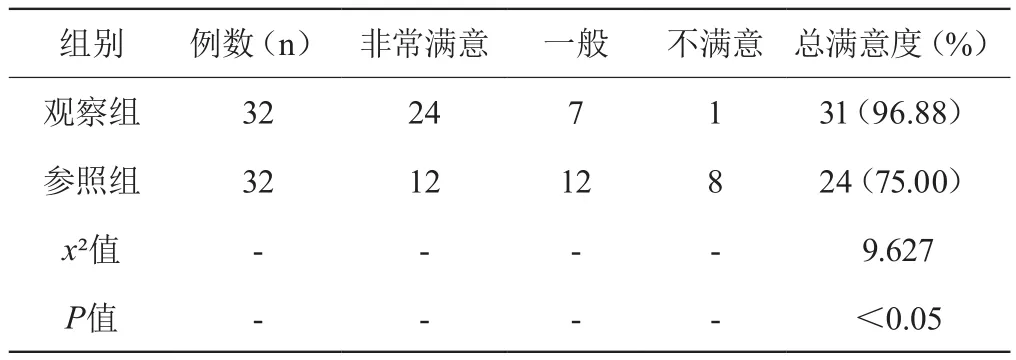

2.3 結果得出,觀察組直腸癌手術患者對臨床護理工作總滿意度,較參照組更勝一籌,組間存在差異,P<0.05,具有統計學意義。詳情見表3

表3 比較兩組直腸癌手術患者對臨床護理工作總滿意度情況(n,%)

3 體 會

結直腸癌是一種發病率極高、較為常見型消化道腫瘤疾病,其臨床癥狀僅次于胃癌,且好發于中老年人[6]。據有關資料顯示,隨著人們的生活水平日益提高,人們的飲食及生活習慣發生了巨大的改變,促使我國結直腸癌的患病率每年呈不斷上升趨勢,已對人體健康造成一定威脅[7]。近兩年,微創技術的不斷研究與更新,腹腔鏡結直腸癌根治手術技術已成為治療結直腸癌的首要治療方法,且被廣泛應用于臨床實踐中。該技術在可視下進行,定位準確,且操作簡便等優勢,是一種具有手術安全性高、對患者創傷小、且疼痛較輕等優勢,對于結石腸癌進行治療后,在臨床上取得了一定的認可。但由于術前患者對該手術相關知識了解不足,加上因自身疾病的嚴重程度對手術所產生的自卑恐懼心理狀態,導致術后一部分患者產生一系列的并發癥,在一定程度上,不僅影響了預后恢復,同時也降低了手術的成功率。為此,對于結石腸癌患者進行腹腔鏡結直腸癌根治術的同時,給予帶有目的、針對性護理配合意義重大[8]。

目前,隨著臨床醫療技術的飛速發展與提高,人們對手術室護理提出的要求也越來越高,不再是單純對疾病的護理,逐漸轉向為人性化、規范化、全面化為一體的手術室護理配合模式。而過去護理模式已不能滿足于患者及家屬的所有需求。手術室護理配合模式在臨床上是一種最新模式,全面貫徹以“結直腸癌”患者為核心內容,盡全力為患者提供一個優質的手術室護理服務水平。本文通過術前器械準備、皮膚護理、胃腸功能護理、心理護理,術中嚴密觀察各項生命體征及術后配合交接工作等干預措施,可對腹腔鏡結直腸癌根治術的臨床效果起到積極作用,且大幅度降低了預后并發癥的發生,提升了整體的治療療效。本次實驗研究闡明了觀察組直腸癌手術患者的手術時間、腸道功能恢復時間、住院時間各個指標情況,均顯著優于參照組,P<0.05;觀察組直腸癌患者術后并發癥總發生率為6.25%,其中包括切口感染1例、吻合口瘺1例、參照組直腸癌術后并發癥總發生率為28.13%,包括切口感染4例、吻合口瘺3例、腸梗阻2例,P<0.05;觀察組直腸癌手術患者對臨床護理工作總滿意度為96.88%,明顯優于參照組對臨床護理工作滿意度的75.00%,這與彭云輝在研究報告中實驗組獲得的護理滿意度為95.78%較對照組獲得的護理滿意度的76%的結果基本一致。

綜上所述:采用手術室護理配合模式,可對結直腸癌手術患者的臨床效果佳,值得臨床廣泛使用。