早期康復護理模式在腦梗塞患者的臨床護理中的應用價值分析

李艷蓉,莊奧麗

(襄陽市襄州區人民醫院神經內科三病區,湖北 襄陽 441000)

本次研究將90例患者分為兩組,分別采用常規護理模式與早期康復護理模式,分析護理結果,評價早期康復護理模式在腦梗塞臨床護理中的應用價值,現將研究情況匯報如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2017年2 月--2018年5月期間,選擇我院收治的90例腦梗塞患者作為研究對象,采用雙盲法將其分為對照組與干預組,各45例。對照組,25例男性,20例女性,43-78歲,平均(54.1±5.94)歲。干預組,26例男性,19例女性,41-75歲,平均(55.4±5.37)歲。兩組患者基本資料分析,如性別、年齡等,組間差異不顯著,P>0.05,有可比性。

1.2 方 法

對照組采取常規護理模式,指導患者遵照醫囑,按時按量服藥,觀察患者病情變化,保持病房干凈整潔,定時開窗,通風透氣,注意消毒,注重皮膚清潔,定時翻身,調整體位,預防壓瘡。

干預組采用早期康復護理模式,具體如下:(1)體位護理:腦梗塞患者,一般建議取側臥位,盡量避免取仰臥位。若取仰臥位,肩部上抬并前挺,自然伸展上肢,指半屈,手保持空心握拳姿勢,患肢下放置高度適宜的軟枕。間隔2-3h,協助患者翻身1次,更換體位,改善局部血液循環,預防關節攣縮,防止壓瘡。取側臥位時,輕輕拉出患肢,避免受壓,呈前伸位,外旋前臂,掌心朝上,有助于增加患側感覺輸入,牽拉患側肢體。(2)肢體鍛煉:護士綜合分析患者病情,結合患者身體狀況,制定肢體功能鍛煉計劃,堅持循序漸進的原則,由患側慢慢過渡至患側,先是大關節,再到小關節,強度適宜,且持之以恒。肢體鍛煉時,主要涉及肩關節、肘關節、腕關節、膝關節等,通過拍打、肌肉按摩等,恢復肌肉功能,5次/d,15min/次。(3)語言功能訓練:首先,護士指導患者進行簡單的口腔操練習,如彈舌、鼓腮、噘嘴等,隨后,鼓勵患者進行單音節字發音,確保發音正確后,增加吐字量,慢慢過渡至連音重復。整個過程,堅持循序漸進,鼓勵患者多開口,用語言進行交流。(4)心理疏導:腦梗塞起病急,常伴有語言、肢體功能障礙等,患者容易出現負面情緒,降低依從性。對此,護士應主動與患者溝通,向患者介紹疾病相關知識,用成功案例,鼓勵支持患者,并耐心傾聽患者訴說,認真回答患者疑問,緩解患者負面情緒,保持積極樂觀的心態,主動配合治療。

1.3 觀察指標

第一,根據神經功能缺損評分與病殘情況,評價護理效果,分為痊愈、顯效、有效和無效四個指標:①治愈:相比治療前,神經功能缺損評分降低90%-100%,無病殘現象。②顯效:相比治療前,神經功能缺損評分降低46%-89%,1-3級病殘。③有效:相比治療前,神經功能缺損評分降低18%-45%。④無效:神經功能缺損評分降低<18%,或者有升高的表現[1]。

第二,采用自制的問卷調查表,調查滿意度,滿分100分,評分越高說明患者越滿意。

1.4 統計學方法

計數資料用百分比(%)進行表示,用卡方(x2)檢驗,而計量資料用(±s)表示,用t進行檢驗,差異有統計學意義用“P<0.05”表示。

2 結 果

2.1 護理效果

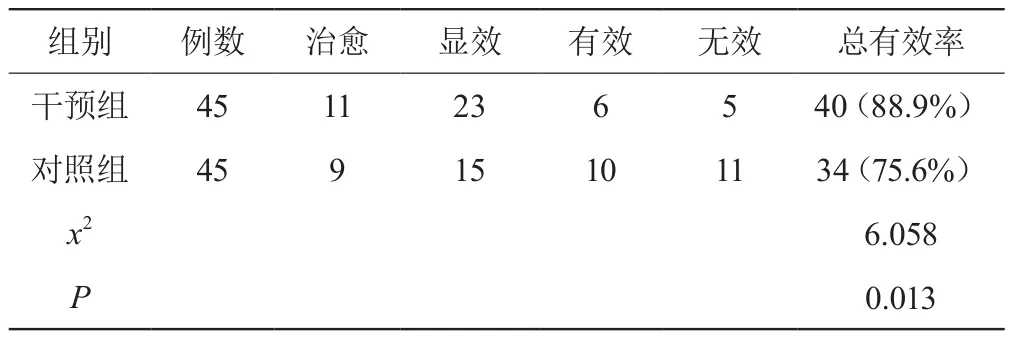

評價護理效果,干預組總有效率高于對照組(P<0.05),如表1所示。

表1 分析評價兩組患者的護理效果【n,%】

2.2 滿意度

調查顯示,干預組護理滿意度評分為(92.8±5.14)分,對照組評分為(87.5±7.31)分,組間比較,有統計學意義(t=3.978,P=0.000)。

3 討 論

腦梗塞,也稱缺血性腦卒中(cerebral ischemic stroke),是指因腦部血液供應障礙,引起缺血、缺氧,所致的局限性腦組織的缺血性壞死或軟化[2]。臨床上,腦血栓形成、腔隙性梗死和腦栓塞是腦梗塞常見類型。大量研究顯示,腦梗塞存活患者,10%左右可恢復正常,50%左右伴有后遺癥,日常生活能力明顯降低,危害患者身心健康[3]。近些年,有研究指出,科學合理的康復護理,可改善預后,促進功能恢復,改善生命質量。康復護理是康復醫學的重要組成部分,指在基礎護理內容外,采用各科專門護理技術,恢復機體殘余機能[4]。腦梗塞患者,護理中,采用早期康復護理模式,堅持以患者為中心的原則,充分考慮患者的病情及疾病特征,從體位護理、肢體鍛煉、語言功能訓練及心理疏導四方面著手,進行護理干預,促使患者功能恢復,早日康復,改善預后。本研究中,對照組給予常規護理,干預組給予早期康復護理,結果顯示,干預組護理總有效率高于對照組,且護理滿意度評分比對照組高(P<0.05)。據此分析,早期康復護理模式在腦梗塞護理中,應用價值高,值得推廣。