艾滋病手術患者護理風險管理方法及其效果觀察

洪 榮,孟繁琴

(1.新疆烏魯木齊市水磨溝區人民醫院外科,新疆 烏魯木齊 830063;2.新疆維吾爾自治區人民醫院米東醫院內一科,新疆 烏魯木齊 830021)

由于工作特殊性,醫護人員在工作中存在艾滋病職業暴露。它指的是在護理、診斷、治療等工作中,醫護人員無意中被含有HIV血液的銳器及針頭刺傷皮膚或者含有HIV的血液污染皮膚,進而面臨HIV感染的風險,對醫護人員健康構成嚴重威脅。對于患者而言,艾滋病手術患者存在感染、壓瘡、跌倒及下肢靜脈血栓形成等風險,因此應嚴密觀察并加以防范。風險管理(Risk Management,RM)學科屬于一類新型學科,主要是對風險發生的具體規律進行研究,注重開發風險控制技術[1]。本次研究我院從2017年1月開始在我科室開展護理風險管理,對比實施前后效果,詳細報道如下,

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究期間為2016年1月-2017年12月。我院從2017年1月開始在我科室開展護理風險管理,將管理后的一年時間2017年1月-2017年12月視作觀察組,將未實施護理風險管理的一年時間2016年1月-2016年12月視作對照組,在兩組分別選取50例患者參與研究。觀察組包括26例男以及24例女,年齡平均(50.54±5.54)歲;對照組包括27例男以及23例女,年齡平均(50.45±5.45)歲。2組各項基本資料比較無顯著性差異(P>0.05)。我科室有8名醫護人員,其中1名為護士長,醫護人員年齡在25-46歲之間,其中1名為本科學歷,2名為專科學歷,2名為中專學歷。

1.2 方法

1.2.1 識別風險:識別的具體方法:對我科室感染控制監測報告及職業暴露登記記錄進行整理、回顧性分析,對其中風險例次構成特點進行總結。職業暴露中感染艾滋病的危險因素:針頭及銳器傷、接觸HIV患者血液、接觸HIV患者體液及被HIV患者體液及血液污染的物品、缺乏預防,加上缺乏監管,致使暴露風險提高。

1.2.2 評估風險:科室管理相對分散,硬件設施配備不全,制度沒有徹底落實,針對管理還存在一些不足。按照這一評估結果,分析針對性的預防管理措施。對于患者而言,利用《墜床與跌倒危險因子評分法》進行風險程度評價,評分1-5分為Ⅰ級,6-15分為Ⅱ級,16分及以上為Ⅲ級,得分越高,跌倒風險越大。根據風險分級制訂相應的護理措施。

1.2.3 防范風險:(1)做好教育培訓:定期組織內鏡室醫護人員學習相關法律法規,包括《醫院感染管理辦法》、《醫療事故處理條例》等,提升護理人員主動防范風險的意識,建立隱患自查以及隱患報告獎勵制度,鼓勵護理人員自查并且報告風險隱患。(2)正確戴手套,正確洗手。一般來說,如果護理人員需要和體液、血液、分泌物、排泄物接觸時,必須戴手套操作。有研究發現,假設鋼針遭血液污染后刺破一層乳膠手套,護理人員接觸的血液量較沒有戴手套的護理人員要減少超過一半。但是需要注意,戴手套并不能代替護理操作前后洗手。只要規范進行手衛生消毒,才能夠有效預防。洗手時應該使用流水,并使用消毒洗手液,洗完后及時吹干[2]。(3)對護理工作形成進行規范,避免出現銳器傷。全部護理人員在上崗前必須接受專業的培訓,必須保證培訓檢驗合格才能正式上崗,每一名護理人員都必須對銳器操作技術進行準確掌握。護理時必須禁止已經污染的針頭重新套回針帽中,如果必須回套,也盡量單手進行操作。禁止護理人員直接用手對已經污染的針頭進行分離處理,拔針后馬上將針置于銳器盒中。(4)防止患者發生意外。粘貼橙色防跌倒標識,保證醫、藥、水、護、食送到床邊,通過對環境進行改善,幫助患者更快適應功能喪失后的狀態。在監護的前提下鼓勵患者盡量活動、進行自我照顧。講解拐杖、手杖使用的重要性,并指導患者正確使用,需要的患者提供助行器,指導正確使用。

1.3 觀察指標

對比患者意外事件發生率及護理人員職業暴露發生率。

1.4 統計學方法

本研究所獲的所有數據均通過統計學軟件SPSS19.0統計處理,計數資料用“[例(%)] ”表示,用“x2”檢驗;計量資料用“(±s)”表示,用“t”檢驗,若P<0.05,提示差異有統計學意義。

2 結 果

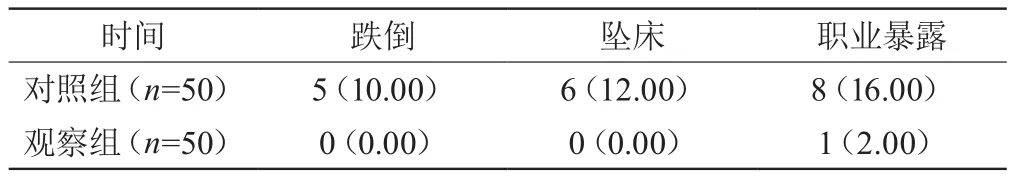

對于患者而言,對照組(護理風險管理實施前)跌倒意外事件發生率為10%(5/50),觀察組為0,(P<0.05);對于護理人員而言,對照組職業暴露發生率為16%,觀察組2%,(P<0.05)。

表1 對比患者意外事件發生率及護理人員職業暴露發生率[n(%)]

3 討 論

艾滋病,AIDS即人類獲得性免疫缺陷綜合征,是人類受到HIV(人類免疫缺陷病毒)感染后而引發的免疫缺陷,嚴重可引發猝死綜合征。人類在1983年第一次發現了艾滋病,至今,AIDS(艾滋病)仍是全世界公共衛生面臨的非常嚴峻的問題[3]。將風險管理理念應用艾滋病手術患者護理中,主要是為了降低護士職業暴露,使醫院感染發生的風險得到規避,實現長效感染控制管理機制的建立。

綜上所述,艾滋病手術患者實施護理風險管理方法,能夠有效降低患者意外事件發生率及護理人員職業暴露發生率,值得推廣。