利用護理干預提高老年心力衰竭患者護理效果、預后生活質量

黃燕燕

(張家港市第二人民醫院,江蘇 張家港 215631)

慢性心力衰竭是一種臨床常見病,是多種心臟疾患發展的終末階段,老年人是慢性心力衰竭的高發人群,由于老年人的機體免疫力相對較差,身體器官處于不斷衰退狀態,因此具有極高的病死率。由于多數老年患者缺乏對于慢性心力衰竭的了解,因此在疾病的治療、護理過程中容易出現各類問題,此時給予有效的護理干預是十分必要的,本研究通過在常規護理的基礎上加強對患者的健康教育及其它護理干預,顯著提升了患者的預后質量,現對筆者所在醫院收治的36例老年心力衰竭患者的臨床資料進行回顧分析,報告如下。

1 資料和方法

1.1 基本資料

回顧分析筆者所在醫院收治的36例老年心力衰竭患者的臨床資料,試驗類型為回顧性分析試驗,試驗時間為2015年1月至2018年12月。將全部36例老年心力衰竭患者隨機分為觀察組和對照組,每組各18例。觀察組中男性患者11例,女性患者7例;患者的年齡在60~86歲,平均年齡為(71.06±3.11)歲。對照組中男性患者12例,女性患者6例;患者的年齡在60~86歲,平均年齡為(70.95±3.06)歲。兩組患者的資料比較無顯著差異(P>0.05)。

1.2 方法

對照組患者給予常規護理,常規監測患者的病情變化,指導患者根據醫囑合理用藥,做好患者的生活護理。觀察組患者在對照組的基礎上加強對患者的健康教育及心理護理,(1)健康教育:向患者全面講解慢性心力衰竭的發病原因、治療方法及治療期間的相關注意事項,告訴患者疾病治療過程中可能出現的不良反應,提高患者的心理耐受度。加強對患者的用藥指導與心理護理干預,指導患者根據體重控制好用藥量,叮囑患者測定每天的尿量。(2)心理護理:慢性心力衰竭由于具有反復發作、病程長的特點,因此多數患者在治療期間容易合并嚴重的抑郁、焦慮情緒,少數患者甚至出現拒絕配合治療的現象,本研究通過深入與患者進行溝通交流,了解患者負面情緒的誘發因素,采取針對性的護理干預措施,來幫助患者排解內心的不良情緒,使患者保持健康的治療態度,最大限度提升患者的治療積極性。

1.3 觀察指標

采用簡易生活質量評價量表對患者的預后生活質量進行綜合評估,量表總分100分,分數越高,提示患者的預后生活質量越好。

1.4 統計學

處理采用SPSS18.0軟件對試驗中產生的數據進行統計分析,計量資料使用x±s表示,采用t檢驗;計數資料以百分比表示,使用x2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結 果

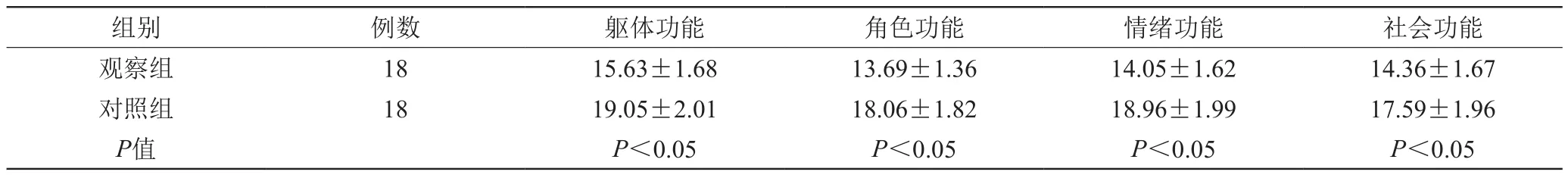

觀察組患者的5項生活質量評分均顯著好于對照組,組間差異顯著(P<0.05),如表1所示。

表1 兩組患者的生活質量評分比較

3 討 論

慢性心力衰竭患者由于心臟功能嚴重減退,因此已經無法滿足正常的身體代謝需求,可能會引起肺循環及體循環靜脈淤血,使得患者可能出現呼吸窘迫等一系列并發癥,嚴重可致死[1]。由于老年患者的年紀偏大,身體各項機能相對較差,加上老年患者的認知功能不足,因此若給予常規護理,則不能使患者有效掌握慢性心力衰竭的治療及護理知識,不利于提升患者的康復質量。大量的臨床研究證實,強化對慢性心力衰竭患者的健康教育與心理護理,有助于提升患者的治療積極性,加強患者的治療與護理依從性,有助于提升患者的生活質量[2]。

本研究通過在常規護理的基礎上加強對患者的健康教育與心理護理,通過定期為患者開展健康知識講座,幫助患者了解慢性心力衰竭的相關知識,反復為患者強調疾病治療過程中的相關注意事項,幫助患者明確認知可能出現的并發癥及其他不良事件,加強對患者的溝通和交流,取得患者的積極信任后,為患者實施心理護理干預,使得患者盡量保持積極樂觀的治療態度,從而提升疾病治療及護理過程中的依從性[3]。

本研究發現,觀察組患者的5項生活質量評分均顯著好于對照組,組間差異顯著(P<0.05),上述結果提示加強對老年患者的心理護理與健康教育有助于全面提升患者的生活質量,綜上所述,老年慢性心力衰竭患者具有極高的病死率,在患者治療期間應加強對患者的心理護理干預與健康知識教育,來全面提升患者的自我管理水平,值得在臨床上廣泛應用和推廣。