表面輻射對部分填充吸濕性多孔介質的封閉腔體內熱濕耦合傳遞的影響

王遠成,楊開敏,楊君

(1山東建筑大學熱能工程學院,山東 濟南 250101;2教育部可再生能源建筑利用技術實驗室,山東 濟南 250101)

引言

純流體和多孔介質組成的封閉腔體內自然對流和熱質傳遞在谷物(吸濕性多孔介質)儲藏、太陽能集熱器及地熱利用等方面有著廣泛的應用。許多研究者對方腔內充滿流體或多孔介質的自然對流傳熱以及由純流體和多孔介質組成的雙區域系統內部的自然對流和熱質傳遞進行了深入的探討和研究[1-16],然而,這些研究很少涉及壁面熱輻射對雙區域內部的自然對流和熱質傳遞的影響。實際上,壁面的輻射對雙區域內部的自然對流和熱質傳遞過程的影響是客觀存在的,尤其是對于像谷物這樣的吸濕性多孔介質中的熱量傳遞和水分遷移影響較大且不能忽略,如由于氣溫的季節性變化,使得倉儲糧堆內部發生熱量傳遞和水分遷移,引起糧堆中局部溫度和水分的升高,導致霉菌和害蟲的生長,從而使得儲藏中的糧食變得不安全。

本文根據熱質傳遞原理,建立了純流體和吸濕性多孔介質組成的雙區域系統內部的自然對流和熱濕耦合傳遞的數學模型,基于有限元的方法數值分析了具有表面熱輻射的部分填充吸濕性多孔介質的壁面具有溫差的封閉腔體內部自然對流流動及熱濕耦合傳遞過程,探討了表面發射率、Rayleigh數和Darcy數等參數對封閉腔體內部自然對流流動及熱濕耦合傳遞過程的影響。

1 數學模型

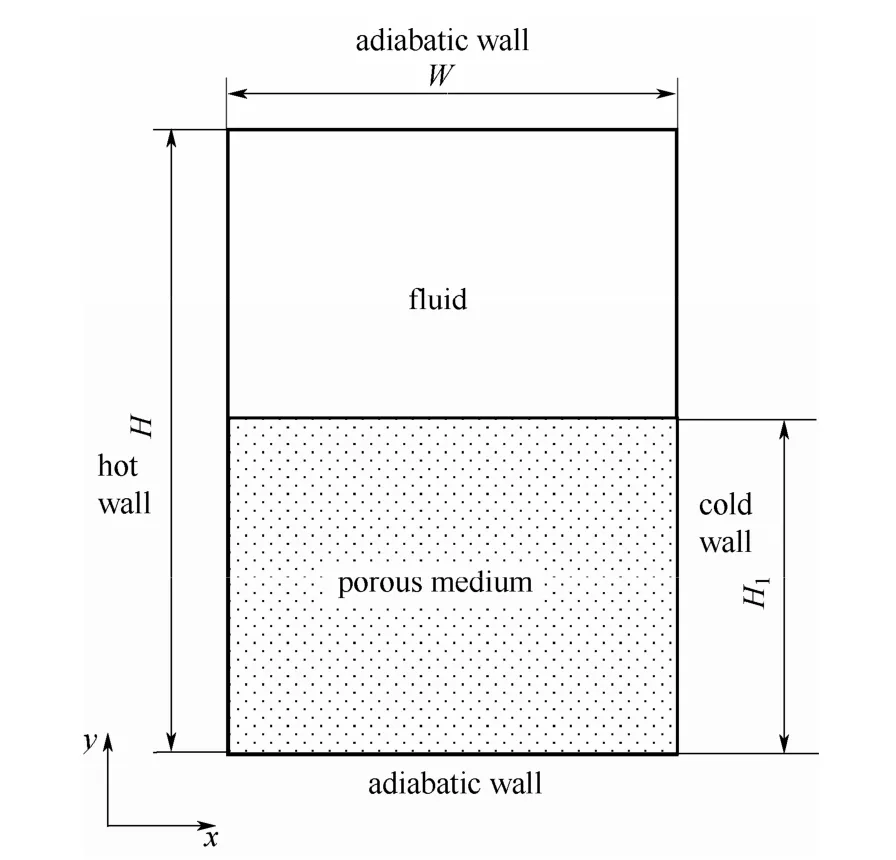

為了調查壁面熱輻射對部分填充吸濕性多孔介質的封閉腔體內部自然對流及熱濕耦合傳遞的影響,以上部為空氣下部為堆積的谷物顆粒(吸濕性多孔介質)的矩形封閉腔體為研究對象。封閉腔體的兩個側壁各自保持恒定溫度,且二者具有一定的溫度差,上下壁面絕熱。封閉腔體的高度為H、寬度為W,吸濕性多孔介質占整個方腔的 1/2,其中吸濕性多孔介質區域的高度為H1。如圖 1所示,W=H=0.1 m,H1=0.05 m。

假設方腔內部的空氣是不可壓縮的,除了密度外其他熱物性參數為常數,且方腔內部由于存在溫差而具有浮升力。方腔內谷物顆粒床是各向同性的均質多孔介質,并且認為谷物顆粒與周圍空氣之間是局部熱平衡的。

圖1 研究系統Fig. 1 System studied in this work

對于方腔上部流體區域來說,其自然對流和熱平衡方程為[16-18]:連續性方程

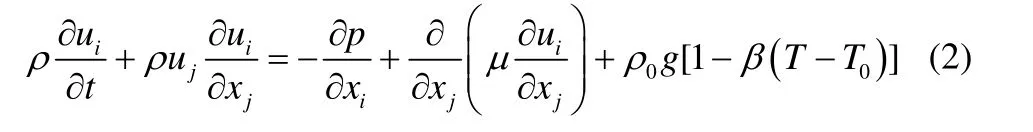

動量方程

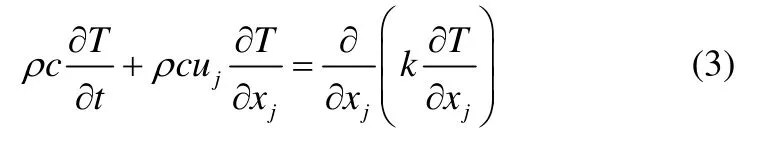

熱平衡方程

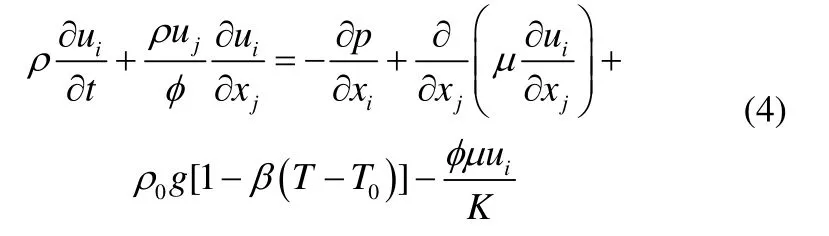

對于方腔下部吸濕性多孔介質區域來說,其自然對流、熱平衡和水分遷移方程為[16-18]:動量方程

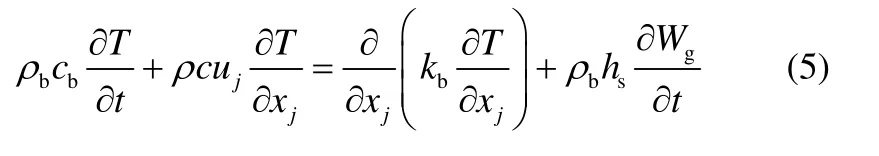

熱平衡方程

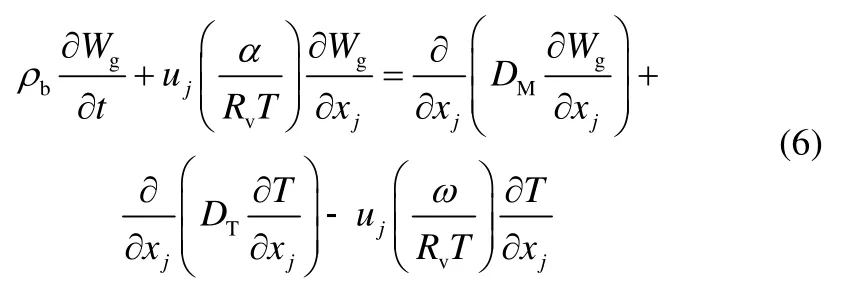

水分遷移

式中,ui為空氣的流動速度;p為空氣的壓強;T為溫度;ρ為空氣的密度;ρ0為溫度為T0時空氣的密度;T0為參考溫度,T0=(Th+Tc)/2,Th和Tc為方腔的左右兩側壁面的溫度;β為空氣的體積膨脹系數;c、k和μ分別為空氣的比熱容、熱導率和動力黏度;Wg為吸濕性多孔介質的干基水分;φ和K為吸濕性多孔介質的孔隙率和滲透率;kb、ρb和cb分別為吸濕性多孔介質的有效熱導率、密度和比熱容;hs為吸濕性多孔介質的吸濕或解吸濕熱;DM為水分梯度引起的水分擴散系數;DT為溫度梯度引起的水分擴散系數;α為一定溫度時由于水分導致的水蒸氣分壓;ω為一定水分時由于溫度導致的水蒸氣分壓;Rv為水蒸氣的氣體常數。

式(1)~式(6)的邊界條件為:對于流動方程來說,壁面采用無滑移條件;對于熱平衡方程來說,頂部和底面邊界熱通量為零,左側壁面溫度為Th,右側壁面溫度為Tc;對于水分遷移方程來說,吸濕性多孔介質區域的壁面上水分通量為零,空氣和多孔介質交界面上溫度和水分保持連續。空氣區域壁面和交界面的發射率和反射率為εi和ρi。需要注意的是,對于吸濕性多孔介質與純流體交界面上的速度滑移問題[17],Brinkman[19]在Darcy方程基礎上,通過保留黏性項在Darcy方程中,使得交界面兩側的速度和應力達到匹配,從而得到了擴展的Darcy流模型。由于本文建立的模型中使用的是Brinkman建立的擴展Darcy流模型,所以速度或法向和切向應力在交界面上變成連續的了,Singh等[20]的研究也證明了這一點。

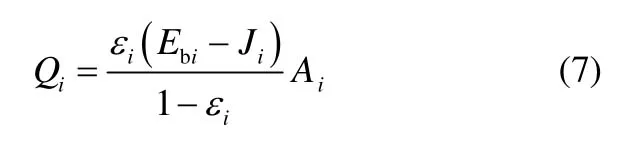

由于方腔中空氣是透明體且不參與輻射,多孔介質是不透明體,因此,只有空氣與多孔介質的交界面以及空氣區域的壁面參與熱輻射。

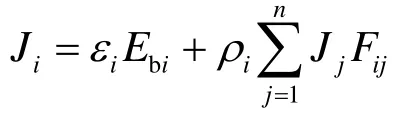

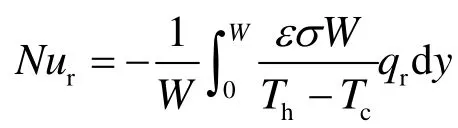

表面輻射換熱方程

2 網格獨立性測試

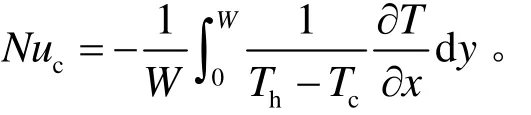

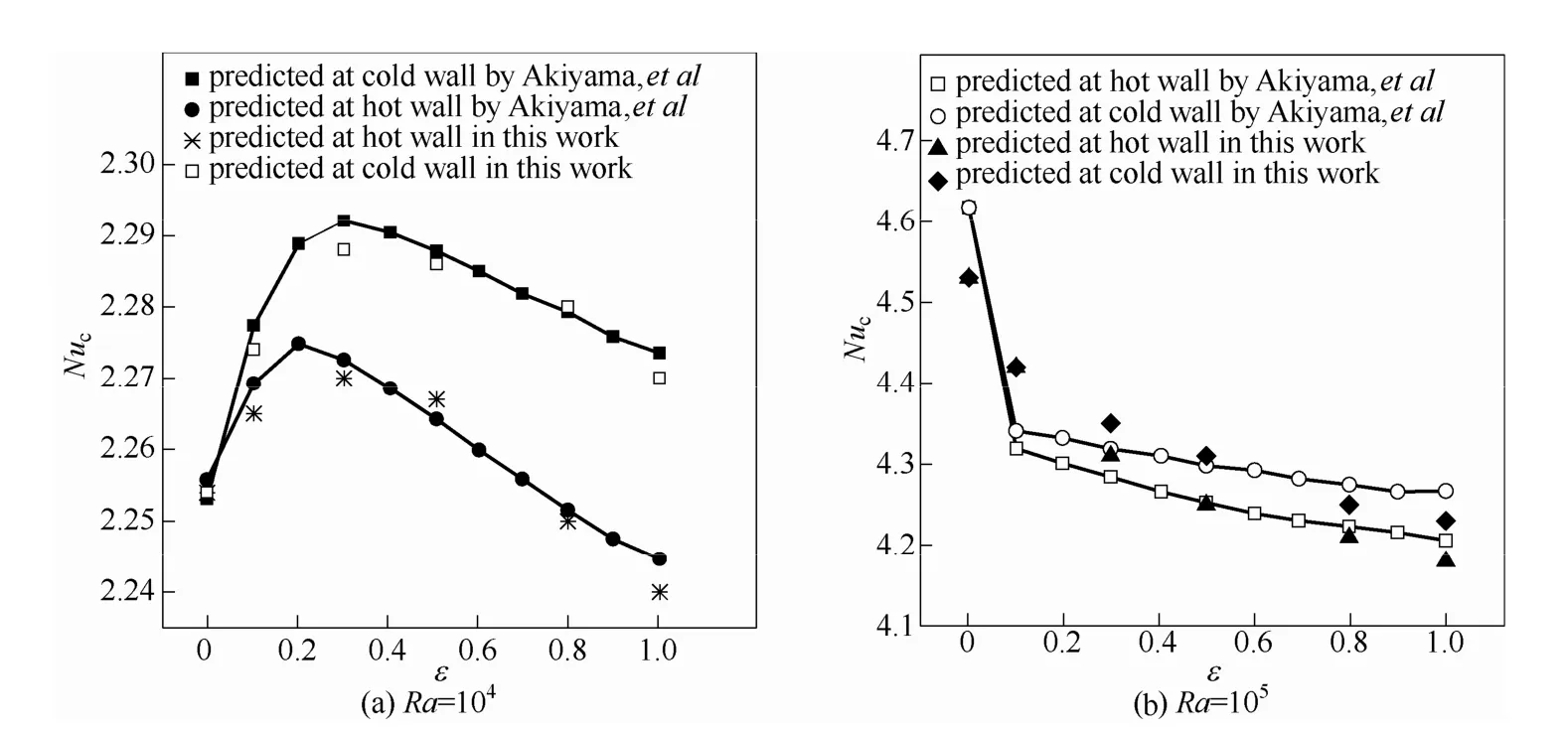

表1 不同網格下部分填充多孔介質的方腔內部自然對流傳熱的平均Nusselt數NucTable 1 Average convective Nusselt numbers of different grids(Ra=106,Pr=0.71,εi=0.8)

3 模型的驗證

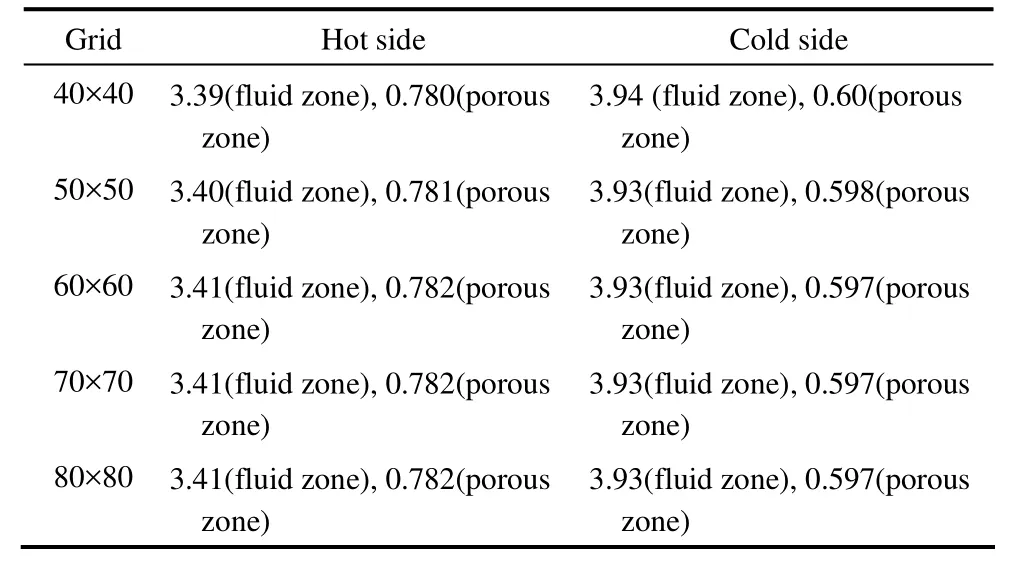

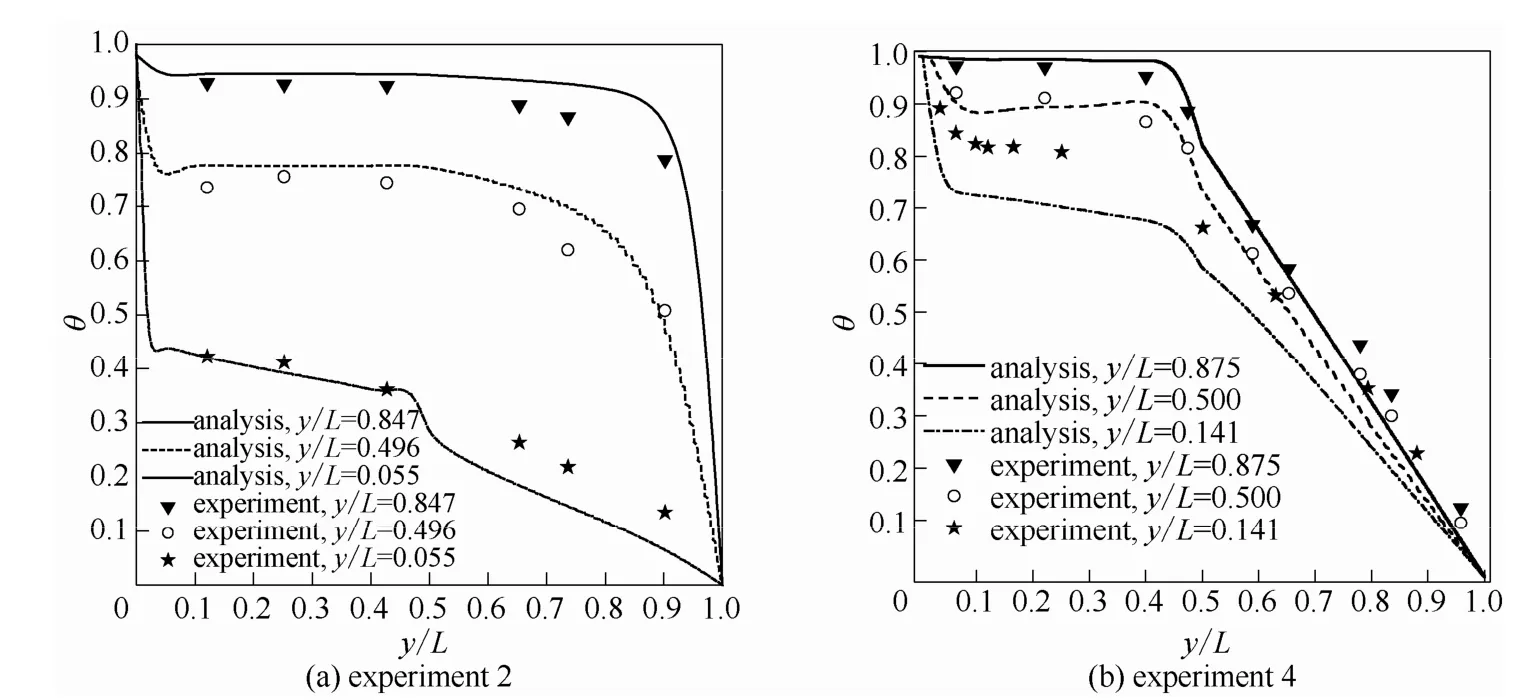

為了驗證本文建立的數學模型,對Akiyama等[6]和 Beckermann等[11]研究的問題進行了數值模擬計算,并與其研究結果進行比較,結果見圖2和圖3。圖2是本文數值模擬結果與Akiyama等[6]研究結果的比較,Akiyama等[6]對具有壁面熱輻射的全部充斥空氣的方腔內部自然對流和傳熱進行了數值模擬計算,從圖2可以看出,本文數值模擬結果與Akiyama等的研究結果完全符合。圖3是與Beckermann等[11]研究結果的量綱1溫度θ的比較,Beckermann等[11]采用實驗研究的方法對部分填充多孔介質的方腔內部的溫度進行了實驗測定。從圖 3(a)可以看出本文的模擬結果與Beckermann等[11]測定結果基本一致,但從圖3(b)中可看出,二者之間略有偏差,其原因可能是由于熱電偶測量精度以及壁面附近的多孔介質孔隙率由多孔介質到壁面產生跳躍而引起的。可以看出本文建立的數學模型是合理的,可以用于具有表面熱輻射的部分填充多孔介質的方腔內部自然對流和傳熱傳質問題的研究。

4 結果和分析

數值模擬對象如圖1所示,方腔左側表面的溫度Th為 298.5 K,右側表面溫度Tc為 288.5 K,方腔內部的初始溫度T0為293.5 K,方腔的上下表面絕熱,方腔下部的吸濕性多孔介質初始干基水分Wg0為 0.1628。為了研究表面熱輻射對方腔內部熱濕耦合傳遞的影響,分別模擬了表面發射率為 0~1.0時方腔內部的自然對流流場、溫度場和水分場。圖4~圖7是Ra為106,Da為5.78×10-7,多孔介質與空氣的熱導率比Rk為 5.31時的流線、等溫線和水分分布等值線。

圖2 本文數值模擬結果與Akiyama等[6]研究結果的比較Fig.2 Comparisons of mean convective Nusselt number calculated by Akiyamaet al[6]with this work

圖3 本文數值預測與Beckermann等[11]實驗結果的比較Fig.3 Dimensionless temperature comparison between experimental of Beckermannet al[11]and present predicted results

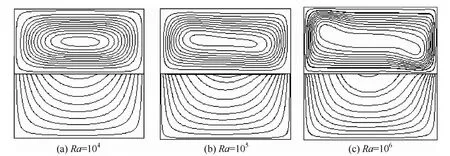

圖4 發射率為0.8時方腔內部的流線分布Fig.4 Streamlines atRa=106,εi=0.8

圖4是表面發射率為0.8時方腔內部的流線圖。可以看出由于冷熱壁面溫差的作用,在左側熱壁面附近空氣向上運動而在右側冷壁面附近空氣下降,從而導致除了上部純空氣區域有循環的空氣流動外,同時還在多孔介質區域也形成自然對流流動,并使得多孔介質內的空氣以較低的速度向著方腔的左上部移動。隨著Rayleigh數的增大,方腔內部的自然對流流動速度變大,并且方腔左上角和右下角的速度梯度逐步增大,從而影響到多孔介質內部的熱量傳遞和水分遷移。

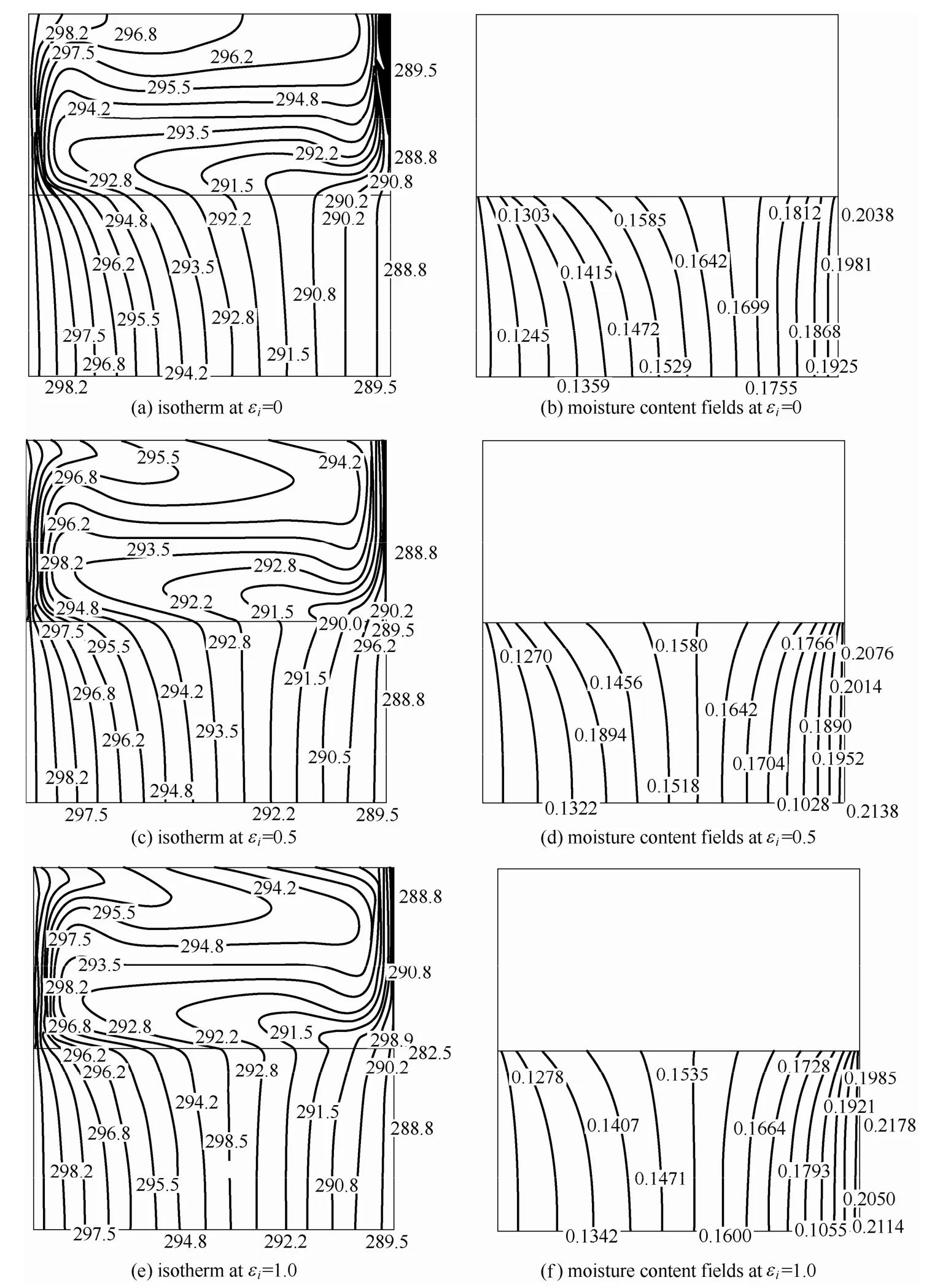

圖5是表面發射率εi為0、0.5和1.0時方腔內部等溫線和水分分布。從圖5可以看出,表面熱輻射改變了方腔內部的溫度以及多孔介質中的水分分布,方腔頂部和交界面的溫度變化尤為明顯。同時也可以看到,在輻射和自然對流的共同作用下多孔介質內部的平均溫度高于沒有輻射的情況,而且隨著表面發射率的升高,純流體區域與多孔介質區域交界面的溫度逐漸升高。

圖5 幾種表面發射率時方腔內部的等溫線和水分分布Fig. 5 Isotherm and moisture content fields atεi=0,0.5,1.0

圖6 表面發射率對方腔壁面對流Nusselt數Nuc和輻射Nusselt數Nur的影響Fig. 6 Effect of surface emissivity on mean convective and radiative Nusselt numbers

與沒有熱輻射(表面發射率為 0)相比,表面熱輻射使得多孔介質上部的溫度和水分線更加彎曲,這表明由于方腔內部熱量傳遞和水分遷移由原來的擴散為主轉為擴散和對流共同作用為主。隨著發射率的增大,交界面上的熱量傳遞增強,并導致多孔介質水分從左側向右側和右上部聚集。之所以發生水分向吸濕性多孔介質右上角和右側面遷移和聚集,一方面是由于在溫度梯度的作用下,多孔介質中溫度較高的區域中多孔介質空隙中空氣的水蒸氣分壓力隨著溫度的升高而增加,較冷區域中水蒸氣分壓力隨著溫度的降低而降低。于是,在多孔介質內部形成水蒸氣壓力梯度,使得水蒸氣在多孔介質中從較暖區域向較冷區域傳輸擴散。另一方面,溫度梯度又會導致多孔介質內空氣的自然對流運動,促進了多孔介質內部水蒸氣的擴散。同時,由于吸濕性多孔介質具有天然的吸濕和解吸濕特性,為了達到與周圍空氣中水蒸氣的平衡,較暖區域的多孔介質失去水分,而較冷區域獲得水分,導致水分在多孔介質的右上角和右側壁面附近的集聚,如圖5所示。

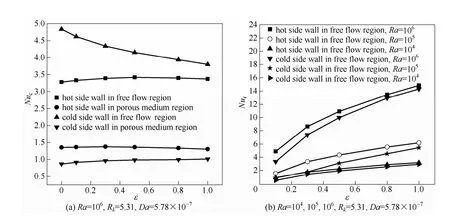

從圖6(a)還可以看出,在方腔上部的純流體區域,由于輻射作用導致熱壁面上溫度梯度增大,從而使得該壁面上的對流Nusselt數略有升高;然而由于熱輻射與熱力學溫度的4次方呈正比,熱壁面與頂部絕熱壁面的輻射換熱要強于冷壁面與頂部絕熱壁面之間的輻射換熱,因此,熱壁面附近的溫度梯度被減弱,而冷壁面附近的溫度梯度相對增大,導致熱壁面上的對流 Nusselt數小于冷壁面上的對流Nusselt數。從圖6(b)可以看出,隨著表面發射率的增大,壁面上的輻射Nusselt數Nur都是增大的,而且與圖 6(a)相比輻射 Nusselt數Nur遠遠大于對流Nusselt數。這也說明表面熱輻射對方腔內部對流傳熱影響不可忽略。

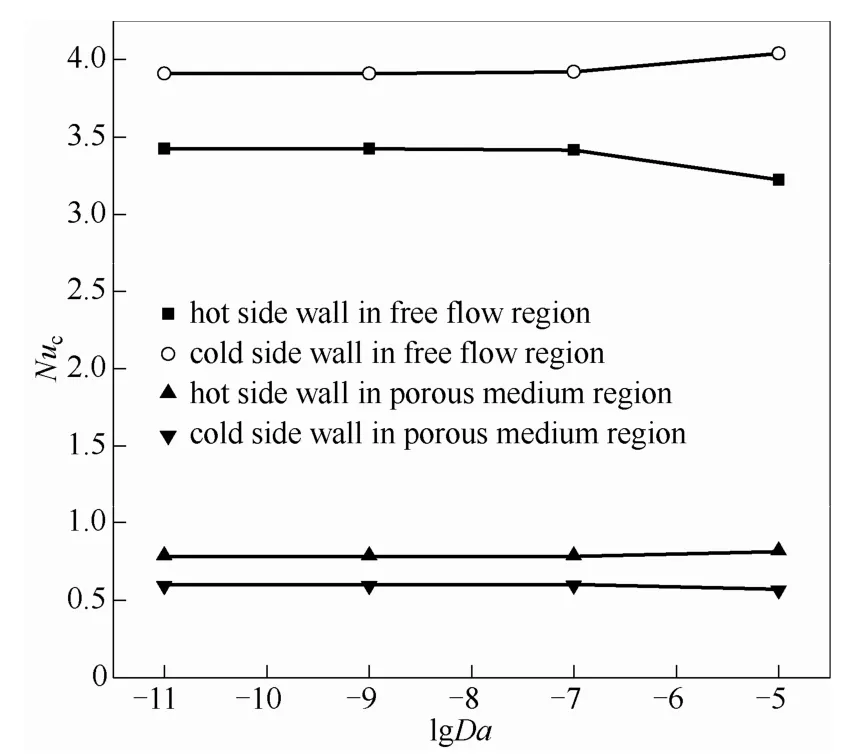

圖7 Darcy數對平均對流Nusselt數的影響Fig.7 Effect ofDaon mean convective Nusselt numbers(Rk=5.31,εi=0.8,Ra=106)

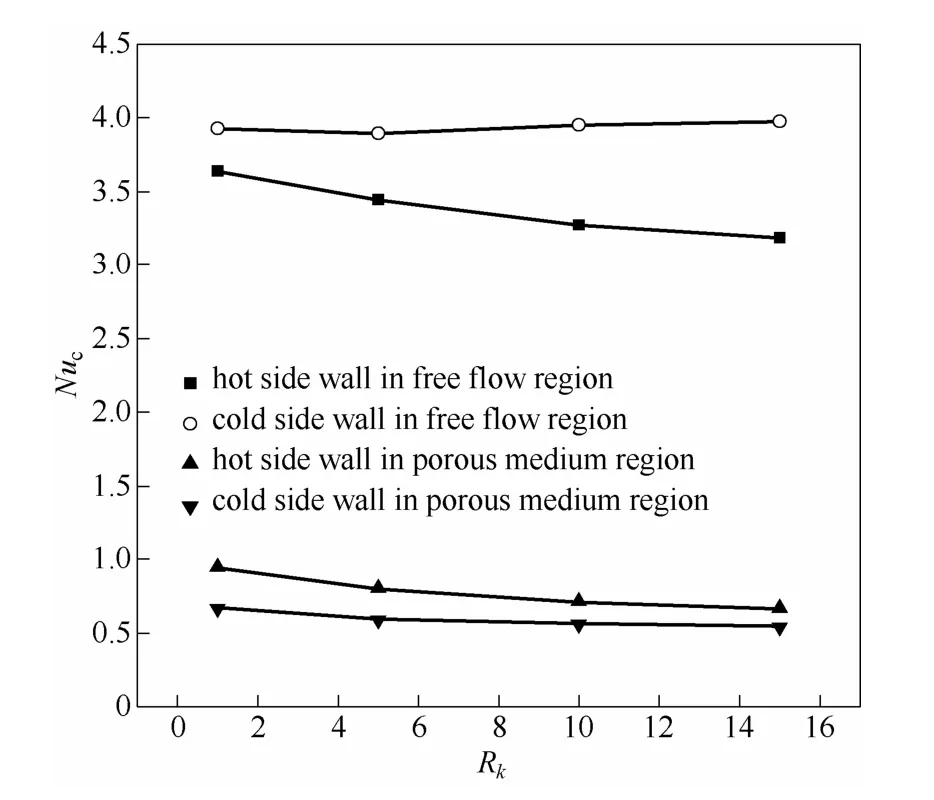

圖8 熱導率比Rk對平均對流Nusselt數的影響Fig.8 Effect ofRkon mean convective Nusselt numbers(εi= 0.8,Ra=106,Da=5.78×10-7)

圖7是幾種Darcy數下平均對流Nusselt數變化情況。從圖7可以看出,在給定的Darcy數范圍內,Darcy數改變對平均對流Nusselt數的影響較小,只有當Darcy數為10-5時,即滲透率較高時,由于對流作用的增強才使得冷熱壁面的平均對流 Nusselt數發生改變。圖8表示的是多孔介質與空氣熱導率比Rk對冷熱壁面的平均對流Nusselt數的影響。從圖8可以看出,在給定的熱導率比的范圍內,隨著熱導率比的增大,即吸濕性多孔介質熱導率的增大,自由流動區(空氣區域)熱壁面上的平均對流Nusselt數有所減小,自由流動區冷壁面上的平均對流Nusselt數略有升高,但在多孔介質區域的冷熱壁面上的平均對流Nusselt數基本不變。

5 結 論

本文采用數值模擬的方法分析了具有表面熱輻射的部分填充吸濕性多孔介質的封閉腔體內部自然對流流動及熱濕耦合傳遞規律,探討了表面發射率、Rayleigh數、Darcy數和熱導率比對封閉腔體內部自然對流流動及熱濕耦合傳遞過程的影響。

研究表明壁面熱輻射可以明顯改變部分填充吸濕性多孔介質的方腔內部的溫度場和水分場。當表面發射率為0.1~0.3時,隨著表面發射率的增大,多孔介質內部的溫度和水分變化明顯。但隨著表面發射率由0.5 增大到1.0,多孔介質內部的溫度和水分變化幅度減小。與沒有壁面熱輻射相比,壁面熱輻射的作用可以提高多孔介質內部的溫度,而且隨著表面發射率的增大,多孔介質內部的水分逐步向其右上角聚集。隨著Rayleigh數的增大,腔體內表面的對流Nusselt數逐漸增大,而且腔體內部熱濕傳遞逐步增強。Darcy數、多孔介質與空氣的熱導率比對方腔內部多孔介質的熱量傳遞和水分遷移影響較小。

[1] Davis de G V. Natural convection of air in a square cavity:a benchmark numerical solution [J].International Journal for Numerical Methods in Fluids,1983, 3:249-264.

[2] Markatos N C, Pericleous K A. Laminar and turbulent natural convection in an enclosed cavity [J].International Journal of Heat and Mass Transfer,1984, 27:755-772.

[3] Henkes R A W M, Hoogendoorn C J. Scaling of the laminar natural convection flow in a heated square cavity [J].International Journal of Heat and Mass Transfer,1992, 36:2913-2923.

[4] Orazio A D, Coreione M, Celata G P. Application to natural convection enclosed flows of a Lattice Boltzmann BGK model coupled with a general purpose thermal boundary condition [J].International Journal of Thermal Sciences,2004, 43:575-586.

[5] Balaji C, Venkateshan S P. Interaction of surface radiation with free convection in a square cavity [J].International Journal of Heat and Fluid Flow,1993, 14:260-267.

[6] Akiyama M, Chong Q P. Numerical analysis of natural convection with surface radiation in a square enclosure [J].Numerical Heat Transfer, Part A,1997, 31:419-433.

[7] Ramesh N, Venkateshan P. Effect of surface radiation on natural convection in a square enclosure [J].Journal of Thermophysics and Heat Transfer,1999, 13:299-301.

[8] Ridouane E H, Hasaoui M, Amahmid A, Raji A. Interaction between natural convection and radiation in a square cavity heated from below[J].Numerical Heat Transfer, Part A,2004, 45:289-311.

[9] Bouali H, Mezrhab A, Amaoui H, Bouzidi M. Radiation-natural convection heat transfer in an inclined rectangular enclosure [J].International Journal of Thermal Sciences,2006, 45:553-566.

[10] Nishimura T, Takumi T, Shiraisi M, Kawamura Y, Ozoe H. Numerical analysis of natural convection in a rectangular enclosure horizontally divided into fluid and porous regions [J].International Journal of Heat and Mass Transfer,1986, 29:889-898.

[11] Beckermann C, Ramadhyani S, Viskkanta R. Natural convection flow and heat transfer between a fluid layer and a porous layer inside a rectangular enclosure [J].Journal of Heat Transfer,1987, 109:363-370.

[12] Ochoa-Tapia J A, Whitaker S. Momentum transfer at the boundary between a porous medium and a homogeneous fluid (Ⅰ):Theoretical development [J].International Journal of Heat and Mass Transfer,1995, 38:2635-2646.

[13] Ochoa-Tapia J A, Whitaker S. Momentum transfer at the boundary between a porous medium and a homogeneous fluid (Ⅱ):Comparison with experiment [J].International Journal of Heat and Mass Transfer, 1995, 38:2647-2655.

[14] Valdés-Parada F, Goyeau B, Ochoa-Tapia J A. Jump momentum boundary condition at a fluid-porous dividing surface:derivation of the closure problem [J].Chemical Engineering Science,2007, 62:4025-4039.

[15] Nguyen T V. Natural convection effects in stored grains:a simulation study [J].Drying Technology1987, 5(4):541-560.

[16] Prakash M, Turan ? F, Li Y G, Thorpe G R. CFD modeling of natural convection heat and mass transfer in hygroscopic porous media [J].Drying Technology,2000, 18(10):2175-2201.

[17] Neal G, Nader W. Practical significance of Brinkman’s extension of Darcy’s law:coupled parallel flows within a channel and a bounding porous medium [J].Canadian Journal of Chemical Engineering,1974, 52:475-478.

[18] Khankari K K, Morey R V, Patankar S V. A mathematical model for natural convection moisture migration in stored grain [J].Transaction of the ASAE,1994, 37(4):1591-1604.

[19] Brinkman H C. A calculation of the viscous force exerted by a flowing fluid on a dense swarm of particles [J].Applied Scientific Research,1947, A1:27-34.

[20] Singh A K, Thorpe G R. Natural convection in a confined fluid overlying a porous layer-a study of different models [J].Indian Journal of Pure and Applied Mathematics,1995, 26:81-95.