為“愛”正名

文︱封國華

“親不見,愛無心”的段子在網上流行非常之廣,甚至有些書法群里也有書友時常轉發。這個段子無非是嘲諷簡化字的不合理,有許多正體字的簡化確實有不合理之處,特別是同音字替代的簡化字,造成文字使用紊亂的現象,在書法創作中還原繁體時有些名家也常出錯。“愛”簡化為“愛”,筆者認為是合情、合理、合法的。簡化字“愛”還原繁體時沒有發現有誰用錯的情況,“愛”簡化為“愛”合乎情。“愛”簡化為“愛”筆畫減少,從字體結構上看仍不失美觀,“愛”簡化為“愛”合乎理。不過,許多人認為,“愛”沒有了“心”就失去了它的表意功能,“愛”簡化為“愛”不合理。筆者看過一些書家、儒家、佛家的講座,主講人也講到了“愛”,都強調“心”在“愛”中的表意功能,說沒有“心”怎么去愛?“愛”是一個形聲兼會意字,“心”確實是一個義符。不過,許多人對“愛”的表意功能并不完全了解,表示“愛”的意義關鍵的義符是“心”嗎?非也。《說文》:“愛,行貌。”

有一位著名書家在講座中說簡化字“愛”雖然沒有“心”,但還有“友”,表示友愛。其實簡化字“愛”仍是有“心”之愛,不是友愛。如果你具備了法眼,你就會發現簡化字“愛”中仍有“心”。當然,筆者所說的“法眼”不僅指佛家“五眼”中的“法眼”,畢竟我們都是凡人,修煉到法眼層次的可能性不大,但如果懂得書法的草書法則就能明白簡化字“愛”仍是有心之愛。這是趙孟頫《吳門帖》中的“愛”,可以看出“愛”中間“心”的中心點已省略,但是“夂”的第一撇往上延伸了,這在書法中屬于以線代點;這是趙孟頫在《歸去來兮辭》中的“愛”,“心”的臥鉤用一點表示,這在書法中屬于以點代線;這是傅山《書杜甫詩卷》中的“愛”,可以看出傅山將“心”草寫的三點連起來用一橫表示,這在書法中屬于以線代點。簡化字“愛”即采用了“愛”的局部草法楷化。因此,“愛”簡化為“愛”合乎法。簡化字的“愛”表面上看下面是“友”,但骨子里隱藏著“心”,“愛”仍是有心之愛。

由于“愛”也由“?”取義,愛也指仁惠、慈惠。《韓非子》:“愛多者則法不立,威寡者則下侵上。”意思是說:“主上太過仁慈法令就無法立足,主上威嚴不夠,下層就會侵犯上層。”“愛”由仁惠、慈惠引申指對人或事物有深厚的感情,也指親愛的人,特指男女相戀。進一步引申指珍惜、憐惜、喜好、貪戀、迷戀等。劉向《新序·雜事二》:“魏文侯出游,見路人反裘而負芻,文侯曰:‘胡為反裘而負芻?’對曰:‘臣愛其毛。’文侯曰:‘若不知其里盡而毛無所恃邪?’”這里的“愛”指愛惜、珍惜。意思是說魏文侯出游的時候,看見一個反穿皮襖背柴草,于是問這個人說:“你為什么要反穿皮襖背柴草呢?”這個人回答說:“我是愛惜皮襖上的毛啊。”魏文侯說:“難道你不知道皮襖里子磨爛了,毛也無可依附。”這個故事后來演變為一個成語愛毛反裘,比喻不重視根本,輕重倒置。《宋史·岳飛傳》記載,趙構問岳飛,如何才能夠天下太平。岳飛說:“文臣不愛錢,武臣不惜死,天下太平矣!”這里的“愛”就是指貪。在影視作品和現實生活中,經常會有這樣的情形,女方已經拒絕男方求愛時,男方卻還死皮賴臉糾纏女方,說對她是真愛,可以給她一生幸福。這種所謂的“真愛”本質就是貪,屬于貪愛。著名作家許地山在《集外·狐仙》中說:“貪愛是當你想著你愛一個女子的時候,心里只為滿足自己,并不顧別人的情形如何。”真正的愛不是擁有,不是索取,而是奉獻。“愛”也可以指溺愛。著名作家朱自清在《兒女》中說:“我親見過一個愛兒女的人,因為不曾好好地教育他們,便將他們荒廢了。”這里的“愛”是指父母對兒女過于深切的感情,也就是溺愛。

儒、釋、道、醫在傳統文化中占據極其重要的地位,對于“愛”的理念各自不同。仁愛是儒家文化的核心,儒家經典《孝經》云:“不愛其親而愛他人者,謂之悖德。不敬其親而敬他人者,謂之悖禮。”子曰:“仁者,人也,親親為大。”仁就是愛人,親的本義為親密,引申指父母,進一步引申也指有血緣關系的人。儒家把對父母的愛放在首位,仁愛是有等級差別的。公元前645年,管仲病危,齊桓公親自去慰問說:“仲父的病很重了,如不諱言而此病不起,仲父有什么遺言教我呢?”管仲回答說:“您即使不來問我,我也要有話對您說的。不過,怕您做不到罷了。”桓公說:“仲父要我往東就往東,要我往西就往西,仲父對我說的話,我敢不聽么?”管仲整整衣服起來對齊桓公說:“我希望你辭掉易牙、豎刁、堂巫、開方。易牙擅長烹飪,有一次,桓公對易牙說:‘唯蒸嬰兒之未嘗。’于是易牙蒸了他的兒子獻給您。人情沒有不愛自己兒女的,他對自己的兒子都不愛,能愛您么?您喜歡女色而忌妒,豎刁自己宮身而為您管理宮女。人情沒有不愛自己身體的,他對自己身體都不愛,能愛您么?公子開方侍奉您,十五年不回家看望父母,齊國與衛國之間,不用幾天行程就到了。人情沒有不愛雙親的,對自己雙親都不愛,能愛您么?我聽說過:作假的不可能持久,掩蓋虛偽也不會長遠。活著不干好事的人,也一定不得好死。”管仲病逝后,齊桓公雖辭掉了他們,但一年后又起用。后來易牙、豎刁、堂巫、開方瓜分齊國,公子開方將七百多社土地和人口送給了衛國。

佛家把愛分為大愛和小愛,大愛就是眾生平等,善待一切生命;小愛指夫妻情侶之間的愛,佛家推崇大愛。《大智度論》云:“大慈,于一切眾生樂;大悲,拔一切眾生苦。”佛家的大愛體現在賑災、濟貧、救病、護生。佛家特別重視護生,保護動物是最前衛的環保意識。《梵網經》云:“若佛子以慈心故,行放生業,應作是念:一切男子是我父,一切女人是我母,我生生無不從之受生,故六道眾生皆是我父母,……若見世人殺畜生時,應方便救護,解其苦難,常教化講說菩薩戒,救度眾生。”道家的哲學就是順應自然,對于愛也是一樣。愛要講究方法,不正確的愛,會讓人很難受,讓人陷入愛的牢籠,成為愛的奴隸。有時過于熱情的愛,甚至還會把人愛死。《莊子·內篇·應帝王》中有一則寓言,南海之帝倏和北海之帝忽跑到中土國開碰頭會,說是交流新潮汐的信息,中土國王渾沌盡地主之誼款待倏忽。一日,倏忽二王研究怎樣報答渾沌。倏說:“人有七竅;兩眼看物,雙耳聽聲,一口飲食,兩個鼻孔呼吸。唯獨這位老兄可憐,一竅不通。應該幫助他呢。”忽說:“是呀。應該讓他看看海洋,同時聽聽信息,嘗嘗美昧,呼吸一點新空氣。”于是他倆決定給渾沌開竅,一日鑿一竅,到了第七天渾沌就死了。醫家的愛主要體現在救治病人。唐代醫藥家孫思邈在《大醫精誠》中論述,凡是醫術精湛品德高尚的醫生治病,一定要安定神志,無欲無求,要有慈悲惻隱之心,解救人民病痛之苦。對于患者就醫,不論貧富、美丑、長幼、愚智、種族、親友或仇人,都應一視同仁。對于救治病人不得顧惜自己身家性命,看到病人的痛苦就像自己感同身受。不可以畏避艱難險阻,不論寒暑、饑渴、晝夜、疲勞都要一心赴救。能做到這樣就是人民的好醫生,反之就是生命的戕害者。醫家孫思邈這種精神屬于大愛。革命家孫中山先生喜歡創作“博愛”書法作品送人。孫中山對博愛的詮釋引用了《孟子》,他在《軍人精神教育》中說:“博愛云者,為公愛而非私愛,即如‘天下有饑者,由己饑之;天下有溺者,由己溺之’之意。”《孟子·離婁下》:“禹思天下有溺者,由己溺之也;稷思天下有饑者,由己饑之也;是以如是其急也。”意思是說:“大禹想到天下有遭水淹沒的人,就像自己也被水淹了一樣;后稷想到天下有挨餓的人,就像自己也挨餓一樣。所以才那樣急人所急。”“博愛”和墨家提倡的“兼愛”都沒有等級區分。

“愛”是人類永恒的主題,“愛”不僅體現在我們的生活中,也洋溢在眾多的文藝作品中。在通俗歌曲中,以“愛”為題材的詞作可以說是多如牛毛,不過 ,大多描寫的是無病呻吟的小愛。劇作家黃奇石作詞的《愛的奉獻》宣揚的是大愛,韋唯在1989年春節聯歡晚會上演唱后廣為流傳。央視《正大綜藝》主題曲同名《愛的奉獻》,它由翁炳榮作詞,翁倩玉演唱。這首歌旋律歡暢優美,歌詞內容同樣是宣揚大愛。在《正大綜藝》播出以后,得到了眾多觀眾的喜歡。不過,這首歌的歌詞由于引用了幾種外語,在傳唱過程中出現了一點失誤。開頭一段有外語的歌詞,在央視節目中打出的字幕,以及在眾多音樂網站和視頻網站上,我所看到的字幕都是這樣的,“愛是love,愛是amour,愛是rak,愛是愛心,愛是love”。Amour為法語 ,意思是愛,rak為泰語發音, 意思是愛。翁炳榮先生將泰語引入歌詞,那是因為跨國公司正大集團的創始人是泰籍華人。這段歌詞列出了“愛”用不同外語的表達方式。但仔細一看就會覺得有問題,“愛是愛心”不是外語表述。我們聽一下翁倩玉的原唱就會發現,這里的歌詞不是“愛是愛心”,而是日語“愛是愛し”。“愛し”日語發音是aishi(阿伊兮),由于日語中的【い】【i】發音可以弱化,翁倩玉的演唱似“阿兮”。其實不懂日語的話我們也能區分,歌詞中有兩句含有“愛心”,一句是“我們都在愛心中孕育生長”,另一句是“我們要在愛心中大聲歌唱”,翁倩玉的咬字發音清晰標準,與“愛し”明顯不同。那么這首歌誤傳的面為什么那么廣呢?筆者分析有兩個原因,日語“愛し”其中包含漢字,日語中的假名源于漢字,平假名し與心形似,導致形訛;aishi與愛心音似,導致音訛。央視主持人朱迅演唱時不僅將還將“愛し”唱成“愛心”,而且還將“愛的芬芳”唱成“愛的風帆”,不過央視字幕括注糾正了。有些音樂網站上也和朱迅一樣犯錯。歌詞的記錄或抄錄都需慎重,筆者應知名音樂人郭雅婷老師之邀,幫她抄寫她的原創詞作,筆者不僅將她給我的文稿與音樂網站上的字幕比對,而且還仔細聆聽她的原唱,發現有出入或疑問,我們及時溝通,然后再定稿抄錄,這樣可以做到準確無誤。我認為這是對作者的一種尊重,也可以避免失誤而誤導大眾。正大綜藝主題曲《愛的奉獻》誤傳這么多年,幸好沒有像寶麗金唱片公司發行的《千千闕(闋)歌》一樣造成惡劣的影響。希望大家都能記住歌詞:愛是人類最美麗的語言,愛是正大無私的奉獻。

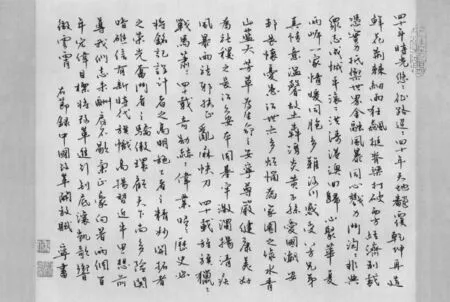

付 寧 第十二屆中國鋼筆書法大賽成人組二等獎