中韓FTA對韓國水產品海外出口的影響

一、前言

FTA(Free Trade Agreement)是基于區域經濟一體化由兩國或多國制定的自由貿易協定。中韓FTA主要以消除中韓兩國或多國商品在關稅、非關稅壁壘為目的,共同構建的協議。在20世紀中葉,多數國家均開展了FTA締結工作,我國與韓國FTA主要締結于2015年12月20日。由于在韓國與各國簽署的FTA協議中,中國與韓國貿易占比較大。因此,為保證韓國水產品出口效益,對中韓FTA影響下韓國水產品海外出口貿易量變化進行適當分析具有非常重要的意義。

二、中韓FTA關于水產行業相關規定

首先,從中國水產進口許可清單層面進行分析。在水產品出口階段,相關負責人應確認水產進口許可清單品類學名衛生許可證與實際產品相符。若產品品類不對應,應及時進行調整。如韓國向中國出口許可清單中不應存在海鞘、海藻等產品[1]。

其次,從水產品出口加工工廠的登記制度模塊進行分析,為保證韓國向中國出口水產品加工工廠與進口國家衛生管理標準相符,出口水產品加工工廠可在出口國檢驗局登記之后,向進口國家的檢驗檢疫機關通報。并間隔一定時期進行檢驗監督,保證加工工程生產水產品與進口加工工廠衛生許可證標準相符。需要注意的是,在加工工廠水產品出口后,韓國水產品品質管理員還需要對水產品出口時衛生許可證上專用號碼進行登記。考慮到水產品出口加工工廠的特殊性。即水產品儲存區域、水產品加工工廠為獨立運行模式。在水產品出口時,韓國出口企業需要對倉庫進行獨立分類號碼的設置。同時水產品加工工廠在出口時需要依據魚種、品種原物、加工狀況等情況。將養殖、非養殖水產品進行分割獨立處理。

再次,關稅減讓是中韓FTA水產條款的主要規定。依據中韓自由貿易精神,在10年內中韓敏感稅務條目將逐漸取消。隨后為穩定水產品供需市場,中韓兩國對民眾敏感水產品進行了減讓,最大程度降低了水產品開發難度。

最后,從出口船舶登記模塊進行分析,若韓國向中國出口產品為船舶上直接捕撈的水產品。則需進行進行遠洋捕撈漁船船舶登記號碼;若為水產品養殖模塊,則需登記水產養殖設備方可出口。衛生許可證、原產地證明書是韓國向中國出口水產品主要憑證。其中衛生許可證,主要是由韓國國家水產品品質管理院在水產品出口企業填寫申請標注事項后發放的衛生證件。根據水產品沿岸、遠洋、自然生產及養殖生產方式差異,相關水產品出口企業可填寫對應的申報資料。

三、韓國對中國出口水產品特征

根據《2015 中國水產品出口貿易年鑒》的相關內容,可知在中韓水產品貿易中主要貿易品種為貝類、軟體類和凍產品。如蛤、凍金槍魚、凍鱈魚、凍鰹魚、凍鯖魚、凍魚片和凍鯡魚等。部分鰈魚、凍鯰魚的魚片、凍鱈魚魚片、魚干及魚卵、小蝦種苗及對蝦種苗等出口數量較小。

一方面,在中國對韓國出口的水產品中以魚為主。如蛤、章魚、凍黃魚、凍狹鱈魚魚片、凍金槍魚、凍青魚、凍鰹魚、凍梭子蟹等。其中蛤主要包括活的、鮮的或冷的幾種類型;而章魚主要包括凍、干、鹽腌、鹽漬或熏制等幾種類型;而中國主動從韓國進口的水產品主要為軟體類、藻類物品[3]。如凍、干或腌漬墨魚和魷魚、鹽腌海帶、凍竹莢魚、凍狹鱈魚、凍鯨魚、凍鱈魚等。

另一方面,韓國對中國出口魚類主要包括凍魚片(包括凍羅非魚片)、凍鰹魚、魚糜、凍沙丁魚、凍羅非魚及制作和保存的魚。同時還包括少量的甲殼類品種及軟土類品種。如蝦、蟹肉、凍蟹、小龍蝦、凍梭子蟹、帝王蟹、墨魚、魷魚、蛤、章魚、扇貝、牡蠣肉等。

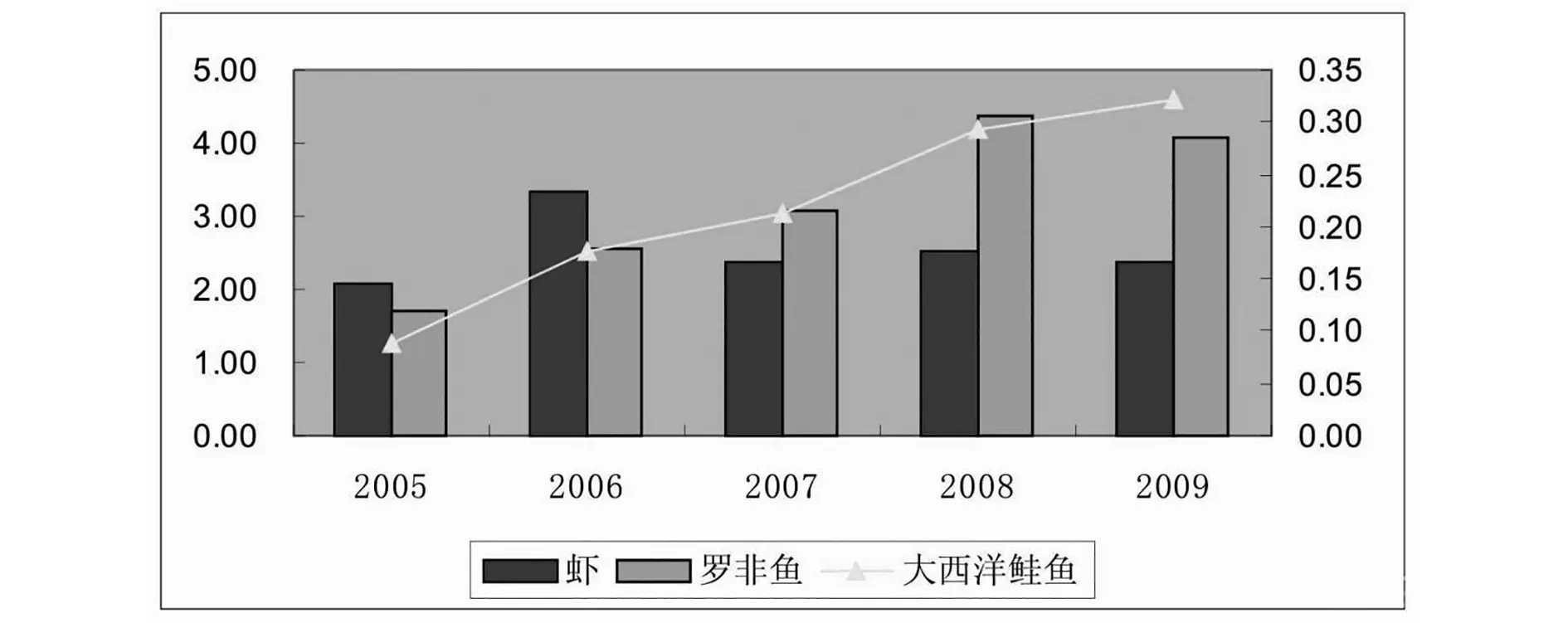

圖1 中韓水產品貿易情況

四、中韓FTA對韓國水產品海外出口的影響

中國在國際水產品生產中貢獻率將近40.0%,水產品生產年均增長幅度平穩。近年來,在中國內部政策調整的背景下,養殖成為水產品生產的主要類型。與此同時,韓國水產品生產產量較低,年均水產品產量在國際水產品生產中貢獻率將近2.0%。

一方面,關稅是韓國農業特別是水產品行業貿易政策性管制工具。依據WTO的相關規定,在韓國的減讓單中,玻璃鰻、羅非魚、梭魚、竹莢魚、蛤、赤魟、虱目魚等水產品關稅條目均進行了一定調整,導致整體品種優惠差額在一定范圍內變化。而依據中韓FTA的相關規定,在FTA影響下,韓國水產品出口關稅優惠差額由以往的20%調整至70%。以蛤為例,以往中韓蛤出口貿易關稅稅率為40%。FTA生效之后,蛤貿易關稅稅率上升至50%。而除蛤外水產品出口關稅稅率較低,在一定程度上增高了韓國水產品向中國出口門檻。

通過對OECD經濟合作組織數據庫數據進行分析,可明顯看出中國年均水產品人均消費量呈逐年遞增狀態。截止至2015年,中國年人均水產品消費量達到34.08kg。而韓國年人均水產品消費量為60kg。這種情況下,中韓水產品出口貿易具有較大潛力。基于中韓兩國水產品貿易高度互補性,為韓國對中國出口貿易效益提升造成了一定阻礙。

另一方面,中韓水產品貿易具有較高的匹配度及互補性,但是在FTA簽訂之后,貿易條件實質性優惠、兩國生產潛力、市場需求潛力等因素,均對最終水產品貿易效益具有較大的影響。在中韓自由貿易協定中國減讓單中根據水產品類型的差異,水產品最惠國關稅間總體水平在10%左右。如鯡魚、鱈魚和鳀魚等魚類最惠國關稅總體水平在16.0%左右;而凍蝦、凍蝦仁、凍對蝦等甲殼類品種。最惠國關稅總體水平在8%左右。在中韓FTA建立之后,中國對韓國出口主要品種與關稅相關的僅有蛤v。且調整后進口關稅不變;而韓國對中國出口的墨魚、凍鱈魚、魷魚等水產品,進口關稅稅率水平降至10%-12%之間。再加上魷魚、鱈魚為中國原料加工的主要品種。中韓FTA建立,為韓國對中國出口水產品類型增加及規模的擴大提供了依據。

五、中韓FTA下韓國對中國水產品出口對策

1.完善韓國對中國水產品出口管理規范

一方面,中韓兩國應以行業協會層為入手點,充分利用交易中介組織作用,在完善關稅等技術貿易體系的基礎上,加強水產品市場管理體系建設。如水產品進口檢驗檢疫制度、水產品認證與組織體系、進口水產品標簽與證書要求等相關制度。

在中韓貿易開展過程中,韓國水產品出口企業管理人員可綜合采用水產品認證與組織體系、進口水產品標簽與證書要求等制度。在水產品進出口行業協會的支持下,從生產、市場等環節,突破水產品貿易非關稅壁壘。為水產品出口貿易效益提升提供依據。

另一方面,隨著我國基層民眾對食品安全關注程度的不斷提升,水產品質量也成為水產品出口效益主要影響因素。因此,在韓國向中國水產品出口過程中,韓國相關人員可以衛生許可證為要點,詳細記錄水產品衛生許可證信息。如在養殖水產品衛生許可證中,可對養殖許可證、收貨證及結算證明進行逐一記錄。同時完整保管養殖地區收據。如在藻類產品出口階段,應保證收據信息完整;而在沿岸捕撈水產品出口階段,相關出口企業可依據捕撈區域,詳細記錄捕撈區域、船舶的登記證及收貨的單據發票。同時針對干的鯷魚、干龍魚、遠洋捕撈明太、魷魚等在沿岸捕撈后需適當加工的產品,可依據捕撈區域及水產品名目,進行船舶登記證、卸貨證明等信息記錄。

2.設置水產品出口分層管理標準

一方面,在完善已有支農惠農政策的基礎上,韓國可進一步完善內部農業支撐體系,為水產品養殖業發展提供充足的經濟支持。依據中韓FTA的相關規定,在不同階段關稅減讓模式也具有一定變化。據此,韓國可依據關稅減讓模式的變化,制定階段水產品支持目標,將中韓FTA涉及關稅水產品劃分為不同層次。并針對不同層次水產品管理,制定對應的出口目標及策略,提高水產品在中國市場中競爭力。

另一方面,自20世紀末期開始,韓國對中國水產品貿易始終呈現出逆差狀態及貿易赤字情況。對于韓國而言,從正面市場與中國水產品競爭劣勢較明顯。據此,韓國相關企業可以高端水產品行業發展為核心。依據品牌化、差異性原則,構建特色水產品加工產業。以韓國雪花牛出口為例,雪花牛是韓國特有肉牛。其在長期發展過程中,始終以精細飼養、超高品質、良好信譽,在國際市場中取得了較大的競爭優勢。據此,韓國可以借鑒國內雪花牛出口案例,提高內部水產品加工量。利用現代化飼養模式,降低水產品養殖附加成本。在全球建立水產品品牌。同時在中韓FTA協議中設置過渡期現行關稅,調整相關水產品進口配額體系。在維持國內水產品市場份額的基礎上,提高水產品出口份額。

3.加強對國內水產品出口支持力度

中韓FTA的生效,對韓國水產品出口貿易規模造成了直接的影響。對于韓國政府而言,為最大限度降低中韓FTA對韓國貿易的負面影響,提高FTA對韓國水產品出口貿易的正面效應。即在不違背中韓FTA精神的前提下,韓國政府可以推進中韓水產品自由貿易進程為目標,降低政府對韓國水產品出口干預強度。而是通過擴展水產品流通渠道,利用市場監管手段,對現有水產品流通渠道進行全面升級改造。同時重點打造品牌水產品及高端水產品差異化流通模式。最大限度降低韓國水產品出口流動成本,提升水產品流通速率。

其次,韓國政府可與各工業學院或海洋學院合作,開展水產品優質科研項目,為水產品出口提供充足的借鑒。同時加強對水產品加工企業支持,依據韓國工業風格,推動水產品工業化及商業化進程。為韓國水產品附加價值的提升提供依據。

再次,韓國現行水產品管理機制在水產品生產、流通、加工、生產貿易調控環節均存在嚴重的脫節問題,對韓國水產品出口中國造成了不利影響。因此韓國政府應將水產品出口貿易作為韓國水產品國際貿易的重要模塊。以規范、系統、科學為原則,制定完善的農業管理機制。并逐步構建系統的水產品捕撈、加工、銷售一體化體系。將政府調控、市場調節有機整合,為完善的韓國水產品出口產業鏈的建立提供依據。

最后,韓國相關政府應加大對水產行業從業人員教育支持力度,采取適當鼓勵措施,引導兼職捕撈人員或全職水產養殖人員進入研究機構,或者高等教育院校進行接受再教育。同時在韓國水產捕撈團體、海外水產加工企業間構建交流機制,為后續水產品出口貿易奠定提供充足的技術人員。

此外,在中韓FTA影響下,以往單一水產品加工成本降低的模式并不能發揮良好效力,因此依據中韓FTA自由貿易精神,在現有水產規模的基礎上,韓國可發展非水產行業,最大限度利用境內自然文化資源,推進水產區域內經濟平衡對策,彌補區域經濟發展差距。為多元化經濟體系的建立提供依據。

4.加大先進科學技術應用程度

雖然中韓FTA建立為中韓兩國水產品進出口貿易具有一定積極作用。但是由于中韓兩國水產品進出口貿易具有多種影響因素。因此,在建立中韓FTA的同時,韓國方面需要采取一定的措施,進一步開拓中韓水產品貿易市場。

一方面,為提高出口水產品競爭力,降低出口對象內部水產品對韓國水產品出口的影響,首先,韓國應在原有水產品進口檢測體系的基礎上,從定性、定量兩個模塊,對中國進口水產品進行全面追蹤審查。同時借鑒原有水產品管理規范,進一步完善內部水產品法律管理體系。以法律手段,保證水產品出口政策的貫徹落實,為政府在水產品出口管理中的規范化、制度化管理工作開展提供依據。

其次,在后續發展過程中,韓國相關政府部門可以水產品捕撈加工信息化技術為要點,投入足夠的資金,構建全國統一的水產品捕撈、加工、管理、出口門戶網站。在全國范圍內開展水產品加工技術信息共享,為國內水產品加工質量提升提供依據。

另一方面,技術性貿易措施是韓國水產品進入中國市場的主要阻礙。因此,韓國相關政府可從內、外部兩個模塊,對中國水產品檢驗檢疫標準、貿易限制政策進行全面分析。結合WTO規則,制定合理的訴訟方案,全面維護韓國水產品出口企業合法權益。同時借鑒國家水產品技術標準及技術規則制定經驗,篩除歧視性條款。以技術公平性、統一性為原則,利用倒逼機制,促使內部水產品生產加工企業認識到產品質量的重要性。在統一的水產品捕撈地、成分、標識等標準設施的基礎上,利用信息化科技技術,對水產品捕撈、加工、銷售等模塊進行全過程管理。結合水產品質量安全認證及追溯機制的建立,可避免水產品質量不符合標準導致的中韓貿易爭端。

此外,為降低韓國向中國出口水產品競爭力,韓國可利用捕撈、養殖、加工、流通等先進科技創新技術,加強進口產品質量檢驗檢疫體系,保證中韓貿易順利進行。同時進一步完善進口水產品質量檢測檢疫體系,提高檢疫水平,保證出口水產品的質量安全,以便為國內市場提供更多、更安全的高品質水產品。

六、中韓FTA影響下韓國對中國出口前景

在韓國與多個國家簽訂的自由貿易協定中,中韓兩國水產品貿易占比最大。依據韓國貿易協會2016年統計數據,可知在2015年,中韓FTA貿易量達2,273.77億美金以上,占據韓國與其他國家進出口貿易量的23%以上。在中韓FTA的影響下,韓國通過水產品出口,將中國變成了第二個內需市場,為韓國經濟增強提供了充足的驅動力,也為韓國帶來了新的經濟增長活力點。在后續發展過程中,韓國水產品貿易額度有望進一步提升,中韓水產品貿易涵蓋領域也將進一步拓展。

一方面,基于中韓FTA戰略的多目標、多層次性,結合韓國東亞區域政策及金大中政府管理條例,韓國將進一步推動與中國等東亞國家貿易合作。即以“利益最大化”代替“費用最小化”,為韓國總體利益及長期動態利益的提升提供依據。同時隨著中韓貿易中韓國對中國出口規模的拓展,兩國貿易順差也將進一步增加。為韓國金屬產品、紡織產品、機械化工產品等多種產品向中國出口奠定了堅實的基礎。

另一方面,在中韓FTA貿易的影響下,韓國在經濟層面對中國依賴程度也逐步增加。但是隨著中國與多個國家簽署自由貿易協議,中韓貿易轉移效應也將對韓國經濟造成一定損傷。據此,韓國可利用FTA多邊平衡作用,逐步弱化中韓FTA在中韓交流中的政治制衡作用,提高韓國貿易適應能力。同時督促本國加強水產品競爭能力,為中韓中長期貿易綜合開展提供依據。

七、總結

綜上所述,中韓FTA是中韓貿易的主要管理規程。依據中韓FTA中關于水產品的相關規定,韓國相關政府部門可以衛生資格證明為核心,對養殖水產品、沿海捕撈水產品及遠洋捕撈水產品進行嚴格監管記錄。充分利用中介監管作用,完善中韓貿易監管體系。結合先進科學管理技術的應用及中國進口市場的規范管理,可增強中國對韓國水產品質量安全認可度,降低中韓水產品貿易摩擦。