黃河流域的燦爛文化

——齊家玉器(續——紋飾)

撰文/李發軍 李曉林

齊家玉器紋飾是良渚文化玉器等幾乎所有具備地域文化特征玉器中紋飾最為簡單直接、變化最少的玉器。由于齊家文化遺址和墓葬分布于中國甘肅省中西部、青海省東部、寧夏東南部、內蒙古西北部的阿拉善盟地區。這里氣候干燥,地下水位較低。干燥的土壤特征使齊家玉器歷經4000年左右的物理化學變化多數整體仍然完整,并且殘損程度極低、包漿古舊沉穩、啞光中透著些許溫潤,但沁色多數不甚豐富(個別玉器沁色豐富厚重),鈣化程度不高,與齊家玉器多樣的玉材、豐富的造型、簡單的紋飾共同構成了齊家玉器不同于其他地區出土玉器的顯著特點。

①齊家文化青海旋紋凸唇青玉壁 內蒙古阿拉善盟祥泰隆收藏

②齊家文化陜西或山西青白玉鬲(殷商時期) 內蒙古阿拉善盟天一閣收藏品經營中心藏

齊家玉器是黃河流域仰韶文化玉器的延續,在紋飾上分為早中晚期。早期玉器器型較大、石質較重、且器型單一,多素面無紋,器型不甚規整,器物平面與器壁薄厚不均,外緣有明顯的凸凹及不規則變形特征。中晚期玉材較多、器型多樣,制作打磨較精細,部分玉琮、玉璋、玉刀等器物上出現了陰線雕琢、淺浮雕、圓雕及鑲嵌綠松石等植物花紋、動物人物裝飾,工藝質樸、厚重古拙。

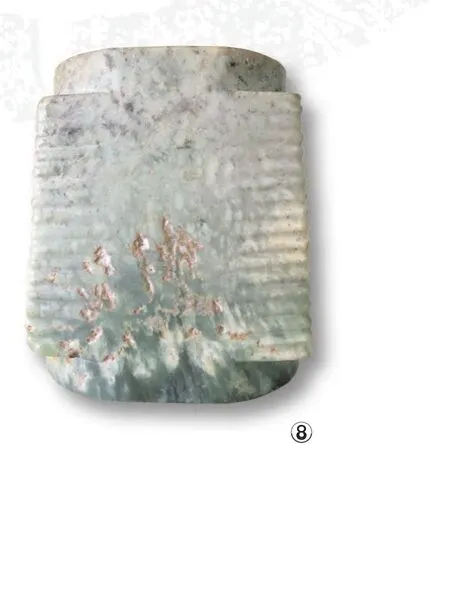

齊家玉器產生于公元前2200年至公元前1600年前后,歷經新石器時代晚期到夏商周春秋戰國時期。其中,玉琮多用于祭祀,有極少量玉琮上分布著不同數量、深度的多道瓦溝紋,體現出古人敬畏自然,以縱直寬紋和多道橫瓦溝紋象征河流和田地溝渠等。筒型器則與祭祀直接相關,大多素面無紋;而凸型園壁則是玉壁與玉琮的巧妙結合,基本都素面無紋,偶有幾件凸型園壁玉器出現一至若干圈旋紋或其他紋飾亦屬事物的特殊現象。處在夏商周春秋戰國時期的許多齊家玉器被加以陰線或減地工藝雕琢動物、人物等紋飾,如西周時期改制的和田白玉琥紋玉鉞,高16.5 厘米、長6.5 厘米、厚0.4厘米。宋遼金西夏時期,許多出土的齊家玉器被改制成其他造型的玉器,如北宋西夏時期改制的青玉凸唇玉琮,堤型琮狀、中方束腰、兩頭中空凸唇,高8.2厘米、長3 厘米、寬3 厘米,與北宋圓型瓷琮造型相似,應是仿北宋瓷琮造型制作,類似事例還有很多。

③齊家文化新疆和田白玉琥型鉞(西周時期) 內蒙古阿拉善盟天地人收藏品經營中心藏

④齊家文化新疆和田瓦溝紋青玉琮 甘肅省博物館藏

⑤齊家文化青海凸唇青玉琮(西夏或北宋時期改制) 內蒙古阿拉善盟天一閣收藏品經營中心藏

⑥齊家文化新疆和田瓦溝紋青玉琮 內蒙古阿拉善盟天一閣收藏品經營中心藏

⑦齊家文化陜西瓦溝紋青白玉臂釧 內蒙古阿拉善盟祥泰隆收藏館藏

⑧齊家文化甘肅馬銜山瓦溝紋青白玉琮 內蒙古阿拉善盟額濟納旗博物館藏

據《山海經》記載,中國古代產玉的地點有兩百多處,而目前國內發現并可供采玉的地點也僅有二十多處,不及古代的十分之一。所以很多古代玉器由于缺乏可供參考的玉礦來源資料,而無法準確確定具體采玉制玉地域,實屬遺憾。