淺談強制外交理論分析

(上海交通大學國際與公共事務學院,上海 200030)

1 小國與大國的比較

各個國家在經濟、政治、文化方面存在諸多差異,領土、地緣政治等也有所不同,在政治領導力上存在很大區別。在國際社會中,理論上所有國家都被視為平等,但實際上所有國家都不平等,國際社會大體上被劃分為大國和小國。大國和小國的外交政策截然不同。外交政策指的是“本國為獲得作為國家重要價值設定的政治目的或利益,而對對方國家采取的政策行為”。外交政策的目的可以根據以本國為中心的內外環境和條件,從維持體制、確保核心利益、政權的保障等方面進行多種選擇。在上述各種目標中,外交政策最核心的目標仍然是國家和體制的存在,為此,消除、減少、緩解致命威脅可能是最重要的目的。然而,被歸類為小國的國家在實現這些目標方面由于許多制約因素而面臨著種種困難。表1對大國和小國進行了比較。但是,在國際關系上,任何國家都難以在全領域具備完備的條件,更不能認為任何國家在全領域水平都很低。

小國如果對抗在政治、經濟、外交、軍事等方面對國際政治具有巨大影響力的大國,無異于放棄國家利益。因此,小國最普遍的外交政策就是采取同盟政策(Policy of Alliance)和均勢政策(Balance of Power Policy),以整合對方國家的力量和本國的力量,保護本國不受大國的威脅。但是,朝鮮為了保障體制和生存,既不采取均勢政策,也不采取追隨政策,而是有著自己獨特的外交風格。

一般來說,國家的對外戰略大致可以區分為實現政治目的的政治戰略、實現經濟目標的經濟戰略、實現軍事目標的軍事戰略等。而實現所有這些戰略有效和富有成果的基石,則是軍事力量。軍事力量是實現國家戰略目標的重要手段之一。核武器在執行國家戰略時被用作非常有用的軍事力量。據推斷,除了幾個公認的大國之外,印度、以色列、巴基斯坦、朝鮮等國家也擁有核武器。雖然對這些國家而言,其主要目的是保護本國的核心利益。然而,對敵對國家、小國家、少數勢力來說,則可能成為其威脅的對象。為了減少或解決這些威脅,特定國家正在尋求各種形式的對外政策或建設強大的軍事力量。因為,有效執行對外政策的必要條件之一就是軍事力量的建設,只有在強大的軍事力量基礎上追求對外政策,才有可能取得成功。

表1 小國與大國比較

2 強制外交理論概念及成功因素

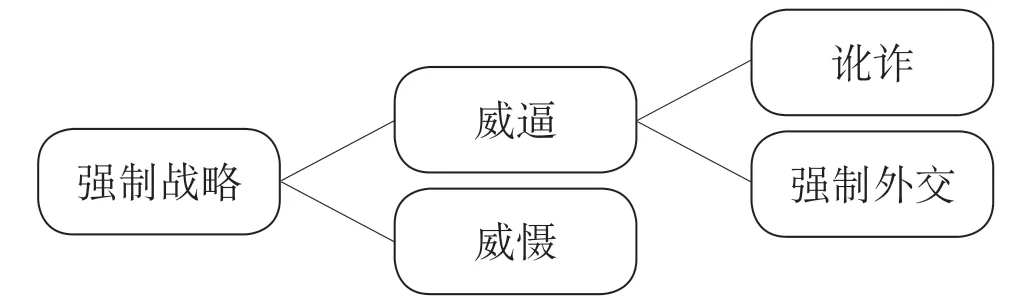

圖1 強制戰略類型

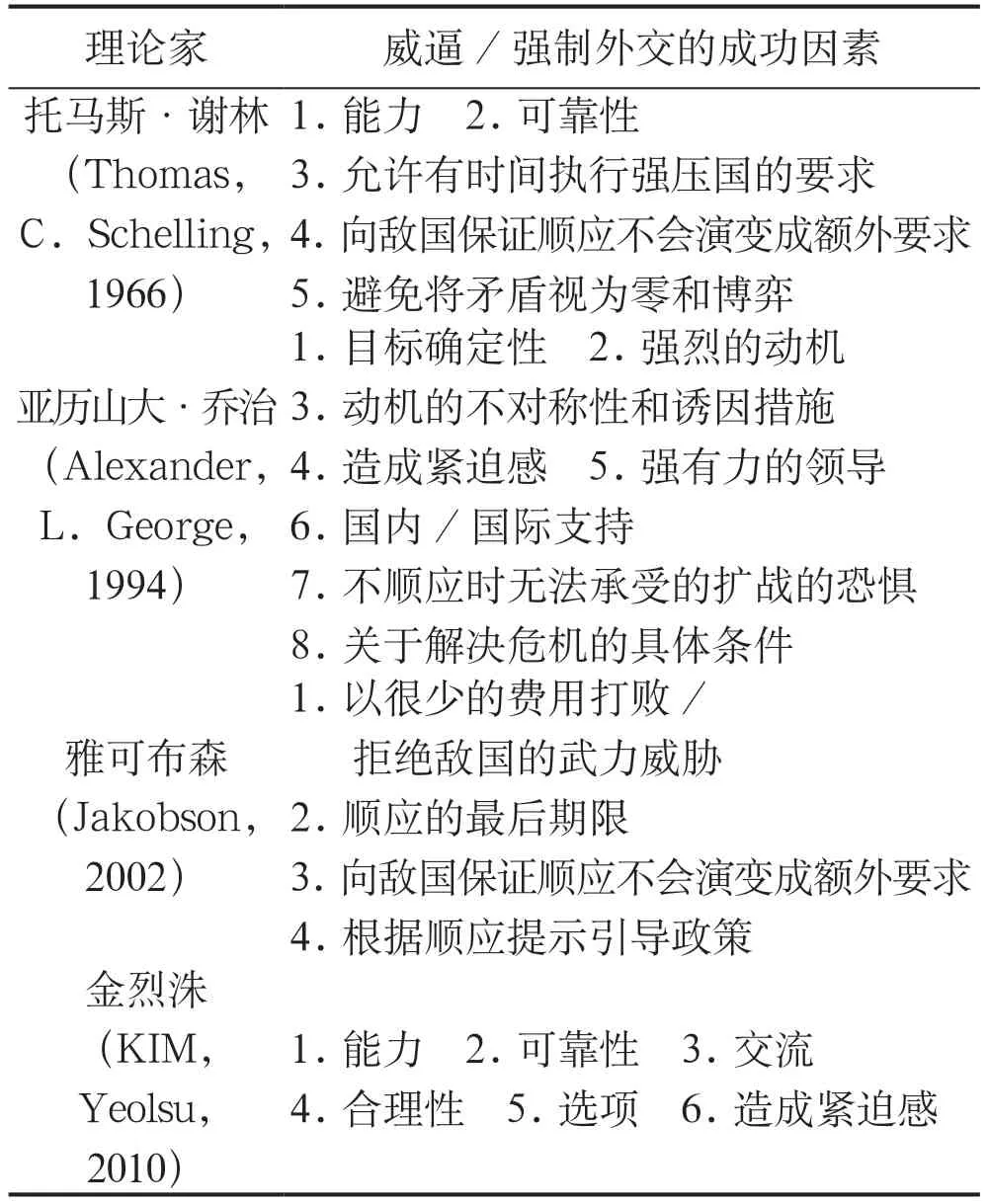

表2 影響強制外交成功的因素分析

適用于分析朝核政策的是強制外交理論。強制外交理論源于托馬斯·謝林(Thomas,C.Schelling)和亞歷山大·喬治(Alexander,L.George)的研究。托馬斯·謝林將強制外交理論定義為:強制是指告訴對方,如果對方找到妥協的余地,按照我們的意愿行事,可以獲得利益,但如果不按照我們的意愿行事,就會蒙受損失。這就是讓面對損失威脅的對手退縮或順應。如圖1,強制包括“威懾(Deterrence)”和“威逼(Compellence)”兩個概念。“威懾”是為了打消對方尚未開始的行動,而“威逼”則是針對已經采取的行動做出回應,威脅對方行動。亞歷山大·喬治(Alexander,L.George)進一步補充發展處托馬斯·謝林(Thomas,C.Schelling)“強制”的下游概念“威逼”,首次提出強制外交概念。亞歷山大·喬治(Alexander,L.George,1991)將強制外交定義為:為了說服外交相對國家取消已經開始的侵略行為或保持現狀,停止進行武力威脅或增強軍事力量。順應敵國要求,尋找可以接受的妥協方式,合理說服、綏靖和通過強制威脅稱為靈活性外交的防御戰略。為說服讓敵國不抵抗地放棄而采用的攻勢強制威脅稱為訛詐策略(Blackmail Strategy)。威逼是依賴強制,多指軍事的威脅,但強制外交在方法上具有屬于比妥協和合理說服以及采取綏靖政策等更靈活的外交,兩者存在差異。因此,強制外交不同于傳統的軍事戰略,它在政治、外交、軍事、經濟等所有領域上發揮多種作用,強制外交因此被稱為恩威并用的雙軌外交戰略。

如表2,托馬斯·謝林(Thomas,C.Schelling)認為,為了保證強制性,傳遞的威脅必須具備足夠的能力,使傳遞的威脅不被認為是恐嚇,從而具有可信度。還需要讓對方國家認為,目前的順應不會導致未來更多的順應要求,只有避免矛盾狀況被看作是零和博弈,強制外交才會成功。亞歷山大·喬治(Alexander,L.George)提出八項強制外交成功要點的同時,特別強調其中動機不對稱和誘因措施、造成緊迫感、對非順應時擴戰的恐懼、解決的條件這四個要點。此外,雅各布森還完善了威逼和強制外交的成功因素,提出了四項理想的政策方向。金烈洙(Kim,Yeolsu,2010)在遏制的條件上考慮強制的特性,增加了強制造成的緊迫感。