營商環境協同治理的結構要素、運行機理與實現機制研究

[摘 要] 在全面深化改革的背景下,改革的系統性、整體性和協同性不斷被強調。營商環境建設是一項系統化的改革工程,其持續優化的客觀要求和復雜、共生屬性,需要多元主體的協同共治。結構要素是營商環境協同治理的功能載體,主要包括目標和利益整合、權益分配、功能耦合、溝通交流四個核心部分;運行機理是從動態維度勾勒出營商環境協同治理的前提條件、運作模式和發展脈絡,從而有效體察多元行動主體從獨立分裂到協同耦合的演進規律;實現機制是理論模型轉向實踐操作的關鍵制度保障,主要從科學理念引領機制、激勵和約束機制、角色認知機制和信息公開共享機制四個維度構建。

[關鍵詞] 營商環境;協同治理;結構要素;運行機理;實現機制

[中圖分類號] F279.2;D035 [文獻標識碼]A ?[文章編號]1673-0461(2019)12-0013-09

一、研究背景與問題提出

營商環境建設是經濟高質量發展的重要基礎。黨的十八大以來,黨中央與國務院在推動全面深化改革和創新體制機制中多次論及優化營商環境的重要性,黨的十八屆五中全會明確提出了營商環境建設的法治化、國際化和便利化目標。習近平總書記在考察東北老工業基地等不同場合多次強調營商環境的重要性,李克強總理更是在全國深化“放管服”改革電視電話會議上作出了“營商環境就是生產力”的重要論斷。在這樣的背景下,從中央到地方各級政府都積極推動營商環境建設工作。但當前營商環境建設的實踐過程中,主要是政府單一主體的積極推動,政府外的其他治理主體,如企業為主的市場主體、商會等社會組織及公眾在營商環境建設中的作用發揮不足。僅就政府主體內部而言,在優化營商環境的過程中,各級政府、政府各部門之間的法規和文件之間還存在沖突,執法標準不一致等問題,在短期政績和地方政府間競爭的驅動下,營商環境建設極易走向“專斷化”“碎片化”“地區割裂”等趨勢,不利于提升營商環境的“用戶體驗”,不利于營商環境法治化、國際化、便利化的目標實現,也不利于提高我國整體營商環境水平。從國家治理現代化高度審視,營商環境持續優化需要協同治理。

從營商環境的基本屬性來看,營商環境是面向特定區域內所有企業的公共環境,不能被特定企業所占有,排除特定企業或存在技術困難,或導致效率損失,或違反相關法律或倫理,具有較高的代價。同時,一些企業享有并受益于營商環境并不會影響另一些企業的享有與受益,即兼具非排他性與非競爭性。[1]因此,營商環境具有公共屬性,是公共治理的結果體現。推進營商環境建設是一項復雜的系統工程,涉及到政治、經濟、社會、文化等各個領域的多元要素,關乎參與其中的各個主體。從產生淵源來看,營商環境是隨著經濟社會發展,市場與政府、社會相互分化的結果,是隨著經濟社會不斷發展而衍生的社會總體環境的子環境,是一種需要由政府、市場、社會組織等多元主體共同營造和構建的制度環境。這樣一種多元主體營造和構建的制度環境,不僅包括生態環境、自然環境等天然要素,還包含政治要素、經濟要素、社會要素和文化要素等歷史與人文要素,這些數量龐大的要素之間存在較大的異質性。復雜多元的主體與復雜多元要素之間或二者各自內部存在相互依賴、相互聯系,且相互之間并非簡單線性互動,最終導致營商環境的功能也呈現復雜多樣性,使政治系統、經濟系統和社會系統之間產生耦合現象。良好的營商環境不僅促進企業發展有利于市場系統健康,還能帶來巨大的政治、社會正外部效應。例如,良好的營商環境吸引企業入駐,對政府治理能力與治理體系的現代化改革起到倒逼作用;同時,企業入駐也會提高一個地區的就業率,提升當地居民的生活水平,促進社會穩定等。由此,可以將營商環境視為一種多元的、復雜的公共治理的結果呈現,其有效建設與優化責任絕非單一治理主體——即便是功能強大的政府——能夠承擔,尤其是隨著經濟社會發展的高度分化,除了政府與企業等市場主體,各種社會組織(如商會、行業協會等)也成為影響營商環境優劣的重要主體。這樣一種主體多元、要素異質、功能復雜交叉的特殊公共產品供給,是一項系統化的復雜工程,需要多元主體的協同治理。

隨著營商環境建設的實踐發展,有關營商環境的學理研究也逐漸增加。從營商環境治理主體視角去審視現有研究,當前研究多集中于探究政府這一營商環境治理主體在營商環境建設中的作用。表現在:一是對當前我國營商環境存在問題的原因分析中,大部分的歸因分析指向政府,如張威提出政府的政策缺乏穩定性和連續性,透明度不足,執行不一致,政府與市場及各部門之間的關系尚未理順等問題是導致營商環境不佳的主要原因;[2]婁成武等人從治理理論視角提出政府營商環境建設意識偏差、合作理念不強、治理的制度化手段尚未形成、評估重量不重質等問題直接影響著營商環境治理效能;[3]王曉玲則認為政府優化營商環境的持續性不強是營商環境無法持續改善的重要原因。[4]二是在對當前我國營商環境優化策略研究中,大多數研究將優化策略實施主體指向政府,如張波對比中國與其他國家企業營商環境指數差距后,提出行政改革與司法改革同步的治理思路;[5]史長寬、梁會君通過對我國三個省級橫截面數據分析,提出優化中西部貿易環境、提高政府辦事效率等策略;[6]魏淑艷、孫峰則基于對東北地區營商環境評估,提出政府應調整工作思路、調動激活可利用資源、擴大和培育技術市場、鼓勵技術配套和創新、破除體制機制障礙等治理策略。[7]國外文獻中,對營商環境建設主體的分析也集中于政府作用。如邁利·維斯納·揚科維奇(Mili V J,etc.)等人分析了塞爾維亞地方政府的職能部門——社會經濟委員會及其他與經濟發展、營商環境相關的部門對提升營商環境的作用,并提出了“創造有利的營商環境是地方政府重要的職能”的論點;[8]尤努斯·奧斯曼·莫霍(Yunus O M,etc.)等人分析了地方政府工作創新對創造有利的營商環境的影響,認為地方政府被授權計劃、發展和管制一定區域內的商業活動,這決定了地方政府在營造商業增長與繁榮環境中扮演重要角色;[9]科夫·博然和內里·布拉達奇亞(kof B and Bradaschia N)認為,國家和地方政府在創建有利營商環境中克服某些具體問題的制度能力是影響商業活動的重要因素之一。[10]除了上述側重分析政府主體在營商環境建設中作用的研究,也有少數研究提到或側重分析了政府外其他治理主體在營商環境建設中的作用,如洪海提出,在營商環境建設中,政府積極主動,但是電力、銀行等特定行業反應滯后或消極應對導致營商環境建設整體乏力。[11]李新寶在研究中著重分析了行業協會和異地商會通過發揮其聯結政府與企業的紐帶作用,促進營商環境優化的中介作用。[12]西蒙·懷特(Simon White)則在其研究報告中詳細分析了非盈利組織對地方營商環境改革的重要支持作用。[13]

由上述文獻梳理可知,國內外學者對營商環境建設進行了豐富的探索,為當前營商環境建設的理論和實踐奠定了基礎,也為本研究提供了豐富的思想材料。但當前的研究還存在一些不足之處:①側重于對營商環境建設中政府主體的作用分析,對其他治理主體如何有效參與到營商環境建設中的研究比較匱乏。②為數不多的關于政府外其他治理主體參與營商環境建設的研究中,卻集中于探討單一治理主體(非政府組織、企業、公眾等)作用,缺乏對多主體協同參與營商環境建設的系統、專門研究。

當前,關于營商環境建設需要多主體參與已經基本達成共識,立足于中國具體營商環境建設現狀和特殊制度背景,對營商環境協同治理的理論構建及實現機制研究迫在眉睫。

二、營商環境協同治理模式的結構要素

營商環境協同治理本質上是對營商環境治理中多元主體關系及互動的探究,布迪厄(Pierre Bourdieu)曾提出:“互動的本質不在其自身,而在于將其圍繞起來的結構。”[14]營商環境協同治理的結構要素不僅清晰界定了治理主體與周圍環境的關系邊界和發揮作用的有效空間,也是營商環境協同治理得以運行的功能載體。基于營商環境建設的場域特征與協同治理理論的核心要義,本研究認為營商環境協同治理的核心結構要素包括目標和利益整合、權益配置、功能耦合、信息交流四個有機組成部分。

(一)目標和利益整合

如前文所述,協同治理的根本是協調不同治理主體之間的關系。在營商環境協同治理中,參與主體具有雙重身份屬性:一是作為獨立組織,具有自身的目標與利益訴求,二是作為協同參與者,需要按照集體約定的行事規則,與其他治理主體共同行動,達成共同的目標與利益訴求。治理主體的雙重身份屬性極易引起個體利益和集體利益的沖突,這與營商環境協同治理的初衷是發揮“1+1>2”的協同效應是相悖的,也因此,在營商環境協同治理中,目標和利益整合是首要且重要的結構要素。

1.目標整合

營商環境建設的根本目標是營造公平競爭、方便快捷的政務、市場等制度環境,促進民營企業,尤其是中小民營企業的健康發展,提升市場活力,最終實現經濟的高質量發展。從根本目標層面而言,政府、市場主體、社會主體具有目標一致性,但根本目標一致性并不意味著在實現這一根本目標之前的階段目標具有一致性,而階段性目標的不一致直接導致不同行動主體在一定時期內對待營商環境建設的價值取向和行動方向的不一致,這就需要通過目標整合減少因不同主體階段目標不一致而產生的協同摩擦,提高協同效用。目標整合需要在營商環境協同治理運行過程中,通過溝通、關聯與協調的方式,將政府內部不同部門、政府與其他治理主體的不同目標進行整理與集合,最大限度減少或消除由于階段性目標不同而產生的摩擦、沖突和對抗現象,使政府內部各個部門之間、政府與其他治理主體之間的目標通過融合而趨于一致,最終實現營商環境建設的效用最大化。

2.利益整合

營商環境協同治理過程中,政府、企業、社會組織等不同的治理主體具有不同的利益取向,甚至政府組織內部各個部門之間的利益取向也存在分歧。各個治理主體作為獨立的行動者,都具有為自身利益考慮而做出的有利于自身利益的行為選擇。“在商言商”是企業為主導的市場主體的價值取向,這一價值取向也決定了獲取利潤是其主要行動準則。政府作為公共利益的代言人,盡管優化營商環境的戰略目標相同,但具體到不同政府層級、不同部門、不同人員在不同的階段卻可能存在分歧,甚至對抗。社會組織具有非營利性、獨立性和草根性,但為了組織生存和發展,可能會過度依賴政府而出現“泛行政化”趨向。而上述這些不同的利益價值導向也是導致在營商環境建設整體目標實現之前不同階段、不同范圍和層次的政府內部各部門之間、政府與其他治理主體之間行動思想和功能不協調的根源。利益整合即是為了解決在實現根本目標之前的行動、思想和功能的不協調,在各治理主體協同關系的基礎上,以實現公平、公正、效率的營商環境為共同的利益導向,采用互動、關聯等方式,將不同治理主體的利益訴求進行有效銜接,并提煉、整合出具有共同性的利益訴求,使營商環境協同治理模式能夠在共同的利益集合內做出符合根本目標的正確利益取向選擇。

通過目標和利益整合,達成營商環境協同治理的行動整合,這是營商環境協同治理的首要結構要素。也只有達成有效的目標和利益整合,才能為營商環境協同治理實施奠定持久動力基礎。

(二)權益配置

權益配置是營商環境協同治理中不同治理主體享有的權力與利益分配過程,是營商環境協同治理模式的重要結構要素之一。從一定程度上而言,協同治理是多元治理主體的集體行動,而在多元主體集體行動過程中,只有把握好權力與利益關系,合理配置權力與利益的歸屬,才能實現多元主體集體行動的協同效用。

1.權力分配

在我國營商環境建設現階段,政府是權力主導,市場主體、社會主體則居于次要地位。究其原因,一方面,這是深受建國以來我國全能政府的歷史影響而形成。盡管改革開放以來,政府職能不斷轉變,政社關系、政市關系不斷調整,然而由于發展階段的限制,當前政府仍然是無可替代的公共治理的核心主體,這也是其他治理主體在公共治理行動中受到政府行政干預的原因。例如,一些社會組織對政府的依賴性導致其具有濃重的行政色彩,社會組織的治理能力并未得到充分重視和發揮。另一方面,當前的營商環境建設關鍵在于政府自身改革,政府責任首當其沖。依據權責對應原則,政府享有的營商環境建設權力也較大。整體而言,在營商環境協同治理中,政府擁有主導性權力,通過制定公共政策,調動人力、物力、財力資源發揮政府在營商環境建設中的主導作用,同時也基于自身的權威性,調動、規范和協調其他參與主體。市場主體作為營商環境的重要受益主體,具有表達權和參與權。社會組織則基于自身的草根性、非營利性和靈活性,享有依法參與權和監督權。

2.利益分配

利益分配是指在營商環境治理過程中,明確政府與其他治理主體的利益所得,將營商環境協同治理所獲取的收益按照一定的標準,分配并使之歸屬于政府或其他治理主體。正如馬克思、恩格斯所言:“人們奮斗所爭取的一切,都同他們的利益有關。”[15]盡管營商環境協同治理從根本上而言,對各方都有利,但在治理過程中需要付出成本,付出的成本是否能夠得到相應的回報直接決定著治理主體的努力程度。可以說,利益分配是營商環境協同治理持續運作的內在激勵因素,明確利益歸屬,可以使治理主體對協同合作具有清晰的期望值,有助于推進治理主體積極參與營商環境建設的熱情,推動營商環境協同治理的持續和良性運作。

(三)功能耦合

功能耦合是基于政府、市場、社會組織功能的差異性與互補性而形成的一種依賴性協作,從而整合不同治理主體單獨占有的稀缺資源。[16]功能耦合承接營商環境協同治理的目標與利益整合、權益分配與信息溝通,既是目標與利益整合、權益分配的延續,也是信息溝通的前提與基礎,是營商環境協同治理中最為核心的結構要素。

政府、企業、社會組織是不同性質的組織,具有不同的制度邏輯,也因此擁有不同作用于社會的功能與方式。如政府具有公共性,其主要職能是向社會和公眾提供公共服務和公共物品,從而增進社會福祉。具體到營商環境建設,政府的職能作用主要有:第一,為市場提供制度基礎。合理、有效的制度框架是市場經濟發展的必要條件,而具有非競爭性與非排他性的制度本身即為一種公共物品,只能由政府來供給。第二,進行有效的資源配置。政府因其自身的強制性、權威性而具有強大的資源調配能力,能夠根據營商環境發展需求,制定和實施公共政策,實現對營商環境建設人力、物力、財力的有效配置。以企業為核心的市場主體,擁有追求利潤的價值導向,其主要功能是向社會提供可以交易的私人物品,從而豐富人們的物質和服務選擇。盡管“在商言商”是市場主體的根本行為邏輯,但由于企業是置身于特定的經濟、政治、文化和社會環境中,企業的優良運作離不開環繞自身的大環境。所以,企業除了追求利潤之外,還需要承擔一定的社會責任,這種社會責任除了提供就業、改善社區環境等基本責任,還有推動政府治理變革,積極影響制度公正、公平等。具體到營商環境建設,企業除了自身應該堅持公平競爭的規則,力避灰色交易、潛規則等違法行為,還應該勇于表達意見,積極推進本地區乃至全國的營商環境改革。社會組織由于活躍于社會各個領域,具有較高的靈活性,其草根性也使其可以更加深入社會底層,利用其社會資本的優勢,充分了解營商環境現狀和問題,并作為企業和政府的紐帶,傳輸信息。

由上所述,營商環境建設中的三種核心組織具有不同的功能及功能優勢,這些功能的差異性同時也構成了其職能的互補性,為其建立共同行動,促進營商環境建設這項復雜系統工程提供了可能。

(四)信息溝通

營商環境協同治理建立在相互信任的基礎上,有效的信息溝通,有助于減少或消除不同治理主體因信息不對稱而出現的機會主義現象,也是增強各治理主體安全感、確定感和信任感的必要保證。

營商環境協同治理過程兼具協作性、協商性與互補性,這也決定了營商環境協同治理運作過程對豐富、高效、協同的信息資源的強烈需求,同時,信息溝通也是保障目標和利益整合、權益配置和功能耦合得以實現的關鍵要素。具體而言,信息溝通在營商環境協同治理中的主要作用有:①作為維系不同治理主體協同關系的紐帶,聯動協同關系。不同治理主體通過“輸出-接收-輸出”循環鏈條實現信息流動,潤滑不同治理主體的協同關系。②保障不同治理主體的行動協調一致。功能耦合使營商環境協同治理像齒輪咬合一樣運行,若出現單一主體行動不協調會影響整體運行進程。信息資源作為一種戰略資源,具有稀缺性、時效性等特征,只有通過有效的信息溝通,促進信息資源能夠在不同治理主體之間循環流動,實現信息共享,才能減少不同治理主體間的摩擦阻力和資源消耗,最終實現不同治理主體行動協調一致。

三、營商環境協同治理的運行機理

結構要素是從靜態維度呈現營商環境協同治理主體發揮作用的有效空間及協同治理行動者在該空間中所處位置及相互間的關系,從而有效界定不同行動主體的角色與功能。運行機理則是從動態維度勾勒出營商環境協同治理的不同行動主體從封閉分散到整合協同的演進脈絡。

(一)營商環境協同治理的運行條件

運行條件是指營商環境協同治理得以順利啟動的前提條件,主要包括政策條件和信任條件兩個核心內容。

1.政策條件

營商環境協同治理的政策條件是指影響營商環境協同治理有效運作的現實政策因素。在營商環境建設實踐中,政府是影響營商環境優劣的關鍵因素,也因此,政府改革是營商環境改革的核心內容。政府作為營商環境建設的主導力量,是否制定了相關政策激勵和引導政府內部各部門、地區之間及不同層級政府之間的協同合作直接影響著政府主體內部的協同合作。同時,政府主體是否通過政策安排下放營商環境改革權限直接決定著其他治理主體的參與可能性、參與渠道及參與程度。例如,營商環境評估中引入第三方機構之所以在地方層面如火如荼開展,很大程度上是因為國務院明確提出了鼓勵在營商環境建設中引入第三方評估工具。

概述之,營商環境協同治理運行過程的政策條件主要表現在支持、引導以及助推政府內部主體之間、政府與其他治理主體的政策支持。首先是政府通過出臺支持和引導政策,鼓勵政府內部主體之間以及政府與其他治理主體之間在營商環境建設中的協同合作,增強各參與主體的協同信心,激發各參與主體的協同活力;其次是政府通過對協同治理的運作提供監管政策,為建立合法合規的多主體協同關系奠定基礎,確保營商環境協同治理能夠在制度化、合法化框架內持久順利運行。

2.信任條件

協同治理是以互信互利為基礎的關系形態,信任是營商環境協同行為成功產生的重要前提條件。也因此,很多研究在探討組織內部及跨組織協同時都會將信任作為一個重要關注點。有學者直言不諱的提出,在協同治理的實踐中,“不同治理主體之間存在信任只是美好設想,懷疑或猜忌才是行為選擇中的常態”。[17]也有研究指出治理主體之間的交往歷史會影響當下的信任關系構建。有過良好合作歷史背景要比有過對立沖突歷史背景的治理主體間更容易建立相互信任的協同關系。[18]諸多研究也提到了信任條件的重要性,提出協同主體之間的相互信任關系可以減少不同治理主體之間合作的“交易成本”,減少協同治理的間接損耗,最終達到“1+1>2”的協同優勢;反之,則走形為“1+1<2”的協同劣勢,加大協同治理的成本,甚至導致協同治理難以運行。

盡管信任條件如此重要,現實實踐中,由于各個協同主體之間對權力和利益的追逐、信任所帶來的風險成本以及信任建立所需要的時間成本等均給信任條件的建立帶來了挑戰。具體到我國的營商環境建設實踐,政企關系經歷了多重歷史轉折,其中兼具合作信任與對立質疑的行為關系,因此,營商環境協同治理的順利開展必須首先處理好政商關系問題,雙方最大限度取得彼此的信任。

(二)營商環境協同治理的運作模式

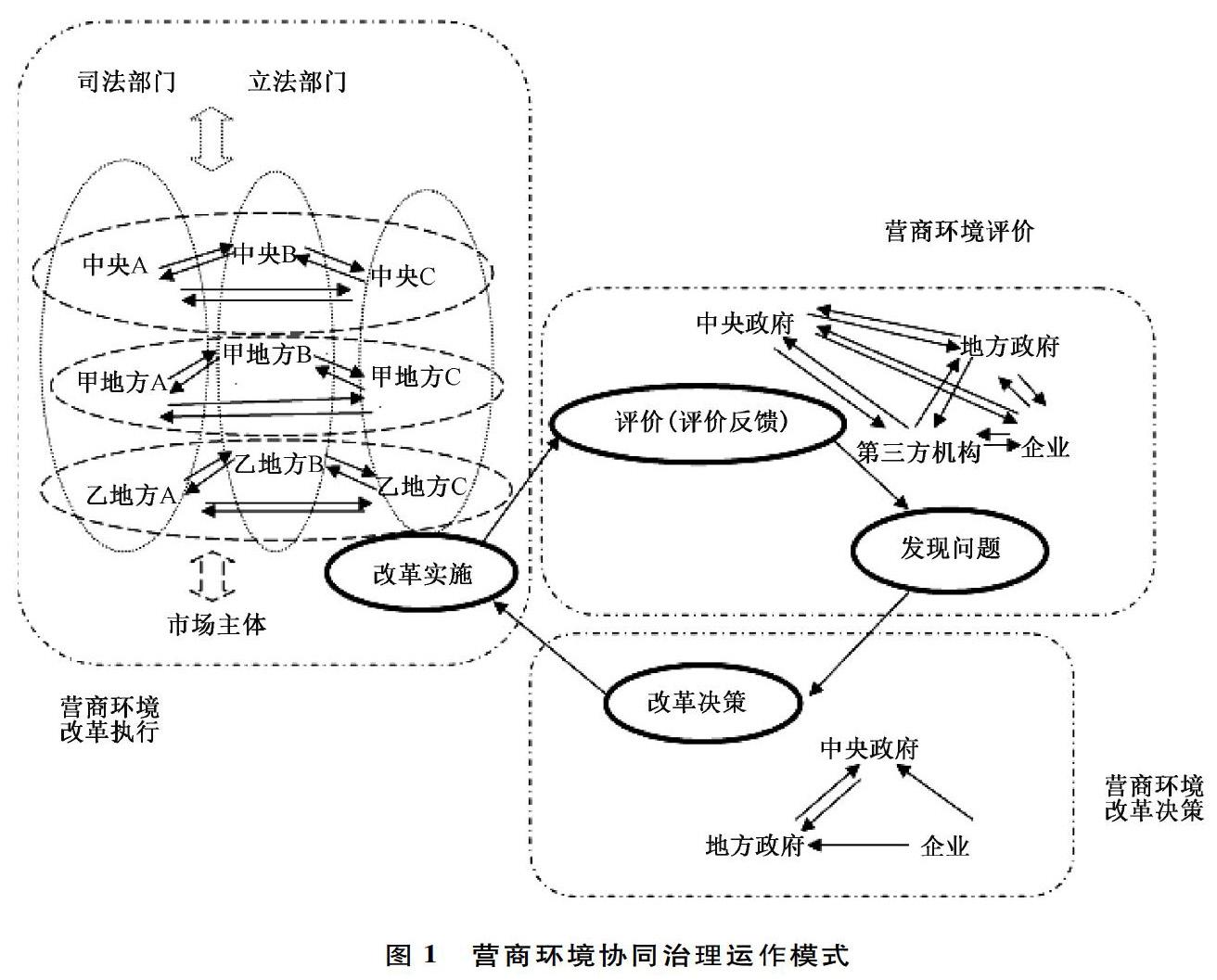

運行模式是為實現營商環境協同治理效用,反映了各參與主體在協同關系中的基本樣式及互動模式。基于營商環境“評價→發現問題→改革決策→改革實施→評價反饋”循環治理流程和協同治理的基本特性,可以將營商環境協同治理分為評價協同、改革決策協同和改革執行協同三種運作模式。

1.營商環境評價協同

營商環境評價是營商環境建設的起點,開展營商環境評價,有助于衡量“放管服”改革、優化營商環境成效,檢驗各地營商環境是否有所優化、企業與群眾辦事是否更加便捷、發展環境是否改善,并通過這些檢驗發現存在的問題,為進一步的改革決策提供問題導向。在營商環境評價協同中,行動者包括各級政府、企業、社會組織等治理主體。其中,中央政府的主要職責是頂層設計與戰略部署,并出臺相應的營商環境評價政策框架,地方政府則根據本地區情況具體落實營商環境評價工作。企業為主的市場主體,作為營商環境建設的最直接利益獲得者,在營商環境評價中的角色主要是積極參與到評價中并真實表達利益訴求和服務感受。同時,由于營商環境涉及利益糾葛和褒貶抑揚,真實可靠的評價需要引入相對獨立的第三方機構,第三方機構可以是高等院校、社會組織或咨詢機構,第三方評估機構所具有的專業性、獨立性和權威性為營商環境評估奠定了基礎。可以看出,營商環境評價協同中既有政府內上下級的組織內協同,也有政府與企業、社會組織的跨組織協同。

2.營商環境改革決策協同

營商環境改革決策過程包含了中央和地方政府各職能部門對營商環境存在問題的尋根溯源,探討和查找問題的關鍵解決點,也包含政府主體與企業為主的市場主體之間的互動溝通。不同于評價過程中第三方評價機構以獨立、專業身份獲取真實數據和客觀分析結果為目的與市場主體的互動溝通,改革決策協同過程中,政府主體與市場主體的溝通是以解決問題和制定改革政策為目的的協商溝通,希望從市場主體中獲取對問題解決的參考意見,為更加科學的決策提供服務對象利益訴求的素材。同時,政府也會充分與高校智庫、科研院所等第三方專業機構進行交流,試圖為更加科學的決策提供科學的理論支撐和嚴謹論證。基于中央政府與地方政府及各層級政府對存在問題的探討,以及政府主體與市場主體、專業機構之間的互動溝通,并根據營商環境存在的痛點、堵點做出改革決策。

3.營商環境改革執行協同

無論是營商環境評價還是營商環境改革決策都是為營商環境改革執行做準備。在營商環境的改革執行中,協同關系十分活躍。橫向上,政府組織內部跨部門協同包括中央政府各個部門間的協同、地方政府各個部門之間的協同、行政部門與立法和司法部門的協同,跨組織協同包括政府與社會組織,政府與市場主體、社會主體與市場主體以及三者之間的協同;縱向上,中央政府與地方政府的整體協同,中央政府職能部門與地方政府職能部門的“條條”協同。

營商環境協同治理運作模式如圖1所示。

(三)營商環境協同治理的運行程序

運行程序是營商環境協同治理的一般步驟,是將營商環境協同治理結構要素和運行模式具化為操作步驟的過程。關于協同治理的運行步驟,前人研究做了較多探索,如薩斯坎德(Susskind L)和克魯克山克(Cruikshank J)提出了預協商、協商和實施三階段論;[19]格雷(Gray B)提出了問題設定、方向設定和實施執行三個步驟的協同過程;[20]埃德倫博斯(Edelenbos)確認了準備、政策發展和決策三個階段;[21]林(Ring P S)、萬德文(Van de Ven A H)則構建了談判、承諾和執行三個循環往復的階段模型。[22]基于前人研究成果和營商環境協同治理的場域特征,本研究認為營商環境協同治理包括啟動、實施和評估三個核心程序。

1.啟動階段

啟動階段是為營商環境協同治理實施順利開展的準備階段,這一階段整合不同治理主體的目標與利益,通過溝通、談判和協商等途徑確認各個治理主體的權益分配,并確定協同治理方案規劃,最終達成協同共識。

政府積極推動是營商環境協同治理啟動的關鍵因素,也是目標和利益整合、權益分配、協同方案規劃的核心驅動力量。基于當前我國營商環境改革的核心內容是政府的“放管服”改革及我國“強政府-弱社會”的制度情境,政府主體是否愿意將權力下放給其他治理主體,是否動用公共資源支持協同治理成為營商環境協同治理順利啟動的關鍵。有研究指出政府一般在面臨下述幾種情況時會采納協同策略:一是通過協同治理提升政策產出質量;二是通過協同治理增強公共部門的合法性;三是通過協同治理突破治理的地理邊界;四是通過協同治理達到規模經濟效應;五是協同治理突破層級限制;六是通過協同治理以增強議題多樣性。[23]當前的國內外嚴峻形勢,促使我國政府將優化營商環境,促進經濟高質量發展上升至前所未有的戰略高度,而營商環境的復雜、共生屬性以及政府單一主體治理營商環境的弊端等都與上述政府積極發起和支持協同治理的誘因相契合。同時,其他治理主體與政府之間以及其他治理主體之間的合作歷史及相互之間的資源依賴程度等也構成了營商環境協同治理的初始驅動。[24]

在政府積極推動和主導、其他治理主體共同參與到目標與利益整合、權力與利益分配以及協同方案規劃的過程中,通過反復的溝通、談判與協商等途徑確定不同治理主體之間的信任承諾、資源貢獻和風險分擔等關鍵問題,實現目標與利益整合、權益劃分,確定營商環境協同治理方案規劃,形成協同共識。

2.實施階段

實施階段是指營商環境協同治理主體在啟動階段設定的協同方案下,按照預設角色定位,協同開展營商環境評價、營商環境改革決策和營商環境改革執行的過程。本質上是不同治理主體在預設的框架內整合各自的目標與利益訴求,實現合理的權益分配,達成有效的功能耦合和信息溝通,并最終實現營商環境治理協同增效的過程。

有學者提出:“協同并不意味著每一主體都必須接受最佳方案,只意味著一旦做出決定,各個治理主體必須愿意去支持這個決定。”[25]營商環境協同治理的實施階段,各個治理主體依據啟動階段設定好的角色定位開展協同行動以減少不確定性,通過不同主體間的有效互動以增進角色間的理解與認同。在營商環境評價協同、改革決策協同和改革執行協同的具體運作模式中,要充分認識并預估協同行動的復雜性與艱巨性。由于每個治理主體都具有不同組織依托,不同治理主體實現跨組織的協同并非像單一組織那樣具有層級性、標準化和程序化的權威協調機制,而是基于相互信任和資源依賴而形成的非正式協調機制,這種協調機制依賴于信息的充分交流與共享,才能達到多元主體的協同共治,實現營商環境治理的協同增效。

3.評估階段

評估階段是對營商環境協同治理實施狀況的整體效果評估,通過評估找出問題,并為協同治理進一步開展提供借鑒,主要包括過程評估與結果評估兩個部分。

過程評估主要是針對營商環境協同治理方案實施過程進行的評估,檢測營商環境協同治理實施過程是否按照預定規劃開展、遇到特殊情況是否靈活機動的調整執行策略等。過程評估在某種程度上類似于協同治理過程的監督與管理,通過自律或他律的途徑約束多元治理主體的行動,確保協同治理過程中的偏差和失誤能夠得到及時糾正。結果評估則是對營商環境協同治理方案實施的效果進行評估,將實施效果與預期效果進行對比分析,通過對比,評估現實結果是否符合預期結果要求,若不符合,則需要分析不符合的關鍵點位及成因,并反饋至營商環境啟動和實施階段,依據成因在啟動階段和實施階段進行行動策略調整和優化。

綜上所述,營商環境協同治理的運行程序包括啟動、實施和評估三階段,然而,這三個階段在實施過程中并非是涇渭分明,很多時候是交叉同時開展。同時,還需要注意的是,這三個階段是一種循環往復的過程,每一階段內的主要內容和實施路徑也依據不同的制度環境變化而不斷調整。具體如圖2所示。

四、營商環境協同治理的實現機制

實現機制是營商環境協同治理理論模式轉向實踐操作的關鍵制度保障,主要從科學理念引領機制、激勵和法律約束機制、角色認知機制和信息公開與共享機制四個維度構建。

(一)科學理念引領機制

“行動總是受觀念的引領,它將預先考慮好的事務付諸實施。”[26]營商環境協同治理的有效實施需要理念引領機制來引導政府、市場主體、社會主體等多元治理主體樹立科學的協同觀念。

科學的協同理念首先要以摒棄全能政府理念為基礎,在全能政府理念的引導下,政府過多地干預市場與社會,做了諸多本可以交與市場與政府的事務。一方面,造成了政府主體不愿放權也不舍放權的局面;另一方面,也嚴重壓縮了市場主體和社會主體發揮治理功能的空間。在舍棄全能政府理念的基礎上,確立科學的協同治理理念,這一理念包含以下兩方面的精神內核:一是“多元”,二是“善治”。“多元”強調在摒棄傳統單一主體治理模式的基礎上,重新調整并規范政府或市場的職責權限,通過政府主體、市場主體、社會主體和公眾等多元主體的共同參與提升公共治理的整體效能。而“善治”則強調通過多元主體參與公共治理,共同承擔責任,實現公共利益的最大化。[27]具體到營商環境建設,政府參與和主導的理由在于營商環境的公共性,其他主體共同參與的理由除了營商環境的公共性,還源于營商環境建設的復雜性和共生性,政府單一目標與價值追求而開展的主動的、平等伙伴合作關系。在治理過程中遇到意見分歧、行動沖突等協同困境時,各個治理主體,尤其是政府治理主體不應該“以大欺小、以強欺弱”,而應該本著協商合作的精神,通過談判等方式化解分歧,達成共識。

(二)激勵和法律約束機制

在營商環境協同治理初期,囿于利益整合偏差、信息不對稱以及營商環境公共性帶來的“搭便車”可能性,各個治理主體參與動力有限,構建參與主體的激勵機制很有必要。首先,作為營商環境建設主力和擁有公共政策制定權的政府應該從頂層設計層面為市場主體、社會主體參與營商環境建設提供法律和政策保障,減少其他治理主體參與營商環境建設的后顧之憂。其次,需要建立共容利益以激勵參與主體。曼瑟爾·奧爾森(Mancur Lloyd Olson)認為,如果某一理性追求自身利益或某個擁有相當凝聚力和紀律的組織能夠獲得該社會所有產出增長額中相當大的部分,并且同時會因該社會產出的減少而遭受極大的損失,則該個人或組織在此社會中便擁有一種共容利益。共容利益以刺激、誘使或迫使個人或組織關心全社會產出的穩定增長。[28]構建以共容利益為基礎的激勵機制,是規避協同治理中“搭便車”或偏離合作策略的重要前提。最后,政府除了積極培育和鼓勵多元主體參與營商環境建設,還應當通過定向委托、購買服務等模式對承擔與替代政府部分職能的社會組織或專業咨詢企業給予補助或支付報酬,減少治理成本。

在構建參與激勵機制的同時也需要制定法律約束機制保障營商環境協同治理的順利開展。一方面,應該通過制度約束,以制度化形式明確協同治理主體的角色定位和具體職責。協同治理是一種網絡結構的治理模式,各治理主體間的關系構建不同于科層制中的職責法定,也不同于市場化的交易關系。這種關系可能會面臨“搭便車”、規避責任以及其他機會主義,需要制度約束加以規避,才能持久運行。另一方面,在當下營商環境建設主導力量是政府的背景下,協同治理在某種程度上也可視為政府放權于市場、歸權于社會的過程。政府需要依法設立相應的行為規范、準入門檻和行業標準,對承接政府放權和歸權的市場主體和社會主體進行考察。例如政府在委托特定社會組織或咨詢企業開展營商環境評價時,需要對承接營商環境評價的社會組織和咨詢企業進行資質考察,篩選能夠承擔該項職能的組織。

(三)角色認知機制

發揮好協同治理體系整體功能最大效能的前提是對各個參與治理的主體進行合理分工,根據治理主體所處的治理環節,選擇協同形式。這種做法的意義在于“依能賦責”,即根據不同治理主體所擁有的治理能力、資源賦予責任權限。角色認知機制要解決的是在營商環境協同治理中每一個主體“是什么”“不是什么”“應該做什么、能做什么、不能做什么”的角色認知問題。

在營商環境協同治理體系中,政府主體應該著重突出主導和保障責任。一方面,應加強組織變革、能力提升、法律監管等自身微觀角色職能;另一方面,由于政府本身在營商環境建設中的主導作用和其擁有強大的資源調動能力,應宏觀上推動并協調營商環境建設與優化的進程。權利意識是權利實現的重要前提,[29]市場主體作為營商環境建設與優化的最顯著受益主體,應該在營商環境協同治理中提高其參與的權利意識,在此基礎上,發揮好意愿表達的參與作用,同時,提高企業的法治意識、公共意識,積極主動推進自身建設,與其他主體共同維護營商環境的公平與公正。社會組織應該發揮其第三方專業性和獨立性的優勢,在營商環境評價中積極參與并促進營商環境評價的科學性和公正性。各類主體既要明確自身角色地位,分清本質職能,牢固樹立角色意識,又要加強和其他治理主體之間的交流溝通、對話互動,促成協同合作,始終遵循角色的規范,強化角色規范執行,自覺提升角色執行能力。

(四)信息公開與共享機制

信息溝通是營商環境協同治理的重要結構要素之一,為保障營商環境協同治理進程中有效的信息溝通,著力將營商環境協同治理中所需的信息及時、準確、公正地向各個治理主體及社會公開,最大限度降低信息擁有者的信息租金,需要健全信息公開和共享機制。

首先,完善營商環境建設信息公開法規體系建設。只有依托法律體系,營商環境建設信息公開與共享才能順利運行,包括依法界定營商環境建設中的信息公開詳細目錄,保證在不涉機密的情況下充分公開治理主體,尤其是政府主體所掌握的信息,形成信息公開的制度化標準。其次,利用“互聯網+營商環境建設”,構建營商環境建設大數據平臺,打破“信息孤島”,促成信息互聯互通。由于信息的稀缺性和戰略性,占有信息資源意味著占有先機,而營商環境協同治理想要達到各治理主體的協同效用最大化,必須打破不同治理主體之間的信息阻隔,實現信息的聯動聯通。在“互聯網+”時代,充分利用大數據的整合實現數據共享,實現營商環境建設信息“一網盡攬”,提高信息公開與共享效率。此外,政府主體亦可通過網絡在線訪談、圓桌座談等方式加強與其他治理主體的信息互動。

[參考文獻]

[1]郭燕芬,柏維春.營商環境建設中的政府責任:歷史邏輯、理論邏輯與實踐邏輯[J].重慶社會科學,2019(2):6-16.

[2]張威.我國營商環境存在的問題及優化建議[J].理論學刊,2017(5):60-72.

[3]婁成武,張國勇.治理視閾下的營商環境:內在邏輯與構建思路[J].遼寧大學學報(哲學社會科學版),2018,46(2):59-65,177.

[4]王曉玲.遼寧自貿試驗區營商環境評價與優化[J].東北財經大學學報,2018(4):90-97.

[5]張波.企業營商環境指標的國際比較及我國的對策[J].經濟縱橫,2006(10):62-65.

[6]史長寬,梁會君.營商環境省際差異與擴大進口——基于30個省級橫截面數據的經驗研究[J].山西財經大學學報,2013,35(5):12-23.

[7]魏淑艷,孫峰.東北地區投資營商環境評估與優化對策[J].長白學刊,2017(6):84-92.

[8]MILI VESNAJANKOVI JELENASTANKOVI, et al.The capacity of local governments to improve business environment: Evidence from Serbia[Z].Zbornik Radova Ekonomskog Fakultetau Rijeci: asopisza Ekonomsku Teorijui Praksu32.2,2014: 233-254.

[9]YUNUS O M, BUSTAMAN H A, RASHDI W F A W M. Conducive business environment: local government innovative workbehavior[J].Procediasocial and behavioral sciences, 2014, 129: 214-220.

[10]KOF B, BRADASCHIA N. Publicpublic partnerships: the role of slovenian local authorities in carrying out the joint tasks[J]. LexLocalisjournal of local selfgovernment, 2010, 8(4): 329-342.

[11]洪海.從世界銀行評價指標體系入手全面優化營商環境[J].中國市場監管研究,2018(3):72-74.

[12]李新寶.行業協會、異地商會在優化營商環境中應發揮好橋梁紐帶作用[J].遼寧經濟,2018(4):60-61.

[13]WHITE S. Beyond national business environment reform: a review of donor agency support for regional and local business environment reform[Z].2016.

[14]BOURDIEU P. The field of cultural production: essays on art and literature[M].Columbia University Press,1993:805-853.

[15]馬克思恩格斯全集:第1卷[M].北京:人民出版社,1956:82.

[16]蘇曦凌.廣西社會治理政社協同機制的理論模型與實證研究[M].北京:中國政法大學出版社,2017:61-62.

[17]鹿斌,金太軍.協同惰性:集體行動困境分析的新視角[J].社會科學研究,2015(4):72-78.

[18]ANSELL C, GASH A. Collaborative governance in theory and practice[J]. Journal of public administration research and theory, 2008, 18(4): 543-571.

[19]SUSSKIND L, CRUIKSHANK J. Breaking the impasse: consensual approaches toresolving public disputes[M]//Breaking the impasse: consensual approaches to resolving public disputes. Basic Books, 1987:95.

[20]GRAY B. Collaborating: finding common ground for multiparty problems[Z]. 1989.

[21]EDELENBOS J. Institutional implications of interactive governance: insights from Dutch practice[J]. Governance, 2005, 18(1):118.

[22]RING P S, VAN DE VEN A H. Developmental processes of cooperative interorganizational relationships[J]. Academy of management review, 1994, 19(1):90-118.

[23]SCOTT T A, THOMAS C W. Unpacking the collaborative toolbox: why and when do public managers choose collaborative governance strategies?[J]. Policy studies journal, 2017, 45(1):191-214.

[24]EMERSON K, NABATCHI T, BALOGH S. An integrative framework for collaborative governance[J]. Journal of public administration research and theory, 2012, 22(1):1-29.

[25]THOMSON A M, PERRY J L, MILLER T K. Conceptualizing and measuring collaboration[J]. Journal of public administration research and theory, 2007,19(1):23-56.

[26]張維迎.經濟學家應保持獨立精神[J].新商務周刊,2014(3).

[27]楊鏹龍,許利平,帥學明.論協同治理視閾下多元善治與正和博弈[J].前沿,2010(1):137-141.

[28][美]曼瑟爾·奧爾森.權力與繁榮[M].蘇長和,等,譯.上海:上海人民出版社,2005:4.

[29]張等文,陳佳.城鄉二元結構下農民的權利貧困及其救濟策略[J].東北師范大學學報(哲學社會科學版),2014(3):47-51.

Abstract: In the context of comprehensive reform deepening, the systematicness, the integrity and the synergy of the reform have been constantly emphasized. The business environment construction is a systematic reform project. Its objective requirements for continuous optimization and complex and symbiotic nature require the cooperation and cogovernance of multiple subjects. Structural elements are the functional carriers of the collaborative governance of the business environment, which mainly include four core parts: integration of objectives and interests; allocation of power and benefits; functional coupling and communication. The operating mechanism outlines the preconditions, the operation mode and the development context of collaborative governance of the business environment from the dynamic dimension, which enable people to examine the evolution law of multiple actors developing from independence and separation to cooperative coupling. The realization mechanism is the key institutional guarantee for the transformation from theoretical model to practical operation. The collaborative governance system is mainly constructed from four dimensions: the leading mechanism of scientific ideas, the incentive and restraint mechanism, the role cognition mechanism and the information disclosure and sharing mechanism.

Key words: business environment; collaborative governance; structural elements; operation mechanism; implementation mechanisms

(責任編輯:李 萌)