多層螺旋CT在外生性肝癌診斷中的應用

石 芳,凌志新,張 俊,黃淵全

1.常州市第七人民醫院放射科,江蘇 常州 213011;

2.常州市第一人民醫院放射科,江蘇 常州 213003

外生性肝癌是原發性肝癌的一種特殊類型,臨床較少見。其肝內病灶不明顯,腫瘤主要向肝外生長、增殖,臨床上易誤診。本研究收集常州市第七人民醫院和常州市第一人民醫院2002年11月—2016年12月診治的26例外生性肝癌患者的臨床及多層螺旋CT(multislice spiral CT,MSCT)資料,進行回顧性分析,探討MSCT及多平面重建(multiplanar reformation,MPR)對外生性肝癌的診斷價值。

1 資料和方法

1.1 臨床資料

對26例經臨床和(或)病理確診的外生性肝癌患者的臨床及MSCT資料進行回顧性分析,其中男性18例,女性8例;年齡26~88歲,平均年齡57.5歲。上腹部脹痛不適10例,其中伴納差、返酸3例;消瘦、乏力5例。體檢發現腹部腫塊11例。乙型肝炎病毒表面抗原(hepatitis B virus surface antigen,HBsAg)(+)18例,甲胎蛋白(α-fetoprotein,AFP)<20 ng/mL 6例。肝功能分級Child A 23例,Child B 3例。所有患者均行MSCT平掃及增強掃描,其中12例同時行CT后處理重建成像。

1.2 檢查方法

CT掃描采用SIEMENS SOMATOM Volume Zoom 4和SOMATOM Sensation 16 MSCT機。前者掃描條件:管電壓120 kV,管電流120 mA,螺距1.25,探測器寬度2.5 mm×4.0 mm;后者掃描條件:管電壓120 kV,管電流150 mA,螺距1,探測器寬度1.5 mm×16.0 mm。兩者掃描層厚及層距均為5 mm或3 mm,矩陣512×512。掃描前30 min口服500~800 mL清水,以充盈胃及小腸。掃描范圍:橫膈至髂嵴水平。先行平掃,然后用美國Medrad雙筒高壓注射器經肘前靜脈注射非離子型對比劑(優維顯370 mgI/mL或碘海醇350 mgI/mL)行三期動態增強掃描,對比劑總量80~100 mL,注射速率2.5~3.0 mL/s,注射對比劑后分別于25~30、65~70、120 s進行動脈期、靜脈期、延遲期掃描。將部分患者掃描結束后重建層厚1 mm或2 mm的橫軸位圖像傳送至隨機自帶的工作站,常規行MPR成像,部分患者同時行CT血管造影。重建層厚為2~3 mm,層距為1~2 mm。

2 結 果

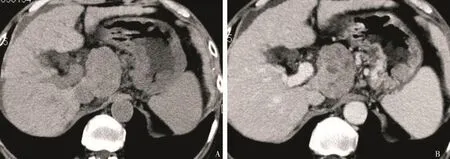

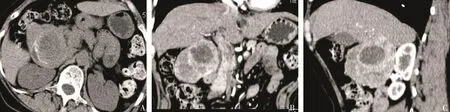

26例患者26個外生性肝癌病灶中,最大徑2.8~16.5 cm,平均6.7 cm。位于肝右葉14個,肝左葉9個,尾葉3個。位于肝臟面21個,肝膈面5個。5個與肝臟以蒂帶連接(4個位于肝右葉、1個位于尾葉),21個與鄰近肝葉分界不清但無明確瘤蒂(圖1),5個病灶可有明顯蒂結構(圖2~4)。CT平掃呈類圓形或不規則形與肝臟邊緣相連、向肝外生長的實質性腫塊,21個邊緣清楚,5個邊緣模糊。22個病灶內部見不規則斑點狀、裂隙狀及片狀更低密度壞死區(圖2~4),7個瘤內見斑片狀高密度出血影,3個瘤內見弧線狀高密度鈣化影(圖4)。4個密度均勻,其中2個為低密度、2個為等密度。增強掃描動脈期26個腫瘤明顯不均勻強化,瘤內可見明顯強化的條狀及斑點狀、迂曲增粗的不規則血管影,瘤內低密度壞死區無明顯強化(圖1~4)。門靜脈期及延遲期(實質期)腫瘤強化程度減退,延遲期25個病灶顯示為相對低密度,1個呈等密度改變,呈“快進快出”的特點。23個瘤灶增強后可見包膜。12例行MPR重建均顯示腫瘤與肝臟在解剖學上相連(圖4)。1例肝右葉內部見1個瘤灶。2例門靜脈右支內可見癌栓。2例伴有中度肝硬化,7例伴有輕度肝硬化。3例伴有少量腹腔積液。所有患者均未見淋巴結及遠處轉移征象。

圖 1 肝右葉外生性肝癌

圖 2 肝右下葉肝腎隱窩外生性肝癌

圖 3 肝尾葉外生性肝癌

圖 4 肝右葉外生性肝癌

3 討 論

外生性肝癌的腫瘤主要向肝外生長,肝實質較少累及或基本不累及,有寬蒂與肝臟相連或直接貼附于肝臟,屬于原發性肝癌的特殊類型,臨床比較少見,約占原發性肝癌的4.2%[1]。外生性肝癌的發生機制很復雜,至今不明。目前認為其來源于異位的肝組織、肝副葉、肝包膜下Glisson鞘內迷走的肝組織、肝硬化向外突出的肝組織和邊緣部肝癌的直接向外生長等[2-4]。

外生性肝癌作為原發性肝癌的一種特殊類型,目前尚無統一分類方法。按腫塊附著于肝臟的情況,通常將外生性肝癌分為兩型[5]:帶蒂型和無蒂型。前者多見于肝右葉,表現為瘤體通過蒂和肝臟連接并獲取營養,瘤體本身并不影響肝臟整體形態和完整性,瘤體與肝臟可有一定的界限或距離,常可侵犯周圍組織或器官。無蒂型也稱為突出型,多見于肝左葉,腫瘤主要向肝外突出,少部分仍位于肝內或病灶僅部分與肝緣相連。無蒂型外生性肝癌通過影像學診斷確定其來源較困難,容易誤診為周圍其他臟器(如胃、十二指腸、胰頭、腎上腺及腹膜后等)的腫瘤。本組5例為帶蒂型外生性肝癌,其中4例位于肝右葉,與文獻報道一致;但21例為無蒂型外生性肝癌,左葉9例,右葉10例,左右兩葉分布無明顯差別。陳明祥等[6]根據肝內有無腫瘤,將外生性肝癌分為單純型和混合型。本組單純型25例,混合型1例。吳海江等[7]以外生性肝癌的解剖學特點為基礎,將外生性肝癌分為膈面型、臟面型,再根據肝葉分為左葉膈面型、左葉臟面型、右葉膈面型、右葉臟面型及尾狀葉型。本組臟面型21例,膈面型僅5例。這種臨床分型明確,容易掌握,更有利于外生性肝癌的診斷、鑒別診斷和治療。

外生性肝癌的CT表現與常見原發性肝癌基本相同,即動脈期強化,門靜脈期及實質期腫瘤強化減退,呈“快進快出”的特點,病灶內常有因腫瘤壞死形成的不規則更低密度區。本組資料表明,外生性肝癌作為原發性肝癌的一種特殊類型,具有如下特點:多發生于肝右葉及肝臟的臟面;腫瘤體積較大,平均最大徑>5 cm;表面光滑,邊緣清楚,常有完整包膜;瘤體內壞死更常見;較少侵犯肝組織及鄰近器官,很少有門靜脈癌栓和遠處轉移;肝硬化常常不明顯或為輕度肝硬化;腹腔積液少見。文獻[5,8]報道,外生性肝癌由于沒有肝實質的保護,常有自發破裂出血的特點,出血量一般不大或表現為慢性出血。本組26.9%(7/26)患者觀察到瘤內出血征象,與文獻報道相似。本組有3例瘤內可見弧線狀鈣化,可能與腫瘤慢性出血后吸收不完全引起機化有關。

外生性肝癌具有明顯多分支供血的特點,以動脈供血為主,門靜脈不供血或少量供血[3]。依腫瘤部位不同,可有不同來源的血供,多數情況下由肝動脈參與供血。當CT血管造影顯示腫瘤供血動脈來自肝動脈時,可為診斷提供強有力的依據[9]。

外生性肝癌由于瘤體向肝外生長,出現臨床癥狀時腫瘤已很大,尤其是腫瘤直徑>10 cm且產生外壓癥狀時,要判斷其是否來源于肝臟比較困難。CT MPR圖像對提示腫瘤的肝臟來源及顯示腫瘤對周圍組織的推壓狀況有優勢。MPR是在MSCT掃描橫軸位圖像的基礎上,通過后處理重建獲得冠狀、矢狀及任意角度的二維圖像,可以多角度觀察和了解病變的形態及解剖關系。本研究12例行MPR處理,均顯示腫塊與局部肝緣關系密切,尤其有3例由于腫瘤過大瘤蒂很難顯示時,MPR很好地顯示了瘤蒂及界面,有助于判定其為肝臟來源腫瘤。

不同部位的外生性肝癌有不同的臨床表現。起源于肝臟膈面的外生性肝癌無論是左肝還是右肝,由于其生長在表面,出現臨床癥狀較早,容易被發現;而起源于肝臟臟面的外生性肝癌,腫瘤結節生長在空間相對較大的腹腔內,沒有牽拉肝包膜,沒有壓迫肝門附近的膽管,故疼痛、黃疸等癥狀不明顯,常常不易早期診斷,易與后腹膜腫瘤、腎上腺腫瘤及胃腸道腫瘤等混淆[10-11]。本組4例術前誤診為右腎上腺腫瘤,其中1例即使外科手術仍無法判定是腎上腺來源還是肝臟來源,最后通過病理學檢查才得以確診。1例誤診為右胸腔腫瘤。因此,外生性肝癌需與多種病變鑒別:對于發生于肝右后葉者,應與右腎上腺腫塊、腹膜后腫塊及右下胸腔腫塊等鑒別;發生于肝右前葉及左內葉者,應與膽囊癌相鑒別[12];發生于肝左外葉者,需與肝左葉變異、肝門部腫塊及胃腫塊等鑒別;發生于肝尾葉者,要與胰頭腫瘤及十二指腸腫塊等鑒別。要點在于肝癌的強化特點及腫塊與周圍結構的關系。實際工作中,要仔細分析腫瘤與肝臟及周圍組織的關系,結合病灶內部特征進行鑒別。MSCT增強掃描結合MPR等多種后處理重建技術及甲胎蛋白檢查對診斷和鑒別診斷有重要參考價值。