山區高速公路橋梁整體布設及施工對策

李海峰

(山西省公路局 呂梁分局,山西 呂梁 033000)

1 項目背景

山區地形條件十分復雜,地面高差變化較大,坡勢陡峭,受不穩定斜坡、特殊性巖土等地質情況影響。路線經過的地形類別有河谷、山間平原和山嶺區。沿線地形地貌多呈微丘和山嶺重丘交替出現的形態,構造也有剝蝕中山地貌區,構造侵蝕中山地貌、河谷漫灘地貌、沖洪積堆積平原地貌等。路線布設中彎橋和高墩大跨徑橋梁較多。因此,設計中需要綜合考慮橋梁布設墩臺形式,施工對策等。

2 橋梁平面布置及結構型式

山區橋型方案的擬定及細部構造的處理,應結合抗震,選擇抗震性能好的橋型結構。30 m、40 m T梁設置抗震擋塊,根據主梁與墩柱剛度關系選擇墩梁固結的結構形式,梁與擋塊之間以及梁與橋臺胸墻之間增加橡膠墊以緩和沖擊作用和限制梁的位移。選用的技術指標均應符合《公路工程技術標準》(JTG B01—2014)[1]、《公路工程基本建設項目設計文件編制辦法》和《公路路線設計規范》中的有關規定要求,并嚴格執行《工程建設標準強制性條文》(公路工程部分)的要求。

橋梁布設時聯長一般控制在120 m 左右,不大于150 m。橋下跨路時,根據所跨公路的等級及與橋墩間距離情況采用不同的橋墩防撞措施。

2.1 橋梁上部結構

橋梁上部構造主要采用30 m、40 m 預應力混凝土連續T梁,力求裝配化、標準化,以方便施工、縮短工期、降低工程造價。

位于平曲線段上的橋梁,沿測設中心線采用標準跨徑,徑向布置。采用調整現澆連續段長度或預制梁長的方式,來解決內、外弧差的問題。T梁梁長變化段應設置在中橫隔梁間,預制梁內預應力鋼束變化段應設置在跨中直線段內。墩頂現澆連續段鋼筋根據實際尺寸調整鋼筋長度。邊梁外懸臂長據路線平面數據放樣,按每5 m 一個控制點反映圓弧線變化。

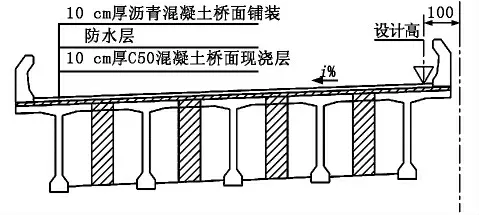

a)橋面鋪裝 上層為10 cm 厚的瀝青混凝土,下層為10 cm 現澆混凝土橋面板。

b)護欄 大中橋梁內外側擬均采用鋼筋混凝土墻式護欄和混凝土消能減速護欄(長大下坡路段橋梁)見圖1 和圖2。

圖1 預應力混凝土T梁跨中橫斷面圖

圖2 預應力混凝土T梁跨中橫斷面圖(長大下坡路段橋梁)

c)排水 對于跨越河流及等級公路橋梁,采用集中排水方式。

2.2 橋梁下部結構

a)橋墩形式根據墩柱高度分段采用不同的形式,原則上墩高小于等于40 m 采用圓形柱式墩;墩高大于40 m 采用變截面空心薄壁墩。橋梁基礎采用鉆孔灌注樁基礎或擴大基礎。

b)柱式墩高大于10 m 設置柱間系梁,以增加整體剛度。

c)一座橋梁墩柱高度相差較大時,可采用不同形式,但當某種形式數量較少時,可按照少數服從多數原則歸并、統一,盡可能減少樁柱類型,方便施工。

d)對于橫斷面較陡的橋梁,樁系梁設置在高樁頂面,盡量保證零開挖,便于施工,有利于水土保持。

e)經過城鎮密集區或跨國、省道時,重視橋墩景觀設計。

f)橋臺結合地質條件和填土高度,可選擇柱式臺、承臺分離式臺、肋板臺及U 臺等形式,橋臺高度控制在12 m 以內。設置原則如下:樁柱式橋臺一般應用于全挖方處,尤其是地勢陡峭的全挖方處;肋板臺一般應用于地勢較平坦,填土高度大于5 m 處;U臺一般應用于地質情況較好及臺后接擋墻處。

3 新技術、新工藝

a)由于位于山區的橋梁橋墩墩身較高,連續墩處T梁上部負彎矩鋼束張拉方案采用吊籃施工。

b)路線縱坡會影響橋臺處伸縮縫的設計寬度,因此橋梁設計時,背墻坡度應和路線縱坡保持一致。

c)挖方段落的橋梁,應在挖方部分設置挖方擋墻,確保橋后路基邊坡與挖方邊坡順接。

4 施工注意事項

橋梁施工時應注意以下幾點:

a)加強施工地質工作,貫徹動態設計原則。做到既安全合理,又經濟適用,施工時應考慮先后順序,并考慮與環境相協調,達到滿意的施工效果。

b)對于地面自然橫坡陡峭的路段,沿線出露地層古老,巖石強烈風化破碎,裂隙發育。施工便道、基礎開挖應注意支護,為防止垮塌危及墩臺基礎的安全,均進行必要的防護,施工開挖時應避免大規模爆坡、盡量減少對坡體的擾動。

c)位于平曲線段上的橋梁采用調整預制梁長的方式解決內、外弧差的問題;對于位于超高漸變段上的橋梁,預制T梁翼緣的橫坡取相鄰墩臺橫坡的平均值[2]。

d)橋梁架設根據實際情況采用落地龍門架吊裝或采用架橋機吊裝。使用架橋機時,架橋機在橋上行駛時必須使架橋機重量落在梁肋上,必須經過施工荷載驗算后方可使用。架梁順序應按先中梁、后邊梁。

e)預制梁架設后,橋墩處設支座的應加強橫向臨時支撐;橋墩與梁固結的,應及時焊接蓋梁頂鋼板和梁底鋼板。現澆連續段的鋼筋以及翼緣板、橫隔板接縫處的鋼筋都應及時連接,增強梁體的整體性和穩定性。

f)橋面板及墩頂現澆連續段在澆注時必須將接觸面的浮漿、油污等清洗干凈,再鑿毛后方可澆筑,從而保證新舊混凝土結合牢固。

g)對于高墩的施工,為保證其穩定性,盡量保證墩頂對稱荷載加載。架橋機施工時應“慢加速、勻移動”前移,減少架橋機對墩頂的水平沖擊力。

h)當橋臺與路基擋墻相接時,施工時應嚴格按規定放樣,核對好擋墻與橋臺的相對位置,曲線上橋臺側墻應順應線形設置。臺后填土應采取透水性材料分層填筑、夯實,密實度應達96%。錐坡填土應按設計寬度一次填足。待填土壓實后再進行橋臺樁基、承臺及肋板施工,保證臺后填土的穩定性和密實性[3]。

i)施工擴大基礎時應根據實際地質情況調整基底標高,確保基底巖層滿足設計基底承載力,基底埋置到強風化巖層以下不小于0.5 m,且覆蓋層最小厚度不應小于1 m。當基底巖層裂隙發育或較破碎,施工時應對基底巖層進行可靠處理,加強巖層的整體性[3]。

j)橋墩樁基、系梁施工中,應注意臨時開挖或填筑平臺的穩定,必要時設置支擋防護,以保障施工安全;施工中破壞的橋下植被應及時補回,不應使山體過長時間裸露,以免造成施工期間雨水反復沖刷裸露山體。

k)對于部分橋涵構造物位于路邊陡坡上或與居民居住區域較近時,施工必須注意防落物支擋的設置,自然陡坡的防護及必要的隔離等措施。以不影響現狀道路的運營和不影響施工場地附近居民生活出行為前提,對現狀道路設置必要的臨時防護及必要的隔離等措施,并做好施工應急預案,以確保施工安全。

l)橋梁高墩施工時,應注意高空落物的防護,在大雨大霧或大風等惡劣天氣環境中,應停止高空作業。并且應做好施工方案組織及緊急情況應急預案等工作,以確保施工安全。

5 結語

橋梁方案設計原則上不降低原有河道、溝渠功能,盡量不破壞原有水系和排灌網絡,滿足水利配套和農灌的需要。依據橋位處的自然環境和地形條件,強調橋孔和結構形式與地形、環境的協調統一,體現“尊重自然,保護環境”的設計理念。陡坡樁基施工避免對山體的大開挖,以防造成山體失穩。應注意結構的整體施工觀念,有關預埋件不得遺漏。