不同功率532 nm激光誘導棕色挪威大鼠脈絡膜 新生血管模型的實驗研究*

孟 梁 梁鳳鳴 王 莉 黎紅梅 張欣桐

(1. 天津市濱海新區中醫醫院,天津 300340)(2. 天津中醫藥大學第一附屬醫院,天津 300391)

脈絡膜新生血管(choroidal neovascularization,CNV)是視網膜-脈絡膜毛細血管復合體,其生成與(或)破裂是導致眼底滲出、出血的關鍵,也就是直接導致患者視力下降、視物變形、視野缺損的直接原因。因此各種造成脈絡膜新生血管生成與破裂的相關疾病,如濕性黃斑變性,中心性滲出性脈絡膜視網膜病變,高度近視性視網膜病變等,已成為人群致盲的主要原因之一[1]。現階段國內外對于激光誘導棕色挪威大鼠(Brown Norway,BN)產生CNV的機理已達成共識。唐坤用532 nm激光,功率160~170 mW,光斑直徑50 μm,曝光時間0.1 s,圍繞視盤約2~3個PD光凝BN大鼠,每眼6~8個點,證實532激光誘導BN大鼠CNV動物模型,且CNV模型于21 d達到成熟[2]。 張舒陽等通過532 nm激光對BN大鼠造模,在曝光時間0.1 s,光斑直徑100 μm條件下,功率分別選擇100 mW、200 mW、300 mW,證實激光功率在300 mW時CNV成模率最高;CNV形成面積、中央厚度最大,是激光誘導BN大鼠CNV模型較為理想的激光功率[3]。任秉儀等通過532 nm激光對40只BN大鼠進行試驗,每兩個血管弓之間光凝1~2個激光斑,證實大鼠造模后1個激光斑比2個激光斑的成模率高[4]。通過532 nm激光造模的實驗研究,存在不同功率的選擇,我們擬通過實驗探討不同功率激光誘導BN脈絡膜新生血管模型的成功率,旨在選擇合適的激光功率以提高BN大鼠的成模率。

1 材料與方法

1.1 實驗動物

清潔級雄性棕色挪威大鼠(BN) 45只,9~11周齡,體質量200~250 g,由北京維通利華實驗動物有限公司提供,生產許可證號:SCXK(京)2012-0001,使用許可證號:SYXK(津)2014-0002。

1.2 實驗儀器及藥品

鹽酸丙美卡因滴眼液 (商品名愛爾凱因,S.A.ALCON-COUVREUR N.V.比利時)用以表面麻醉,復方托吡卡胺滴眼液 (沈陽興齊眼藥股份有限公司)以散瞳;1%戊巴比妥鈉(上海泰瑞爾生物技術有限公司)以腹腔麻醉;10%熒光素鈉注射液 (廣西梧州制藥股份有限公司)用于眼底熒光血管造影檢查;眼底彩照造影機(日本kowa)用于拍攝眼底彩照和熒光素眼底血管造影術(fluorescein fundus angiography,FFA) 檢查;光學相干斷層掃描儀(Optical coherence tomography,OCT)(海德堡)以觀察視網膜結構;532 nm綠光激光機 (法國光太)用以不同功率激光進行造模。

1.3 CNV造模及檢查方法

動物實驗通過了單位倫理委員會或管理委員會審批后,對45只BN大鼠行雙眼檢查,前節和眼底檢查均未見明顯異常,在實驗室喂養1周,后隨機將其分為3組,每組15只,激光功率依次為400 mW、300 m W、200 m W。進行造模前,BN大鼠經腹腔注射戊巴比妥鈉(4 mL/kg體質量)進行麻醉,均選擇左眼表面麻醉和散瞳后,用不同功率的激光,光斑直徑100 μm,曝光時間100 ms,每眼光凝10~12個點,光凝后視網膜以有氣泡產生或輕度出血為準。

各實驗組大鼠激光造模后的第1周、2周、3周、4周行眼底彩照、熒光素血管造影(fundus fluorescein angiography,FFA) 和光學相干斷層掃描(Optical Coherence Tomography,OCT)。FFA顯示光斑滲漏則表示造模成功,并對激光斑滲漏部位進行分級,標準如下[2]:Ⅰ級,注射熒光素500~600 s后,眼底未見熒光素滲漏;Ⅱ級,注射熒光素500~600 s后,眼底存在輕度熒光素滲漏;Ⅲ級,注射熒光素500~600 s后,眼底存在中度熒光素滲漏;Ⅳ級,注射熒光素500~600 s后,眼底可見大量熒光素滲漏。

1.4 統計方法

采用SPSS19軟件,對實驗數據進行分析,單向有序資料用秩和檢驗,構成比用卡方檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

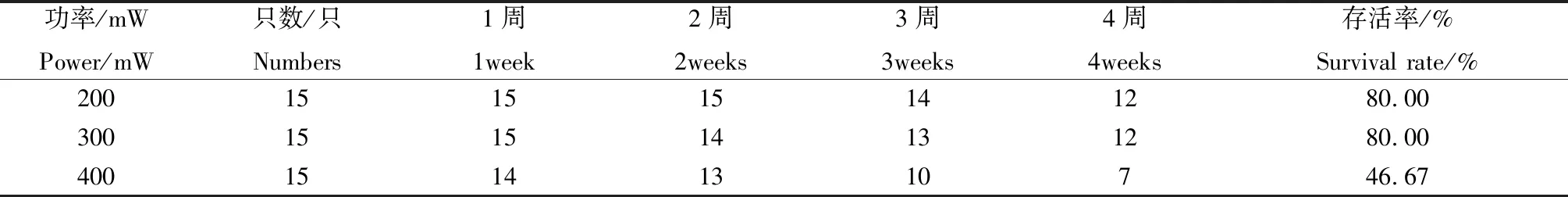

2.1 BN大鼠存活情況

本實驗采用3個不同功率的532 nm激光分別對15只BN進行造模研究,從實驗為期4周時間的存活率來看,200 mW和300 mW實驗組的BN大鼠均有不同程度的死亡,但是總的存活率維持著80%,而400 mW的實驗組只有46.67%的存活率,考慮與激光功率太大造成大鼠死亡率上升有關。

表1 不同功率激光同一時間BN大鼠的存活數量的組間比較Table 1 Comparison of the survival numbers of BN rats at different power lasers at the same time

2.2 眼底彩照結果

通過532 nm激光破壞了正常的視網膜結構,導致視網膜缺血缺氧,誘發激光斑周圍視網膜水腫,呈灰白色,實驗結果如圖1。

圖1 不同級別的熒光滲漏圖注:Ⅰ級:眼底未見熒光素滲漏;Ⅱ級:眼底存在輕度熒光素滲漏;Ⅲ級:眼底存在中度熒光素滲漏;Ⅳ級:眼底可見大量熒光素滲漏Fig.1 Different levels of fluorescence leakageNote:Ⅰdegree:non-fluorescein leakage;Ⅱ degree:a little fluorescein leakage;Ⅲ degree:moderate fluorescein leakage; Ⅳ degree:lager amount of fluorescein leakage

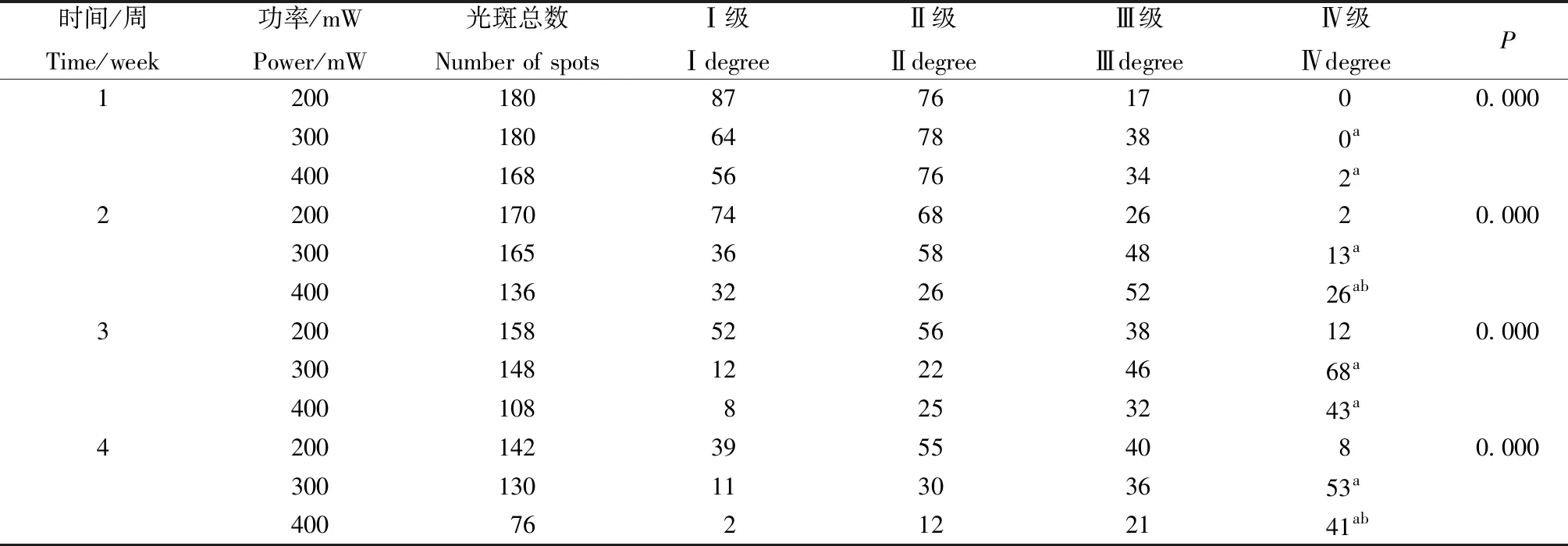

2.3 FFA檢查結果

FFA檢查前,對BN大鼠進行腹腔及表面麻醉、散瞳,步驟同激光造模,后予以腹腔注射10%的熒光素鈉(0.5 mL/kg),用眼底彩照造影機進行檢查。

2.3.1同一時間段的不同功率激光光凝滲漏率的組間比較,結果如下:

同一時間段的不同功率激光光凝滲漏率的組間比較,差異均具有統計學意義(P<0.05),見表2。從實驗數據分析來看同一時間段功率200 mW的與300 mW和400 mW滲漏率比較均有統計學意義(P<0.05),說明200 mW的激光能量相對較小,導致的熒光滲漏率都較低,成模率相對較低,而300 mW和400 mW相對比200 mW導致熒光滲漏率較高,成模率較高;功率為300 mW和400 mW在第1、3周時,其滲漏率差異無統計學意義(P>0.05),說明第1、3周時,兩組的成模率無差異,第2、4周對比滲漏率有統計學意義(P<0.05),第2、4周時兩組的成模率有差異。而且從光斑數量可以看出400 mW的功率造模后,光斑大面積融合,甚至導致BN大鼠眼底出血或者后期死亡,所以實驗數據中有效數據隨著時間的變化在不斷減少,可能與400 mW的激光能量太大有關,所以功率為300 mW的激光造模是最佳選擇。

表2 同一時間段的不同功率激光光凝滲漏率的組間比較Table 2 Comparison between groups of different power laser about fluorescein leakage at the same time period

注:資料為單向有序資料,同一功率組內總體比較用Kruskal-Wallis H檢驗;組內兩兩比較用秩和檢驗。同一時間的不同激光功率光凝滲漏率的比較:200和300 mW、200和400 mW比較,aP<0.05;300和400 mW比較,bP<0.05

Note: The data is one-way ordered data. The overall comparison between the same power group is performed by Kruskal-Wallis H test; the two groups are compared by signed-rank test.Comparison between groups of different power laser about fluorescein leakage at the same time period:200/300 mW、200/400 mW,aP<0.05;300/400 mW,bP<0.05

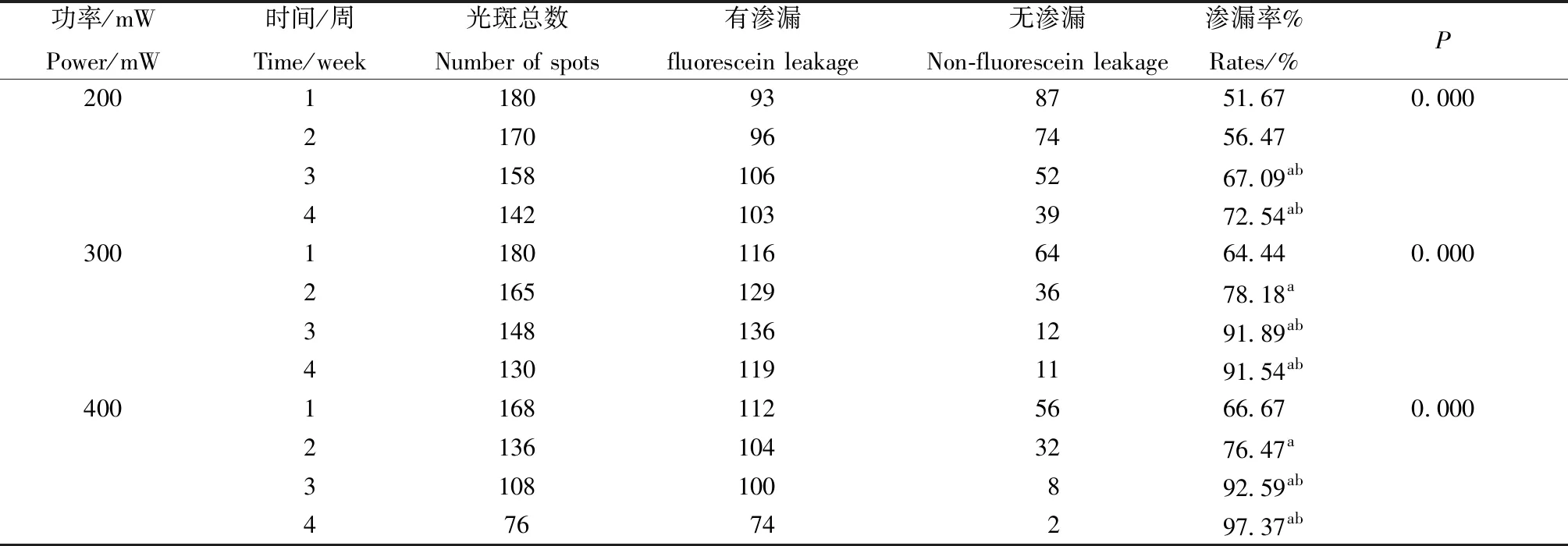

2.3.2同一功率的激光在不同時間段光凝滲漏率比較,如下:

同一功率的激光在不同時間段光凝滲漏率的組內比較,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。根據實驗數據統計,200 mW的激光功率,第1周和第3周、第1周和第4周、第2周和第3周、第2周和第4周比較,其造模的滲漏率差異有統計學意義(P<0.05),而第1周和第2周、第3周和第4周,其造模的滲漏率差異無統計學意義(P>0.05),可能為第1、2周因為功率太小,造成的眼底滲漏率變化不大,于第3周開始增加,逐漸到高峰,第4周維持在穩定狀態;功率為300 mW和400 mW的激光功率進行造模,除第3周和第4周對比,其造模的滲漏率差異無統計學意義(P>0.05),其余時間兩兩對比,其造模的滲漏率差異有統計學意義(P<0.05),說明隨著時間的推移,其眼底滲漏率在逐漸增加,第3周到達高峰并于第4周維持穩定,證實532 nm激光誘導眼底CNV的形成在第3周達到高峰,并在第4周維持穩定狀態。

表3 同一功率的激光在不同時間段光凝滲漏率的組內比較Table 3 Comparison of fluorescein leakage rates of the same power laser at different time periods

注:資料為單向有序資料,同行×列的卡方檢驗。同一功率不同時間段熒光滲漏率的比較.第1周和第2、3、4周比較,aP<0.05;第2周和第3、4周比較,bP<0.05

Note: The data is one-way ordered data, the two groups are compared by chi-square test.Comparison of fluorescein leakage rates of the same power laser at different time periods:1/2、1/3、1/4,aP<0.05;2/3、2/4,bP<0.05

2.4 OCT檢查結果

OCT顯示:200 mW的激光光凝后第1、2周OCT檢查見光凝區視網膜神經上皮層開始斷裂,呈現“凹”字改變;光凝后第3周見光凝區神經上皮層結構層次不清,呈白色高反射,從脈絡膜突破RPE層進入神經上皮層,提示CNV已形成;光凝后第4周光凝區神經上皮層呈多層高反射信號,CNV呈進展期。300 mW的激光光凝后第1周OCT檢查見光凝區視網膜神經上皮層斷裂,呈現“凹”字改變;光凝后第2周見光凝區神經上皮層較前增厚,結構層次不清,呈白色高反射,從脈絡膜突破RPE層進入神經上皮層,提示CNV已形成;光凝后第3周光凝區神經上皮層明顯增厚,呈多層高反射信號,CNV達到高峰;光凝后第4周OCT顯示視網膜結構與第3周相比無明顯變化,CNV達到穩定期。400 mW的激光光凝后第1周OCT檢查見光凝區視網膜神經上皮層斷裂,部分神經上皮層較前增厚,呈白色高反射,光凝后第2、3周前期光凝區神經上皮層明顯增厚,呈多層高反射信號,CNV達到高峰,而光凝后第3周后期及第4周部分視網膜已經萎縮變薄。從CNV的形成時間來看,200 mW組于第4周形成CNV,而300 mW和400 mW組于第3周形成CNV,但是300 mW組的CNV在第4周維持CNV的形態利于觀察CNV的形態,而400 mW組第4周時神經上皮層開始萎縮,不利于實驗觀察,考慮200 mW的能量相對較小,導致CNV的成模時間較晚,而400 mW的能量太大,造成了視網膜的損傷,所以還是300 mW的功率適合CNV的造模。任秉儀、Li、Fukuchi、Kim 等的研究結果也證實OCT可以觀察CNV的動態進展[4-7]。

3 討論

因為BN大鼠的脈絡膜組織與人的脈絡膜結構相似,均含有大量的色素細胞,都可吸收大量光能量,造成視網膜和脈絡膜的損傷,從而誘導CNV的形成。以及BN大鼠取材方便,存活率高,而且成熟周期短,成本較低,因此BN大鼠成為臨床實驗中CNV造模的主要動物來源[8-11]。激光光凝可對老鼠視網膜光凝區產生熱效應、光化學效應及器質性損傷效應。激光效應主要是因為激光的光能凝聚到視網膜上,穿破Bruch膜,到達RPE層及脈絡膜細胞層面,周圍細胞內的蛋白質結構遭到破壞,進而毛細血管的管壁通透性增加,血管內血漿及血細胞滲出,導致激光斑周圍的視網膜缺血缺氧,誘導脈絡膜滋生新生血管,最終形成CNV。

從FFA實驗數據可以看出,功率為200 mW激光的造模滲漏率明顯低于300 mW和400 mW,考慮200 mW的功率相對較小,對視網膜的損傷相對較小,所以誘導CNV的成模率較低;而400 mW的功率太大,造成BN大鼠死亡率太高。且從滲漏率可以看出,激光造模的成模率在第3周達到高峰,隨后維持穩定,所以功率為300 mW的激光造模是最佳選擇。張舒陽等也通過532 nm激光,功率分別選擇100 mW、200 mW、300 mW,證實激光功率在300 mW時CNV成模率最高,是激光誘導BN大鼠CNV模型較為理想的激光功率[3]。

根據OCT對CNV的形態學觀察所示,200 mW的激光誘導的CNV于第3周開始形成,第4周呈上升趨勢,逐漸增多,后期達到穩定期;300 mW的激光誘導的CNV于第2周開始形成,第3周達到高峰,第4周趨于穩定;400 mW的激光誘導的CNV于第1周后期形成,于第2~3周達到高峰,3~4周趨于穩定,第4周后期部分視網膜因結構破壞而萎縮變薄,這一結果同FFA觀察結果。唐坤、李學晶及王鑫等通過532 nm激光誘導BN大鼠CNV動物模型,進行切片、染色觀察組織形態學的改變,也證實了CNV模型于第3周達到成熟,第4周趨于穩定[2,12-13],本實驗通過觀察BN大鼠的FFA和OCT的表現圖也得出相關結論,而切片和染色相對FFA和OCT更為復雜,所以可以通過觀察FFA和OCT的形態學變化對造模成果與否進行評估,可以節約實驗成本并增強實驗的可操作性。

綜上所述,波長532 nm、光斑直徑100 μm、曝光時間100 ms、每眼光凝10~12個點,功率為300 mW的激光誘導BN大鼠的成模率最高,且穩定性最好,值得進一步推廣。