驚恐發作是一種怎樣的體驗?

馬特·海格 果果 譯

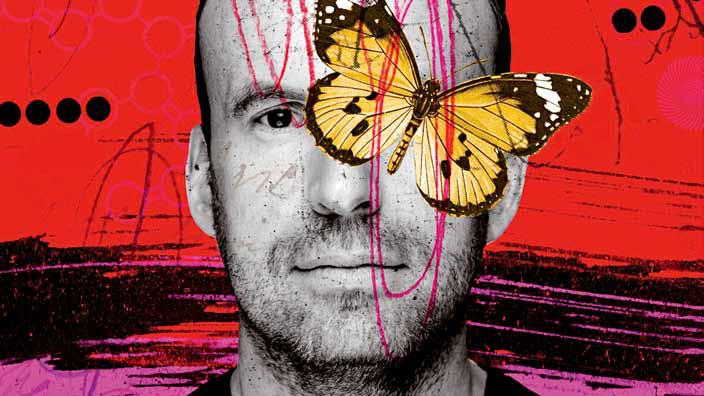

理智的邊緣多年前,海格的輕度抑郁癥毫無征兆地發展惡化,糟糕的心理狀態循環往復,甚至差點將他逼上了絕路。

青年時代的馬特·海格曾選擇在西班牙的伊維薩島過著遠離現世的生活。那時,他常受到一種突如其來令人驚恐萬分的“心靈風暴”的侵擾,這種恐懼和抑郁交替的狀態循環往復,毫無先兆,令他近乎絕望,屢屢產生輕生的念頭。

從前,我一直以為自己清楚驚恐發作是怎樣一種狀態,直到我有了親身的體驗。我曾想象它大概就比你弄丟了家門鑰匙,或重要約會遲到時內心的焦灼,更煎熬一些。我原以為它是一種你可以完全擺脫的困境,可以輕松走出來的陰霾,最糟糕的結果也不過是使你回到原點,前功盡棄。

然而,真實情況并非如此。

24歲的我陷入了一種看似永無休止且深不可測的驚恐情態。它有點像電腦宕機。內心的風暴并非短時的急風驟雨,來得猛烈,去得迅速,而是下起來不停的狂風暴雨,即使雨勢漸弱,內心也并未迎來風雨后的藍天和彩虹,卻轉而進入另一種狀態——持續不斷的焦慮與抑郁,花費多年也難以走出來的心理困境。甚至直到現在我還在時刻努力著,不讓自己再次墜入驚恐發作的黑色漩渦。

記得一切剛開始的第一個星期,心驚膽戰與抑郁情緒輪番上陣,我幾乎潰不成軍,我感覺自己好不了了。恐慌之后抑郁,抑郁結束馬上驚恐襲來——無休無止,如同雞生了蛋,蛋又孵出雞,陷入了一場死循環。我當時深信不疑:我肯定活不到25歲生日了,坦白地講,以當時的狀態,我真的很難支撐到下一個生日。我當時身處風景如畫的伊維薩島,而我望著地中海美妙絕倫的海岸線風光,心里想的卻是我該怎樣了結自己的生命。

當時是我和女朋友安德里亞在伊維薩島一邊工作一邊度夏的第3個年頭。安德里亞的工作不錯,她在歐洲最大的夜總會做行政管理,我則一邊在伊維薩鎮上的酒吧賣門票,一邊實現著我的作家夢:當時來說主要是寫寫小詩,喝喝小酒——以伏特加為主。當然,當我說到我在美麗的伊維薩竟然精神崩潰,人們大多心照不宣,覺得我一定是過得太爽,玩得太嗨,我的精神崩潰不外乎是宿醉,是享樂主義擺脫不掉的生活附屬品,只要精神意志足夠強大,沒有什么戰勝不了的問題。

這可完全是胡說八道。當這個“問題”就是你的精神本身時,“利用精神力量戰勝客觀困難”根本就行不通。當然,我的生活也并非無可指摘,我之所以來到這個享樂和派對的天堂,正是想逃避一些東西:包括朝九晚五一成不變的工作,還有我的抑郁癥。我剛剛獲得了英語言文學的碩士學位,它并不能改善我的就業前景,但是至少使我同我的偶像詩人拜倫有了一些共同之處。

事實上,相比于伊維薩島的生活方式,我和安德里亞的生活算是中規中矩的了。第一次驚恐發作之前,就身體狀況和生活作息而言,我絕對位居健康養生達人之列。我經常跑步,以前不抽煙也不喝酒,如果要說有哪些不健康的生活方式,也就是我偶爾會吃超市里賣的西班牙特色冷湯菜。

馬特· 海格2019 年的新書《緊張星球上的生存筆記》

第一次驚恐發作毫無征兆,令我措手不及。那是個白天,我當時就在我們的別墅里。第一次發作的恐怖感受,至今回想起來依然心有余悸,此后很長時間里的驚懼體驗,都與第一次相似,但又不完全相同。

它發端于一種不好的感覺,你會覺得哪里很不對勁,要么做得不對,要么做得不好,但僅此而已。恐懼自有其源頭。接著,我就感到我的腦袋里好像有東西在動,好像有一只蝴蝶深陷其中,拼命地扇著翅膀,想找尋出路,但無濟于事。然后是一串串的思緒奔騰而來,如同一窩蜂急切的乘客涌向即將關閉的車門。

恐懼這個怪物,你越怕它,它對你的威懾力就越大。我最害怕的兩件事就是我會在接下來的5秒內死翹翹或者瘋掉。電影《飛越瘋人院》中的畫面在我的腦海中不斷閃現,我感覺我自己也穿上了緊身衣,就像劇中人一樣,我不再是我自己了。但此時驚恐發作尚未結束。即使是一次短暫的發作,當你深陷其中時,那感覺也極其漫長和煎熬。但那一次并不短暫,持續了整整一天。安德里亞告訴我,我得吃點東西了,所以我試著多吃一些冷湯菜,但是吃下去的東西一股腦地從我的喉嚨中都噴了出來。

想把驚恐發作的感受描述清楚非常難,但是辨別伴隨出現的身體癥狀就容易多了:上氣不接下氣,無法呼吸的窒息感;心臟急促劇烈地跳動;胸口憋悶;后腦同時感到刺痛和麻木,等等。然而,驚恐發作并非單純地只有身體癥狀或只有心理感受。它最大的一個特點就是:劇烈。當驚恐來襲,極端的劇烈程度,行將崩潰的狀態,已經難以找到恰當的形容詞來描繪,就好像我們自己是一臺打開了無數個窗口、系統超載的電腦,隨時可能癱瘓。

與驚恐發作相似的一種癥狀是“現實感喪失”,當驚懼感受強烈到一定程度,所處的世界都顯得不再真實。如同你并不重視輕易得到的東西,腳踏實地的現實感曾經我并不在意,全被想當然地忽視掉了,直到我親自體驗到如此極端持久的恐怖感受,好像一下子來到了一個全然陌生的地方——可能這一秒感覺自己正傻呆呆地坐在西班牙潔白一片的外科醫療中心里,下一秒就突然站在了懸崖峭壁的邊緣,不停地對自己說:往前邁一步吧,快點!

自我意識本身就是一種解藥。它能幫你意識到,發生在你身上的一切并非絕對陌生和深不可測。

“我害怕極了,”我對安德里亞說,“我找不回原來的我了。”

非常幸運的是,每一次驚恐發作,她都陪伴在我的身邊。但是被困于恐怖奇境下的我,與她身處的是全然不同的世界,我和她可能正肩并肩地坐在一起,但我卻感到她遠在天涯海角。

馬特·海格的書作《活下去的理由》

我去過醫院,打過幫助熱線,向朋友求助過,但我的狀況都沒有多大改善。醫生給我開了一些安定,但這種藥并不適合我,它使我的狀態更加失控,而我其實迫切地想要獲得對自身的控制感。

后來,我同安德里亞回到了英格蘭,與我的父母住在一起。在利茲的那棟公寓中,我慢慢好了起來。大病初愈的我也變得更加小心謹慎,外出散步時,即使感覺害怕也不讓自己失控。

我從24歲,繼續活到了25歲,26歲,然后是30歲,40歲。當驚恐逐漸減弱,精神崩潰也變成了心理狀態上的某種突破,但是驚恐發作并未被完全擊退。

我仍然時常感到害怕,盡管近些年來,我對焦慮情緒有了更多的了解,能對它們加以控制和管理。我還像偵探那樣,學會了體察自己的各方面感受,分析自己的精神與生活狀態,從而加以掌控。比如,我近來睡眠有沒有很差?胃口如何?工作是不是太忙碌?有沒有飲酒過量?我的信心如何?有沒有注意保持身材?

自我意識本身就是一種解藥。它能幫你意識到,發生在你身上的一切并非絕對陌生和深不可測。有些事物會使你感覺不好,但有些事物會讓你感到舒服和自在。驚懼體驗或許是一場風暴,但風暴總會停歇,且當雨過天晴,你會感到風雨過后的陽光更加溫暖,空氣中都彌漫著花草的芬芳。

[譯自英國《星期日泰晤士雜志》]