GO/CoFe2O4催化過硫酸鹽降解鄰苯二甲酸二丁酯效能

趙 瑩,任月明,張慧玉,李勝男,馬 軍

(1.哈爾濱工程大學 材料與化學工程學院,哈爾濱 150001; 2.北京德威佳業科技有限公司,北京 100020;3.城市水資源與水環境國家重點實驗室(哈爾濱工業大學), 哈爾濱 150090)

GO/CoFe2O4催化過硫酸鹽降解鄰苯二甲酸二丁酯效能

趙 瑩1,任月明2,張慧玉1,李勝男1,馬 軍3

(1.哈爾濱工程大學 材料與化學工程學院,哈爾濱 150001; 2.北京德威佳業科技有限公司,北京 100020;3.城市水資源與水環境國家重點實驗室(哈爾濱工業大學), 哈爾濱 150090)

為高效地去除水中環境激素類污染物,采用共沉淀法合成了氧化石墨烯負載鈷尖晶石鐵氧體(GO/CoFe2O4)催化劑,催化過硫酸鹽(PMS)去除水中鄰苯二甲酸二丁酯(DBP).采用SEM、TEM、XPS、XRD對催化劑進行表征,研究不同條件下催化PMS去除水中DBP的效果,提出催化PMS反應機理.結果表明,GO/CoFe2O4為顆粒狀尖晶石結構,室溫下,DBP初始濃度為2 μmol/L、催化劑投量為0.1 g/L、PMS濃度為20 μmol/L、pH為7時,GO/CoFe2O4催化PMS體系對DBP的去除率可達89%,使用5次后催化效果僅降低5%.該新型復合催化劑高效、具有磁性、方便回收,具有良好的工程應用前景.

氧化石墨烯;CoFe2O4;DBP;PMS;高級氧化

以鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)為代表的環境雌激素類污染物分布廣泛,難以被生物降解,易進入水環境中,并通過食物鏈等進入生物體內進行富集,對健康造成傷害[1-2].基于硫酸根自由基的高級氧化法因氧化力強、低能耗、二次污染小等優勢,近年來受到眾多學者的廣泛研究[3-5].尖晶石鐵氧體是一種不溶于水且具磁性的穩定化合物,對過硫酸鹽(PMS)具有一定的活化作用[6].Lin等[7]研究了4種不同A位金屬的尖晶石鐵氧體催化過硫酸鹽降解水中DBP的實驗,得出CoFe2O4催化降解DBP效果最好且具有較強磁性.石墨烯具有較大的比表面積、良好的穩定性和吸附能力,與催化劑負載能夠顯著提高催化效能[8-9].伊玉等[10]制備出可磁性回收催化劑CoFe2O4/GO,并用于催化過硫酸鹽降解酸性橙Ⅱ,水中COD去除率可達到90%以上.Luo等[11]制備ZnO/石墨稀用于光催化降解亞甲基藍,降解效果約為純ZnO的2.5倍.目前,將復合型石墨.烯催化劑用于催化氧化過硫酸鹽去除水中污染物的研究較少.

本文采用共沉淀方法制得復合型GO/CoFe2O4催化劑,并用于催化PMS去除水中DBP,通過掃描和透射電鏡、X射線衍射儀、X射線光電子能譜分析對GO/CoFe2O4性能進行了研究,考察了不同水質條件下GO/CoFe2O4催化PMS去除水中DBP的效果,提出了催化反應機理,并對催化劑的穩定性進行了研究.

1 實 驗

1.1 試劑和儀器

硝酸鈷(天津市巴斯夫化工有限公司),硝酸鐵(天津市光復精細化工研究所),氫氧化鈉(天津市大陸化學試劑廠),氧化石墨烯溶液(自制),過硫酸鹽(PMS,Sigma Aldrich),鄰苯二甲酸二丁酯(DBP,天津市復宇精細化工有限公司),乙醇(EtOH,天津市天力化學試劑有限公司),叔丁醇(TBA,天津市福晨化學試劑廠),去離子水.除過硫酸鹽為優級純外,其余均為分析純.

S-4800型掃描電子顯微鏡(SEM,日本日立公司);JSM-2010型透射電子顯微鏡(TEM,日本電子株式會社);XSAM 800型X射線光電子能譜儀(XPS,英國島津公司);D/max-TTR-III系列X射線衍射儀(XRD,日本理學公司);1100型高效液相色譜儀(HPLC,美國安捷倫公司);DK-98-1型電熱恒溫水浴鍋(天津泰斯特公司);DK-98-II型電子萬用爐(天津泰斯特公司);SHZ-D(III)型真空抽濾機(鞏義市予華儀器有限責任公司).

1.2 GO/CoFe2O4的制備

量取75 mL氧化石墨烯溶液超聲均勻待用,并配制4 mol/L NaOH溶液備用.稱取0.01 mol硝酸鈷和0.02 mol硝酸鐵溶于25 mL水中,將石墨烯溶液與混合溶液置于三口瓶中,90 ℃水浴加熱并機械攪拌均勻后緩慢滴入30 mL NaOH溶液,反應2 h,重復過濾洗滌至濾液呈中性,抽濾,將反應物放入烘箱內80 ℃烘干5 h,取出研磨,獲得粉末狀GO/CoFe2O4催化劑.

1.3 性能測試方法

1.3.1 物理性能表征

將樣品在80 ℃下烘干12 h,采用SEM和TEM在不同放大倍數下對催化劑的表面形貌進行表征.采用XPS分析判斷樣品中所含元素種類及價態.將樣品研磨干燥后采用XRD對催化劑晶型進行表征.測試條件為:CuKα/石墨單色器,管電壓30 kV,管電流150 mA,步進角度為0.1°,掃描速率為10(°)/min,掃描角度為10°~90°.

1.3.2 DBP分析方法

采用HPLC對DBP進行檢測,檢測條件為:流動相中去離子水與甲醇的比例為1∶4,進樣量為80 μL,波長為280 nm,柱溫為35 ℃,流量為1 mL/min,檢測時長為6 min.DBP去除率

E=(1-ρ/ρ0)×100%.

式中ρ0、ρ分別為零時刻和t時刻DBP的質量濃度(mg/L).

1.4 催化PMS及反復利用實驗

取500 mL濃度為2 μmol/L的DBP溶液于燒杯中,量取0.007 8 g PMS溶于DBP溶液中,則PMS濃度為20 μmol/L.采用NaOH調節溶液pH為中性,然后加入0.05 g GO/CoFe2O4,攪拌.每隔一定時間取樣5 mL于比色管中,加入0.12 mmol/L的NaNO2作為淬滅劑,0.45 μm濾膜過濾,裝于液相小瓶中待測.實驗在自然光照下進行.分別改變溫度、催化劑投量及DBP初始濃度,測定并計算GO/CoFe2O4/PMS體系中DBP去除率.反應完成后,溶液中催化劑采用磁鐵收集分離,反復沖洗,80 ℃真空烘干回用.循環使用5次.

2 結果與分析

2.1 性能表征

2.1.1 催化劑形貌分析

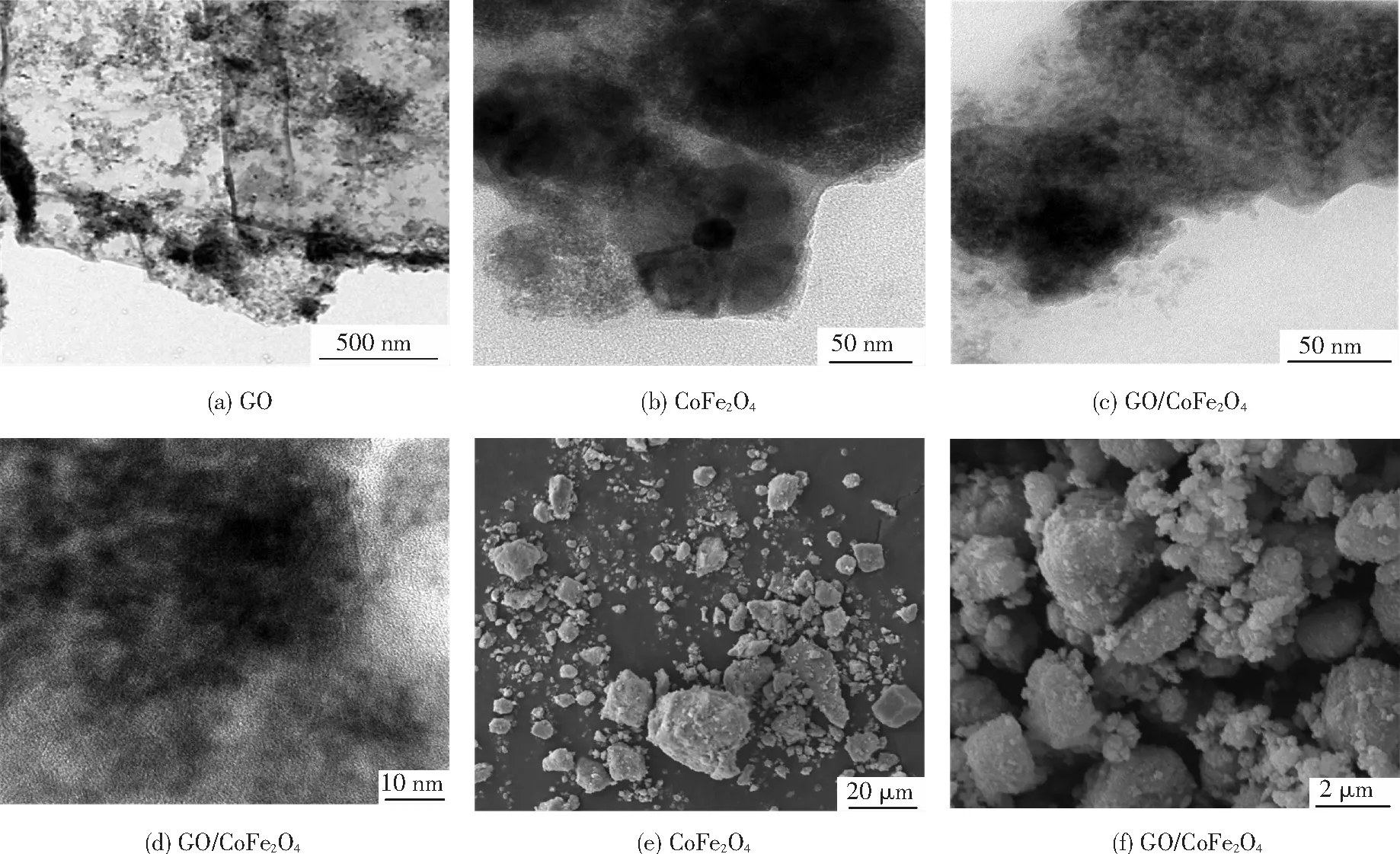

圖1為不同催化劑的TEM、SEM圖.由圖1(a)可知,本實驗制備的GO呈片狀結構,由于在GO表面存在各種有機官能團破壞了π鍵,導致片層產生褶皺.由圖1(b)可知,CoFe2O4邊界十分清晰.圖1(c)、(d)為不同放大倍數的復合GO/CoFe2O4,可見GO與CoFe2O4堆疊在一起,部分表面存在沉積,淺灰色區域為GO負載材料,而暗點則對應著CoFe2O4顆粒的存在,在GO/CoFe2O4邊緣可見GO片層邊界清晰.在制備過程中,機械攪拌的作用沒有使鐵氧體脫落,說明該催化劑具有一定機械強度.圖1(e)中CoFe2O4呈顆粒狀,形狀大小不一,表面粗糙,粒徑為10 μm左右.圖1(f)為復合了石墨烯的GO/CoFe2O4催化劑,仍呈顆粒狀,表面凹凸不平,且存在孔隙,粒徑變小至2 μm左右.復合催化劑是在原位化學反應狀態下合成的,在復合反應過程中,鈷鐵氧體在片層石墨烯表面沉積形成,石墨烯表面的基團限制了鈷鐵氧體的生長,所以形成的復合催化劑粒徑變小.

2.1.2 X射線光電子能譜(XPS)分析

圖2為GO/CoFe2O4的XPS譜圖,可知GO/CoFe2O4中含有C、Co、Fe和O元素,C 1s的特征峰出現在284.5 eV處,說明GO成功與CoFe2O4復合.O 1s峰位置出現在530.1 V處,Fe 2p的特征峰位在710.1 V處,表明催化劑中鐵元素以+3價存在,Co 2p的特征峰出現在780.1 V處,Co元素以+2存在于催化劑中[12].

2.1.3 催化劑的晶體結構(XRD)分析

圖3為不同催化劑的XRD譜圖,可知CoFe2O4和GO/CoFe2O4具有相似XRD晶型,并且樣品的特征峰均與CoFe2O4的特征峰圖譜(JCPDS:22-1086)呈現出較好的匹配性,特征峰的位置分別在2θ=18.36°、30.30°、35.58°、43.20°、53.91°、57.15°和62.79° 7個位置,所對應的布拉格晶面為(111)、(222)、(311)、(400)、(422)、(511)以及(440).其中三強峰的位置為30.30°(220)、35.58°(311)和62.79°(440),所屬空間群為Fd-3m(227),同時證明催化劑均屬于尖晶石結構.與CoFe2O4衍射峰相比,GO/CoFe2O4形成的衍射峰強度更高,是由于鐵氧體負載到GO表面,增加了CoFe2O4的結晶度[13].

圖1 不同催化劑的TEM、SEM圖

圖2 GO/CoFe2O4的XPS譜圖

圖3 不同催化劑的XRD譜圖

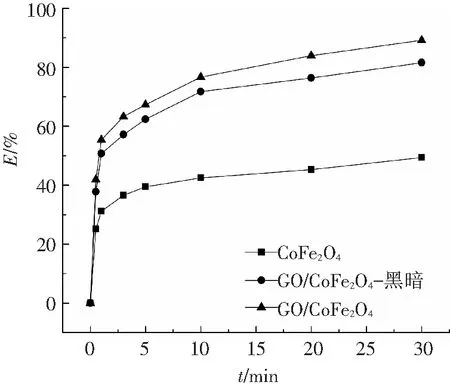

2.2 不同體系DBP降解效果

圖4為不同體系下催化PMS降解DBP效果曲線.在自然光照條件下,前5 min內兩種催化劑催化PMS對DBP的降解速率非常快,隨著反應的進行降解曲線逐漸趨于平穩,直至30 min時,降解反應基本完成.CoFe2O4催化PMS對DBP的去除率為49%,而GO/CoFe2O4對DBP去除率為89%,相比CoFe2O4提高40%.說明石墨烯的加入可能改變了CoFe2O4原有的表面結構,使其表面活性位點增多,與PMS接觸幾率增加,從而提高DBP的去除率.而黑暗條件下,GO/CoFe2O4催化PMS對DBP去除率為81%,相比自然光照條件下降低7%,可見自然光對催化降解體系影響不大.

2.3 不同催化條件對DBP降解效果影響

2.3.1 溫度的影響

考慮在實際工程應用中,提高溫度到60 ℃以上會大大增加運行成本,本實驗研究的溫度范圍為20~50 ℃.圖5為不同溫度條件下,不同體系DBP的去除效果曲線.隨著溫度的增加,DBP的去除率有小幅度增加,當系統溫度達50 ℃時,單獨PMS對DBP去除率為20%左右,可見在50 ℃以下,溫度對PMS的活化作用并不明顯.同樣,在GO/CoFe2O4催化PMS體系中,DBP的去除率隨著溫度的增加而增大,且前3 min內降解速率非常快,反應進行5 min時DBP降解基本完成.20 ℃時,體系中DBP的去除率為89%.當系統溫度達50 ℃時,DBP的去除率為93%,提高4%,相比單獨PMS體系對DBP去除率提高了73%,說明GO/CoFe2O4活化PMS明顯加快DBP的降解速率.綜上,實際工程中以20 ℃為反應溫度,可以減少運行成本,并能保證DBP的有效去除.

圖4 不同體系下催化PMS降解DBP效果

Fig.4 Removal efficiency of DBP by catalysis of PMS in different systems

圖5 溫度對單獨PMS與GO/CoFe2O4/PMS體系降解DBP效果的影響

Fig.5 Effect of temperature on degradation of DBP in PMS alone and GO/CoFe2O4/PMS systems

2.3.2 催化劑投量的影響

圖6為不同GO/CoFe2O4投量對DBP去除效果的影響曲線.可知當催化劑的投量為0.02 g/L時,GO/CoFe2O4/PMS氧化體系對DBP的去除率為51%,隨著催化劑投量增加,對DBP的去除率也隨之提高,當催化劑投量達0.1 g/L時,體系對DBP的去除率可提高到89%.這是由于在該催化氧化體系中,催化劑表面的活性點位對催化過程至關重要,催化劑投量的增加相當于增加了催化劑表面活性的點位數量,提高了PMS活化速率.繼續提高催化劑投量使其達到0.2 g/L時,體系DBP去除率并沒有增加.且當催化劑投量達0.4 g/L時,體系對DBP的去除率反而呈現下降的趨勢為81%.催化劑一方面可以提供催化所需的活性點位,另一方面過多的催化劑可能淬滅體系中已經產生的羥基自由基和硫酸自由基,從而使得體系對DBP的降解效果受到影響.

圖6 GO/CoFe2O4投量對DBP去除效果的影響

2.3.3 初始DBP濃度的影響

圖7為DBP初始濃度對污染物去除效果的影響.可以看出,當DBP初始濃度分別為1、2、4 μmol/L時,GO/CoFe2O4/PMS氧化體系對DBP去除率分別為96%、89%、70%.當DBP濃度為1 μmol/L時,體系對DBP降解速率非常快,5 min基本完全降解,由于DBP濃度過小,體系中PMS濃度相對較高,使得降解反應迅速完成.而DBP濃度為2 μmol/L時,前3 min內DBP降解速率非常快,在10 min左右基本達到穩定,對體系中PMS充分利用.當DBP濃度為4 μmol/L時,體系中DBP的去除率明顯降低,這可能是由于溶液中DBP濃度過大,一方面阻止了催化劑與PMS的接觸機會,另一方面由于PMS相對濃度較低,產生的羥基自由基和硫酸根自由基等活性自由基有限,無法充分降解目標物.當DBP初始濃度為2 μmol/L時,GO/CoFe2O4/PMS體系對DBP去除效能最佳.

圖7 DBP初始濃度對DBP降解效果的影響

Fig.7 Effect of initial concentration of DBP on the degradation of DBP

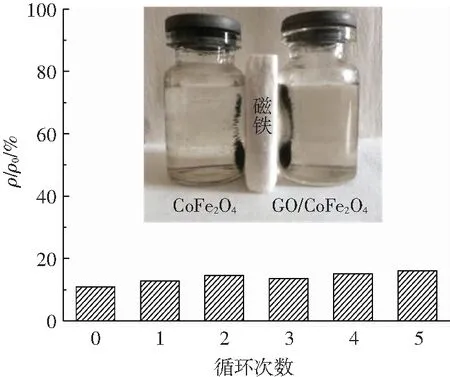

2.4 催化劑的重復利用性

催化劑能夠改變化學反應的速度,但其在反應過程前后的化學性質與其本身結構并不發生變化.GO/CoFe2O4有較強的磁性,在實驗結束后,可用磁鐵將其與溶液分離,并進行循環利用實驗.圖8為GO/CoFe2O4經過5次循環使用后,在催化PMS體系中對DBP降解效果.可以看出,循環使用對該復合催化劑的催化效能沒有明顯的影響,催化體系仍保持較高的污染物降解性能.首次使用的GO/CoFe2O4/PMS體系對DBP的去除率為89%,重復5次試驗后,對DBP的去除率為84%.DBP去除率的降低可能是由于GO/CoFe2O4在催化和回收洗滌過程中有少部分金屬離子溶出或少部分催化劑隨水流失導致其質量減少.

圖8 GO/CoFe2O4的循環利用實驗

2.5 GO/CoFe2O4催化PMS機理

為驗證GO/CoFe2O4催化PMS去除DBP體系中自由基種類,進行自由基淬滅實驗.由于叔丁醇(TBA)與硫酸根自由基(SO4-·)和羥基自由基(·OH)的反應速率常數分別為(4~9.1)和(3.8~7.6)×109L·mol-1·s-1,前者反應速率比后者小了約10 000倍,當反應液中同時含有兩者自由基時,TBA會淬滅·OH反應,保留SO4-·.而乙醇(EtOH)與SO4-·和·OH的反應速率常數接近,所以EtOH可同時淬滅兩者[14-15].圖9為GO/CoFe2O4催化PMS降解DBP體系中的自由基淬滅實驗曲線,可見當體系中加入TBA時,30 min時DBP去除率從89%降到49%,說明在體系中存在一部分·OH被TBA捕獲,從而影響降解效果.另一方面,當體系中加入EtOH時,DBP的去除率大幅下降,只有17%的DBP被降解,對比加入TBA的體系中DBP去除率,可說明體系中除了·OH還存在SO4-·,且·OH和SO4-·對降解DBP的貢獻率分別為56%、44%.因此,當兩者都被EtOH捕獲時,自由基對于污染物降解效果大大降低.

圖9 催化PMS降解DBP體系中的自由基淬滅實驗

Fig.9 DBP degradation rate by activation of PMS with and without radical scavengers of TBA and EtOH

圖10為GO/CoFe2O4催化PMS降解DBP反應機理圖,催化劑吸附水分子在其表面,形成表面羥基(·OH).由于GO/CoFe2O4表面存在大量表面羥基點位,≡Co(II)可與·OH相結合,與水中PMS反應,產生SO4-·和·OH,同時完成≡Co(II)到≡Co(III)的轉變.生成的≡Co(III)與PMS繼續反應,進一步產生SO4-·和≡Co(II),完成一個循環過程達到催化效果[16].相似地,對于鐵元素也有類似的反應機理.幾個反應同時進行,伴隨著催化劑的再生,直到PMS消耗完全并產生大量SO4-·和·OH.由于SO4-·大量分布在水中,在SO4-·與目標物反應的同時,也會對周圍的H2O進行奪H作用,進而生成·OH,體系中的SO4-·和·OH共同作用將DBP降解.由于石墨烯的加入改善了GO/CoFe2O4催化劑形貌及微觀結構,相比CoFe2O4,比表面積增大,表面羥基濃度提高,從而可以增強GO/CoFe2O4的催化性能.

圖10 GO/CoFe2O4催化PMS降解DBP反應機理

Fig.10 Mechanism of DBP degradation by catalysis of PMS on GO/CoFe2O4

3 結 論

1)制備的復合型GO/CoFe2O4催化劑呈顆粒狀,表面粗糙,尖晶石結構,平均粒徑為2 μm,該催化劑中存在Fe、Co、O和C元素,GO成功與CoFe2O4復合.

2)室溫下,DBP初始濃度為2 μmol/L、催化劑投量為0.1 g/L、PMS濃度為20 μmol/L、pH為7時,GO/CoFe2O4催化PMS對DBP的去除率可達89%,具有較好的催化效能.重復使用5次后,其催化效果僅降低5%,該催化劑具有良好的重復使用性.

3)在GO/CoFe2O4/PMS體系中,由于電子轉移作用,使得Co(II)/Co(III)與Fe(II)/Fe(III)相互轉換,進而催化PMS產生大量的SO4-·,同時SO4-·可對H2O產生奪H作用,生成·OH,體系中共存兩種自由基對DBP進行降解.

[1] CIRILLO T, FASANO E, ESPOSITO F, et al. Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) anddinbutylphthalate (DBP) exposure through diet in hospital patients[J]. Food and Chemical Toxicology,2012,51(1):434-438.

[2] GULTEKIN I, INCE N H. Synthetic endocrine disruptors in the environment and water remediation by advanced oxidation processes[J]. Journal of Environmental Management,2007,85 (4):816-832.DOI:10.1016/j.jenvman.2007.07.020.

[3] 李麗,劉占孟,聶發揮.過硫酸鹽活化高級氧化技術在污水處理中的應用[J].華東交通大學學報,2014(6):114-118.DOI:10.16749/j.cnki.jecjtu.2014.06.005.

LI Li, LIU Zhanmeng, NIE Fahui. Application of advanced oxidation technology by activation peroxymonosulfate in wastewater treatment process[J]. Journal of East China Jiaotong University,2014,6:114-118.DOI:10.16749/j.cnki.jecjtu.2014.06.005.

[4] DO S H, JO J H, JO Y H, et al. Application of aperoxymonosulfate/cobalt (PMS/Co(II)) system to treat diesel-contaminated soil[J]. Chemosphere, 2009,77(8):1127-1131.DOI:10.1016/j.Chemosphere.2009.08.061.[5] SHI Penghui, DAI Xianfeng, ZHENG Hongai, et al. Synergistic catalysis of Co3O4and graphene oxide on Co3O4/GO catalysts for degradation of Orange II in water by advanced oxidation technology based on sulfate radicals[J]. Chemical Engineering Journal,2014,240(11):264-270.DOI:10.1016/j.cej.2013.11.089.

[6] 仙曉寧,孫建安.CoFe2O4納米顆粒的制備及其磁學性能[J].有色金屬文摘, 2015,5:114-115.

XIAN Xiaoning, SUN Jian’an. Preparation and magnetic properties of CoFe2O4nanoparticles[J]. Nonferrous Metals Abstract, 2015,5:114-115.

[7] REN Yueming, LIN Lingqiang, MA Jun, et al. Sulfate radicals induced from peroxymono-sulfate by magnetic ferrospinel MFe2O4(M=Co, Cu, Mn, and Zn) as heterogeneous catalysts in the water[J]. Applied Catalysis B: Environmental,2015,165: 572-578.DOI:10.1016/j.apcatb.2014.10.051.

[8] ZOU Yuqin, KAN Jin, WANG Yong. Fe2O3-graphene rice-on-sheet nanocomposite for high and fast lithium ion storage[J]. The Journal of Physical Chemistry C,2011,115(42):20747-20753. DOI:10.1021/jp206876t.

[9] ZHU Xianjun, ZHU Yanwu, MURALI S, et al. Nanostructured reduced graphene oxide/Fe2O3composite as a high-performance anode material for lithium ion batteries[J]. ACS Nano,2011,5(4): 3333-3338.DOI:10.1021/nn200493r.

[10]伊玉. 可回收磁性材料CoFe2O4/GO催化PMS降解染料廢水的性能研究[D].上海:東華大學,2014.

YIN Yu. The research on the degradation of dye wasterwater using PMS actication by magnetically sparable CoFe2O4immobilized on Go[D].Shanghai: Donghua University,2014.

[11]LUO Qiuping, YU Xiaoyun, LEI Bingxin, et al. Reduced graphene oxide-hierarchical ZnO hollow sphere composites with enhanced photocurrent and photocatalytic activity[J]. The Journal of Physical Chemistry C,2012,116(14):8111-8117.DOI:10.102 1/jp2113329.

[12]KONDOH H, TOYOSHIMA R, MONYA Y, et al. In situ analysis of catalytically activePd surfaces for CO oxidation with near ambient pressure XPS[J]. Catalysis Today, 2016,260:14-20. DOI: 10.1016/j.cattod.2015.05.016.

[13]MENG Na, PRIESTLEY R C E, ZHANG Yanqiu, et al. The effect of reduction degree of GO nanosheets on microstructure and performance of PVDF/GO hybrid membranes[J]. Journal of Membrane Science, 2016,501:169-178.DOI:10.10 16/j.memsci.2015.12.004.

[14]袁瑞霞.基于自由基反應的高鹽染料廢水降解動力學及有機鹵代物(AOX)生成機制研究[D].上海:東華大學, 2012.

YUAN Ruixia. Free radicals based degradation kinetics and AOX formation mechanisms in the treatment of high salinity dye wastewater[D]. Shanghai: Donghua University,2012.

[15]GUAN Yinghong, MA Jun, LI Xuchun, et al. Influence of pH on the formation of sulfate and hydroxyl radicals in the UV/peroxymonosulfate system[J]. Environ Sci Technol, 2011,45(21): 9308-9314.DOI:10.1021/es2017363.

[16]LI Xuning, WANG Zhaohui, ZHANG Bo, et al. FexCo3-xO4nanocages derived from nanos-cale metal-organic frameworks for removal of bisphenol A by activation of peroxymonosulfate[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2016,181: 788-799.DOI:10.1016/j.apcatb.2015.08.050.

(編輯 劉 彤)

Efficiency of dibutyl phthalate degradation by GO/CoFe2O4catalytic oxidation of peroxymonosulfate

ZHAO Ying1, REN Yueming2, ZHANG Huiyu1, LI Shengnan1, MA Jun3

(1.School of Material and Chemical Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001,China; 2. Beijing Dewei Jiaye Science and Technology Co., Ltd., Beijing 100020,China; 3. State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment(Harbin Institute of Technology), Harbin 150090,China)

GO/CoFe2O4was synthesized by coprecipitation to remove the environmental pollutants efficiently in the water. Dibutyl phthalate (DBP) was removed using the GO/CoFe2O4-catalyzed peroxymonosulfate (PMS). GO/CoFe2O4was characterized by SEM, TEM, XPS and XRD. DBP removal efficiency was studied under different conditions in the water. The results showed that, at room temperature, the removal rate of DBP in the anometer spinel granulated GO/CoFe2O4/PMS oxidation reaction system, with the initial DBP concentration of 2 μmol/L, catalysts dosage of 0.1 g/L, PMS concentration of 20 μmol/L and pH of 7.0. The removal efficiency of DBP only decreased 5% after 5 times. The new composite catalyst had a potential engineering application prospect due to its high efficiency and easy recovery.

graphene oxide (GO); CoFe2O4; DBP; PMS; advanced oxidation processes

10.11918/j.issn.0367-6234.201612067

2016-12-15

國家自然科學基金面上科學基金(51178134); 中國博士后面上資助項目

趙 瑩(1994—),女,碩士研究生; 任月明(1974—),女,副教授,博士生導師; 馬 軍(1962—),男,博士生導師,長江學者特聘教授

任月明,rym0606@163.com

O647.3

A

0367-6234(2017)08-0031-06