國內外能源節約現狀、差距及提升路徑探討

胡利明,馮 丹,孫 騰

(空軍勤務學院,江蘇 徐州 221000)

能源是推動社會可持續發展不可或缺的重要力量,能源節約對提升能源效率、調節改善我國能源結構和促進我國能源產業發展低碳經濟具有重要意義。我國是世界上排名僅次于美國的能源消費國,但在能源保障供應、可再生能源發展、立法保障等方面卻遠遠不如發達國家,要想盡快迎頭趕上,就必須借鑒發達國家經驗,建立健全技術研發體系、能源價格體系、產業結構體系、能源法律體系、環境教育體系,促進能源結構和產業結構向低碳經濟調整。

1 國內外能源節約現狀

1.1 中國能源節約現狀

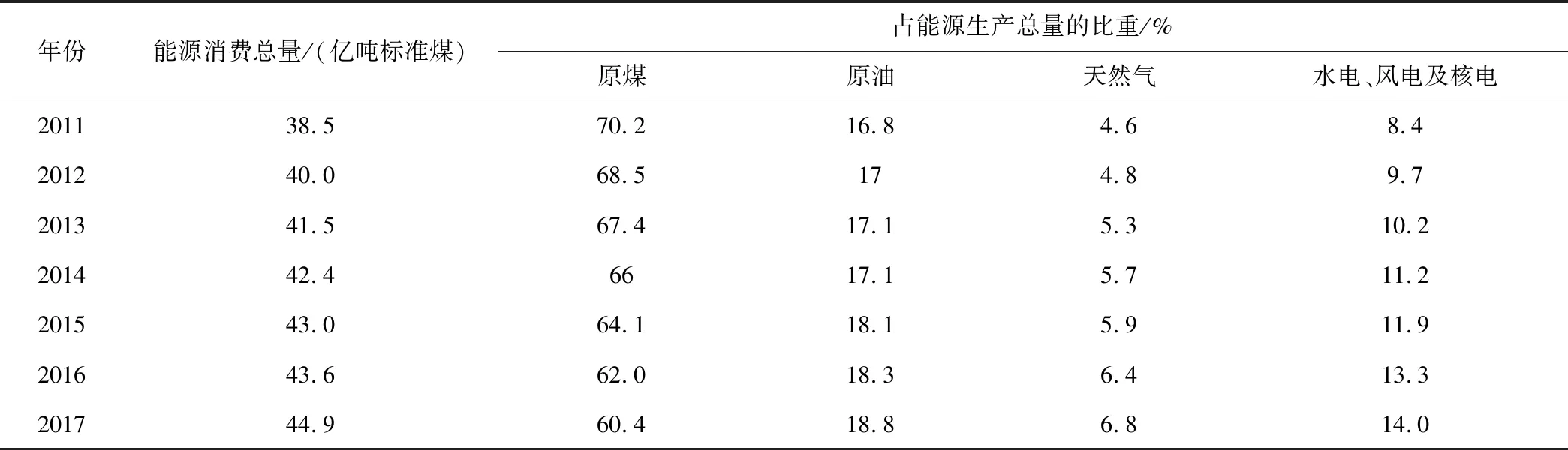

隨著能源供給側結構性改革持續推進,綠色經濟覆蓋面不斷擴大和“一帶一路”國際合作深入進行,我國能源轉型步伐不斷加快,節能降耗取得顯著進展。近年來,我國出臺了《能源發展戰略行動計劃(2014~2020年)》等一系列促進能源轉型的政策文件,提出了“三去一降一補”的能源轉型路徑。2006~2015年我國單位GDP能耗累計減少34%,節約能源達15.7億噸標準煤,2016年中國引領可再生能源繼續增長,為全球可再生能源的增長貢獻了40%,超越美國成為全球最大的可再生能源生產國[1]。2017全年能源消費總量44.9億噸標準煤,比上年增長2.9%,清潔能源消費比重同比增加約1.5個百分點,煤炭比重減少約1.7個百分點,單位GDP能耗下降約3.7%。在能源消費方面,長期以來形成了單一的煤炭型能源消費結構,如表2所示,煤炭比重一直在70%上下波動,遠超過其他能源的比重,占據絕對優勢地位,石油消費量基本態勢波動很小,天然氣和水電消費量基數小、增速快。新常態下,能源消費總量得到有效控制,增速普遍放緩,一次能源消費總量增長逐步放緩,由2012年的40.2億噸標煤緩慢增加到2016年的43.6億噸標煤,相應的增速由3.9%下降到1.4%,增速回落了2.5個百分點。目前,我國的能源供應格局已初步構成,形成了以煤炭為主體、電力為中心、石油天然氣和可再生能源全面發展[2]。

表1 全國歷年能源消費情況

1.2 美國能源節約現狀

美國的能源生產總值和能源消費總值都居世界前列,能源儲量也十分豐富。美國推行“能源獨立”理念,注重提高能源自給率,在2013年時美國的能源自給率達到84%,并大力實施頁巖氣革命,據美國能源信息署(EIA)統計,2014年,美國頁巖氣產量達到3896.4億m3,占天然氣總產量的43%,EIA預測,到2030年占比將達到55%。美國以提高能源效率、開發新能源、節能減排作為重點,通過政策引導,法律規范,增強個體節能意識,減免節能產業的稅收額度,開發和替代可再生能源,實施能源品種多元化戰略,提高國內多種能源的生產能力,并大力發展新能源產業,減少對外能源依存度。在立法保障方面,美國連續出臺《1970清潔空氣法》、《2005能源政策法》、《2007清潔空氣計劃法》、《2007清潔能源法》、《2009美國復蘇與再投資法》、《2009美國清潔能源與安全法》和《2010美國電力法》等,其中《2005能源政策法》系統性的強化了能源節約標準和能效標識要求,包括加強建筑節能標準和要求出臺提高產品標識效力的制度等。在標準制定方面,美國的能效標準已涵蓋美國生產生活中所有的電器設備。美國在提交的自主貢獻文件中提出了"到2025年在2005年基礎上減少26%~28%,努力達到28%,相當于碳強度下降50%"的中長期目標。

2 國內能源節約存在問題

2.1 能源利用效率不高

盡管近年來中國的能源強度不斷降低,但受不合理的能源消費結構和發展方式粗放的影響,以及能源科技整體水平與能源結構轉型要求不適應,關鍵核心技術自主創新能力不足、支撐引領作用不夠強等問題依然存在[4], 2016年我國單位GDP能耗為3.7噸標準煤/萬美元,是2015年世界能耗強度平均水平的1.4倍,發達國家平均水平的2.1倍(按照2015年美元價格和匯率計算)[3]。從世界主要國家的單位GDP能耗看,中國、俄羅斯的單位GDP能耗居于世界第一、二位,遠遠高于其他國家,2016年中國的單位GDP能耗單位GDP的能耗是0.58噸標準煤/萬元,是日本的7倍,美國的6倍,存在很大的節能空間。

表2 中美兩國化石能源與清潔燃料的比例

數據來源:公開資料整理

2.2 研發能力尚未突破

我國節能工作起步較晚,雖然發展很快,但仍存在技術上的一些短板。我國在建筑的節能方面遠遠不如發達國家,例如衛生器具方面,發達國家大多采用節水排水裝置,座便器水箱的配置都是3L或6L排水量,排水箱封閉難以打開,另配有室內新風系統、中央吸塵系統、熱量回收系統等,而在我國少有。在采暖能耗上,我國外墻的傳熱系數高于發達國家2.5~3.5倍,屋面高于2~5倍,外窗高于1~2倍。歐美等發達國家普遍對建筑節能技術的綜合研究能力較為重視,美國有勞倫斯伯克利國家實驗室,有很多子實驗室,分別從事新型建筑材料、新能源等不同研究內容,并通過企業將研究成果及時投入市場;而我國建筑節能技術的研究團隊凝聚力不足,團隊能力發揮不夠,研究成果轉化為生產力的效率低下。

2.3 政策體系存在不足

市場經濟國家的經驗表明,節能除了具有市場推動的性質以外,還具有公共事業的性質,存在著市場失靈的現象[4],所以政府必須參與市場調控。我國在節能政策方面與國外發達國家相比,都存在很大不足,主要體現在:一是節能大項目的媒介功能尚未得到完全發揮。美國為推進節能,推出“能源之星”、“綠光”等大項目,相比之下,我國雖然設定了節能重點項目,但其影響力和知名度顯然不夠,媒介功能也未得到充分利用;二是稅收制度不夠靈活,國外的大氣環境質量隨著能源環境稅收的完善而不斷提高,而在我國,由于部分稅種的缺失或是稅種設計當中存在著問題,能源環境稅始終無法充分發揮其功效;三是節能監察機制尚不完善。目前,我國各地節能監察的實施主體是行政機關和監察機構,二者職能重疊,且行政機關權力過大,執法專業水平欠缺;由于缺乏統一垂直管理的機制,節能監察職能分散于各地不同的部口,整個監察體制比較松散,執法力度不足。

3 加快提升我國能源節約利用的主要路徑

3.1 加大技術創新支持力度,發揮兩種資源的積極作用

節能環保產業是典型的科技密集型產業,建設研發中心提升區域科技創新水平是發展節能環保產業的重要步驟。一是加大資金投入力度。投入大量資金,推進節能、降耗、“三廢”綜合利用以及新能源領域技術研究開發和市場推廣應用,爭取盡快突破技術瓶頸,改變以往低效利用方式,發揮可再生資源和不可再生資源兩種資源的積極作用,搶占能源科技競爭制高點;政府財政預算可以設立專項資金,為研發中心建設提供資金支持。二是堅持走官產學研相結合的路線,加強企業聯盟和資源整合。在國家政策主導下,以企業為主體,聯合高校和研究機構,進行合作開發,突破上游關鍵元器件、關鍵材料和專用裝備的關鍵技術。三是培養專業人才。加強人才知識體系的多層次性培養,如清潔能源研究人才、能源替代和資源回收利用、工藝替代和工藝流程優化技術人才等;為優秀人才提供良好的研發環境,營造良好的競爭氛圍,堅決做到因才適用、人盡其才。

3.2 打破能源資源壟斷體制,利用市場調節能源價格

在有效市場環境中,市場自身調節機制可以實現能源配置達到最優。通過提高地區市場化水平, 打破能源資源壟斷體制,發揮市場在資源配置中的決定性作用,促進能源流動,是提高能源效率的有效途徑。一是鼓勵和引導民間資本參與能源投資。國有工業比重的增加對能源效率的提高有負向影響,而非國有工業的發展壯大對能源效率的提升有一定的促進作用。政府要深化能源領域的機制體制改革,為民間資本參與到能源產業的發展中創造良好的投資環境,大力支持民間資本參與能源資源替代、工藝設備優化、新能源和水電開發利用產業建設。二是持續加強混合所有制改革。積極鼓勵國有資本和民間資本交叉持股,相互融合,在融合過程中對雙方進行監管,引導國有能源企業進行股權配置和治理結構的改善,提高市場競爭意識和工作效率。三是健全能源價格形成機制。形成公開透明的監察機制以及價格調節機制,并充分發揮市場作用,逐步建立起能夠反映能源供需關系和成本的價格形成機制。

3.3 建設資源節約型企業,關注重點區域和關鍵環節

從國外能源公司建立循環經濟的實踐看,建設資源節約型企業,必須從源頭抓起,抓住幾個關鍵環節,確定發展的重點產業區域。一是推進產業結構優化升級,建立節能型產業體系。

我國現階段應大力推進能源產業結構轉型升級,對第二產業的支柱產業,如鋼鐵、化工、建材、電力等高耗能行業使用的節能設備和節能技術改造給予鼓勵和支持,不斷促進能源效率的提高,逐步實現我國生產方式由粗放型向集約型的轉變;二是抓住生產關鍵環節,提高能源利用效率。重點抓住資源開采環節、資源消耗環節和廢棄物產生環節三個關鍵點,提高資源綜合開發和利用效率。三是提升服務業總體水平,促進傳統產業升級。向發達國家學習如能源價格浮動機制、排污權交易機制、能源效率證書等,提高服務業在國民經濟中的比重;以專業化分工和提高社會效益為重點,積極發展生產性服務業。