持續(xù)質(zhì)量改進在急診科護理帶教中的應(yīng)用意義探討

李唯硯

(上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院,上海 200127)

作為醫(yī)院重要科室的急診室是主要被用來搶救那些重病、急病的患者,在急診室實習(xí)的學(xué)生經(jīng)常接觸的是各種不同種疾病且嚴(yán)重的患者。護理帶教有助于學(xué)生將所學(xué)的理論知識應(yīng)用到實際操作中,從而造就出實用型人才[1]。隨著醫(yī)療模式的發(fā)展,一帶一的傳統(tǒng)帶教模式已經(jīng)跟不上目前的發(fā)展現(xiàn)實,無法滿足護理帶教的新需求。新的需求催生新的模式,持續(xù)質(zhì)量改進模式是通過發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的途徑,幫助實習(xí)生更好的掌握專業(yè)知識[2]。為了探討在急診科護理帶教中應(yīng)用持續(xù)質(zhì)量改進模式的意義,本文將傳統(tǒng)帶教模式與持續(xù)質(zhì)量改進模式進行實驗對比,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2016年5月至2018年4月來我院急診科實習(xí)的66名學(xué)生為研究對象,隨機等分為對照組和試驗組,每組各33名學(xué)生。其中,對照組中包括3名男學(xué)生和30名女學(xué)生,年齡在19歲至23歲之間,平均年齡為(21.23±0.45)歲,學(xué)歷皆為本科;觀察組中男女學(xué)生的比例為4:29,學(xué)生年齡在20歲至24歲之間,平均年齡為(21.56±0.46)歲,學(xué)歷皆為本科。兩組實習(xí)學(xué)生在性別、年齡及學(xué)歷等一般資料上相比差異不具備統(tǒng)計學(xué)意義,P>0.05,具有可比性。

1.2 方法

對照組實施常規(guī)傳統(tǒng)模式進行帶教,帶教老師對學(xué)生進行一對一指導(dǎo),并完成示范教育,協(xié)助學(xué)生完成實習(xí)規(guī)定要求。

觀察組采用持續(xù)質(zhì)量改進帶教模式,具體包括以下幾方面。第一,計劃階段。選擇理論知識和實際臨床操作技術(shù)均特別出眾的老師作為實習(xí)學(xué)生的帶教老師。在確定帶教老師后,為學(xué)生制定合適的實習(xí)計劃,培養(yǎng)實習(xí)學(xué)生預(yù)檢分診急診患者的能力,促使學(xué)生能夠?qū)颊叩牟∏榍闆r進行全方面的評估,提高學(xué)生的搶救能力。此外,要注意的是制定的帶教計劃要符合實習(xí)的要求,并且和帶教任務(wù)相互滲透,確保學(xué)生可以完成任務(wù)。第二,實施階段。帶教老師根據(jù)學(xué)生的實際情況采取不同的帶教方法如目標(biāo)教學(xué)法、情景模擬教學(xué)法等等各種教學(xué)方法,培養(yǎng)學(xué)生預(yù)檢分診急診患者的能力。帶教計劃分各個階段時期實施,學(xué)習(xí)內(nèi)容復(fù)雜程度逐步提升。第三,檢查階段。通過提問學(xué)生以及考試等形式檢查學(xué)生理論知識及操作技術(shù)。

1.3 觀察指標(biāo)

對兩組實習(xí)學(xué)生的理論知識和實踐操作以及綜合能力進行考核,得出分?jǐn)?shù)。學(xué)生得分越高,說明學(xué)生在這幾方面的實力越強。同時,調(diào)查實習(xí)學(xué)生對帶教老師的滿意度,程度分為三個級別即非常滿意、滿意和不滿意。滿意度=(非常滿意人數(shù)+滿意人數(shù))/總?cè)藬?shù)*100%

1.4 統(tǒng)計學(xué)方法

本次研究的數(shù)據(jù)使用SPSS20.0軟件進行處理統(tǒng)計分析,計量資料以均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差表示,以t檢驗,計數(shù)資料以x2檢驗,以百分比(%)表示,當(dāng)P<0.05時,表示比較差異具有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié) 果

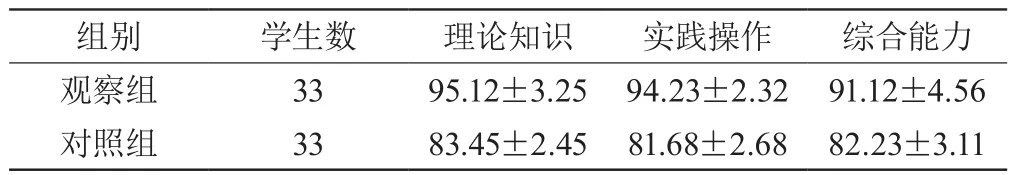

2.1 兩組各項指標(biāo)評分比較

采用持續(xù)質(zhì)量改進模式對學(xué)生進行護理帶教的觀察組在理論知識和實踐操作以及綜合能力這三方面的所得分?jǐn)?shù)均高于實施傳統(tǒng)模式的對照組,兩組相比差異具備統(tǒng)計學(xué)意義,P<0.05,具體結(jié)果見下表1。

表1 兩組各項指標(biāo)評分比較

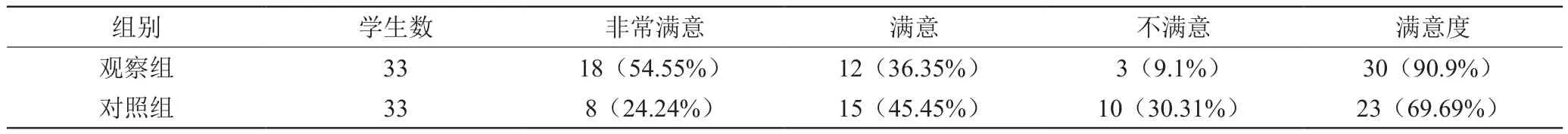

2.2 兩組對帶教老師的滿意度

觀察組學(xué)生對老師的滿意度為90.9%明顯高于對照組的69.69%,兩組相比差異具有統(tǒng)計學(xué)意義,P<0.05,具體數(shù)據(jù)見下表2。

表2 兩組實習(xí)學(xué)生對帶教老師的滿意度[n(%)]

3 討 論

護理帶教是每一個學(xué)習(xí)護理專業(yè)的學(xué)生必須經(jīng)歷的一個階段,是一個交流學(xué)習(xí)的好機會。在護理帶教過程中,學(xué)生可以很好的將學(xué)校學(xué)到的理論知識與實際操作相結(jié)合,從而提高自身的能力[3-4]。急診室是主要被用來搶救那些重病、急病的患者,非常具有緊迫性,為此在急診室實習(xí)的學(xué)生被要求有更高的操作能力。因此,醫(yī)護人員在對學(xué)生帶教的時候,要認(rèn)真對待,盡心盡力的去幫助學(xué)生提高其綜合素質(zhì)和能力,高效率的開展帶教工作。

本次研究結(jié)果顯示,觀察組學(xué)生在理論知識、專業(yè)操作和綜合能力這三方面的評分分別為(95.12±3.25)分、(94.23±2.32)分和(91.12±4.56)分均明顯高于對照組的(83.45±2.45)分、(81.68±2.68)分和(82.23±3.11),兩組比較差異具有統(tǒng)計學(xué)意義,P<0.05。觀察組學(xué)生對老師的滿意度為90.9%明顯高于對照組的69.69%,兩組相比差異具有統(tǒng)計學(xué)意義,P<0.05。結(jié)果證明,與實施傳統(tǒng)帶教模式相比,持續(xù)質(zhì)量改進帶教模式效果更好。

綜上所述,在急診科護理帶教中,用持續(xù)質(zhì)量改進模式代替常規(guī)傳統(tǒng)模式,可以顯著提高帶教效果,具有重要的應(yīng)用意義,值得推廣。