別壓抑你的好奇心

路易斯·穆諾

小心隔墻有耳因為受到好奇心的驅使,我們甚至會對和自己毫不相干的陌生人的隱私感興趣,盡管知道這樣好奇不好,但總是忍不住想一探究竟。

|“好奇心”實驗 |

2012年,英國游戲天才彼得·莫利紐克斯發布了他最新設計的游戲《好奇系列之魔方探秘》。在這款游戲中,玩家們要合作起來剝掉魔方的表層,抵達魔方的中心,同時在里面還隱藏著一項個人任務:第一個到達魔方中心的人,將得到一個未知的、神秘的、改變一生的獎勵。

當人們下載這款游戲時,就會彈出一個文本:“你有好奇心嗎?”之所以會這么問,是因為這款游戲需要的計算量實在是太大了,魔方的每一層都有上百萬個小方格,而總共又有1億層,只有把所有層全都解開以后才能看到謎底,沒有足夠的好奇心支撐,玩家很難完成游戲。

直到2013年5月26日,贏家終于出現了,他也在社交媒體上公開了自己獲得的“神秘”獎勵,那就是在莫利紐克斯下一款世界構建游戲中成為“神”,并得到一部分游戲發行的收益。盡管這“改變一生”的獎勵在揭曉后讓很多玩家感到失望,但事實上,這款游戲其實也是設計者的一場“好奇心”實驗,他想通過游戲傳遞出一個信息:好奇心和希望正是這款游戲的意義所在,人生中也同樣如此。

| 好奇心是生產力 |

英國科學家菲利普·鮑爾在《好奇心:科學何以執念萬物》中寫道,好奇心是人類的本能,科學家們強烈的好奇心和求知欲幫助人類探索出了很多世界的奧秘。比如達·芬奇,我們最熟悉的是他的繪畫作品《蒙娜麗莎》和《最后的晚餐》,它們都是藝術史上的不朽之作,殊不知,他同時也是一位雕塑家、醫學家、發明家、地理學家、生物學家和建筑工程師,并在這些領域取得了偉大的科學成就。達·芬奇之所以能涉足這么多領域,是因為他對什么都感到好奇,對湍流的形狀,對飛鳥的動作,對月球為什么會發光,對地球在宇宙中的位置,對山和海是如何形成的,對光和影的特點等等,他都會去研究,而且每次都會有不同的發現。

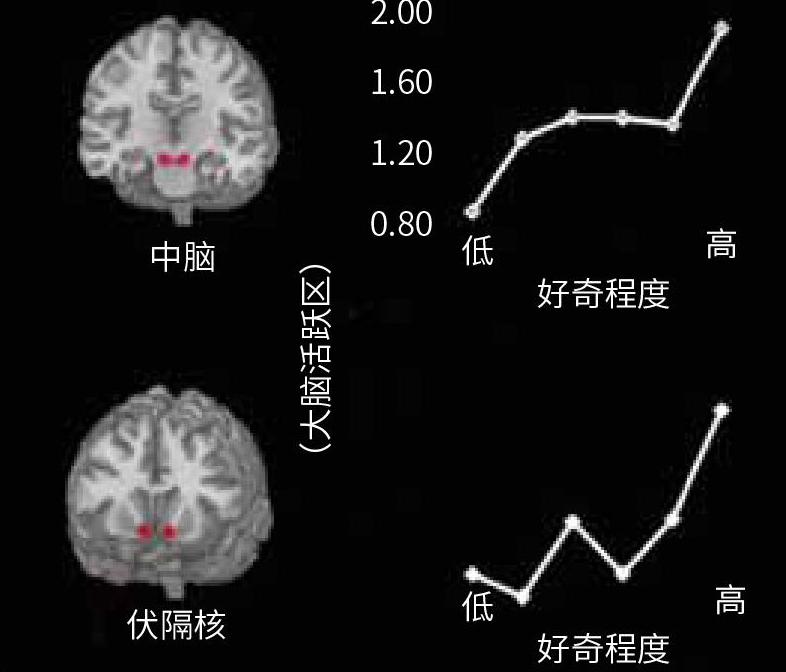

好奇的驅動力天體物理學家馬里奧·利維奧(上圖)表示,當人是因為好奇心而去學習新東西時,大腦產生的變化與獲得多巴胺時的路徑相似(右圖),都會產生一種愉悅的感覺。

《是什么使我們如此好奇?》一書的作者,美國天體物理學家馬里奧·利維奧認為,好奇心有幾種不同的類型。一種是感知型好奇,這是當我們感到意外,或者一些事物與我們過去掌握的知識不一致時的感受。感知型好奇會給人帶來一種不舒服的感覺,就好像是有什么在撓著你的心,在這種不適的驅使下,我們會試著去找到更多信息來緩解這種不適感。還有一種是認知型好奇,也就是人們在學習新的東西時,所達到的那種愉悅狀態。認知型好奇和人心中的獎勵預期相關,它能提升人們的知識水平,驅動所有科學研究的前進,激發各類藝術創作,同時促進教育和其他領域的發展。

| 好奇心的神經生物學基礎 |

美國羅切斯特大學的神經學家賽來斯特·基德和本杰明·海登發現,人們的好奇心和大腦的多巴胺系統有關。多巴胺是一種神經傳導物質,它和人的欲望、感覺有關,能傳遞興奮和開心的信息。神經科學家通過功能性核磁共振,研究了人們在好奇心迸發時大腦的活動狀況,結果發現,當人們的好奇心被激發時,大腦的多巴胺系統就會變得更加活躍。至于大腦為什么要對好奇心存在這種內在的驅動,一些進化學家認為,大腦做這樣的設定,有助于一個物種在長期的進化中更容易適應周遭快速變化的環境,通過大量的學習和掌握更多的技巧,將世界的不確定性降低,未來才能更好地應對遇到的意外狀況。

研究者們還發現,人們在好奇的時候,不僅多巴胺系統會活躍起來,大腦的海馬體同樣也會活躍起來。海馬體是大腦中處理情感與記憶的重要區域,多巴胺系統和海馬體的共同作用,會讓大腦進入一種更加容易學習和記憶的狀態。所以,人們通常認為“好奇心有助于學習”,這種普遍印象的背后有一定的科學依據,就像一些小朋友別的事情記不住,但幾百個“寵物小精靈”或足球明星的名字倒是記得很清楚。

| 好奇心激發人的潛能 |

美國社會心理學家馬斯洛曾說,人生來就有滿足自身好奇心的沖動。好奇心能使我們對不符合預想的事物產生嘗試的興趣,也正因如此,好奇心能給人帶來一些意想不到的收獲。比如,美國研究家庭生活的專家弗蘭克·芬查姆發現,假如一對伴侶中有一方出軌了,在另一方都沒有發現的情況下,一個陌生人就可以透過他們簡單的互動,看出他們之中有沒有人在欺騙對方。

在這項研究中,研究人員找來了50對伴侶,并讓其中一方如實填寫是否對另一半有心理或身體上的不忠行為,然后要求他們蒙上眼睛指導另一半完成一項繪圖任務。隨后,研究者將伴侶互動的影片隨機播放給6個陌生人觀看,并要他們從中找出哪些人對伴侶有著不忠行為,結果這些陌生人指認出的人,和問卷調查里承認自己在出軌的人完全一致。為了確認這項調查的可信度,研究人員再次尋找了50對不同的伴侶和5位陌生人進行實驗,結果顯示,這些陌生人的判斷并不一定每次都準確,但正確的幾率還是高得驚人。對此,芬查姆教授認為,當我們與一個人的親密度越高,對這個人的了解越是巨細靡遺,我們對他的好奇度也就越低,所以,有些事情還不如一個好奇度較高的陌生人看得準確。

培養好奇心好奇是人自出生以來就擁有的天性,家長可以用教育的方式引導孩子的好奇心,激發他們的求知欲。

| 好奇心的弊端 |

有時候,好奇心太強也不見得是一件好事,就像俗語說的“好奇心害死貓”。美國羅切斯特大學的本杰明·海登教授曾做過一個實驗,讓一群猴子參與了一場賭博活動,如果猴子選的數字和最后開獎出來的數字一致,那么猴子就能得到水果和零食作為獎勵。這種形式有點類似于人們購買彩票,但這場賭博的不同之處在于,海登教授還給猴子提供了另一個選擇:開獎后立即知道結果,或是等一會兒再知道結果。如果選擇立即知道結果,那么獎品就要少掉1/4;如果選擇等一會兒再知道,獎品保持不變。結果,所有猴子們都選擇了馬上知道結果,它們寧可犧牲1/4的利益,也要提前知道結果。

“好奇”讓人們探索得更遠美國太空總署用來探測火星的探測車就叫做“好奇號”(Curiosity),它除了分析火星上的地形、礦物之外,還在試圖找出火星是否有生命存在。

為了科學居里夫人和丈夫冒著生命危險研究放射性元素,都是出自對科學研究的熱愛。

好奇心一直都在好奇心并不會因為年齡的增長而消減,只要對知識的熱愛仍在,不管處在哪個年齡段,人們都還會愿意學習新的東西。

“這個結果出乎我們的意料,在我們看來,只是為了早一點兒知道結果就放棄了1/4的利益,這個犧牲很大。”海登教授如此說道,“猴子們表現得十分渴望知道結果,它們不厭其煩地一遍遍玩著這個賭博游戲,每次都選擇了立即知道結果,這是出于某種內在驅動。”對于猴子們的行為,海登教授解釋道,這是由于它們受到了好奇心驅使,才持續地選擇立即知道結果。人類的行為與猴子有著很大的相似之處,人類也是好奇心很強的物種,所以我們才對信息那么渴望,以至于花費錢和資源來獲得更多的信息。

對動物來說,過多的好奇心會使它們追逐毫無用處的目標。對人類來說,過多的好奇心會分散我們的注意力,耽誤我們去做更重要的事情,或是讓我們鉆進牛角尖,浪費了其他的選擇和機會。所以,好奇心也有一個平衡點,過多的好奇心是有害的,但太壓抑自己的好奇心,也不是一件好事。

心理測試:你的好奇指數有多高?

請你根據自己近一年以來的表現,如實回答下列20個問題,選出最符合你實際情況的選項,其中,選項1表示“完全沒有”,2表示“有時如此”,3表示“偶爾如此”,4表示“經常如此”,5表示“總是如此”。

我對于熟悉領域之外的事物也很感興趣。

即便是我完全不同意的看法,我也對其保持著開放的態度。

我不會害怕去學習一個全新領域的知識。

越是復雜、越是棘手的問題,越是能激發我的挑戰欲。

我總是會被那些充滿了神秘色彩的事物吸引。

我喜歡和各式不同的人聊天,了解和自己不同的人的想法是件很有趣的事。

我喜歡那些能讓我感到驚奇的事物。

當我在某個領域已經駕輕就熟時,我就想再換個全新的領域挑戰看看。

朋友們都覺得我就是“十萬個為什么”,因為我總在問各種稀奇古怪的問題。

我對生活充滿了好奇,腦子里總是裝著許許多多的想法。

盡管問題已經有了一個明擺著的答案,但我還是會設想有沒有其他的可能。

我喜歡琢磨一些看似毫不相關的事物之間的關系。

當我對某件事物著迷的時候,我整個人每天就像是打了雞血一樣。

跟別人聊天時,我常常會拋出一些讓他們摸不著頭腦的問題和想法,把他們說得啞口無言。

我喜歡各種科幻、驚悚、靈異等等虛擬類的影視文學作品。

我不甘于一道題只有一種解題方式,我喜歡探索更多的解題思路。

我的思維常常是流動的、跳躍的。

我對周圍的人事物總是充滿了好奇。

我不滿足于那些淺顯的、表面的答案,我想要更深入地了解問題本身。

我的人生追求的就是新鮮、刺激,每天都要過得與眾不同。

測試結果:將所有選項的數字加在一起,就是你的好奇指數。如果你的好奇指數超過了72,那你可就真的是個“好奇寶寶”!