張弛:那山,那水

王悅陽

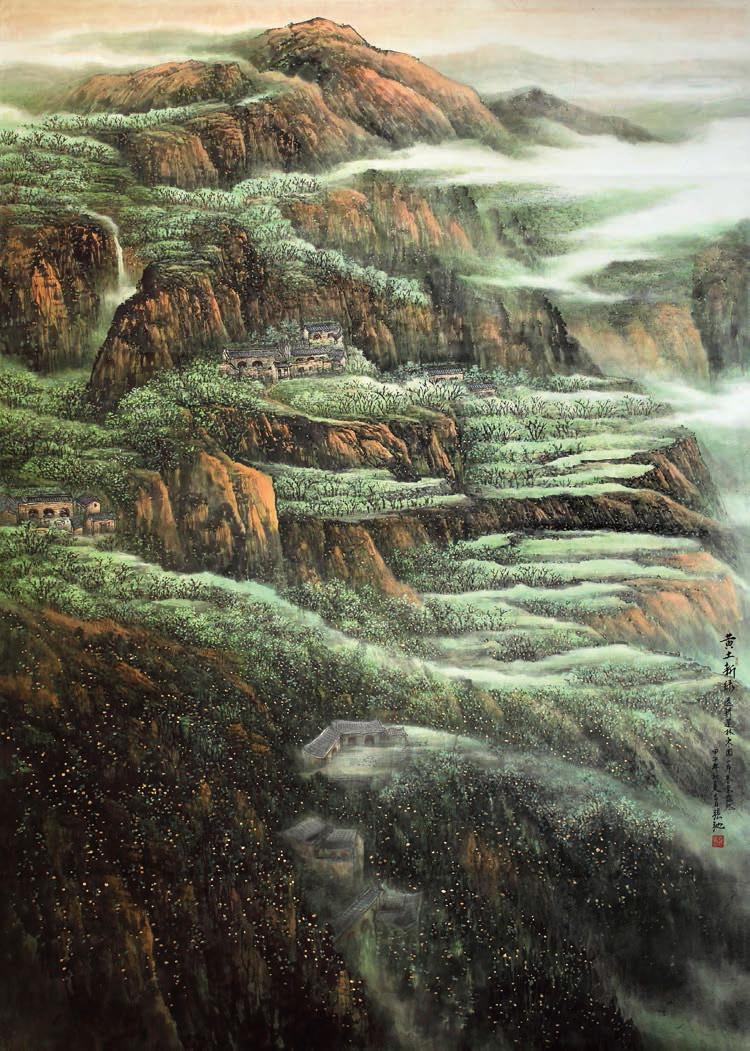

張弛作品《黃土新綠》。

從煙雨迷蒙的江南,到云霧繚繞的黃山,從巍峨雄健的太行,到橫亙浩渺的嵩山……站在畫家張弛的山水畫前,細細品讀,總會讓人有一種神往,一種贊嘆,更有一種依戀。樹石、峰巒、流泉、瀑布、朝云、曉霧……那山、那水,仿佛能激起“崇高”“激蕩”“和睦”“寧靜”和“迷蒙”的情懷,真有一種“群山流水清風去,祥云迷霧款款來”的感受。

誦讀山水,師法自然,一幀幀佳作宛如穿行于秀谷美林,留跡于水泊麗景,品味于日月星辰,出入于四季情結……在張弛的作品中,可誦山風空林,可悟云水流韻,可尋春江明月,可游精神家園,從中可以深刻感受她的水墨智慧。數十年來,大江南北,國門內外,張弛幾乎跑了個遍,她以水墨寫自然,以心靈觀宇宙,傾聽無言,對話寧靜,覓取意象,升華境界,讓筆下的自然景色流淌清雅,讓心中的美的感悟回歸自然。

每回見到這位海上聞名的女畫家,總是笑意吟吟,讓人如沐春風,無論是在熙熙攘攘的畫展上,還是熱鬧非凡的會議中,她總是靜靜地在一旁,觀賞、傾聽、感悟,眉梢眼角擁有智慧與自信,卻又是如此優雅得體,令人難忘。而一旦落筆,潔白宣紙上頓時墨彩交融,氣象萬千,皴、擦、烘、染,轉折多變,自有“巾幗不讓須眉”的豪邁氣概,筆底風云,吞吐古今,師法造化,生機勃勃,令人過目難忘。正如著名畫家江宏所評論的那樣:“我國歷來是男子的天下,畫壇更甚,千百年來,畫家多如牛毛,而女畫家僅一部不長的《玉臺畫史》即囊其全部。半個世紀中,用‘半邊天來矯枉,女畫家仍是鮮見。所以,我對張弛有格外的敬意。得天獨厚的繪畫環境,使她洗去了女性的嬌柔與艷嫩,落筆便見剛強硬朗,直凜凜地一股須眉氣質。”

傳統與積累

張弛是幸運的。她出身繪畫世家,父親張大昕是滬上名家,所繪山水有傳統功力,風格清遠雅致。受父親影響,張弛很小就拿起了畫筆,父親對她說,畫畫是件辛苦的事,要有堅強的毅力。因此父親從小把張弛當男孩培養,也因此養成了她獨立的性格、堅強的意志。在她七八歲時,已經在父親指導下臨摹明清扇面之類名作,后來又研習馬遠、夏圭一路的南宋畫格,而后是北宋范寬、董源、巨然的大幅作品……上中學時,幾乎把可以接觸的名作都臨摹了一遍。父親對張弛的教育非常嚴謹,但也不循規蹈矩,相對開放的治學理念,給予張弛更多的發展空間,為她未來繪畫風格的形成埋下了伏筆。

從工藝美校畢業后,張弛進入上海工藝品進出口公司工作,有緣得以再度學習傳統,臨摹經典,逐漸有了屬于自己的藝術面貌,作品屢獲獎項。不僅如此,她獨特清新的山水畫習作得到了日本畫商與同行的關注,訂單不斷。但在年輕的張弛看來,賣畫不是根本目的,不斷攀登藝術的新境界才是自己的追求。

張弛近影。

1985年,張弛毅然放下一切,選擇到浙江美院進修。幸運的是,她得以拜師于藝術大師陸儼少先生門下,耄耋之年的陸老甚至還親自幫她辦理破格入室進學手續,并且對張弛的繪畫給予了格外的關注。在那段求學歲月里,張弛一直去看陸先生作畫,先生繪畫,先將毛筆洗干凈,蘸一點水,再蘸一點墨,一筆下去,墨色有濃有淡,先濃后淡,先用筆尖,再用筆肚,最后用筆根,墨色濃淡枯澀焦,墨分五彩效果出來了,一支筆里的墨全部畫完,再蘸點水,蘸點墨,墨在宣紙上滲化流動,筆從不同角度按來按去,宣紙上就會出現千變萬化,永不重復。而且陸先生畫畫自由自在,畫到哪里算哪里,一點也不刻意,一切又在繪畫“六法”規定的法度中,那些筆底的線條,圓潤松弛,內力深厚……看了陸先生畫畫后,張弛大受啟發,開始用陸先生的筆墨技法畫山水,畫完后,就請陸先生看,陸先生有時幫她改幾筆,將尖的山石改成圓潤的,意境馬上就不同了,跟著陸先生,張弛長進很快。張弛感受到,看老先生畫畫,可以感受到人與自然,人與宇宙的關系,繪畫是借宣紙抒發畫家自己的感受,畫出畫家內心最深沉的感覺,這就和信仰“天人合一”的中國古典哲學有了聯系。

中國畫講究口傳心授,大量的技巧與手法,都需要老師親自的指導與點撥,若不是親眼所見,很難學到真諦。張弛有這樣好的條件,堪稱幸福。陸老師超凡入圣的技巧,儒雅的為人,真摯的品格,都給張弛留下了極為深刻的印象,可謂敬佩至極。而陸儼少也對這位愛徒稱贊有加,寄予厚望,甚至親筆題詞:“黃山谷賞梅詩有‘淡薄似能知我意,悠閑元不為人芳之句。論者謂得梅花之神。我觀張弛女弟子之山水畫清新嫻雅,庶幾近之。”評價之高,由此可見。回憶起浙美求學的這兩年,張弛總是充滿了感激之情。她認為這對她日后能在東渡日本立足,對她藝術上的提高,極為重要。

出發與回歸

在浙美進修期間,張弛接到一封邀請函,日本的畫廊邀請她赴日發展。兩年后在陸老師與家人的肯定與鼓勵下,1987年,張弛與丈夫樂震文先后踏上了日本的土地,開始了一次全新的藝術飛躍,也成為罕見的在日本畫廊簽約的中國職業畫家。

趁著“改革開放”的東風,這對藝術夫婦到了日本,頓感眼界大開。在日本的博物館美術館,他們看到了仰慕已久的南宋畫家牧溪、梁楷的作品,也看到了諸如橫山大觀、東山魁夷等日本大畫家的作品,受益匪淺。特別是日本繪畫的形式美,以及創作思想中從禪宗衍生而來的對自然的崇拜,對人與宇宙關系處理的方式等等,都對張弛的創作產生了影響。“雖然畫的只是小山小水,卻可以有無窮的想象空間,安靜祥和,虛無縹緲。也許他們的技法方面未必那么精湛,卻可以直抒胸臆,等于說我在異國又經歷了一次傳統的回歸。最初學畫時,我很注重所畫對象的形狀是否漂亮,越到后面就越不關注了,形狀是次要的,內涵才是最重要的。我想把表面的繁復都去掉,用最簡單的筆墨直抒胸臆。”

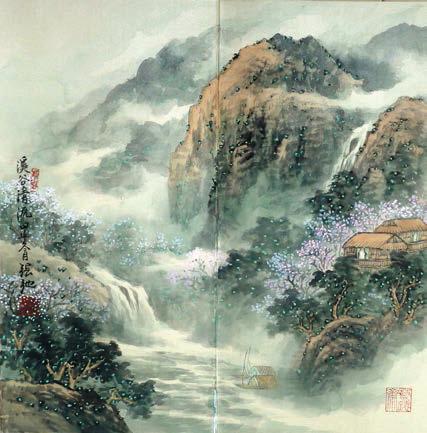

張弛作品《春風致和》。

用中國傳統筆墨藝術語言,結合日本文化元素,最終成為一名具有國際視野的當代畫家,成了張弛的追求與目標。更讓張弛受到心靈震撼的是日本畫家的認真、安靜,他們沉浸在自己的畫里面,堅定地表現自己的風格,慢慢地畫,追求一種極致的完美。“畫家要抱著一顆敬畏心來繪畫。心,要放在畫上,進入畫的世界。要將畫當成自己的孩子來愛。要將自己的靈魂放到畫里面去。”

那一時期張弛的山水畫,汲取了東瀛水墨畫的養分,作品虛幻之境的獲得,在很大程度上來自“水暈墨幛”的運用,反復渲染,使作品形成了層次豐富又統一的調性,這是中國畫不太具備的一種藝術品質。同時,她繼承了中國畫講究筆性的藝術特征,大塊面的點子皴和描寫根須與坡石的折帶皴,不僅與多調性的渲染融為一體,而且賦予畫面以幽深微茫的山水意境。

要將畫當成自己的孩子來愛。要將自己的靈魂放到畫里面去。

在日本,張弛無疑是一個文化使者,一個中國畫藝術傳播者,但她更清楚地知道,作為一個中國人,一個為山水畫不懈奮斗的中國畫家,其事業的核心,離不開本土。如果說在日本的創作期間,是張弛的筆墨向傳統回歸的一次洗禮,那么在她2008年回國定居后,祖國山水的大氣魄,大胸懷,大氣韻,則讓她的作品又一次回歸中華神韻。從出發到回歸,張弛開啟了藝術上的第三次飛躍。

自然與心靈

藝術貴在創造,幾十年來,從扶桑傳道,到回歸祖國,張弛在水墨中國畫的道路上逐漸步入了一個收獲的季節,自然而然地形成了她自己的個性和藝術風格。恰如畫壇大師陳佩秋所說的那樣:“近歲張弛的山水,更見精進,畫中云海翻騰,飛瀑一瀉千里,色彩墨韻清新,用筆嫻雅,大有奪得滬上山水畫冠軍之能。”

的確,綜觀張弛的繪畫作品,她最拿手的表現手法是調動自然界的風、水、云、霧。因為她懂得,孤立的山,缺少流水、風云就缺少變化、動感和靈氣。因此,在這方面,張弛特別善于駕馭。水、泉、瀑、云、風、霧或表現水流直下、一瀉千里,或表現朝霧迷蒙、云海奇涌,或表現萬壑松風、千枝搖曳,都是有機的搭配和組合,靜動結合,如詩如畫,詩情畫境恰到好處地結合,顯示出一種意境的深邃之美。在張弛看來:“畫家不能純客觀地描寫自然,而是要把感受,理解化為詩意巧妙地融入繪畫之中。”

回歸故土,祖國山水的滋養,使得張弛的畫風又多了雄奇壯闊之變,她特別喜歡創作全景式的大構圖,給人一種“一覽眾山小”的磅礴開闊印象,又極善于用細膩的筆觸,集中描繪全景中的某個局部,加以精致刻畫,通過強烈的對比,產生了奪人心魄、過目難忘的藝術效果。

而在這些全新的作品中,或許最有張弛個人藝術特征的,就是一系列探索心理時空的“虛擬山水”。這些山水大多從叢林幽谷的自然生態變出,由巨巖深壑的幽澗、根系發達的灌木、似水若土的濕地和虛幻飄渺的霧靄等構成的畫面元素,營造了一個時空交錯的非現實情境的虛擬世界。正如《中國美術》雜志主編、評論家尚輝所說的那樣:“張弛的山水畫分為理想境界的田園山水和探索心理的虛擬山水兩大類,尤其是她的虛擬山水,通過想象構建符合心理情境的山水,回應的是人們心理世界的某種陌生與孤獨。”對此,張弛也表示,中國畫其實就是把中國文化用圖像呈現出來,畫的結構、構圖、章法就是自然的規律。一般大眾喜歡的可能是面面俱到的畫,但畫家最后可能會把多余的東西去掉,留存下來一個主線,也就是來自人內心世界最真實的東西。因此,這些山水元素的組合與重構,在很大程度上,是對于某種心理體驗的探索,畫面呈現了現代人很難在現實中感受到的荒蠻、神秘、譎異、虛幻和幽微的心理體驗,探討著人與自然的關系。

張弛作品《溪谷清流》。

在這批“虛擬山水”中,《云水謠》系列可說是最重要的代表作,道出一種“虛實相涵”,“動靜共生”的藝術的內在邏輯。正如詩人洛夫評述的那樣:“張弛的畫一向在對大自然的擁抱中體現了生命的豐富而堅韌的質感。其實自然就是她的內心世界,表現一種人與自然的和諧關系,這就是中國傳統文化的核心思想:天人合一。”在洛夫看來,張弛就是一位從現實中去發現美、喚醒美、點亮美的畫家,她運用筆墨把普普通通的事物變成意象,化為一個滲有她個性、情感和思想的心靈世界,這就是張弛的世界。

張弛作品《雨過云凝曉半開》。

2009年,為迎接2010上海世博會,德高望重的陳佩秋先生推薦張弛繪制獻禮畫卷《海上攬勝》。接到任務后,張弛攀山、渡水、登高樓、過大街、訪世博園、入名勝古跡,凡能代表上海景色的,她都作過實地寫生。從黃浦江源頭清澈的水流起頭,河水穿過安吉大竹海,繞過松江方塔,進入大虹橋國家會展中心“四葉草”,越過延安高架路兩邊的建筑群,來到世博園,再越過外灘,越過陸家嘴東方明珠,穿過浩瀚長江,進入崇明島,最后以濕地邊休閑嬉水的水牛家族、翱翔藍天的小鳥結尾。長卷以綠色為主基調,虛實相間,秀麗潤澤,情景交融,形神合一,樹草蒼翠,建筑厚重,相得益彰,詩意盎然,有著音樂感和節奏感,表現了人類源于自然,回歸自然,人與自然和諧相處,人與人和諧相處,人與心靈和諧相處的世博會主題,張弛畫這幅長卷的過程,其實也是在向“天人合一”古老哲學回歸的過程。這幅畫,在似與不似之間描繪了大上海的美,也展露出創作者對大自然的情感,展露出畫家對自然宇宙的觀念及自身精神境界。

轉眼到了2019年,為迎接建國70周年的大慶,張弛又一次全身心投入到《海上攬勝》的修改、補充之中,要將這十年來上海全新的變化與發展,一一收入筆端,為共和國的生日獻禮。通過長卷的繪制,張弛由衷地感到:藝術作品的好壞,不僅在于筆墨與技巧,最重要的則是精神與感情。無論山水煙云,亦或高樓大廈,繪畫的過程就是自身修養的過程,這一切,都因為對自然,對生活的感恩與深情,而變得愈加美好。這,才是藝術永恒的魅力。