新化方言介詞“逗” “拿”研究

胡 丹

(南京師范大學 文學院,江蘇 南京 210097)

新化縣屬于湖南省婁底市,位于湖南省中部偏西,婁底市西部。新化方言屬老湘語——婁邵片[1](16),由于在語音和詞匯方面和普通話差別較大,因此方言具有較高的研究價值。其中有關新化方言語音研究的成果較多,主要集中在實驗語音這塊。在語法這方面,特別是介詞研究相對較少。彭笑芳(2015)碩士論文《湘方言處置標記研究》、曾慶安(2009)《新化方言被動標記研究》(此文主要探了被動標記“得、要、被”。 )僅對介詞“逗、拿”有所提及而已。 羅昕如(1998)《新化方言研究》中也只是簡單提及了兩詞的語法現象,沒有詳細鋪開,并且個別語法現象如今已經發生改變,需要重新探討。新化方言屬于真正的湘語[2](8),湘語作為漢語方言獨立的一支,因其自身獨特的社會、地理環境及歷史淵源,其發展演變備受學界關注[3](7)。 據此,新化方言中堪比普通話“把”字句和“被”字句標記的介詞“逗(ti?33)”、“拿(la13)”如果沒有單方面的較為詳細的研究,實屬遺憾。故站在前人的肩膀上,寫下此文重新詳細敘述與探討新化方言介詞“逗”“拿”的語法應用。此文語料感謝新化老鄉胡穎、鄒嘉媛、成斌的語感驗證。

一、新化方言介詞“逗(ti?33)”和普通話“被”比較

1.1 “逗”作介詞,引進施事,與施事構成介詞短語。

(1)杯子逗幾打碎了。(杯子被他打碎了。)

(2)*杯子逗打碎了。(杯子被打碎了。)

(3)獎狀逗陳慧平拿走了。(獎狀被陳慧平拿走了)

(4)*獎狀逗陳慧平拿走了。(獎狀被拿走了)

在新化方言中,“逗+施事”是固定結構,語義角色中的施事一定要出現,不然在句法上不成立,比如上面的(2)和(4)例。翻譯為普通話是能說的,但是方言中不行。并且在整個句子中一般會形成“逗+施事+述補結構”的語法框架。如果,要想和普通話一樣,“被”動標記后不出現施事,要加補足語“倒”,組成“逗倒”[4](276)。

1.2 “逗倒”組合成詞時,施事可以不出現,語法結構成立。

(5)幾逗倒蓋噶出去哩。(他被趕出去了)

當句子中出現施事時,“逗”和“逗倒”都能用,表示被動結構。當施事不出現時,只能用“逗倒”。而普通話不管施事出不出現,都能用介詞“被。”筆者認為這和新化方言語法的特點有關,“倒”經常出現在介詞尾,比如還有表示對象的“對倒”,“對倒幾講(對他說)”,還有“拿倒”,“把嗯份信拿倒固來咯(把那份信拿過來)”。

1.3 “逗+施事+幫你+動詞”結構出現時,施事可以存在。

羅昕如(1998)提到,在有施事出現的“逗”字句中,可在動詞前加“幫你”,“幫你”相當于普通話動詞“給”,不表具體詞匯意義[3](277)。 如下第(6)例:

(6)叫花子逗倒老板幫你蓋咖出去哩[4](276)(叫花子被老板給趕出去了)

(7)屋里逗細冒幾翻底稀弄[4](276)。(房間被小孩翻得亂七八糟。)

針對這一說法,由于時代變遷,如果要表達這一層意思,人們通常會直接省略被動標記“逗倒”,變為“叫花子老板幫你蓋咖出去哩。”母語者在說這句話時,“叫花子”處并不會有所停延。如果有所停延,會覺得很奇怪。也就是在新化方言中,有表被動的無標記句子。無標記被動句可以是NP+NP+VP的結構,其中被動標記“逗”或“逗倒”可以省略。(6)例去掉被動標記后,“叫花子”是NP,“老板”是NP,“幫你解咖出去哩”是VP,構成無標記格式:NP+NP+VP。但普通話不這樣說,“蘋果,小明吃了。”這一句話中,蘋果后面一定會有停頓。這和本身方言說話的韻律感有關。

1.4 語義上,“逗”出現的被動句中,受事一定受到了傷害,但“逗”字句中,主語也有可能是受益者。

(8)小明逗娘老子打噶一餐。(小明被媽媽打了一頓。)

(9)小明逗學校里評為了三好學生(小明被學校評為了三好學生)

(10)小明逗學校老師批評了一頓

羅昕如(1998)表示,“逗”只能表示“遭受”義,第(9)例不能說。但據現在的新化方言來看,并不是只表示“遭受義”,比如瀘溪鎮、白溪鎮、小洋、圳上鎮那邊,所以(9)例是可以說的。普通話中,“被動句”一般也表示受事受到了某一程度的傷害,比如“玻璃被打碎了。”但也有少數表示“受益”,比如例(9)。因此,可能是受官話影響,也有可能是當時羅昕如先生沒有調查全面,“逗”字句是中,主語是可以表示受益者的。

1.5 “逗”與動詞“打、罵”結合時,被動義隱形存在。

“逗打”在方言中,主要是“找打”的意思,此時語法結構是述賓,但重讀“逗”時,是“應該被打”的意思,語法結構是狀中。因此,是否重讀影響語法結構。“逗罵”同理。并且這兩個詞是可以直接成句的。在這兩個詞中,“逗”不能完全解讀為被動標記,而要添加相應的動詞義,故“逗”突出的是動詞義,被動義藏在動詞義里頭,所以筆者管這個叫作“被動義隱形存在。”為什么不說本來“逗”就有動詞的用法呢,這可能是其動詞義影響的呀?因為在新化方言中“逗”只有介詞用法,后面一般不能直接加賓語。當然,存在同樣語音形式的ti?33,這個“逗”和普通話的“逗小孩玩”的“逗”一個意思。 和介詞“逗”是否有淵源,學界還沒有過說明。

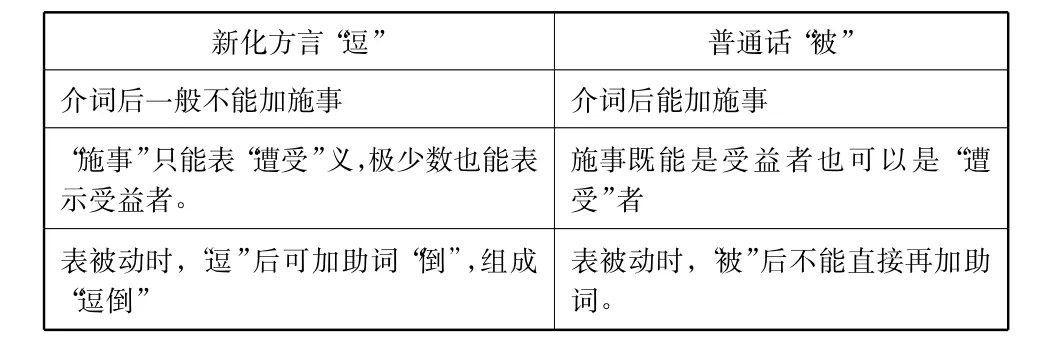

總的來說,新化方言介詞“逗”和普通話“被”的差別主要體現在:

新化方言“逗” 普通話“被”介詞后一般不能加施事 介詞后能加施事“施事”只能表“遭受”義,極少數也能表示受益者。施事既能是受益者也可以是“遭受”者表被動時,“逗”后可加助詞“倒”,組成“逗倒”表被動時,“被”后不能直接再加助詞。

二、新化方言介詞拿1(la13)和普通話“把”比較

新化方言介詞“拿”的語法意義比表被動標記的“逗”要稍加復雜,因為“拿”還有動詞義的使用。彭笑芳(2015)的第三章處置標記提到,“拿”是漢語方言中較為常見的處置標記。就湘方言而言,“拿”的處置標記用法多見于湘語婁邵片的湘雙小片,漣梅小片以及新化小片地帶[3](26)。 根據羅昕如(1998)的研究,新化方言介詞“拿”、“拿倒”有兩種意義和用法:一是表示處置,引進受事,相當于普通話介詞“把”。我們叫它拿1[4](277)。 這個意義是本文要重點討論的。 二是組成介賓短語表方式、依據,相當于普通話介詞“拿”或“用”。我們管它叫拿2。本節主要討論拿1,故不再標明是拿1還是拿2,闡述拿2時會再做說明。

2.1 新化方言介詞“拿”表處置義,引進受事賓語。

(11)拿粒衣衫洗噶(把這些衣服洗掉)

(12)拿扇門搜倒(把這扇門鎖上/*把扇門鎖上)

“拿”與受事組成介詞短語作狀語,在這種情況下,相當于普通話的“把”。但有一個小現象值得注意,就是第(12)例中,處置標記“拿+扇門”這樣的“處置標記+量詞+N”結構在普通話中不用,普通話中需要加上數量詞“一”或者代詞“這、那”才能使句子成立,或者直接去掉量詞“扇”,變為“把門鎖上。”這不僅讓我想到,周振鶴、游汝杰先生的《方言與中國文化》中提及到一種現象,徽州方言以及溫州方言語法上有一些共同特征,即量詞可以兼用作指示代詞和表領屬的結構助詞。那么,在這里,新化方言的量詞也有同樣的語法作用。比如:拿倒嗯只鋼筆來咯(把你的鋼筆拿來。)

2.2 “拿倒”使用時,“拿倒”后的名詞必須在其前面加量詞,即必須為“拿倒+量詞+名詞”的句法格式。

(13)拿倒只桌子清一哈(把桌子清理一下)

(14)*拿倒一只桌子清一哈

(15)*拿倒這只桌子清一哈

“拿倒”和“拿”的使用情況基本一樣,只是能不能在后面加量詞的問題有所差別。“拿倒”后必須有量詞,但量詞前不能有數量詞,如例(14),數詞“一”不能出現。與之不同的是,普通話中“把”后是不能直接加上“量詞+名詞”格式的,如“*把張桌子清理一下。”

2.3 當“拿”與“幫我”共現時,“幫我”既可以在介詞前,也可以在介詞后。

(16)嗯幫我拿個火關哈(你幫我把火關下)

(17)嗯拿個火幫我關哈。(*你把火幫我關一下)

在普通話中,“把+NP”組成的介詞短語只能放在動詞前,不能放在動詞后。比如第(17)例的普通話部分,“幫我”不能放在“把火”后面。

“拿”除上面的介詞“拿1”之外,還有“拿2”。 拿2的情況和普通的“拿”和“用”意思一樣。如下面的例子(18)。因為拿2的使用與普通話沒什么兩樣,所以不再贅述。

(18)唔讀書,嗯拿么個討飯恰(不讀書,你拿什么討飯吃?)

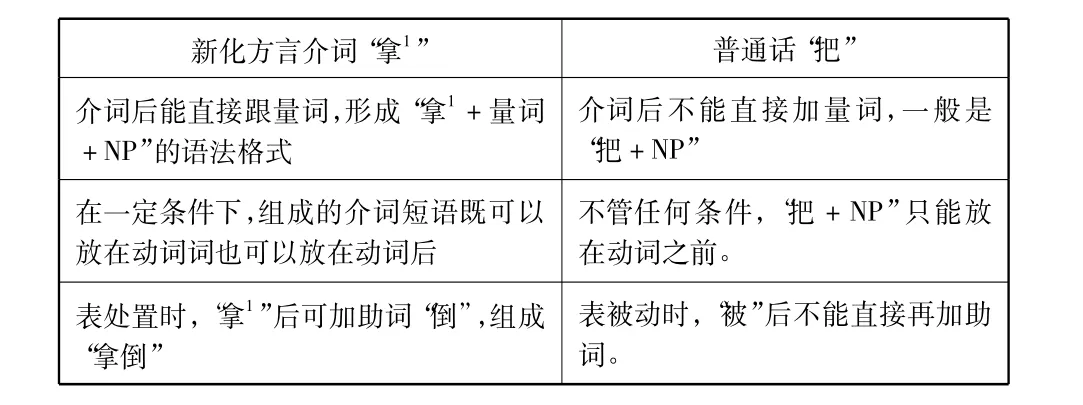

如上所述,我們可以得出新化方言介詞“拿1”和普通話“把”的比較結果:

新化方言介詞“拿1” 普通話“把”介詞后能直接跟量詞,形成“拿1+量詞+NP”的語法格式介詞后不能直接加量詞,一般是“把 +NP”在一定條件下,組成的介詞短語既可以放在動詞詞也可以放在動詞后不管任何條件,“把 +NP”只能放在動詞之前。表處置時,“拿1”后可加助詞“倒”,組成“拿倒”表被動時,“被”后不能直接再加助詞。

(注:王力《中國語法理論》(1954)指出處置式是“用助動‘把’或‘將’字,把目的語提到敘述詞的前面”,因新化方言中“拿”相當于“把”,故以上表格也稱其有處置義[5](164)。 )

三、新化方言的“逗”字句和“拿”字句是否可以互換。

官話中有“把”字句,但是很多方言卻沒有。新化方言中相當于普通話中的“把”字句就是“拿”字句。因此“拿”字句可以和普通話“把”字句進行比較。

普通話中,“把”字句和“被”字句一般而言,可以相互轉換。比如:

(19)小紅把杯子打碎了。

(20)杯子被小紅打碎了。

盡管句子順序被調整,但是整個句子的語義角色都沒有改變,并且聽話人能聽明白而不產生誤解。根據移位、替換規則,我們來看一下新化方言的“逗”字句和“拿”字句。這里的“拿”指拿1。

(21)小紅拿粒衣衫洗噶哩。(小紅把衣服洗了)

(22)粒衣衫逗小紅洗噶哩。(衣服被小紅洗了)

從(21)、(22)例中,我們發現,通過移動施事和受事的位置,替換介詞之后,被動和處置在方言中也是可以互換的。但是我們看一下“拿倒”和“逗倒”的轉換:

(23)拿倒只屋掃一下。

(24)*只屋逗倒掃一下。第(24)例就不能說。僅憑移位和替換規則,兩者是不能轉換的。首先是因為“量詞+N”的結構只能放在“拿倒”后面,因此將“量詞+N”提前時,就不能形成完整的NP作主語,從而使整個句子語法成分不完整。另外,最關鍵的原因是,“拿倒”表處置義時,一般不添加主語,并且表祈使、命令語氣。要求別人去干某件事。普通話“把”不一樣,即使整個處置句中,沒有主語,依然可以表示陳述語氣,整個句子就是陳述句。比如“把水喝了”既可以表示命令、祈使,也可以表示陳述句,闡述一件事情,因此“把水喝了”可以轉變為“水被喝了”。因此“拿倒”和“逗倒”是不能互換的。

新化方言中比較有特色的介詞還有“打、對、幫”等,目前還沒有相應的專題研究,對所有的常用介詞進行專題研究,這是方言語法領域的另外一片新天地。逗 (ti?33)、拿(la13)兩個介詞的使用在新化方言中使用頻率非常高,“拿”在整個湘方言中都有“處置”義的使用。但我們會發現,方言中也有“把”的使用,在表示處置時使用“把”的幾率更高。關于新化方言“把”的高頻使用有兩種觀點:一種是湘語的固有形式;二是語言接觸,普通話推廣的結果[3](17)。 我認為這和語音內部發展演變也有關。除此,“逗”字句和“拿”字句也可以通過移位、替換規則進行轉換。說明在語法上,新化方言和普通話有所不同,但也有相同之處。