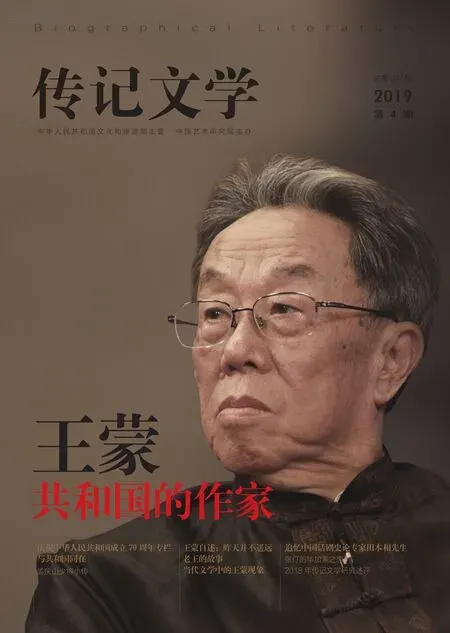

共和國的寶藏

——王蒙的小說

龔自強

中國藝術研究院

王蒙著《青春萬歲》

1953年寫作《青春萬歲》時,王蒙剛剛19歲。應該說,這是一部激動人心的作品。“所有的日子,所有的日子都來吧/讓我編織你們……”所展現出來的一代青年人生活的積極有為、樂觀向上的精神面貌至今依然可以震撼人心。可能與自己早年從事青年團工作的經歷有關,王蒙在這篇小說中展現出強烈的“少共”情結,在后來他的作品中這一情結還會不斷出現。小說聚焦中華人民共和國成立前夕北京一所中學的一群高三學生,通過對他們熱熱烈烈的高中最后一年生活的描寫,著力表現為國為民、大公無私的共青團精神與沉迷自我、自私自利的個人“奮斗”精神之間的矛盾與沖突。既然是青年人生活的呈現,小說當然少不了對于友情的濃墨重彩的敘寫,對于初萌的愛情的“小心翼翼”的觸碰,對于師生關系的探討等這些“常規化”操作。但這部如果單從題目出發很容易被誤解為一部明朗的、簡單的、觀念化的作品的小說卻也有著諸多復雜的況味,初步展現了王蒙少有的創作才華。

一

人們通常會認為王蒙的早期寫作充滿政治意味,但《青春萬歲》的基調雖然高昂,充滿理想主義情懷,卻也更有心去探討人物生活中的困惑與共青團工作中的困難,可以說是貼著生活本來的樣子去寫那一時代青年生活的典范。了解王蒙創作的人會發覺,在《青春萬歲》中,王蒙早期創作的基本關注點已經初露端倪,且漸成氣候,即關注青年人生活中的困惑之點與困難之處。這一關注點我們可以在后來的《組織部來了個年輕人》中見到更為精彩的發揮。這一關注點的持續推進,則可以延展為王蒙作品中一直綿延流蕩的質疑與反思精神。不可否認,王蒙的作品始終都有著對于未來、對于國家、對于黨和人民的事業的最為赤誠的樂觀精神,但也始終可以看到在歷史與個人之間存在的齟齬與裂縫所帶給人物的持續精神困擾。而這一切,最終帶來的則是作品思想質地的提升。

《青春萬歲》是昂揚的,但對李春、蘇寧與呼瑪麗的“個體化”展現卻使得這昂揚備受波折。小說無疑注意到了中華人民共和國成立前后可能面臨的種種問題。王蒙對新中國當然充滿期待,所謂“青春萬歲”最直言不諱地體現了這種期待的熱忱,但他顯然又不是被熱忱沖昏頭腦的簡單的“政治傳聲筒”,通過對這三個人物精神轉變的反復與曲折的敘寫,王蒙實際上在勝利即將到來的“歷史時刻”,已經開始對于這勝利本身的反思。當然反思勝利,是為了勝利更加穩固、牢靠、堅定,但反思本身卻打開了更加豐富的小說面向和歷史面向。在這個意義上,王蒙的小說盡管包羅萬象,品類眾多,卻也可以統一稱之為“反思”小說。“反思”始終是王蒙小說最為基本的特質,甚至可以說,離開反思,便沒有王蒙小說。

根據王蒙長篇小說《青春萬歲》改編的同名電影海報

王蒙筆下的中國歷史與現實,既是客觀存在過或存在著的,也是主觀上屬于王蒙個人的,帶有強烈的王蒙個人標記,充滿了他持之以恒的思索與探求。盡管他的多數作品與歷史或現實有著同等的結構,他也并不試圖在形式上超越這種同等結構的框架。他的作品并不完全與歷史或現實等同,他總是以個人的敏銳與犀利洞穿歷史與現實,表達出自己獨一份的認知。在對于歷史或現實的呈現中,王蒙個人的聲音一直存在,它們要么隱匿在作品人物身上,要么隱匿在作品語言身上,要么就隱匿在作品的某種氛圍之上。盡管是一個“話癆型”作家,王蒙卻不大在小說中直抒己見,他更愿意隱匿在什么東西的后面,或者說,他更愿意以作品本身來表達自己的見識,他將一切都交給作品了。你可以質疑王蒙的對于歷史與現實的認知,但卻無法質疑他通過持續反思而得來的自己認知的過程,也無法質疑他始終具有的個人化視角對于作品的決定性的積極意義。

因此,王蒙寫出《組織部來了個年輕人》這樣的作品才不讓人驚奇。1956年,王蒙不過22歲,便已展現出如此老到的敘述才華,的確令人驚異。盡管這篇小說飽受爭議,但它表達的一代或一批青年的困惑至今仍仿佛清晰可感,甚至仍然可以作為一個普遍命題給今人以啟示。王蒙采用層層推進的方法,一點一點揭開韓常新和劉世吾的真實面目,通過這種陌生化手法的運用,讀者便可以跟隨林震一起逐步揭開冰山的主體,從而達到最大程度上對于“丑惡”現實的揭露,讓人感同身受。

1984年,王蒙率領中國電影代表團攜電影《青春萬歲》在蘇聯塔什干(現烏茲別克首都)亞非拉電影節參展

《青春萬歲》整篇小說的結構十分嚴整,各個人物板塊的安插頗有講究,敘述本身也很有魅力。后來經過長久的沉寂,復歸文壇的王蒙突然進入到意識流的探索時期,又開始進入到語言的“躁狂期”,而這仍然可以在一個秩序化的脈絡里來認識:王蒙是一個天生的小說家,他對于小說的敘述、結構、語言等層面的造詣(更或者可以說是直覺)相當高深,又可以說有著頗為明顯的自覺追求。

《組織部來了個年輕人》入選 中國作協1956年《短篇小說選》

但不得不說,這一點恰恰常為人們所忽略,即便是那些對其意識流小說持欣賞態度的人,也不見得會認為王蒙是一個天生的小說家。人們太容易為王蒙小說的內容所牽制,造成強烈的第一印象。王蒙小說的內容太駁雜,汪洋恣肆,這就更容易讓人忘記其在形式方面的探索及其具有的革命能量。長期以來,我們的文論環境又經常提倡“內容大于形式”,好像強調形式方面的才華有失偏頗一樣。然而,只有承認形式的意義,我們才能承認王蒙對于小說的那種近乎生命直覺的天生能力,沒有這種能力,我們將很難解釋何以在20余年的“沉寂”,“文革”結束后歸來文壇的王蒙依然有如此旺盛的創作能力,且帶給人們更多更大的“沖擊”。

二

歸來的王蒙正值中年,創作力旺盛,但就創作心態而言,也不無蒼老之感。他的寫作依然細膩、靈動、注重探查人物內心活動,往往于心理波動的細微處做文章,頗有溢出現實主義規范的勢頭,《春之聲》《夜的眼》等作品因此成為新時期文壇意識流寫作的先驅。《春之聲》曾引起很大爭議,何以王蒙這樣的歸來作家突然寫出“標新立異”之作,這不免讓人感到詫異。也許只有借助意識流的幫助,王蒙才能更加窮形盡相地寫出自己內心復雜的、絕非黑白分明的歷史與現實感受。小說主人公剛剛從國外考察歸來,小說只截取了主人公坐汽車回老家探親時在汽車上的所思所想所見所聞,卻給人以上下幾十年的滄桑之感。將巨大的歷史與現實內容集中呈現于短暫的時空中,小說只能求助于意識流,借助于主人公的聯想能力。坐在悶罐子車上的主人公思緒萬千,浮想聯翩,一面是落后的中國現實,一面是剛剛經歷的國外的先進發展,這兩幅畫面不停交替,又與悶罐子車上播放的《春之聲圓舞曲》等互相穿插,就此表現出主人公百感交集的內心情緒。王蒙的小說世界不再那么非黑即白,也不是所謂五顏六色,經歷過人生的浮沉之后,其小說的主色調毋寧說是“雜色”。

這種形式主義的探索并非刻意標新立異,對于王蒙來說,面對長期“失語”局面的突然“解禁”,面對新時期全新的躍動的生活和社會現實,他有千言萬語想要表達,一時之間他無法遏制自己無法把控的語言洪流,意識流寫作正與他內心橫沖直撞的語言洪流不謀而合。《春之聲》《夜的眼》等就創作心態而言,不無蒼老,但就小說藝術和語流狀態而言,則仍然不乏青春氣魄。那時刻激動飽滿的內省的敘述視點,那五花八門的全新的社會現實,那積壓在一起的幾十年的沉重歷史,那急急切切渴望宣泄的語言之流……王蒙所展現出來的分明仍然是一個激情勃發的青年形象,只是這“青年人”的內心充滿故事,復雜而無法統一,在這背后,則是他對于共和國歷史與現實更為深刻的認識與更為深沉的感情。這一切讀來都讓人備受感動。

《相見時難》發表于《十月》1982年第2期,獲“中國作家協會第二屆(1981-1982) 全國優秀中篇小說獎”和“1982-1984年十月文學獎”

新時期伊始,王蒙的創作量十分可觀,可以視為歸來作家的代表之一。雖然大體被籠統歸納在傷痕作家的行列里,但這只是就寫作主題而言的“無奈”劃分。事實上,王蒙的寫作始終保持自我的格調與追求,始終有自己清醒的道路。即便在傷痕文學的陣營里,諸多論者也早就看出他的不同之處。洪子誠認為:“他的以‘文革’和‘當代史’為題材的作品……一開始就與流行的揭露、控訴的題材和情感方式保持距離,雖然有的作品也采用流行的以當代歷史事件為結構框架,但表現了一定的思想深度和藝術控制力,和重視心靈現實,重視歷史理念的思辨剖析的傾向。”(洪子誠著《中國當代文學史》,北京大學出版社2007年版)王蒙很少控訴什么,并不是因為他內心不尋求控訴,而是在他更為深沉的思考之下,可控訴之物與可控訴之人均有其無可奈何之處。與其直截了當地將歷史罪惡歸結為某幾個或某些惡人的惡行,王蒙顯然更為在意人性深處的罪惡,而這樣的罪惡沒有人可以脫開干系。因此,所謂的審視歷史,不僅僅意味著對他人罪行的審視,也必然意味著對自己罪行的審視,對每一歷史在場人罪行的審視。

王蒙著《蝴蝶》英譯本

《蝴蝶》寫老干部張思遠的人生沉浮,批判意味明顯。張思遠來自于人民,身居高位的他在那段運動頻仍的歷史時期,無奈之下脫離了與人民的歷史聯系;悖謬的是,唯有與人民脫離歷史聯系,他才能夠始終緊跟“歷史的腳步”。但即便如此,張思遠還是沒能逃脫被宣布為人民的敵人的命運。這就可見歷史本身之變幻莫測。王蒙無疑寫出了某種真實的歷史,即便歷史的創傷輕易得到修復,那來自知識分子內心的拷問與追問作為創傷卻仍然存在,并成為新時期人們心中刺目的隱疾。莊周夢蝶之所以在此借用,實在是因為面對劇烈變動的歷史與現實,張思遠無法相信眼前曾經發生和正在發生的一切,只有將之歸結為夢,他的精神才能得到平息。這是何等殘酷的書寫,但這又是何等堅執的信仰。正如陳曉明在談到王蒙意識流小說時所說:“他在意識流小說系列中,試圖去揭示個人與自身的歷史可能分離這樣一個獨特的主題。他筆下的人物并不能從歷史中脫身出來,也無力站在意識形態給定的批判‘文革’的高度,他寧可讓他們彷徨,對未來有所疑慮。那些經歷依然構成困擾他們的根源。”(陳曉明著《中國當代文學主潮》,北京大學出版社2009年版)但即便如此,王蒙依然在作品中嘗試將個人與自身的歷史相分離,因為唯有如此,人物的精神信仰才能得到統一,理想與現實之間的裂縫才能得到彌合。

透射電子顯微鏡觀察Piwil2-iCSCs外泌體可見其大小較均勻,直徑在50~100 nm,形態較規則,呈圓形或橢圓形囊泡狀,中心淡染,邊緣清晰(圖1A)。NTA顯示外泌體直徑集中在100~200 nm(圖1B)。

在《布禮》中,王蒙更加推進這一向度的思索,人物的存在背景于此有了煉獄的意味,《布禮》也因此讓人心情沉痛,又讓人感到震驚。鐘亦成九死一生的人生經歷可謂曲折異常,因為一首詩歌犯下了莫須有的罪名被歸為“右派”,繼而在“文革”中飽受沖擊與折磨。但即便經歷如此多的人生劫難,他仍然可以在新時期到來之后,明確無疑地表示:“回顧二十余年的坎坷,我并無傷感,也不怨天尤人。”已然白發蒼蒼的鐘亦成還是可以與自己的妻子凌雪流著眼淚互致布禮。布禮就是鐘亦成與凌雪的信仰,雖然飽受歷史的戲弄,但布禮始終都是他們的精神信仰與支柱,在任何時候,他們都從未放棄對于布禮的信仰。這種“雖九死其猶未悔”的堅執精神實在令人驚嘆。王蒙毫不隱晦對于鐘亦成所遭受災難的直書,但他更為在意的顯然是對這“雖九死其猶未悔”的革命精神的禮贊。在這禮贊的背后,我們也難免要進一步審視鐘亦成的一生,并對歷史與現實做更為深邃復雜的思考,從而一改歷史既定的明朗樂觀的基調,看出其間更為糾纏也更為復雜的情緒來。

鐘亦成的精神屢經動蕩,肉體上的懲罰與精神上的折磨屢次到來,小說真可以稱得上是殘酷文學了,它無疑對讀者的閱讀神經給以極大折磨。但即便如此,人物的信仰依然挺立。王蒙筆下的人物一如王蒙自身,是有堅定政治信仰的人。比之于后來的作家,王蒙這代人可能是政治信仰十分堅定的一代,他們有一種強烈的與共和國共命運的使命感和責任感,自認為而實際上也是國家的中堅。共和國的青春與他們的青春同步,共和國的成長與他們的成長同步,他們自然無法不為共和國的點滴變化而感慨系之。

無論受害者,還是施害者,都是歷史的產物,都有某種無可奈何、身不由己之感,但王蒙絕非要泯滅一切善惡區分,成為一個無是非的作家,毋寧說他是傷痕文學慣常敘述套路的反叛者,反感那種非黑即白的輕易敘述邏輯。他的批判雖不明晰,卻更為普遍,也更為深沉。在傷痕文學的慣常敘述中,那些失去歷史合法性的老干部通過展示傷痕便可以輕易將歷史主體修復,重新以歷史主體的身份拋頭露面。“傷痕”于他們而言僅僅成為一種展示,或一種苦難的象征,傷痕的承受者幾乎輕而易舉就能借此再次回到歷史的主體地位,“傷痕”因此有了功勛章的價值。王蒙要思考的問題是:如果“傷痕”僅僅直接通向“功勛”,那曾經普遍存在的罪惡與災難該如何解釋?如果罪惡與災難僅僅意味著一種榮耀的證明,那我們關于歷史的反思就未免太淺薄、太浮表了。

王蒙著《布禮》英譯本

王蒙倒沒有觸及懺悔意識,但他對于歷史與現實的剖析卻以更加豐實的細節證明了懺悔的必要。王蒙80年代的一系列作品拒絕對于傷痕的展示,而是立足對于歷史與現實做貼近本來面目的敘寫,他依然依托歷史與現實的框架來敘述歷史與現實,他依然對歷史與現實抱有完全的樂觀與積極向上的態度,但他顯然無意按照流俗來安排愛憎、定奪善惡。當他將復雜的審視目光投射到其筆下人物身上的時候,我們總是能感到那里沒有一個人物可以稱得上是無罪,可以坦然輕松地面對新時期,面對未來。這應該是王蒙小說十分發人深省、耐人尋味的重要一點。

三

王蒙小說的主人公大多為知識分子,更確切地說,是知識分子型的老干部,這讓其小說無法不與中國當代政治進程始終緊密聯系。“少共情結”始終是我們得以解開王蒙小說密碼的一把鑰匙。他的小說幾乎沒有什么閑情逸致的抒發,每一篇都在關注國家與社會現實的新動向,深重的家國意識始終是王蒙小說不可脫去的底色。沒有共和國的前世今生,便沒有王蒙這個作家,王蒙這樣的作家,又成為共和國歷史與現實的“現身說法”,借助時刻深思著的作品,王蒙無疑為共和國的歷史與現實作了具有個人化意味的描繪。綜合起來看,那也是一幅波瀾壯闊的歷史(現實)長卷。

但應該說,王蒙又不是簡單政治化的作家,其政治信仰的堅定與樂觀并不與他對政治的復雜動向與面向的探討矛盾,像《堅硬的稀粥》這樣的作品盡管充滿了荒誕和象征色彩,但它無疑也體現了作家對于現實的始終更新著的思考。“堅硬的稀粥”大可以作為堅厚的中國政治傳統的指稱,借助稀粥的“堅硬”,小說無疑表達了對于中國政治傳統的更為堅實的信賴和更為深入的認知。

王蒙的寫作整體性地參與了80年代文學,那個所謂中國文學的黃金時代盡管不無建構的嫌疑,但比之于十七年文學,確實顯示出當代文學更大的包容性和開放性。中國當代文學開始面向世界,也重新開始走向世界,文學寫作者的世界眼光更加側重在借鑒與融化西方文學的精華,而不再是“沉湎于”中國文學的標準“樣板”。王蒙的寫作可以說是80年代文學的重要收獲,這并不是指他的寫作完美體現了80年代的文學規范與要求,事實上也沒有這樣的規范和要求,而是說在整體性參與80年代文學的同時,在與主流文學潮流相偕同的同時,王蒙的創作又是十分個人化的,具有那種個人化的思考、個人化的敏感和個人化的探索,從而能夠發出擲地有聲的時代之音。

王蒙的作品契合80年代整體文學潮流,是必然,也是偶然。從必然性上來看,他的寫作無法不觸及共和國30余年的歷史與現實,他生活于其中,經驗在其中,思考在其中,他無法超脫出來;從偶然性上來看,他的寫作始終是自成一格的。同樣是傷痕文學,王蒙卻側重于意識流藝術的探索,與通常屬于現實主義脈絡的傷痕文學可謂大異其趣,但他個人對于意識流的探索無疑又豐富了傷痕文學的內涵,這又是偶然的。王蒙一生的著述甚多,從現在其寫作所呈現的格局來看,他更多是從個人興趣出發來寫作,小說也只是他的一個選擇而已,這就更加證明當年其與主流文學潮流的契合實屬偶然。

客觀地說,在意識流小說的探索上,王蒙有其一定的先驅意義,但并沒有特別突出的貢獻。時至今日,我們方可以更加明白王蒙的意識流小說其重心并不在于“意識流”,而在于“小說”,或更確切地說,在于“小說的內容”,是由于長期的“失語”一下子得以釋放,有千言萬語慌不擇路,無法再用一種克制的、正常的、節奏化的、結構化的敘述結構與語言組織去容納之,這才有了意識流語言的噴涌。另一方面,王蒙選擇意識流應該也與當時的形勢有關。王蒙的寫作始終有個人化的思考,他善于用意識流來掩蓋自己的鋒芒。《春之聲》等意識流小說雖然充滿了意識的流動,但意識的流動并無任何非理性特征,而不過是更加大量聚集的有序心理活動。在王蒙這里,意識流的活動仍然被限定在故事的框架之內,是對于故事的有益補充,而不具備獨立成體的資質。80年代中后期《來勁》《一嚏千嬌》等作品中語言的洪流更加駁雜躁動,但也有不節制、表意混亂的弊病,依然是在理性范疇內的“有意為之”,并無助于更深刻、更有力、更準確地揭示小說主旨,藝術效果只能說是一般。這是王蒙的局限所在。他內心其實還是有一個傳統現實主義的基本內核在,意識流的嘗試不過是要使這一傳統現實主義更加豐富,根基仍在傳統現實主義,他就注定不能突破太多,走到意識流小說的真正腹地。當然,這里面有其個人的原因,也有歷史給定的條件的限制。

王蒙著《淡灰色的眼珠——在伊犁》

《來勁》可以說很典型地體現了王蒙的意識流小說達到登峰造極時的狀態。“您可以將我們的小說的主人公叫做向明,或者項銘、響鳴、香茗、鄉名……”這樣的語言的確膨脹,汪洋恣肆,但也始終在自我取消,更多是在向讀者展示其對于語言的隨意駕馭可以達至什么程度,而與作品主旨無甚關聯。語言的躁狂導致王蒙源源不斷地書寫大量的“廢話”,這當然是人物的內心活動,但也是互相取消的內心活動,最終絲毫不交代任何關于主旨的有效信息。如果王蒙可以將這種敘述貫穿到全篇,那也庶幾可以理解,畢竟這些互相取消的語言流動,雖然單獨來看不表示任何意義,但合并起來看也還是有可觀之處的,它們起碼可以表達一種隱而不宣的情緒。然而,王蒙并不能將這樣的敘述貫穿下去,再往后它就要中止語言的自我取消,而試圖表達一個基本的連貫意思,這就使得《來勁》有些不倫不類,探索不徹底,傳統又不完全,更嚴重的還在于,意識流本來可能有助于王蒙將自己的個人化探索推向深入,從而給予其作品更為深邃的質地,但王蒙好像更加著迷于這語言本身的自我取消或自我奔流。當然王蒙本人可能有他自己的認識。以他的敏銳,在1988年他署名陰雨寫了一篇名為《文學:失卻轟動效應以后》的文章,聚焦當時存在的文學失去轟動效應的現實以及作家對此的種種不適應,并不無達觀地說:“文學熱確實在降溫,無需著急也無需生氣。我們的國家正在發生巨大的、歷史的變化。社會心態也在變,這種變化必然會反映到文學領域。從不同角度出發懷舊,不喜歡目前的種種文學現象是可以的,但誰也無法不讓它變化。涼一涼以后也許會進入新的階段,新的境界,出現新的人才或老人才煥發出新的活力。也許涼一涼以后才會出現真正的杰作。”在這種情況下,王蒙也可能想要難得暢快一回,在標準一度喪失、熱度一度失去的情況下,來一個自娛自樂。他的這些意識流作品因此更像是一種姿態或一種心情的宣泄,但這是災難性的。王蒙的寫作非常需要節制和克制,一旦脫離開必要的韁繩,他的語言就會漫漶無邊。對比之下,他在80年代初期的意識流探索則因為有其實指而對于中國當代文學的革新有著先驅之意義。

四

無論按照何種標準,王蒙的《活動變人形》都可謂其文學生涯的代表作。盡管王蒙還在源源不斷地寫出新的作品,盡管他的作品不無其他品類,但縱觀其所有的創作,《活動變人形》才是各方面來看的巔峰之作。這部長篇小說通過對一個舊時中國知識分子一生歷程的殘酷書寫,既最為真實、毫不隱晦地描寫了倪吾誠一家充滿痛苦的生活,又以對這一家人的具體描寫為基礎,探討了諸多重大精神課題。倪吾誠、靜珍、靜宜、姜趙氏都可謂封建沒落地主家庭的產物,在新的時代面前,盡管他們都試圖重新獲得生活的尊嚴與生命的意義,也都有種種美好的關于生活的理想與想象,卻往往事與愿違,最終落得個不得善終的結局。王蒙很少寫封建舊式家庭的生活,但在這部小說中他卻以十分辛辣和狠厲的筆鋒寫出了一個舊式家庭的“神”與“髓”,這便是頹敗,無以復加和無可挽回的頹敗。一方面,小說對于20世紀40年代以來中國歷史的動蕩與變遷做了時代風景畫式的描繪,有恢弘的時代感,而人物則始終在一種時代風云的激蕩之中,苦苦尋找自己的“歸宿”;另一方面,小說更為在意的卻是對于倪吾誠一家人生活矛盾的直書。這個家庭簡直是敗壞到底了,雖然也在努力跟上時代,卻始終受限于沒落地主階級的羈絆,不能融入時代,漸漸為時代所拋棄。倪吾誠的悲劇力透紙背,讓人無法直視,“這一個”痛苦的靈魂對于當時社會現實的揭示比再多的理論說教都更為有力。因為寫出了倪吾誠的痛苦靈魂,《活動變人形》得以在中國當代文學占據一席之地。

王蒙著《活動變人形》

倪吾誠出身沒落地主家庭,受過教育,對地主階級充滿唾棄,卻又無法脫離地主階級而獨立生存,連去西方留學的錢也要靠妻子靜宜家庭的支援才能湊夠。留學回來之后,倪吾誠一心向往西方文明,向往現代文明,但在當時的社會環境尤其是家庭環境中,他又無比懦弱,缺乏行動力,總是夸夸其談,從不能夠腳踏實地。對于中國的現實,他有事無巨細的批判,從對封建主義遺害的否定到對整個中國傳統與當下的全盤否定,倪吾誠不斷將自己逼向一條死胡同,他自然也找不到任何出路。作為一個自居的啟蒙者,倪吾誠夸夸其談又充滿悲劇意味的一生引人深思:啟蒙到底能否救國?無疑,王蒙在這里看到了啟蒙救國的某種可以商榷之處。倪吾誠是一個十足的矛盾體,聽他口頭的言說,會覺得這個人有滿腔抱負,足可以救國,足可以干成一番大事,但要看他的實際作為,又會覺得這個人物簡直懦弱得可以,可憐得可以,不能經受任何的風浪和波折。

王蒙在這個人物身上投注了巨大感情,無疑可以感受到他對于倪吾誠的愛恨交加的復雜情感,對于姜趙氏、靜宜、靜珍等人他又何嘗不是如此呢?小說將對人性的拷問和審視推進到至親之間,并由此發現讓人震驚的殘酷圖景,這是嚴厲的批判,但又可以說是濃烈的愛意。正因為愛之深,才如此恨之切。小說出版20年后,王蒙曾如此談論它:“然而我畢竟審判了國人、父輩、我家和我自己。我告訴了人們,普普通通的人可以互相隔膜到什么程度,誤解到什么程度,忌恨到什么程度,相互傷害和碾軋到什么程度。我起訴了每一個人,你們是多么丑惡,多么罪孽,多么不幸,多么令人悲傷!我最后宣布赦免了他們,并且為他們大哭一場。”某種程度上,王蒙借助對倪吾誠及其及家庭的書寫觸及人性深處的罪惡,這種罪惡任是誰也無法逃脫的。王蒙無疑將批判的視角伸向每一個人,每一個普普通通的人,就此與魯迅的國民性批判接上血脈。

王國維在點評《紅樓夢》時曾論及三種悲劇,其中最為可怕的一種悲劇乃是:“由于人物之位置及關系而不得不然者,非必有蛇蝎之性質與意外之變故也,但由普通之人物、普通之境界逼之,不得不如是。彼等明知其害,交施之而交受之,各加以力而各不認其咎。”倪吾誠與靜宜等人的矛盾正是如此。人都是好人,但就是無法相容,在一起便只能相互折磨。新時期文學隨同歷史的翻轉而有了新的歷史依托,這使得它的敘述得以建立在比較堅硬的基石之上,顯得充滿自信和樂觀,但王蒙卻在1987年拿出了這部絕對說不上自信和樂觀的《活動變人形》,不免令人驚奇。事實上,王蒙需要這部作品,來最終夯實他實力作家的地位,中國當代文學也需要這部作品,來證實在昂揚奮進的80年代文學環境里,文壇依然有清醒的思考者,他們在默默對既往的共和國的歷史與現實做最為沉致的懷緬和最為痛徹心脾的反思。《活動變人形》因為將這種懷緬與批判推進到新的層次而值得歷史銘記,值得反復品讀。

90年代后,王蒙的寫作突然變得溫情脈脈,充滿回首往事的溫馨感。這個以寫青春著稱的作家也不可抵擋地走到了他的老年。他變得熱愛回憶,共和國的歷史以及剛剛逝去的現實在他的回憶中有了另外一副面孔。他的寫作仍然聚焦共和國歷史與現實,只是80年代的那種緊張感不再多見,隨同自然生命的進入老年,他的寫作似乎也進入了老年,他的敘述舒緩而通暢,那應當是生命的至樂了。但王蒙依然是有激情的作家,依然在做種種新的探索。他將寫作題材的半徑持續擴大,已經遠非小說所能限定,他一如既往地敏于思考,善于把握和概括時代的新特征、新面向,他一如既往地對共和國飽含深情,企盼它能獲得最為康健的成長和最為長遠的發展,當然,他也更加一如既往地堅持自己個人化的探索路徑,在文學的道路上持續拓進,不斷耕耘。

能夠與共和國的歷史與現實同步前進,想必是快樂的旅程。唯有讀懂共和國的歷史與現實,我們才能最終讀懂王蒙,讀懂他那顆赤誠的家國之心,讀懂他赤誠之下的真切批判。而我以為,王蒙留給中國當代文學的累累碩果,已然成為共和國的寶藏。