伶仃洋水沙變化及對銅鼓航道回淤的影響研究

(珠江水利科學(xué)研究院,廣東廣州510611)

銅鼓航道是深圳西部港區(qū)重要的出海航道,穿越伶仃洋中灘南側(cè)銅鼓淺灘,長16 km(圖1),位于粵港澳大灣區(qū)環(huán)珠江口核心區(qū),在推動灣區(qū)內(nèi)核心樞紐港發(fā)展、強化世界級大港強港方面具有重要意義。銅鼓航道一期工程從2004年底動工,2007年12月19日竣工并開始試通航,2010年1月1日正式驗收通航。

銅鼓航道位于伶仃洋“三灘兩槽”地貌格局中的中灘(圖2),屬于虎門潮汐通道動力沉積體系與陸架水入侵動力趁機體系之間的過渡地帶[1]。徑流、潮汐、波浪動力相互作用過程復(fù)雜。在銅鼓航道前期論證當(dāng)中,秦崇仁、張金鳳對銅鼓淺灘泥沙在波浪、潮流共同作用下起動、運移形態(tài)進行了試驗研究,認為銅鼓淺灘泥沙具有典型的淤泥質(zhì)泥沙的運移特征,波、流共同作用下,泥沙以懸移質(zhì)形態(tài)運移,少有推移質(zhì)泥沙運移[2]。林健、楊樹森(1996)根據(jù)伶仃洋銅鼓海區(qū)的水流、泥沙實測資料和水下地形圖分析,認為銅鼓航道區(qū)波浪掀沙能力低,計算銅鼓航道的年淤積量為103~131萬m3,年平均淤強為0.33~0.42 m[3]。康蘇海等(2003)應(yīng)用潮流泥沙物理模型試驗研究了銅鼓航道泥沙問題,結(jié)果銅鼓西航道年回淤120萬m3左右,銅鼓中航道100萬m3左右[4]。

2008—2009年銅鼓航道5次水下地形測量資料分析顯示,年平均回淤量約為573萬m3,平均年淤強為0.82 m,試運行期間實測回淤量遠大于預(yù)期。賈雨少、何杰、辛文杰(2011)分析了伶仃航道的回淤特征[5],但對于其回淤成因未進行深入探討。本文通過對近20 a來伶仃洋水動力變化分析,探討銅鼓航道泥沙來源變化及回淤成因。

1 伶仃洋水沙動力條件變化分析

1.1 徑流動力變化分析

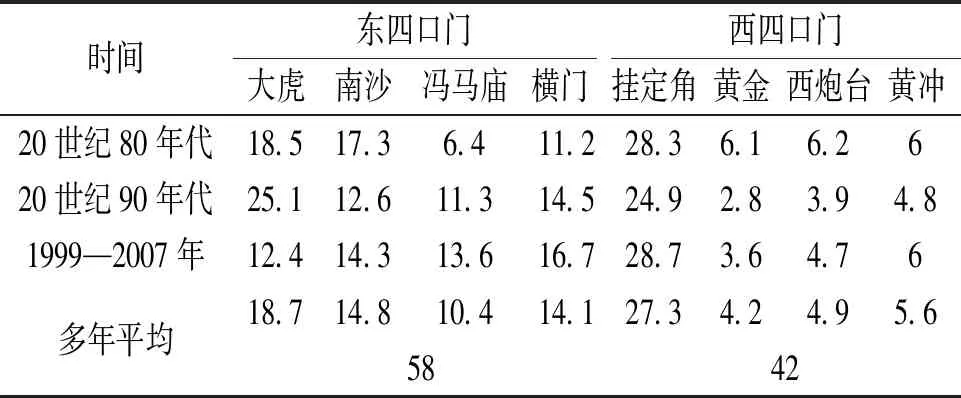

伶仃洋是一個呈NNW—SSE方向的喇叭形河口灣,匯集虎門、蕉門、洪奇瀝和橫門4個口門的徑流。水下地形西北高、東南低,水深從灣內(nèi)向灣口逐步增加。灣內(nèi)淺灘和深槽相間,自西向東有西部淺灘—伶仃水道—中部淺灘(礬石淺灘)—礬石水道—東部淺灘,水下地形構(gòu)成三灘二槽結(jié)構(gòu)(圖2)。各口門不同年代分流比見表1,盡管不同年代之間分流比存在一定的波動,但總體上東四口門多年平均分流約占58%,為珠江河口最主要的承洪納潮通道。近十年來,隨著河道無序挖沙得到有效控制,河道分流比基本保持穩(wěn)定。

表1 八大口門斷面水量分配比年際變化 %

注:20世紀80、90年代資料采用廣東省水電設(shè)計院計算的分配比;1999—2007年為實測資料,采用三水、馬口逐級分配水量分配比

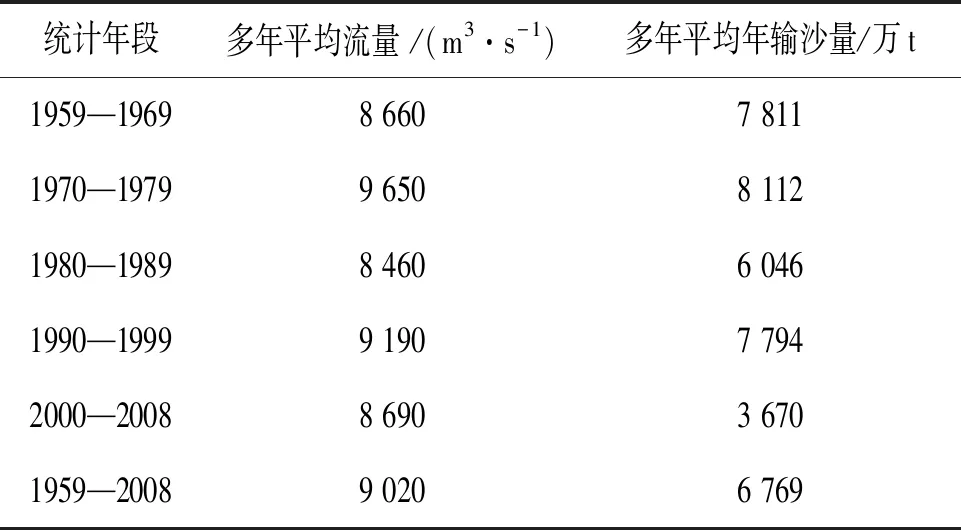

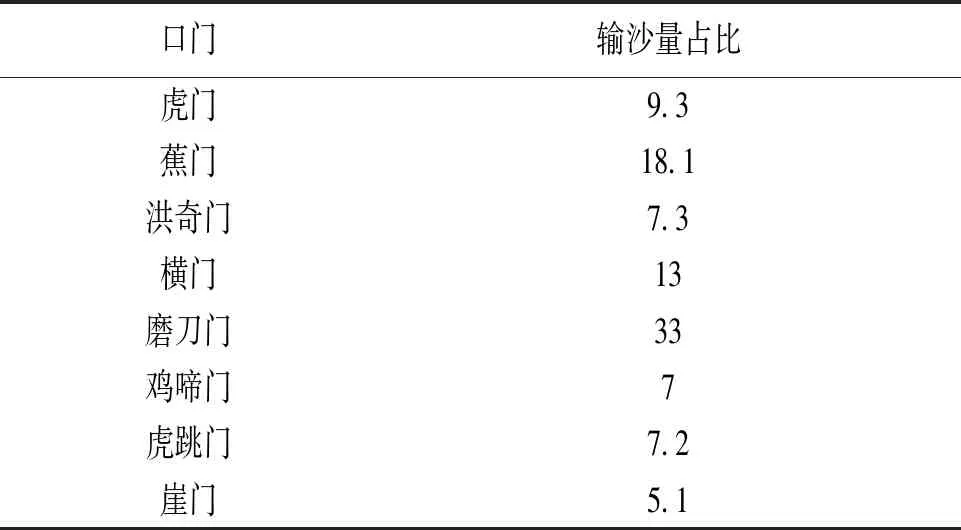

徑流輸沙方面,根據(jù)西江高要、北江石角、東江博羅水文站資料統(tǒng)計,進入珠江三角洲的多年平均流量數(shù)十年來一直保持9 020 m3/s,但多年平均年輸沙量卻呈現(xiàn)顯著減少趨勢,2000年以后多年平均輸沙量僅為3 670萬t,較輸沙峰值期20世紀80年代減少了52.9%(表2)。據(jù)《珠江三角洲綜合利用規(guī)劃報告》統(tǒng)計,每年進入珠江三角洲的泥沙約有80%輸出口門外,約20%留在網(wǎng)河區(qū)內(nèi)。珠江河口八大口門多年平均輸沙量占比見表3,以此估算進入伶仃洋河口灣的徑流年輸沙量約為1 400萬t。銅鼓航道年淤積量573萬m3,相當(dāng)于伶仃洋總體的徑流輸沙量。

表2 珠江三角洲多年平均流量及輸沙量

1.2 潮汐動力

伶仃洋潮汐類型屬不正規(guī)半日潮混合潮型,日不等現(xiàn)象明顯,灣口潮差較小、灣頂附近最大的分布特征,已有較多的研究及論述[6-7],不再贅述。本次潮汐分析主要調(diào)查銅鼓航道所在外伶仃洋斷面橫向潮汐差異,以及由此對銅鼓航道回淤產(chǎn)生的影響。

表3 八大口門多年平均輸沙占比 %

注:東四口門、西四口門輸沙量占比和分別為47.7%、52.3%

根據(jù)2013年7月銅鼓航道定點潮汐觀測,潮汐近似駐波,在平均潮位附近流速最大,而在高、低潮位附近流速最大(圖3),最大落潮流速近1.3 m/s,最大漲潮流速0.79 m/s。從淇澳島—內(nèi)伶仃—赤灣斷面3站同步實測潮位過程來看,東側(cè)赤灣站漲、落潮時刻較西側(cè)淇澳島站提前約1~2 h。從伶仃洋東、西岸同步潮位來看,內(nèi)伶仃島測站始終高于赤灣站,最大水位差0.23 m,即使是在大潮期間,內(nèi)伶仃島與赤灣站之間的潮位差始終在10 cm以上。遠大于20世紀90年代末的5~6 cm水位差(圖4)。

2008年7月實測流速結(jié)果顯示,伶仃水道下段漲潮平均流速大于落潮平均流速,表層為落潮優(yōu)勢流,中、底層均為漲潮優(yōu)勢流,反映近年來伶仃航道疏浚挖深,經(jīng)伶仃水道上溯的潮流動力增強。即潮汐動力增強表現(xiàn)為2個方面:一是西槽上溯潮流增強;二是徑流、潮汐共同作用下,伶仃洋東西岸橫向水位差增大。

1.3 陸域邊界變化

據(jù)統(tǒng)計,伶仃洋1970年代至2014年灘涂資源量減少389.8 km2,減少25.5%,伶仃洋西灘已填海造地近120 km2,東灘近50 km2(圖5);大面積的灘涂圍墾導(dǎo)致伶仃洋陸域邊界發(fā)生顯著變化。伶仃洋近岸圍墾主要在西部口門,包括蕉門口外淺灘圍墾、橫門口外淺灘圍墾,伶仃洋西灘北部年平均向東延伸190 m,導(dǎo)致西灘徑潮相互作用區(qū)域有南移之勢。伶仃洋東、西槽-7 m等深線保持南北貫通則是徑流動力增強的證明。

2 伶仃洋水沙變化對銅鼓航道回淤影響分析

2.1 動力架構(gòu)調(diào)整

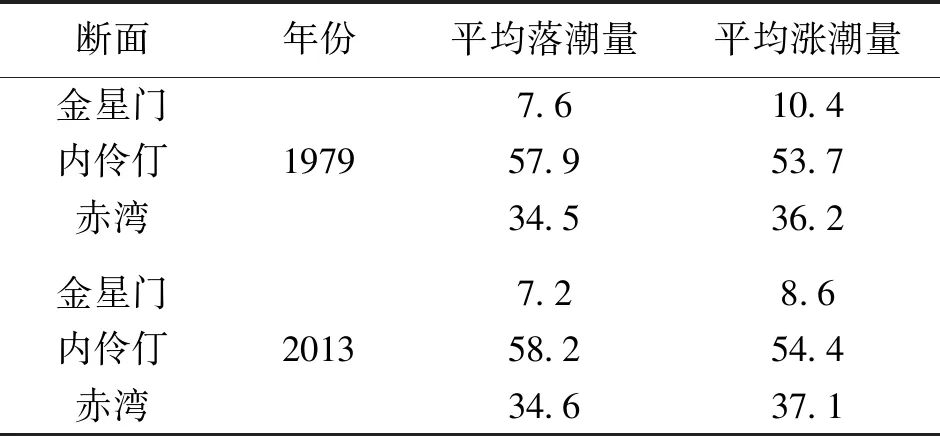

銅鼓航道自西南向東北穿越銅鼓淺灘。前人的研究認為,伶仃洋西灘及西槽以徑流動力為主,承泄蕉門、洪奇瀝、橫門的水沙,東灘和東槽則以海洋動力為主,中灘(伶仃攔江沙及礬石淺灘)是兩種動力相互消能區(qū)域,主要泥沙來源于虎門下泄泥沙擴散。隨著伶仃洋西北側(cè)淺灘快速圍墾及伶仃洋深水航道開挖,徑流、潮汐動力在伶仃洋北部短兵相接,一方面伶仃洋西灘北部圍墾使得深槽徑流動力增強,水位壅高,且絕大多數(shù)時間西側(cè)水位高于東側(cè)(圖4),伶仃洋東西岸之間的橫向水位差顯著增大。從1979—2013年實測潮量分配比來看(表4),無論是漲潮量,還是落潮量,內(nèi)伶仃、赤灣占比均略有增大,而金星門漲潮量占比減小較多,可見徑流對伶仃洋中、東部的影響增強,從海圖等深線亦可看出,現(xiàn)狀-5 m等深線已從南沙港向東南貫穿伶仃洋北部至深圳媽灣港區(qū)(圖6);二是伶仃洋灣內(nèi)航道開挖使得西航道航槽漲潮動力增強。東四口門下泄徑流在灣頂受潮汐頂托,漲潮初期東向流速分量增大,部分徑流自東槽下泄(圖7),使得中灘附近尤其是中灘南側(cè)有形成順時針環(huán)流之勢,改變了原有的東槽先漲、銅鼓淺灘區(qū)域主要受陸架水控制的格局,徑流水沙對銅鼓航道回淤影響增強(圖8)。

表4 伶仃洋漲落潮量斷面占比變化情況 %

除徑流、潮汐動力外,波浪對銅鼓航道回淤亦有一定的影響。伶仃洋水域東側(cè)以風(fēng)浪為主。2008年6—10月實測波浪統(tǒng)計結(jié)果顯示,銅鼓航道南段附近測點年平均有效波高Hs達到0.37 m,月平均有效波高的最大值為0.43 m,出現(xiàn)在2008年6 月份。常浪向為SE、NE、SSW,強浪向為SSW,實測最大波高(H4%)為1.9 m。相關(guān)研究普遍認為洋波浪動力不強,在銅鼓航道開發(fā)過程中,較少考慮波浪動力對航道泥沙回淤的影響。隨著伶仃航道的開發(fā),波浪向伶仃洋北側(cè)傳播過程中,波能通量增加,伶仃洋波浪動力略有增強。伶仃洋波浪傳播數(shù)值模擬結(jié)果顯示,銅鼓航道附近5年一遇SSW向浪基本不受珠江口外諸島的遮擋,H1/10達3 m。隨著伶仃航道進一步挖深擴寬,灣內(nèi)波浪影響有增強趨勢。

2.2 泥沙來源調(diào)整

徐君亮研究結(jié)果顯示,20世紀90年代伶仃洋中灘泥沙主要來源于蕉門和虎門,海域來沙占有明顯地位[8]。海域來沙可沿深槽上溯至虎門和交椅灣。而銅鼓淺灘泥沙主要受東槽漲潮流的影響。從沉積物特征來看,中灘的礦物組合類型不僅包括鈦鐵礦、褐鐵礦等優(yōu)勢礦物,而且有黃鐵礦、角閃石含量較多,表明海域來沙對中灘尤其是礬石淺灘的發(fā)育具有明顯影響。銅鼓海域表層泥沙特征表明,大壕島西向銅鼓海區(qū)中心泥沙顆粒組成有變小的規(guī)律, 反映上溯流向陸搬運趨勢,有海向泥沙的沉積。

隨著西部灘涂圍墾,西灘在淤高的同時將迅速向東南延伸,西灘過流能力減弱。徑流、潮汐動力相互作用平衡線位置東移,導(dǎo)致伶仃洋河口灣內(nèi)水流更集中于西槽。當(dāng)上游出現(xiàn)中等洪水,伶仃洋又處于大潮落急階段,從蕉門經(jīng)鳧洲水道泄出的懸沙,大部分直接排入川鼻深槽,并與虎門下泄的懸沙向東部海域輸運。洪季徑流來沙時,內(nèi)伶仃島北側(cè)為高含沙區(qū),徑流來沙對伶仃洋中灘、東灘的影響逐漸加強(圖9)。伶仃洋中灘為徑潮相互作用耗散區(qū),上游徑流攜帶泥沙在橫向流作用下輸運至中灘,部分改變了原銅鼓淺灘區(qū)域初漲階段少沙陸架水上溯情形,而順時針環(huán)流為相對高含沙徑流水體,對于中灘北部沖刷、南側(cè)淤積具有顯著影響。徑流攜帶泥沙對銅鼓航道附近水域泥沙淤積的影響日益凸顯。

波浪對伶仃洋尤其是外伶仃區(qū)域淺灘泥沙活動性有一定的影響。按佐藤公式計算波浪作用下海床泥沙起動水深,3 m大浪可全面起動15 m水深左右的海底泥沙。在波、流共同作用下,該地泥沙一旦起動,即“懸揚”后將以懸移質(zhì)形態(tài)運移。因此,波流共同作用下局地泥沙活動對銅鼓航道回淤的影響亦不可忽視。

2.3 重大人類活動影響分析

伶仃洋岸線及地形變化受人類活動影響顯著。除面積圍墾改變岸線邊界外,還包括廣州出海航道、中山港航道、深圳西部航道浚深外,以及港珠澳大橋、深中通道建設(shè)、桂山風(fēng)電項目建設(shè)、深圳大嶼山圍填海工程等一系列重大工程(圖10),疊加人為采砂洗沙活動等,對伶仃洋的水沙活動會產(chǎn)生一定的累積效應(yīng)。

21世紀初廣州港出海航道二期工程西航道浚深至-13 m。2010年至2012年的出海航道三期工程西航道浚深至-18 m,寬度由243 m擴寬至385 m。西航道水深從解放前5 m已浚深至2012年的18 m,浚深總水深達13 m,為自然水深的2.6倍。2009年之前東航道浚深強度不大,水深保持在7 m左右,2009年之后,東航道北段由7 m浚深至15 m。

伶仃航道二期及拓寬工程導(dǎo)致沿伶仃航道潮汐動力增強,落潮時伶仃洋東西兩岸潮位橫比降增大,導(dǎo)致東四口門下泄水沙對東灘影響增大,在漲潮初期,銅鼓航道漲潮流、暗士敦水道漲潮流與深圳灣下泄流在銅鼓航道北段共同形順時針環(huán)流,多種動力相互消能而河流來沙影響增強,使得銅鼓航道北段成為淤積最為嚴重的區(qū)域。珠江水利科學(xué)研究院研究成果顯示,伶仃水道中南段凈輸沙由1978年的向海方向于2003年后逆轉(zhuǎn)變?yōu)橄蜿懛较颍骄鬏斏池暙I劇減。2013年9月實測水文資料顯示,銅鼓航道大潮漲潮平均流速(0.53 m/s)大于落潮平均流速(0.48 m/s),表層余流向海而中底層流速向陸,表明底部潮汐余流海向來沙對銅鼓航道淤積有明顯影響。

港珠澳大橋西側(cè)橋墩阻水導(dǎo)致廣州出海航道漲潮流偏向東側(cè),抑制了東航道的漲潮流,而東西岸之間的橫向水位差使得徑流對中灘及東灘的影響增大。徐群(2012)等通過物理模型試驗研究,發(fā)現(xiàn)港珠澳大橋建設(shè)后,銅鼓航道內(nèi)淤積厚度及淤積量略有增加[9]。

另外伶仃洋內(nèi)采砂洗沙活動增加了局部泥沙濃度,對銅鼓航道的回淤亦有一定的影響,2014年11月港珠澳大橋E15節(jié)沉管安裝過程中發(fā)現(xiàn)基槽回淤嚴重,沉管無法安裝。后經(jīng)多方論證,發(fā)現(xiàn)伶仃洋局部泥沙含量的顯著變化(高達1 kg/L)主要源于內(nèi)伶仃洋大量采砂洗沙活動。

3 結(jié)論

a) 伶仃洋西灘北側(cè)大面積圍墾,使得伶仃洋東西岸潮位橫比降增大,徑流對伶仃洋中灘、東灘的影響增強。

b) 伶仃航道二期及拓寬工程導(dǎo)致伶仃航道潮汐上溯動力增強,對下泄徑流有一定的頂托作用,使得東槽凈泄量占比增大,在漲潮初期,銅鼓航道漲潮流、暗士敦水道漲潮流與深圳灣下泄流在銅鼓航道北段共同形順時針環(huán)流,使得銅鼓航道北段成為淤積最為嚴重的區(qū)域。

c) 收縮型河口灣使得波浪輻聚增強,此前的研究對波流共同作用下局地泥沙懸揚起動后在航道內(nèi)落淤未充分考慮。

d) 頻繁的采砂活動導(dǎo)致局部泥沙濃度驟升,伶仃洋內(nèi)重大工程對銅鼓航道回淤亦有不利影響。