欽州灣岸線開發(fā)對其上游河口區(qū)洪潮動力特性影響

,,,,

( 1.水利部珠江河口動力學及伴生過程調(diào)控重點實驗室,廣東廣州510611;2.珠江水利委員會 珠江水利科學研究院,廣東廣州510611;3.河海大學港口海岸與近海工程學院,江蘇南京210098 )

欽州灣位于中國南海北部灣之北端、廣西壯族自治區(qū)南部。受第四紀冰期后期海侵,欽州灣內(nèi)岸線曲折,島嶼棋布,港汊眾多。欽州灣北部為茅尾海(又稱為內(nèi)海),有欽江、茅嶺江淡水匯入,中部左岸有金鼓江匯入,洪潮動力交匯使欽州灣既有內(nèi)陸河流特征又有潮流特征,在徑流、潮流、風、波浪等多種動力因素的綜合作用下,水沙動力環(huán)境較為復雜[1-3]。

欽州灣潮汐以日潮為主,根據(jù)欽州灣龍門港潮汐資料,龍門站潮汐性質(zhì)屬非正規(guī)全日潮,每月約有2/3時間為全日潮,約有1/3時間呈半日潮性質(zhì)。灣內(nèi)潮汐日不等現(xiàn)象明顯,即相鄰的2個高潮或2個低潮的潮高不等,漲、落潮歷時也不相等。龍門港區(qū)平均潮差2.55 m,最大潮差達5.49 m,漲潮流向西北,落潮流向東南,年均水溫21.3℃。

欽州灣不但氣候條件良好,植物、水產(chǎn)、礦產(chǎn)、灘涂等資源豐富,而且地理位置優(yōu)越,是廣西乃至中國西南地區(qū)通向東南亞和非洲、歐洲,進入國際市場的最便捷出海通道,同時水深沙少,具有建造深水良港的條件。近年來,欽江河口灣外大型港區(qū)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)相繼建設(shè),岸線開發(fā)活動密集,僅2005—2015年間的開發(fā)圍墾就接近3 000 hm2。

河口灣的開發(fā)建設(shè)往往引起潮流動力的調(diào)整,進而影響到周邊水域的洪潮特性[4-7],該問題已引起了眾多學者的關(guān)注:道付海[8]研究了長江河口南北槽分流口工程及瑞豐沙地形變化對落潮分流比的影響;馬騰飛[9]通過數(shù)值模型探討了長河環(huán)航道整治對分流比的影響;張蔚等[10]研究了人工采沙及航道整治對珠江三角洲水流動力條件的影響。更有部分學者已經(jīng)聚焦于欽州灣開發(fā)所帶來的系列影響問題:董德信、李逸聰?shù)萚11-12]均對欽州灣近岸工程建設(shè)所導致的水動力環(huán)境影響展開了研究;張坤、王玉海等[13-14]則關(guān)注到欽江河口灣開發(fā)產(chǎn)生的淤積及整體演變的影響;孫永根等[15]探討了欽州灣圍填對海洋環(huán)境的影響。

但這些研究大多重點關(guān)注于欽州灣的水動力或水環(huán)境影響,欽州灣開發(fā)對上游河口區(qū)洪潮特性影響的相關(guān)研究較為少見。本文以2005年海圖地形(圖1茅尾海填充區(qū)例外,為2009年測圖)為基礎(chǔ),建立欽州灣二維潮流數(shù)學模型,采用實測資料對模型率定驗證后,以2016年6月實測水文為例,研究2005—2015年間欽州灣岸線開發(fā)對上游河口區(qū)洪潮特性的影響。

1 欽州灣二維潮流數(shù)學模型簡介

1.1 模型方程

采用守恒性較好的有限體積法進行控制方程離散,采用三角形網(wǎng)格進行二維模型區(qū)域單元剖分,變量定義于單元中心。采用結(jié)構(gòu)簡單且穩(wěn)定性較好的HLLC近似Riemann算子計算界面通量,數(shù)值求解的詳細過程可參閱相關(guān)文獻[16-17]。

1.2 研究范圍及參數(shù)

本研究范圍覆蓋整個欽州灣水域,上游邊界至欽江青年水閘站、茅嶺江黃屋屯站,采用實測流量過程控制;下邊界至灣外-20 m等高線附近,東、西邊界至白龍尾、北海處,三者均為開邊界,以潮位控制,見圖2。模型采用無結(jié)構(gòu)三角形網(wǎng)格(島群局部網(wǎng)格剖分見圖2),分辨率取30~4 000 m,計算時間步長為30 s,模型中設(shè)置動邊界,每個時間步長對淺水區(qū)進行干濕露灘判別。

1.3 模型驗證

2016年6月,本項目在茅尾海及欽州灣頂水域共布設(shè)6條測流垂線進行了同步水文觀測,位置見圖1,以此資料進行數(shù)學模型率定和驗證。簡潔起見,本文僅列出中部龍門潮位站及1、3、6號測流站的驗證曲線見圖3、4。可見,模擬值與實測值符合較好,該模型用于本研究是合適可信的。

此外,還利用本項目遙感影像研究成果對模型計算漲、落急流場進行驗證,對比結(jié)果見圖5,二者所反映出的漲、落潮流態(tài)基本一致:漲潮時,進入欽州灣的以其灣外西南漲潮流為主,然后在岸線約束下向西北上漲進入茅尾海,最后沿茅尾海內(nèi)各主要槽道上行進入河道;落潮流基本與漲潮流逆向而行,茅尾海內(nèi)3股落潮主流匯入中部卡口水域后,向東南泄入外灣水域,外灣落潮主流向亦為西南向。此外,本潮流流態(tài)模擬成果與其他學者[15]也是一致的。

2 結(jié)果與討論

欽州灣開發(fā)中大片水域的圍填以及岸線的調(diào)整(圖1),影響周邊水域的動力環(huán)境,最終將對上游河口區(qū)域的防洪納潮產(chǎn)生一定的影響,主要從特征潮位變化、潮流流速變化及斷面潮量變化3個方面進行分析這些影響,采樣點及斷面布置見圖6。

2.1 特征潮位變化

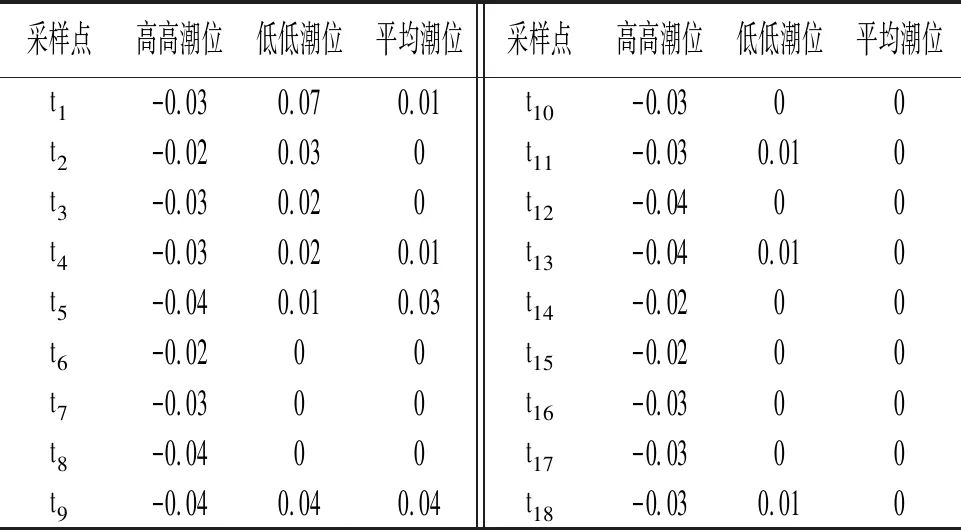

基于數(shù)學模型計算成果,統(tǒng)計岸線開發(fā)前、后各采樣點潮位對比見表1。可見,欽州灣外岸線圍填后,茅尾海總體表現(xiàn)為高高潮位降低,低低潮位抬高的變化趨勢,潮差減小,即潮流動力減弱。具體而言,位于欽江河口下游t1—t13采樣點高高潮位降低0.02~0.04 m,低低潮位抬高0.0~0.07 m,平均潮位抬高0~0.04 m;茅嶺江河口下游采樣點t14—t18高高潮位降低0.02~0.03 m,低低潮位抬高0~0.01 m,平均潮位基本不變。

表1 欽州灣開發(fā)后特征潮位變化 m

欽州灣開發(fā)建設(shè)后,受其阻水作用,上漲進入茅尾海及河口的潮流減少,同時,洪水下泄阻力增大,洪水位有所抬高。此外,灣外開發(fā)對河口特征潮位的影響在各口門非完全對等,進而導致欽江河口各口門分流比改變。

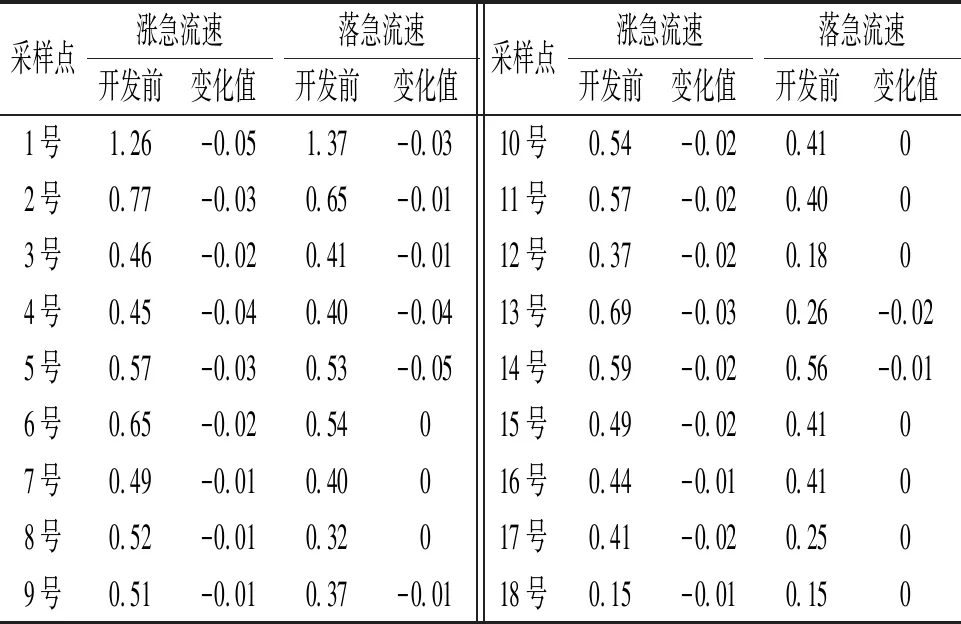

2.2 潮流流速影響

茅尾海水域,尤其是欽江、茅嶺江河口區(qū),漲、落潮流速的大小也反映出其納潮、泄洪能力的強弱,根據(jù)計算結(jié)果,統(tǒng)計開發(fā)前后的漲、落急流速對比見表2。從表2來看,河口灣岸線開發(fā)后,上游河口區(qū)漲、落急流速均呈減小變化,且變幅上漲急略大于落急,潮流動力有所減弱。具體而言,欽江東側(cè)河口采樣點t1—t5的漲、落急流速分別減小0.02~0.05、0.01~0.05 m/s;中部口門(t6—t9)漲、落急流速分別減小0.01~0.02、0~0.01 m/s;西側(cè)口門水域(t10—t13)漲、落急流速分別減小0.02~0.03、0~0.02 m/s;茅嶺江河口(t14—t18)漲、落急流速分別減小0.01~0.02、0~0.01 m/s。

表2 欽州灣開發(fā)后流速變化 m/s

2.3 斷面潮量影響

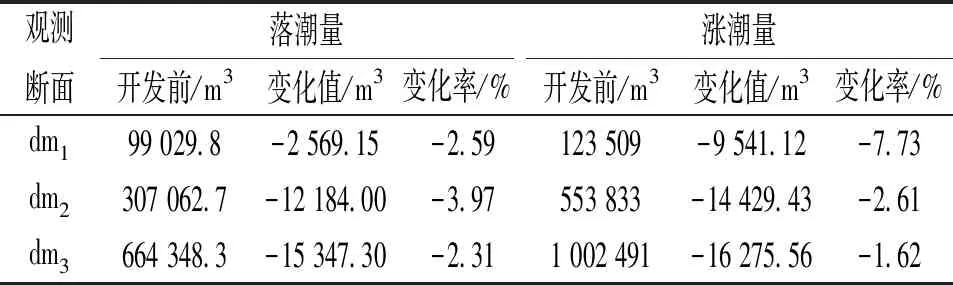

漲、落潮量大小對于衡量一個水域洪、潮動力的強弱具有重要意義。統(tǒng)計岸線開發(fā)前后3個斷面的漲、落潮量對比見表3。

表3 欽州灣開發(fā)后斷面潮量變化

從潮量變化來看,岸線開發(fā)后,茅尾海漲、落潮動力亦呈減弱變化。茅尾海上段dm1落潮量和漲潮量分別減小2 569.15 m3(2.59%)、9 541.12 m3(7.73%),此斷面潮量較小,從而變化率較大;中部dm2落潮量和漲潮量分別減小12 184 m3(3.97%)、14 429.43 m3(2.61%);下段dm3落潮量和漲潮量分別減小15 347.3 m3(2.31%)、16 275.56 m3(0.56%左右)。由于岸線圍填位于茅尾海的下游,其對茅尾海漲潮流的阻滯作用大于落潮流,從各斷面漲潮量變化大于落潮量。

3 結(jié)論

基于二維潮流數(shù)學模型,從特征潮位變化、潮流流速、潮量等方面分析了欽州灣岸線開發(fā)建設(shè)對上游河口洪潮動力特征的影響,主要影響情況如下。

a) 河口區(qū)總體表現(xiàn)為高高潮位降低,低低潮位抬高的變化趨勢,最大變幅為0.04、0.07 m,潮差減小,潮流動力減弱。

b) 河口區(qū)漲、落潮流速均有所減弱;各斷面潮量也呈減小趨勢,最大減幅在7.73%左右。

c) 總體上,欽州灣岸線開發(fā)建設(shè)后,河口區(qū)動力有所減弱,受開發(fā)中圍填陸域阻水作用,上漲進入茅尾海及河口的潮流減少,同時,河口洪水下泄阻力增大,洪水位有所抬高。