“互聯網+”背景下探究式英語視聽說網絡教學體系研究

陳秀蓉

[摘 要]在“互聯網+”背景下,探究式英語教學體系改革與現代網絡信息技術有機結合已成為外語教學發展的必然趨勢。英語視聽說網絡教學體系的改革以現代網絡信息技術和探究式教育發展為依托,是對英語視聽說網絡教學體系的一種全新探索。英語視聽說網絡教學體系基于互聯網信息技術的互動、綜合、動態、靈活的特征,形成了教學課程互動、管理、評價、資源整合機制,構建了“1+4n+2”網絡教學課程體系。“1+4n+2”網絡教學課程體系的特色體現在:一是注重資源整合,緊緊圍繞學生為中心進行探究式學習;二是注重理念引導,共享理念在教學中起主導作用;三是“過程+結果”并重的教學資源評價、管理模式。

[關鍵詞]“互聯網+”;英語;視聽說網絡教學;“1+4n+2”;課程體系

[中圖分類號] H319 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2019)04-0124-03

一、研究背景

在英語教學體系改革的深入推進下,以“互聯網+”網絡信息技術促進英語網絡教學體系改革已成為全球教育界的共識,廣大學者從理論和實踐層面進行了積極的大量探索與研討 ( 如Patsy Moskal等[1],2006;Parr,Chris[2],2012; Eddie Good[3],2013;齊登紅、梁國杰[4],2014;黃瑋[5],2018等)。從全球來看,“互聯網+”網絡信息技術在網絡教學中的應用分為三個階段:(1)計算機輔助教學(Computer Aided Instruction,簡稱CAI)階段,如PLATO系統、IBM1500、CAI課件演示等,此階段以教師的“教”為主,通過借助計算機的功能與特點,部分替代教師向學生傳輸知識與技能,實現教學形式的有效轉變。(2)計算機輔助學習(Computcr Aided Learning,簡稱CAL)階段,此階段以學生的“學”為主,通過計算機讓老師的“教”轉變為學生自主學習,如互聯網資料收集、線上咨詢、線上測試等。(3)技術與學科教學整合(Integration of technology and discipline teaching,簡稱ITDT)階段,此階段實現了“教+學”的整合,強調互聯網不僅是“教”“學”的重要輔助工具,而且是教學開展的重要參與者,通過教師與學生雙重互聯網應用,逐步形成了“以學生為主體、教師為引導、互聯網為支撐”的教學形式。

2014年11月召開的“信息化帶動教學現代化”教學工作會議明確提出要“依托互聯網撬動教學理念、內容和課程體系全方面變革”。2016年習近平總書記指出“沒有信息化就沒有現代化,以教育信息化助推教育現代化是推進我國教育事業改革與發展的戰略選擇”。近年來,上海外國語大學主辦的《外語電化教學》專業核心期刊成果豐碩,每年“外語教育技術和外語教學法”研討會順利舉辦,一大批學者對“互聯網+”與探究式教育發展背景下英語視聽說網絡教學體系進行了深入研究(劉怡露[6],2016;徐云飛、魏宏君[7],2014)。這些都表明網絡信息技術與教育教學體系改革整合已經成為大家的共識。但是,目前我國網絡信息技術在教育中的應用范圍還十分有限,應用形式待豐富,應用技術、應用模式待改進。

在此背景下,應結合英語視聽說網絡教學體系中的現實問題,充分依托“互聯網+”自身優勢,按照共享理念和自主探究式教育發展的要求,整合“互聯網+”的各類資源,構建全新的英語視聽說網絡教學體系并付諸實踐。

二、研究問題與研究基礎

英語網絡教學由來已久且很多地區已基本成型,但在具體操作實踐中,仍然存在諸多問題。通過前期調研,發現傳統探究式英語視聽說網絡教學體系主要存在以下問題:(1)缺乏整體、系統的培養計劃,實際教學者缺乏指導依據和行動指南;(2)學生、教師角色轉變過慢,學生自主性較差;(3)英語網絡教學的管理、監督、考評機制不健全,學生和教師的主動性難以調動;(4)資源共享未能實現,封閉性教學管理依然是常態。

在“互聯網+”背景下,信息技術和英語教學的有機融合,能夠為我國“一帶一路”戰略和全面深化改革提供英語人力支撐,能夠對傳統網絡教學體系進行全面改造。目前,廣大學者已進行了一定的探索,為本文研究提供了理論支撐。李俊英[8](2015)對互聯網與英語教學的關系進行了研究,指出互聯網使英語教學理念發生了根本改變,促使英語教學在師資利用、知識結構安排、資源整合與問題探討方式上都進行深刻變革。周瑩[9](2016)對英語教學生態構建進行了研究,對互聯網背景下課程設置、師資配備、學生自主性培育進行了詳細闡述。王旭華[10](2018)對“互聯網+”背景下多維互動教學進行了研究,對教學理念、內容、方法、評價與資源等進行了探究式研究。另外,皮亞杰、M.C.Wittrock等的建構主義學習理論,陳夏南[11](2006)等對建構主義學習理論與英語教學關系進行了研究,強調以學生為中心、協商互動、自主構建知識,為本文研究提供了堅實的基礎。

三、“互聯網+”背景下探究式英語視聽說網絡教學體系構建

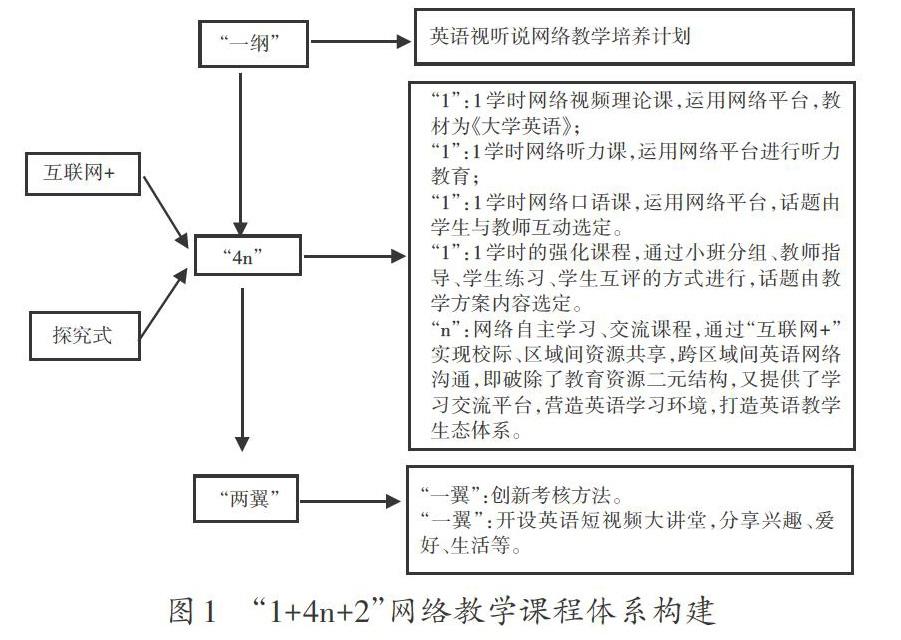

(一)“1+4n+2”的網絡教學課程體系構建

在“互聯網+”背景下,探究式英語視聽說網絡教學體系構建要突出自主性、多元性、共享性教學的特點,打破學習、教育資源分布的時空局限,構建“1+4n+2”網絡教學課程體系。第一個“1”是指“一綱”,即英語視聽說網絡教學培養計劃。培養計劃要將英語視聽說傳統的封閉式教學走向開放,既要結合現實,深化政府企事業單位合作,實現“產學研”協同創新,又要建立資源“共享+互動”體系,將全球英語教學資源整合到“一張網”上,實現全球“教師+學生+單位+社會”多向英語交流溝通體系,營造英語學習環境,打造英語教學生態體系。“4n”是指4個“1”和1個“n”即1學時網絡視頻理論課、1學時網絡聽力課、1學時網絡口語課、1學時強化課程,n學時網絡自主學習、交流課程。“2”是指“兩翼”,即“一翼”:創新考核方法,由傳統的閉卷考試轉變為靈活的應用閉卷、口語、演講、論文、學生模擬授課等多種形式的考核;“一翼”:通過借鑒抖音等短視頻,構建英語短視頻大講堂,分享生活、學習點滴,提升學習的“生活性”,增強學習興趣與實用性。

(二)基于“互聯網+”與探究式網絡教學課程“4”大機制

第一,網絡教學課程互動機制。基于“互聯網+”與探究式的網絡教學課程互動機制是依托互聯網平臺,實現跨區域、跨主體的互動。(1)人機互動。學生通過互聯網系統設置的情景模擬實現互動學習。(2)教師互動。同區域與跨區域教師對教學方法、教學內容、教學資源等進行網絡交流與共享。(3)學生互動。同區域與跨區域學生通過互聯網系統實現學習交流、英語口語練習、課程水平評價、資源共享。(4)師生互動。教師與學生通過互聯網系統實現教學管理、考核監督、評價反饋。(5)社會互動。英語網絡教學課程體系具有開放性,社會主體能夠通過系統與教師、學生進行交流,尤其是企業,此體系實時反饋企業與社會英語專業人才現實需求,保障人才培育的“適切性”。

第二,網絡教學課程管理機制。充分利用互聯網信息的可視化、可聽性、在線記錄等對學生的“學”、教師的“教”進行動態、實時的監督和管理。(1)數據流整合分析系統。對教師、學生在使用網絡系統時產生的數據流進行精細化分析處理,使得每個板塊的教與學被記錄、可查看。(2)建立異常反饋系統。對教師、學生異常學習及時報警、跟蹤、糾正,保障學習的高質量、教學的有序性科學性。(3)數據反饋系統。系統每周、每月、每季度、每年能夠自動生成學習記錄成長表,反映學習進度和學習情況,并給出相應的建議。另外,在大班教學的基礎上,建立10人學習小組制度,每小組配一名教師,教師與學生能夠實時在線對學習問題進行研討,遠程跟蹤學習任務完成情況并便捷使用一鍵提醒功能。

第三,網絡教學課程評價機制。評價機制是學生學習和教師教授的行動指南。為保證英語視聽說網絡學習的有效性,按照過程和結果兼顧的原則,學習過程考核比設置為70%,學習結果考核比設置為30%。其中,學習過程考核綜合考慮學習時間、學習過程中任務完成情況、學習主動性等,考核項包括學時網絡視頻理論課(10%),學時網絡聽力課(20%),學時網絡口語課(20%),學時強化課程(10%),網絡自主學習、交流課程(10%)。而學習結果考核采取期末測評的形式,考核項包括期末測評三人教師組進行口語現場面試(15%)、學習小組互評(5%)、傳統聽讀寫測試(10%)。

第四,網絡教學課程資源整合機制。依托“互聯網+”與探究式教育的發展,跨區域資源快速整合成為可能,為英語視聽說網絡教學體系構建提供重要技術與資源支撐。資源整合不僅將傳統的學校紙質、媒體、網絡教材等立體化教學資源和校內教師、教育技術等通過“一個平臺”實現校內資源整合,而且通過“一張網”實現了區域教育資源(教師、教材、教育技術等)整合,促進了區域間教育公平,提高了教育資源利用效率。

四、“互聯網+”背景下探究式英語視聽說網絡教學體系特色

(一)采取注重資源整合,緊緊圍繞學生為中心的探究式學習

“互聯網+”背景下探究式英語視聽說網絡教學體系以資源整合和學生自主性學習為核心。一方面,通過搭建網絡平臺體系,實現區域間資源整合,實現不同區域間教師、教學方法、教學技術等資源“共享”。另一方面,在平臺搭建的基礎上,強調學生要增強自主性,充分發揮自主決定權,讓學生成為學習的主導者。在教學內容的選擇、教學課程的設置、教學結構的安排、教學方式的篩選、教學管理與考評等方面都以學生為中心,集聚的學校、科研院所和社會資源只是為學生自主決定權的發揮搭建平臺。當然,在學生行使自主決定權的同時,學生也必須承擔探究式英語視聽說網絡教學的責任,發揮學生的主導地位與互聯網的資源集聚效應。在學生依托“互聯網+”主動選擇的同時,傳統教學主體教師的作用并沒有削弱,而是更為重要并對其提出了更高的要求。教師必須思考如何更好地轉變、適應新的角色,由傳統知識灌輸者成為學生學習的引導者、組織者、糾錯者、陪伴者和監督者,在教學管理過程中重在增強學生的自主獨立意識,調動學生的學習興趣愛好,激發學生的創新意識,培育學生的探究能力,逐步實現英語學習的高參與性、高應用性。“互聯網+”背景下教師與學生角色的轉變既是教學改革的內在需求,也是推動改革走向深入的動力源泉。

(二)注重理念引導,促使共享理念在教學中起主導作用

隨著移動互聯網的發展,尤其是“互聯網+行動計劃”的實施,互聯網已經從英語教學的一般輔導性工具轉變為主導性教學平臺資源,在整個英語視聽說教學的各個部分中發揮著極其重要的作用,成為英語教學各大環節開展的紐帶。而“互聯網+”促生了“共享”理念的形成,成為探究式英語視聽說網絡教學體系構建的關鍵與重點,在英語網絡教學改革中起到了主導作用 。“共享”理念指導下的網絡英語教學由封閉走向開放,在知識傳播、教學改革中,學生被動、教師一人主導的角色被轉變,彼此都成為教學的深度參與者,區域之間學校、科研院所、企業等實現教師資源共享、課程資源共享、教學技術共享、教育方式方法共享,保障了市場與學校生產的無縫對接。

(三)注重過程與結果,實現管理、評價中“過程+結果”并重

傳統英語網絡教學注重結果或者注重過程,游離于過程、結果的兩端,忽視了結果與過程的雙重特性和高度相關性。“互聯網+”背景下探究式英語視聽說網絡教學體系的一大特色就在于管理、考核中過程與結果并重。 學生的知識獲取和教師的知識傳授是在過程中發生的,而學習、教學的最終狀態是需要最終考核的。為了對學生和教師進行及時而有效的監督,在互聯網教學的基礎上設計了動態的教學管理機制,能夠及時發現問題、糾正問題并進行記錄考核,保障學習過程中的公開、透明、公平,對學生和教師行為形成正向激勵。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] Patsy Moskal,Charles Dziuban,Joel Hartman.Blended learning: A dangerous idea?[J] . The Internet and Higher Education,2012(1):17-21.

[2] Parr,Chris. Mooc creators criticise courseslack of creativity[N]. Times Higher Education,2013-10-17.

[3] Philip M. Sadler,Eddie Good.The Impact of Self- and Peer-Grading on Student Learning[J].Educational Assessment,2006 (1):112-113.

[4] 齊登紅,梁國杰.探究式大學英語視聽說網絡教學體系探索[J].外語電化教學,2014(6):71-75.

[5] 黃瑋.解讀翻轉課堂視角下的英語教學模式改革——評《透視翻轉課堂——互聯網時代的智慧教育》[J].教育理論與實踐,2018(8):2.

[6] 劉怡露.“互聯網+”背景下的商務英語專業教學模式改革探究[J].佳木斯職業學院學報,2017(10):292-293.

[7] 徐云,魏宏君.“互聯網+教育”背景下培養大學生英語自主學習能力的現實意義及路徑[J].黑龍江教育(高教研究與評估) ,2018(7):2 .

[8] 李俊英.英語教學與互聯網[J].中國教育學刊,2015(S2):320-321.

[9] 周瑩.“互聯網+”背景下地方本科院校大學英語生態課堂構建探索[J].教育理論與實踐,2016(36):51-54.

[10] 王旭華,潘麗萍.“互聯網+”背景下大學英語多維互動教學模式研究[J].湖北函授大學學報,2018(10):170-171,174.

[11] 陳夏南,陳乙.構建主義理論與英語口語教學多媒體課件的設計[J].繼續教育研究,2007(2):118-119.

[責任編輯:鐘 嵐]