黃河大河家水電站建成后水生生物變化分析

張 帥,毛旭鋒,唐文家,李全帥

(1.青海師范大學地理科學學院,西寧 810000; 2.青海省自然地理與環境過程重點實驗室,西寧 810000; 3.青海省生態環境遙感監測中心,西寧 810000;4.三江水電開發股份有限公司,西寧 810000)

水電站的建設在發電、灌溉、防洪和蓄洪等方面有著巨大的經濟和社會效益,同時也對河流生態系統產生一定的影響[1,2]。水生生物是河流生態系統中的重要組成部分,是河流生態系統中能量流動和物質循環的重要環節[3],是反映水電站建設影響的關鍵指示物種[4-6]。隨著社會的發展,人類的干擾對河流水生生態的影響越來越被人們重視,各流域相關的調查研究也相繼開展。王雄等[7]分析了長江流域大寧河浮游植物季節演替與環境的響應關系;李國剛等[8]調查了新疆內陸河土著魚類資源的現狀;張軍燕等[9]調查了黃河上游瑪曲段春季浮游生物的群落組成狀況;還有關于對水生生物的現狀分析[10-13]。水電站建設對水生生物影響的研究也有很多,大多數是圍繞水電站建成后一種水生生物的現狀分析[14-16]、時空變化分析[17-20]和影響分析[21-24]。他們的研究對豐富我國的生態水利建設有重要的意義。黃河上游作為黃河的源頭區域,對下游甚至整個河流生態系統具有重要的意義[25,26],是河網生物多樣性的熱點地區,具有高度的敏感性[27]。在我國大力發展水電能源的背景下,黃河上游水電開發呈現多級化趨勢。水電開發在支持地方社會經濟發展的同時,也會對水生生態系統產生一系列的影響。相比長江流域,黃河流域水電建設的水生生態影響研究開展得遠遠不夠。

本文基于歷史數據開展研究,較全面的調查了大河家水電站運行成庫后水生生物的現狀,并對比了2014年水電站建成前水生生物的調查結果,初步分析了大河家水電站建成后浮游植物、浮游動物、底棲動物和魚類的變化情況,通過對比建站前后水生生物的變化情況,初步判斷水電站的建設對這一河段水生生物的影響,為黃河水電建設的生態管理提供基礎支撐。

1 材料與方法

1.1 研究區域概況

大河家水電站是黃河上游龍羊峽—劉家峽河段的第12個梯級水電站,地處環境敏感和脆弱的青藏高原,上游約5.8 km是積石峽水電站,下游約29.8 km是炳靈水電站(圖1)。水電站于2016年8月投入使用,該電站開發任務主要是發電,其電站總裝機容量142 MW,多年平均發電量5.59 億kWh,水庫正常蓄水位1 783.0 m,相應庫容390 萬m3,且庫容常年保持平穩水平。

1.2 數據來源和樣點設置

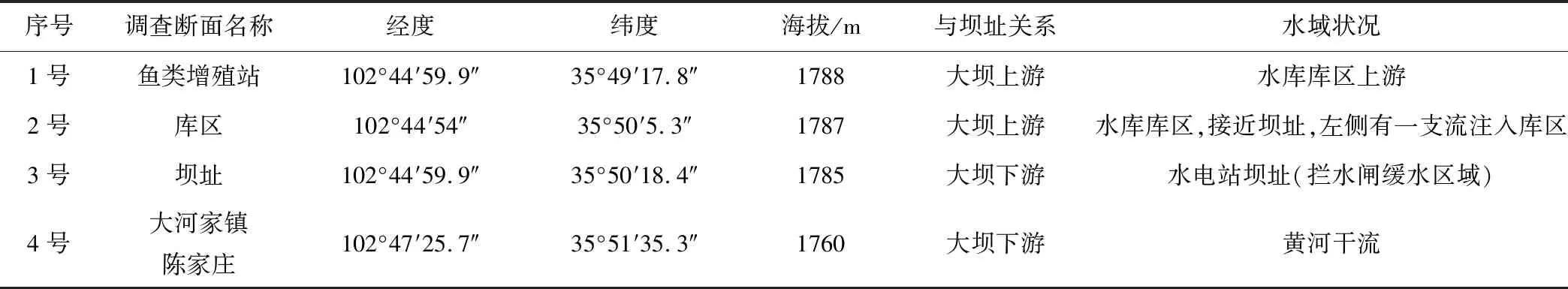

2014年數據由青海省三江水電開發股份有限公司提供,2018年數據是通過4月29日-5月3日實地調查得到。2018年4個采樣斷面分別是水電站魚類增殖站、庫區、壩址、水庫下游處(表1),2014年主要圍繞積石峽至炳靈口河段展開的調查,其中有4個調查斷面與本次調查斷面基本相同(下文用“1號、2號、3號、4號”表示前后4個調查斷面),調查時間也與本次調查時間基本一致。

表1 大河家水電站水生生物調查斷面布設表Tab.1 Location of sampling sitesin the Dahejia hydropower station

1.3 研究方法

研究方法主要包括室外調查、室內實驗和歷史資料查詢等方法。室外調查主要包括魚類、浮游植物、浮游動物和底棲動物的采集,采集方法主要參考《內陸水域漁業自然資源調查手冊》。室內實驗主要包括魚類種類的鑒定,統計漁獲物組成和測量個體體重、體長等生物學特征以及浮游生物的定性和定量分析和底棲動物的鑒定。歷史資料的查詢主要包括水電站建成前水生生物調查結果和當地政府主管人員提供的資料等。

2 結果與討論

水利水電工程的建設可以明顯的改變原有河流的水文狀況,大壩的阻隔也會引起水生生境的破碎化,阻隔魚類的洄游,對水生生物多樣性帶來顯著的影響[28]。大河家水電站的建設會對原有河流生態系統產生影響,此次較全面的對比分析了建站前后水生生物的變化情況。

2.1 魚類變化分析

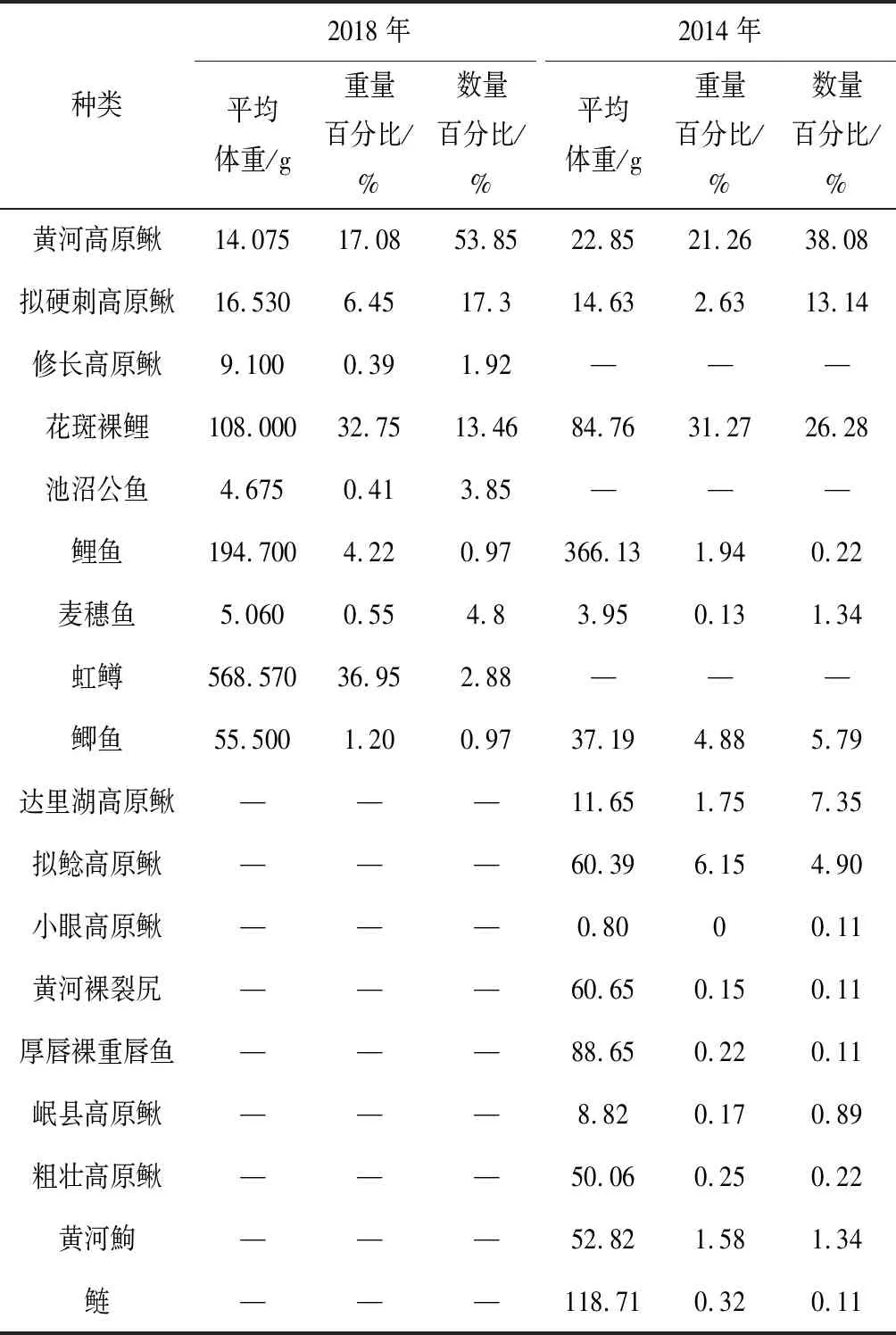

2014年共捕獲魚類2科15種,其中鯉科8種,占53.33%,鰍科7種,占46.67%。2018共捕獲魚類3科9種,其中鯉科4種,占44.44%;鰍科3種,占33.33%;鮭科2種,占22.23%(見表2)。

表2 2018年和2014年大河家水電站魚類種類組成表Tab.2 Fish species composition of Dahejia hydropower station in 2018 and 2014

注:“√”代表采集到的魚類。

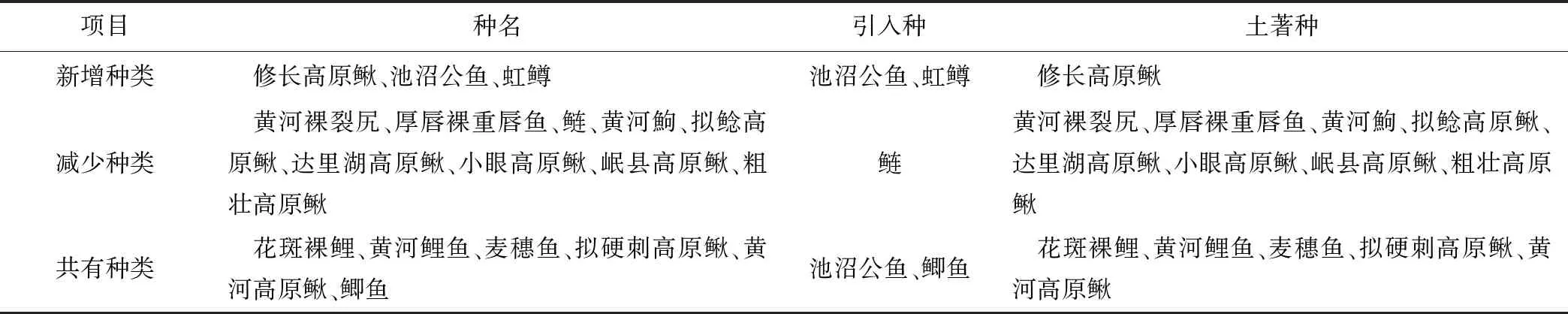

2014和2018年的捕撈效率分別是59和51.2 條/d,在大致相同的捕撈強度下,魚類的數量未發生大的變化。對兩次漁獲物的組成進行分析,鰍科魚類由2014年的65.27%,增加到2018年的73.8%。厚唇裸重唇魚2014年占到總漁獲物的0.11%,2018年未發現;相反,池沼公魚、虹鱒、麥穗魚等外來魚類數量有所增加,占比由2014年的7.35%增加到2018年的12.7%。總體變化趨勢是土著魚類依然是優勢種,但魚類種群結構和區系組成發生了一定的變化,外來物種數量增加(見表3)。

表3 漁獲物基本情況變化表Tab.3 Fish catch list from Dahejia hydropower station

注:“—”代表未采集到該種魚類。

該河段魚類由15種減少到9種,減少約40%,新增3種。增加了修長高原鰍、池沼公魚和虹鱒魚3種魚類,其中虹鱒魚為引入種(見表4)。

表4 魚類變化分析表Tab.4 Comparison of fish before and after water storage

分析得出該河段魚類資源相對較少,物種多樣性差,大型經濟魚類種類較少,種群較小,而小型鰍科魚類種類相對較多。兩次魚類的調查結果差異較大,2018年魚類物種數減少較多,減少種類主要是鰍科等小型魚類,引入種有池沼公魚和虹鱒魚,這兩種類群在該河段已形成自然種群。后經調查和詢問當地有關部門得出,外來物種的引入與本工程建設無關,主要來源于上游庫區養殖逃逸和當地居民放生。

2.2 浮游植物的變化分析

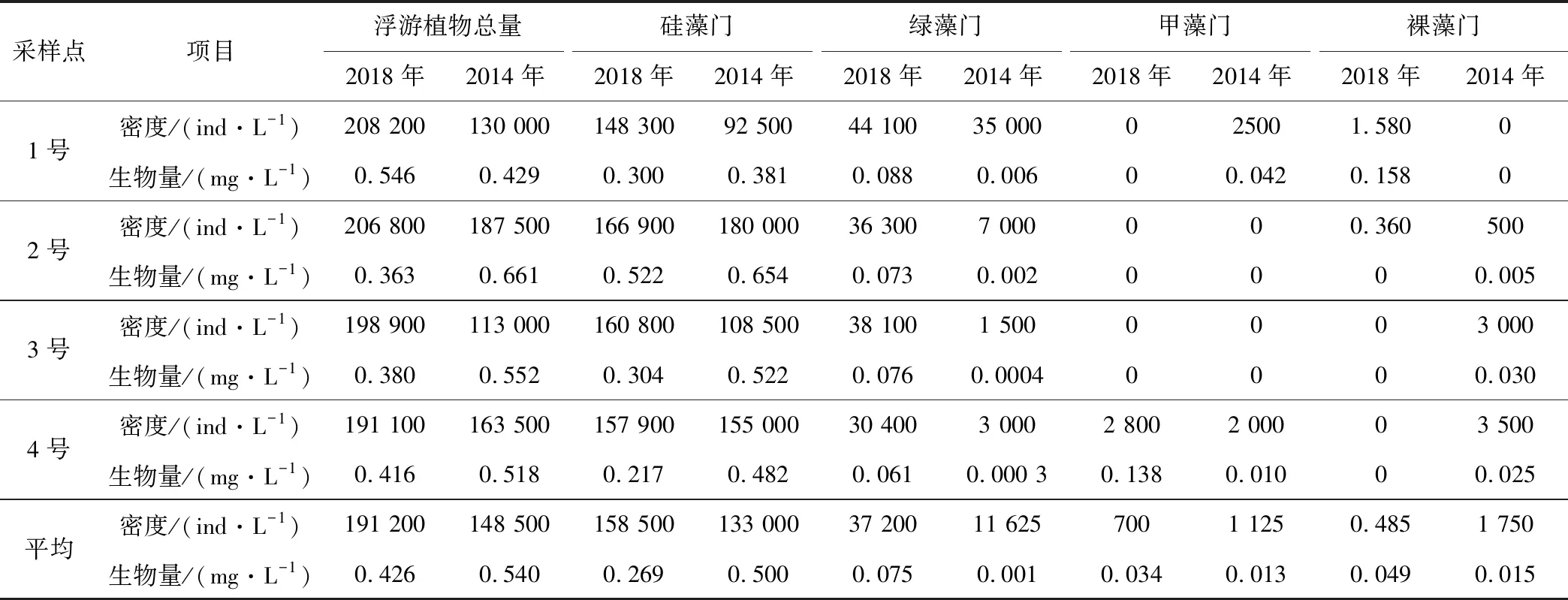

調查區域浮游植物的種類明顯減少,由55種變為26種,減少約52.7%,變動幅度較大。平均密度增加約22.3%,平均生物量減少約21.1%(見表5),硅藻等清水藻類仍是該區域主要類群。

表5 大河家水電站浮游植物變化表Tab.5 Density and biomass change of phytoplankton in Dahejia hydropower station

2.3 浮游動物的變化分析

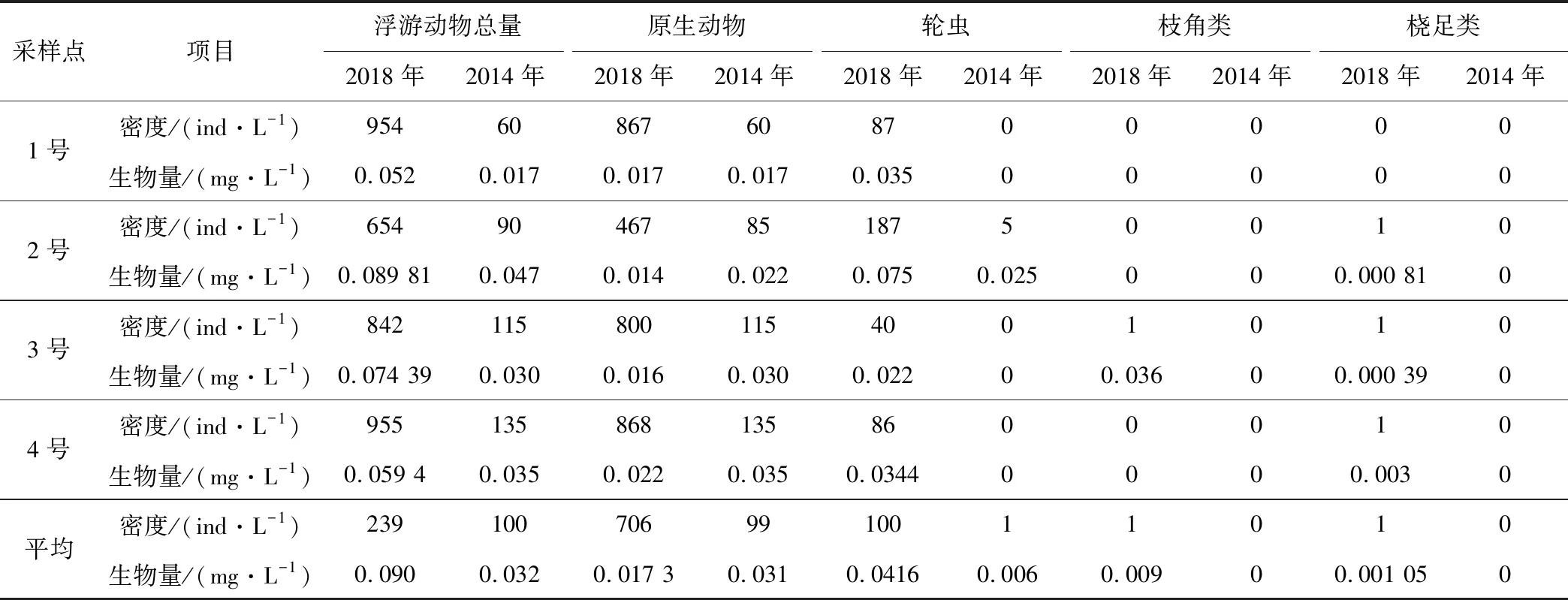

浮游動物的密度和生物量都有所增加,平均密度增加約58.2%,平均生物量增加約64.4%,種類減少30.4%(見表6),新發現了無節幼體和劍水蚤。電站建成后,浮游動物的生存環境發生變化,雖然調查前一天有降水,但是浮游動物的生物量和密度還有所增加,說明此區域已經形成了相對穩定的生存環境,有利于浮游動物的生存。

表6 浮游動物變化情況表Tab.6 Density and biomass change of zooplankton in Dahejia hydropower station

2.4 底棲動物的變化分析

2014年共檢出底棲動物6種,鉤蝦、蜻蜓幼蟲、橢圓蘿卜螺、寡毛類、劃蝽和搖蚊類。2018共檢出底棲動物3種,鉤蝦、蘿卜螺和搖蚊幼蟲。調查發現黃河積石峽至炳靈段多數地段為礫石和沙質沉積地貌,該區域水量較大,水流湍急,沿岸沖刷崩塌嚴重,河道多為沙礫石底質,不是底棲動物適宜生境,該河段底棲動物也相對較少。兩次調查的底棲動物種類較少且分布不均勻,以鉤蝦為優勢種,在河段均有分布,在庫尾區域數量最豐富。在進行漁獲物解剖分析時,發現虹鱒魚胃含物中有鉤蝦和橢圓蘿卜螺,且鉤蝦在魚胃中的充度達到6級,說明在該區域鉤蝦和螺的數量較為豐富。

2.5 研究的不確定性分析

雖然采樣過程嚴格執行相關標準以及在相關專家指導下進行,但是采樣不確定性因素也應該值得注意。首先,魚類采樣捕撈具有一定的偶然性,時間、地點和天氣等因素均會影響捕撈結果。對此,我們通過多次、多點和多時間捕撈,增加捕撈強度、減少樣本的不確定性;其次,浮游生物受到采樣地點、時間、天氣等因素的影響[29]。針對這一點,我們前期對采樣方法和采樣斷面的設計做了充分的準備,并且邀請了相關專家進行實地指導。一般而言,水電站建成后,由于水域營養鹽類的增加,流水水域變成微流水或靜水水域,加上黃河上游龍羊峽水庫的建成,水體中泥沙含量降低,透明度增加,有利于浮游動、植物的繁殖與生長。我們發現此次浮游植物平均生物量略小于建站前,這可能與調查前幾天的降雨和降溫天氣有關,也可能受地理位置、流域區域環境條件和水電站庫容較小等因素的限制,所以生物量的增幅可能會受到影響。由于研究區地處青藏高原,加上電站成庫后容易形成小氣候,因此采樣時的天氣是極不容易預測的。以往的水生生物調查多結合環境因子展開影響研究[30-32],浮游植物的生物量和豐度也會受許多環境因子的影響而發生變化[33],這在許多河湖研究中具有體現[34-36],其中溫度是影響浮游植物最重要的環境因子[37,38]。外部的環境因子對于水生生物的影響是必然的,水生生物會隨外部的環境改變而發生變化。針對相關不確定因素的分析,今后應適當增加采樣斷面數,合理的增加采樣斷面的采樣點數;增加對環境因子和水體理化性質的影響效應等內容的分析。

3 結 語

本次研究發現,大河家水電站建成后水生生物發生了明顯的變化,尤其是魚類的變化。雖然水電站運行后魚類的數量總體趨于穩定,但本土魚類的生物多樣性有所下降,中亞高山復合體依然是該河段的優勢種群,但優勢度有向少數本地種集中的趨勢(如黃河高原鰍)。部分外來物種組成比例增加,一些中國江河平原復合體的小型魚類(如麥穗魚)在局部水域數量增加。

浮游生物在數量和生物量上總體呈上升趨勢。除浮游植物生物量略小于2014年外,該區域浮游植物的數量、浮游動物的數量和和生物量呈上升趨勢。河段浮游植物的群落結構基本保持了原河流的狀態,硅藻等清水藻類仍將是其主要類群。浮游動物的種群結構變化不大,還是以原生動物為優勢種群,輪蟲類、枝角類和橈足類的數量在庫區有所增加。底棲動物的種群結構和區系沒有發生大的變化,主要以鉤蝦、蘿卜螺和搖蚊幼蟲為常見種。