在文學的土地上執著耕耘

王向新

讀書自學文才初露

韋編聯,1933年出生在廣西合山市河里鎮一個壯族山村里。父親是個農民,讀過私塾,通曉文墨。家中有一柜子藏書,書桌上放著一部三十二卷木版印刷的《康熙字典》,父親視為老師。父親愛書如命,勞動之余就是讀書,讀到精彩處就大聲吟誦起來。在父親的熏陶下,對讀書有一種特別感悟的他自幼就隨著父親的領讀聲,讀了《幼學故事瓊林》《古文觀止》和作文范文及唐詩宋詞。

每天晚上,韋編聯點亮家中那盞昏暗的煤油燈,打開書本,父親躺在床上領讀,講解課文,然后叫他朗讀,直到能夠背誦,深夜才入睡。望子成龍的父親以古人“頭懸梁,錐刺股”“囊螢映雪”的故事教育他刻苦讀書。父親還經常教育他要愛護書,書能給人知識,是常在身邊的老師。在父親的諄諄教導下,他專心勤奮讀書,加上對書中的知識領悟快、記憶力好,讀過的書都能背誦如流,一部四卷的《幼學故事瓊林》一口氣就能背完。父親認為他是個可造之才,為了讓他在知識的道路上走得更遠,便挑了一擔谷子去賣,給他買回一部《古文》。這部書家里本來就有,但父親又給他買回一部,可見父親對他的良苦用心與深切厚望。有了這部屬于自己的書后,他又用自己攢下的零花錢,上街買回自己想讀的書,建立自己的藏書柜,開始讀書自學。在父親的幫助下,他學會了自查《康熙字典》,為今后自學打下了基礎。

父親的古典文學功底深厚,能寫詩詞,更擅長寫對聯。父親不僅給他傳授詩詞創作知識,而且以身垂范。耳濡目染,童年時代的韋編聯就有了創作詩詞的欲望。

在韋編聯10歲那年,正是日本侵略者在中國的土地上肆意橫行的年代,日軍飛機對遷江縣城狂轟濫炸,搞得人心惶惶。為躲避日軍,他隨哥哥進深山搭茅棚,準備給家人避難時棲身。一天,一場大雨過后,他登上一塊巖石,舉目四望,看到雨后的山景:“樹木蒼翠,巖石潔凈,空氣無塵,仿佛整個宇宙剛用水洗過一樣。”從未看到過和感受過的清新世界令他倍感驚奇,觸發了他那與生俱來的文學天賦,在一張發黃的紙片上,寫下第一篇只有七個字的作品:“大雨初晴山似洗”,并把它張貼在茅棚旁邊的巖石,上,他的哥哥成為讀到他作品的第一人。就此,一顆將自己的人生獻給文學創作的心開始萌芽,破土而出。

隨著知識的不斷積累和增長,韋編聯產生了走出山村到外面闖世界的念頭。他的少年時代是20世紀40年代,是個翻天覆地的年代,正處在結束半封建半殖民地舊中國、催生新中國的年代。社會形勢的發展讓他想走得更高更遠,他要去讀中學,讀大學,去獲取新的思想、新的知識,充實和擴展自己的胸襟和視野。怎樣才能走出去?唯一的辦法就是讀書自學。于是,他到街上買回初小課本自學,把原先在村里辦的那個“三天打魚兩天曬網”的學校沒學完的課程從頭全部補上。經過不斷地鉆研和學習,他獲得了成功一到鄉里考高小被錄取了。小試鋒芒就有收獲,從此,堅定了他自學的信心,也從中掌握了自學的規律和方法,“讀書自學”就此伴隨他度過以后的人生。

為加快實現讀中學的夢想,在讀高小時,韋編聯一邊學好課堂上的課程,一邊買來一本厚厚的《小學升學指導》自學,平時利用課余時間讀。假期回家每晚讀到深夜,白天放牛時,他也帶上書本到嶺上讀。一年后,他提前掌握了高小的全部知識。

知識,總是喜歡那些勤奮而不斷超越自己的人。在高小還沒畢業時,韋編聯提前一個學期到縣城報考初中。當時報考初中不需要高小畢業文憑,只要分數達到就可錄取。結果,在錄取的兩個班80名學生中,他排第40名,成為村里的第一個初中生。通過讀書自學獲得的再一次成功,不但實現了“走出去”的夢想,而且,進一步增強了他的自信心。遺憾的是,由于家境困難,他只讀了三個學期的初中,就被迫輟學了。那時是解放初期,他到北泗中心小學當了一個學期的教師,就被調到遷江縣人民政府工作,當時年僅17歲。

鍥而不舍大器晚成

1953年元旦,未滿20歲的韋編聯獨自乘船離開遷江,來到紅水河畔的來賓縣工作,開始新的人生之旅。

讀大學的愿望是無法實現了。怎么辦?機關工作繁忙緊湊,要想獲得更多的知識,提高自己的思想、文化水平和能力,從何處努力?想來想去,還是走讀書自學的道路。他設定了一個大膽的目標:在文化上達到大學畢業水平。在那個年代,對他這個初中都沒畢業的青年而言,真的就像上九天攬月般困難。為了這一目標,后來的幾十年,他一直在讀書自學這條道路上艱苦地攀爬著。

讀書要有時間保證,要學會在繁忙的工作中擠出時間。他把業余時間幾乎都用在讀書上。青年時期,他精力充沛,晚上讀書到深夜成為一種習慣。讀了一批政治、哲學方面的書,讓他開始學會了用馬克思主義、毛澤東思想去觀察問題、處理問題。由于對文學的熱愛,他還讀了一批古典文學和當代作家的作品,讀了俄國大詩人普希金的敘事長詩《高加索的俘虜》《噴泉》等一批外國文學作品。

中華人民共和國成立初期,干部隊伍的文化水平比較低,黨組織把鼓勵干部讀書作為培養干部的一個重要措施,對勤奮讀書的年輕干部特別關心,經過一段時間農村艱苦工作的考核,21歲的韋編聯成為一名年輕的中國共產黨黨員。1956年冬,就在他準備報考中國人民大學新聞系之際,組織上任命他為大灣區黨委副書記。站在人生的十字路口,必須認真思考,作出抉擇。最終他還是服從組織決定,放棄了報考大學的機會,到大灣區工作。

1957年,韋編聯寫了第一篇小說投到《長江文藝》雜志,編輯來信叫他修改。因為工作忙,沒有時間修改,他只好把搞文學的計劃暫時壓下來。但他沒有忘記讀書自學,無論是從提高領導水平,還是為將來搞文學創作,都要堅持讀書。

從機關到農村工作,環境變了,職務變了,讀書自學的計劃沒有變。在大灣區工作8年,他先后擔任區委副書記、鄉長、公社黨委書記兼主任、區長等職,不管工作多么繁雜、艱苦,他都堅持讀書自學。農村工作是“上面千條線,下面一根針”,要擠時間讀書,就得見縫插針,積零為整。在村邊地頭、農家小院、火車路上、會議期間,都能看到他讀書的身影。不論農村工作生活條件多么辛苦,他從不放棄。在農村工作8年,他不但自學提升了自己的工作能力和文化水平,還為今后的文學創作積累了豐富的生活素材。

讀書,在他求知的路上伴隨他一路走來,持之以恒,獲益良多。他在《我的讀書人生》這篇文章的開頭寫道:“從少年時代起,書就是我身邊的老師,一直陪伴著我度過幾十年,人生的寶貴時光,幫助我樹立科學的世界觀和人生觀,給我知識和智慧。書還給我快樂,在這七色繽紛的世界中暢游,其樂無窮。”

這種鍥而不舍的讀書自學精神,為他的文學創作打下了堅實的基礎。

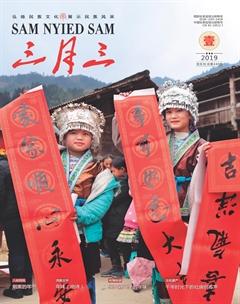

為追求青年時代的文學夢,已過不惑之年的韋編聯決心離開行政機關去寫小說。他認為自己有豐富的人生經歷,有家鄉深厚的文化底蘊,還讀了不少古今中外文學作品以及文藝理論、哲學、歷史等書籍,有這些知識積累及生活閱歷,他一定能創作出優秀的作品來。他毅然辭去職務,到百花雜志社任主編,而后,又到廣西三月三雜志社任副總編輯。他始終懷著一股破釜沉舟的勁頭,走自己的文學創作之路。他發誓:“寫小說再難,就是一塊鋼板,我也要用我的筆鉆出個窟窿來!”

他寫的第一篇小說《這一天》在《廣西文學》上發表,隨后第二篇也是發表在省級刊物上,第三篇參加某報舉辦的“全國征文比賽”獲一等獎,第四篇小說《潔白的金櫻花》更上一層樓,在《民族文學》發表。他的作品引起了著名作家、《民族文學》主編瑪拉沁夫的關注,幾次當眾稱贊“韋編聯的小說語言好”。韋編聯到北京參加全國首屆少數民族文學創作理論討論會,瑪拉沁夫曾單獨找他談話,熱情鼓勵,諄諄教誨。

此后,他的小說創作一發而不可收,每年除了在《民族文學》發一兩篇短篇小說,還在其他省級以上刊物發表幾個中短篇小說。經過5年的艱苦努力,1988年,21萬字的中短篇小說集《七色人生》由廣西民族出版社出版。《七色人生》的出版引起了文學界的轟動,贊譽之聲紛至沓來。《壯族文學發展史》是這樣評介《七色人生》的:“創作的小說頗富有燦爛的民族色彩”,還把韋編聯稱為“大器晚成的壯族作家”;云南昆明學院黃毅教授稱“他是個勤奮的作家,在幾年的創作生涯中,他努力探索小說的表現內容和表現形式,探索小說民族特色的表現。因此,讀他的這本小說集,給人的印象便是色彩斑斕的濃郁民族風味”。

時隔23年后的2011年,云南師范大學劉紀新教授還在《湖南城市學院學報》發表了題為《韋編聯的小說創作談》一文,對1988年出版的小說集《七色人生》進行評介,他贊道:“韋編聯的小說出現詩化傾向,《秋江月》可以說是詩意蔥蘢,其后的《雪白的夢》則完全是一篇詩化小說。”“韋編聯對于小說藝術的多方面探索,使壯族小說的藝術風貌更加豐富多彩。”

中短篇小說集《七色人生》獲首屆壯族文學獎。2009年,《七色人生》由廣西民族出版社再次出版。2013年,由中國作家協會編輯出版的《新時期中國少數民族文學作品選》將中篇小說《七色人生》編入壯族卷。

韋編聯憑著小說創作的成就,于1990年他57歲時加入了中國作家協會,圓了他一直以來的夢想。

老當益壯揮毫不止

韋編聯1994年退休,1996年毅然離開生活條件優越的廣西壯族自治區首府南寧市,回到故鄉紅水河畔的來賓。他并沒有把“中國作家協會會員”這個耀眼的光環作為享用的資本,也沒有自甘寂寞地坐在家里安度晚年,更沒有在《七色人生》的贊美聲中罷筆。有文友曾問過他,你都這么大年紀了,成就有了,榮耀也有了,怎么還醉心于創作,而且是長篇小說的創作。他說,我的文學之根在紅水河畔。“我是喝紅水河母親的乳汁長大的,是紅水河的兒子。”“在我心目中,紅水河是壯民族的母親河,是一部壯民族史。她勇敢倔強,奔騰千里,咆哮著,沖闖險灘,勇往直前,奔向大海。”

他從紅水河那不息的浪濤聲中,似乎常常聽到母親對兒女們的呼喚:“團結奮斗,自強不息,使我們的民族屹立于中華民族之林,為中華民族的復興做出應有的貢獻。”就是這種呼喚,為了給壯族文學添磚加瓦,他退休返鄉后,自喻為“在文學的土地上執著耕耘的老農”,在紅水河畔揮汗如雨,筆耕不輟。

就是這位老當益壯的“老農”,“清心寡欲,自甘寂寞;博采眾長,尋求自我”。在邁入古稀之年,完成了34萬字的長篇小說《風雨望江樓》。這部長篇寫的是紅水河畔盤龍鎮望江樓兩代人的人生故事。廣西師范大學文學院黃紹清教授在《不解的紅水河情緣》這篇評論中說:“韋編聯撰著了膾炙人口的長篇小說,為壯族文學的光輝畫廊增添了光彩奪目且獨具審美特色的篇章。”

不久,另一部22萬字的長篇小說《裙影繽紛》完稿,在文學網站的“全國征文大獎賽”中榮獲長篇小說獎,于2013年由大眾文藝出版社出版。此外,他還寫了40多篇散文,匯聚成《韋編聯散文選》出版,其中散文《說“門”》獲中國散文學會“當代最佳散文創作獎”;以放歌紅水河為主題的《清心齋詩詞集》出版,其中300多首詩詞是他退休以后寫的;詩詞集中的敘事長歌《雙飛燕》,1980年初稿于柳州,2003年完稿于紅水河之濱,四易其稿,時間跨越20多年,這部長歌在敘事為主的段落用的是山歌格式,在主要抒情段落用的是壯族勒腳歡,以呈現一詠三嘆的效果。《壯族文學發展史》這樣評論:這部敘事長歌“運用壯鄉民間豐富、生動、富于表現力的語言,以及抒情時勒腳歌體,別具韻味,散發著濃厚的地方和民族的生活氣息,給人以美的享受。”韋編聯創作的文學作品形式多樣化,被稱為一專多能的“文體作家”實不為過。晚年他回到故鄉來賓寫了小說、散文、詩詞約100萬字的作品,成為他創作生涯中的第二個高峰期。他感慨地說:“我感到,回到紅水河畔,有永不枯竭的創作源泉,創作時心境特別開闊,思維特別通暢,精神特別振奮;這里有寫不完的故事,唱不完的贊歌,常常使我進入無我境界。正如我在一首詩中所寫的紅河浪濤杯中酒,激蕩胸懷不了情。”

隨著后續作品的出版,閱讀后的評論也不斷地刊登在報刊上,好評如潮。作為一名作家,作品得到那么多教授、專家和讀者的青睞,是巨大的動力。他認為:“作為作家,自己的作品得到讀者的關注和評論家的評論和肯定,本身就是最好的獎賞。”他還說:“他們的關注與評論,無論是褒或貶,都是對我的鼓勵與鞭策。如果自己的作品投諸社會毫無反應,那是最大的悲哀,寫得再多也是毫無意義的,因為作家是為社會寫作的,而不是為自我欣賞。”

韋編聯由于文學創作的成就,他的小傳已載入《中國作家大辭典》《世界華人文化名人傳略·文學卷》《廣西少數民族人物志》《壯族百科辭典》。他表示:一息尚存,還要寫下去。

韋編聯回顧自己幾十年的文學創作生涯,寫了一首七言律詩《臺燈》,借著共同度過無數深宵的一盞臺燈,抒發自己的文學情懷:

共度深宵數十年,

酸甜苦辣總怡然;

名韁利鎖拋身外,

意浪情濤涌筆端。

衣帶漸寬揮不倦,

駒光易逝照無眠;

神思縷縷成書卷,

摯友同歡展笑顏。