陌上花開可歸矣

楊宇萱

長沙彈詞,又稱“長沙道情”,主要流傳于以長沙為中心的湘潭、益陽等湘中地區,屬于中國傳統說唱曲種。長沙彈詞是中國傳統音樂的寶貴產物,是湖湘人民珍貴的血脈符號,是最具長沙文化風格的說唱藝術,然而在文化多元發展的當代社會,其傳承現狀卻堪憂。對這種將要絕跡的傳統民間說唱藝術進行搶救和保護,讓它在新時代的發展中能重煥光彩,理論研究(論文)和實際操作(彈詞學習和演出)的并行尤為重要。本文就長沙彈詞本體特點、生存現狀和緣由以及傳承發展談一些思考。

一、長沙彈詞的特點

長沙彈詞最重要的就是唱本內容和音樂。在內容上,具有“古、廣、情、諧”這四大特點。

“古”,指長沙彈詞歷史之悠久。長沙彈詞腳本的起源可以追溯到唐朝的變文,變文散韻相間的格式與現在的長沙彈詞腳本幾乎一般無二。清同治年間,長沙彈詞正式形成,以鼓板唱道情為最初形式。

“廣”,指長沙彈詞腳本眾多,題材的涵蓋面寬廣,如唱寶玉哭黛玉的《悼瀟湘》、唱民間故事的《東郭救狼》、宣傳抗日精神的《罵漢奸》等。

“情”,指長沙彈詞的主要內容大部分以“情”為主線,講述君臣情、同僚情、親情、愛情等。

“諧”,長沙彈詞以長沙方言為基礎,兼用大量的長沙俚語,風趣幽默,詼諧別致,具有“諧”的特征。

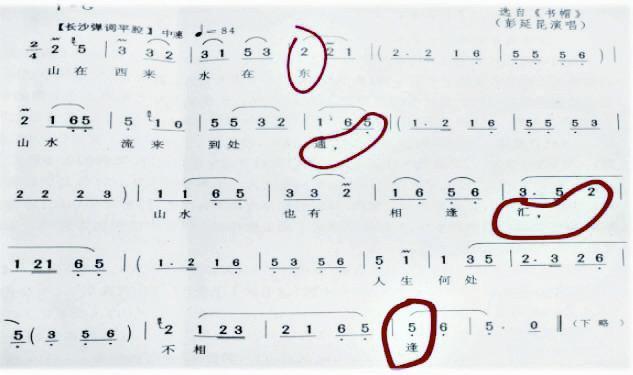

在更具體的音樂特點上,舉經典長沙彈詞的開篇《山在西來水在東》為譜例。

從圖中不難發現,長沙彈詞的音樂特點可以歸納為:以徵調式居多,主干音為2、5、1,一般上句落2,下句落5,板腔體,上下兩句為基礎樂段,唱句長沙方言語調性強,依字行腔,腔隨字走,一二四句平穩下滑,符合起承轉合的結構規律,唱句多為七字句。

二、長沙彈詞的生存現狀

一個曲種的生存狀況主要反映在這四個方面:演出場所、演員、劇目、觀眾群。

據《中國曲藝志·湖南卷》《中國曲藝集成·湖南卷》等書目資料記載,長沙彈詞的演出場所在20世紀中后期先后倒閉,瀟湘書館、民藝書館、東區曲藝場、大眾游藝場曲藝場、火宮殿書場、裕南書場分別于1953年、1965年、1967年、1970年、“文化大革命”期間、1983年關閉。場所的倒閉,意味著演員四處流散,也意味著觀眾群的流失。觀眾缺失,那么也不會有人愿意學習表演這門藝術,傳承后繼無人。四個關鍵因素已失其三,經典的劇目也會隨著“沒地演、沒人唱、無人看”而消失在歷史的滔滔洪流之中。

21世紀初,國家把長沙彈詞列為第二批國家非物質文化遺產保護項目,并撥付專項資金進行搶救整理。把火宮殿對面的湘江劇場作為說書場所,以人稱“長沙彈詞活化石”的彭延坤作為代表的演員,在此隔三岔五進行長沙彈詞傳統劇目的演出。前幾年,老長沙街坊中還流傳一句話:“長沙茶館數不清,不如彭爹喊兩聲。”在長沙的市井里,彭延坤的長沙彈詞是一種文化符號,是一些老長沙人的生命寄托。我曾觀看彭延坤的彈詞專場演出,尤記得老先生當時所唱的傳統長沙彈詞曲目《悼瀟湘》,觀眾席中以老年人居多,間或有幾個中年人。

2016年年底,彭延坤老先生不幸離世,其徒孫王志敏接過傳承重擔。2016年國慶我有幸曾在湘江劇場“笑工場”觀看了“薪火相傳·長沙彈詞傳人王志敏專場演出”,當時尚健在的彭老先生亦到場,觀看完演出后他欣慰地表示:“我百年之后,我的傳人就是王志敏!” 近日我在網上搜索王志敏相關的彈詞視頻,觀看了他演出的一場最新的彈詞快板聯唱,我注意到視頻中觀眾席坐得滿滿當當,有上至七旬的白發老人,也有下至六七歲的稚童,臺上臺下互動連連,說書人與觀眾打成一片,氣氛熱烈。王志敏顯然抓住了“說、噱、彈、唱”中最重要的噱頭,所謂的“無噱不成書”,這就是長沙彈詞的靈魂啊!這個年輕人隱隱已具大家風范。

長沙彈詞的場所,以湘江劇場為基礎開始重振雄風,長沙彈詞的演員,以王志敏為根莖逐漸開枝散葉,四個主要方面已占半壁江山,長沙彈詞的生存現狀呈現柳暗花明又一村的趨勢。

三、長沙彈詞的傳承和發展

綜合上述兩個部分的內容,三個問題引起筆者深思。

1.對長沙彈詞瀕危原因的思考:文化自信和文化自覺建立的缺失。

長沙彈詞,是什么原因導致它從興盛走向瀕危境地?我認為不能總將癥結歸類為時代變遷、全球化沖擊。田青說過一段話或許能給出一些啟發,“100年來對舊傳統的‘反叛讓我們得以暫時離開家園眺望山那邊的風景,有了比較和開闊的視野,但也留下了把孩子和洗澡水一起潑掉的‘新傳統。改革開放,既為復興傳統文化打下了必不可少的物質基礎,也在現代化、城鎮化的進程中出現了把傳統視為陳舊、落后、‘土的東西迅速拋棄和抹掉的現象。” 大部分中國人總覺得西方的古典音樂是陽春白雪,與之相對的中國傳統音樂便是下里巴人,正是有了這樣的思維誤區,長沙彈詞乃至傳統音樂、傳統文化才出現了傳承危機。

究其根本,是對待傳統文化、傳統音樂的態度出了問題,是我們沒有樹立文化自信和自覺。

2.對創新現象的思考:音樂藝術不能走向“同質化”。

看完王志敏最新演出視頻,看到現場融洽和諧的氛圍后,筆者思考,為什么在王志敏之前,長沙彈詞傳承狀況不好?是不是作為音樂工作者,對長沙彈詞的保護太過于“博物館”式了,亦或沒有好好去了解長沙彈詞真正引人入勝之處,便一味想著創新。

據大數據顯示,中國所有的地方戲,在二十世紀七八十年代的時候,還有將近400種,但在改革開放的這40年里,地方戲在現代化的過程當中丟失了不少,劇團沒了,觀眾群消失,傳承人更是絕跡。地方戲曲的消失意味著什么,剩下的這些劇團要怎么辦?長沙彈詞面臨著相同的情況,各種各樣的茶樓書社相繼倒閉,壓力非常大。湘江劇場曾提出來要發展,但發展要如何進行?發展的模式是什么?發展目標是哪里?又如何創新呢?在傳承的基礎上創新手段和方式是什么?……

為了解開這些疑惑,我參照當下這個創新的趨勢,將發展的方式概括為以下幾種:盡量請名作家寫劇本;要貼近生活反映現在生活;邀請作曲家來寫曲子,請話劇家或者導演來導戲;請現在的舞美設計師進行聲光電包裝。但是,這樣創新就真的有新觀眾來看了嗎?我認為,這種創新不僅改變了傳統音樂的面貌,更會間接導致老的觀眾認為表演已經變味,讓他們失去興趣,而且新觀眾也沒有很多的流入,他們如果追求時髦,電聲音樂不是時髦得多嗎?這樣的創新結果是什么,答案呼之欲出——結果是自己原有特色的逐漸消失,被“同質化”。獨有特色消失了之后,各式各樣的說唱音樂還有什么存在的必要呢?長沙彈詞已過春秋三百載,豈愁侯君三十年?這種越創新越同質化,是藝術的末路。“但是現代化帶給人們的思想,就造就了所有藝術的同質化。”

3.對長沙彈詞發展方向的思考:拒絕“取其精華去其糟粕”式的發展。

對于長沙彈詞、對于說唱音樂甚至是整個中國傳統音樂的發展,筆者更多的是希望不要膚淺、機械地說明“取其精華去其糟粕”的含義。每個時期的審美標準都不一樣,我們不能以這個時代的眼光去評判,去決定后代接觸什么樣的音樂文化。只有把中華傳統音樂文化所包含的全部內容充分認識,認真總結,才能找到自信與自豪的支點,而不是接觸它之前,尚未了解它之前,就劃分三六九等是非好壞,挑三揀四地去學習傳承,這樣學到的傳統音樂,傳統文化可能和原本的樣子相去甚遠,失去其內涵。

長沙彈詞是中國傳統音樂的寶貴產物,是湖湘文化的血脈符號,屬于曲藝類別,而“這類講唱文學在中國的俗文學里占了極重要的成分,且也占了極大勢力,一般的民眾,未必讀小說,未必時時得見戲曲的演唱,但講唱文學卻是時時被當作精神上的主要的食糧的。”可以說,這是真正的“像水銀瀉地無孔不入的一種民間的讀物。”在傳統音樂、傳統文化日益受到“文化自信缺失的沖擊”“藝術創新同質化的沖擊”的今天,為了將這份“精神食糧”,這份民族文化的“基因”保存下去,希望更多的人來關注這一湖湘古老音樂文化,避免它接受“藝術同質化”的洗禮,“留住我們生活中的記憶,重現其往昔的榮光”,陌上花開可歸矣。

參考文獻:

①《中國曲藝志·湖南卷》中國曲藝志全國編輯委員會著,中國曲藝出版社出版,1989年,第74頁。

②雷濟菁:《長沙彈詞唱腔研究》,2007年3月,第1頁。

③雷濟菁:《長沙彈詞唱腔研究》,2007年3月,第2頁。

④謝玲玲:《民族論壇報》“‘長沙彈詞的失落與希望”記,2011年6月版,第31頁。

⑤李月紅、陳爽、姚藝君、趙曉楠等,《中國傳統音樂基礎》,人民音樂出版社出版,2013年1月,第29頁。

⑥楊超:《論長沙彈詞的藝術特征及發展》,《當代音樂》,2016年9月號(下),第45頁。