漢語“故鄉”語言意識研究

張璽璽

摘要:本文以“故鄉”自由聯想實驗數據為材料,分析了“故鄉”的聯想場,旨在揭示語言意識民族文化特點,促進跨文化交際,為漢語教學及情感價值觀的培養提供借鑒。

關鍵詞:故鄉;語言意識;自由聯想實驗

一、中國大學生“故鄉”自由聯想實驗

(一)實驗目的及假設

本文實驗目的在于揭示中國大學生的故鄉觀念,探究“故鄉”體現的中國大學生的語言意識,思維方式,民族文化及家國情懷。

本文實驗假設:(1)中國大學生“故鄉”聯想內容整體呈正面聯想;(2)中國大學生“故鄉”聯想場中出現了與中國文化相關的反應詞;(3)中國大學生“故鄉”聯想方式偏聚合聯想;(4)中國大學生“故鄉”聯想場中的高頻反應詞與刺激詞呈現語義對稱的特點。

(二)實驗對象

筆者在國內選取了綜合、師范、理工、外語、農/林/醫等十幾所院校(包括武漢大學,吉林大學,北京師范大學,華中師范大學,哈爾濱師范大學等)300多名大學生進行“故鄉”自由聯想實驗。被試所在高校主要分布在東北、華北、華南地區,所學專業分別為學前教育,英語,日語,動畫設計,對外漢語等,所在年級包括大一、大二、大三、大四及研究生。這樣保證了實驗結果的普遍性和廣泛性。之后

(三)實驗步驟

筆者向被試提供一張包含故鄉的刺激詞列表,要求被試在10秒內寫下頭腦中的首個反應詞,之后收集統計數據,整理出故鄉的聯想場并對其進行分析。

(四)實驗結果

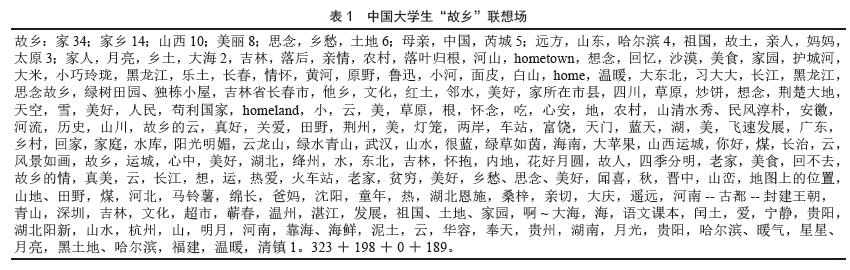

由表1可知,刺激詞“故鄉”的聯想場中共有323個反應詞,不同反應詞數198個,未反應次數0個,反應詞頻為1的次數189個。

二、“故鄉”聯想場分析

從高頻反應詞看,“故鄉”聯想場中前5個高頻反應詞依次為:家(34),家鄉(14),山西(10),美麗(8),思念,鄉愁,土地(6)。高頻反應詞家構成了“故鄉”一詞語言意識的核心。這說明,在中國人的觀念中無數個小家構成了故鄉。此外故鄉和家在某種程度上均以血緣關系為紐帶,生活在其中的個體都深愛著自己的家和故鄉。因此,基于這一語義認知和情感認同,被試由故鄉聯想到家。第二個高頻反應詞家鄉是對故鄉的同義聯想。第三個高頻反應詞山西和被試的故鄉多在山西有關。第五個高頻反應詞包括思念、鄉愁、土地。其中思念和鄉愁或許與中國傳統文化中的思鄉情節有關。如馬致遠的《秋思》中“夕陽西下,斷腸人在天涯”就體現了漂泊在外的游子對故鄉的思念,余光中的《鄉愁》中“鄉愁是一枚小小的郵票”“鄉愁是一張窄窄的船票”“鄉愁是一方矮矮的墳墓”“鄉愁是一灣淺淺的海峽”就表達了作者渴望親人團聚,祖國統一的強烈愿望。反應詞土地或許和被試對鄉村多以農業為主的傳統認知有關,人們在故鄉的土地上辛勤耕耘,創造財富。

從聯想方式來看,中國大學生“故鄉”聯想場中前5個高頻反應詞共聯想84詞次,其中家,家鄉,山西,美麗,鄉愁,土地屬于聚合聯想,共聯想78頻次,占總反應頻次的92.9%。據此,我們認為中國非俄語專業大學生“故鄉”的前五個高頻反應詞以聚合聯想為主。此外中國大學生“故鄉”的聯想場中出現了落葉歸根,綠草如茵,風景如畫,花好月圓等四字反應詞,這體現了中國大學生獨特的四字詞聯想方式。

從聯想內容來看:“故鄉”聯想場呈現出將抽象的故鄉具體化的特點,如具體的地名山西,太原,哈爾濱,武漢等。

從語言世界圖景來看,中國大學“故鄉”聯想場中多為積極正面的詞匯,如思念,美好等,這反映出中國人民對故鄉的熱愛與珍視。此外,中國大學生“故鄉”聯想場中有家,中國,這體現了人類共同的家國一體情懷。

三、結語

“故鄉”語言意識反映了中國人民的思維方式和文化定型,揭示了漢語語言意識民族文化特點,體現了中國人民的故鄉情結。增強國民的故鄉情結對國家的團結穩定,對愛國主義教育大有裨益。

參考文獻:

[1]許高渝,趙秋野等,俄羅斯心理語言學和外語教學[M].北京;北京大學出版社,2008.

[2]趙秋野.試論語言意識的民族文化特點[J].外語學刊,2003.