新型骨折風險綜合評估模型在骨量減少患者針灸治療中的應用

楊戈瑤 陳益丹 陳瑞香 滕詩田 金肖青

骨質疏松癥(osteoporosis,OP)是一種以骨量低,骨組織微結構損壞,導致骨脆性增加,易發生骨折為特征的全身性骨病[1]。骨質疏松癥最大的危害是容易引起骨折。骨質疏松導致骨折的發生率為7.31%~12.2%,而將近一半的脆性骨折發生在骨量減少者中[2]。由于骨量丟失通常在無癥狀的情況下發生[3],常常被患者及臨床醫生忽視,沒有及時進行有效干預,直到引起骨折,或進一步發展成骨質疏松狀態,不僅嚴重影響患者的生活質量,增加死亡風險,還給家庭帶來高額的醫療支出。因此早期診斷并預測骨折風險、采取規范的防治措施顯得尤為重要。目前臨床上使用最廣泛的骨折風險評估工具是世界衛生組織(WHO)推薦的骨折風險預測工具(FRAX)[1]。FRAX根據患者的臨床危險因素和股骨頸骨密度建立模型,用于評估患者未來10年髖部骨折及主要骨質疏松性骨折的概率[3],但是具有一定局限性。初步研究提示,目前FRAX預測結果可能低估了中國人群的骨折風險,并且它不適用于已接受有效抗骨質疏松治療的人群[1],可見其無法對骨質疏松治療的干預手段進行臨床療效評估和治療指導。本研究基于骨質疏松、骨量減少和健康人群的全臨床參數建立新型骨折風險評估模型,以期能客觀、全面地進行骨折風險評估與干預評價,并通過針灸干預骨量減少的臨床應用,為骨折臨床預警及個體化治療提供指導依據。

1 資料與方法

1.1 模型選擇 隨著醫學信息的日益豐富,傳統的數據分析技術逐漸暴露出其精度低、速度慢等局限性,機器學習技術在計算機輔助醫療診斷等眾多領域廣泛應用。其中隨機森林算法具有精度高、不易過擬合、可處理維度很高的數據集等優勢[4],使用它建立的模型具有優秀的預測性能和泛化性。因此,針對骨質疏松性骨折的預防和干預,本研究采用隨機森林算法,建立新型骨折風險評估模型。

1.2 診斷學標準 參照WHO推薦的診斷標準[5],依據雙能X線吸收法(DXA)測定的骨密度結果診斷。骨密度T值=(測定值-骨峰值)/正常成人骨密度值標準差。正常:骨密度值低于同性別、同種族正常成人的骨峰值不足1個標準差;骨量減少:降低1~2.5個標準差;骨質疏松癥:降低程度等于和大于2.5個標準差。

1.3 采集資料 采集臨床數據包括健康對照組45例,骨質疏松組12例,骨量減少組228例,共285例。一般資料包括性別、年齡、身高、體重、民族、職業、病史、治療史、骨折史、體格檢查、合并疾病及用藥等。臨床指標包括Berg平衡量表、下肢肌力及平衡測試(5次坐立試驗FTSST、3.0米計時器里行走試驗TUGT,直線行走測試TGT)、運動機能測試、SF-36量表、中醫癥狀及體征評分表。安全性指標包括血尿常規及肝腎功能。骨指標包括骨密度及骨代謝相關指標,如N端骨鈣素、血清I型原膠原N-端前肽、I型膠原交聯C端肽、25羥基維生素D、甲狀旁腺激素等。

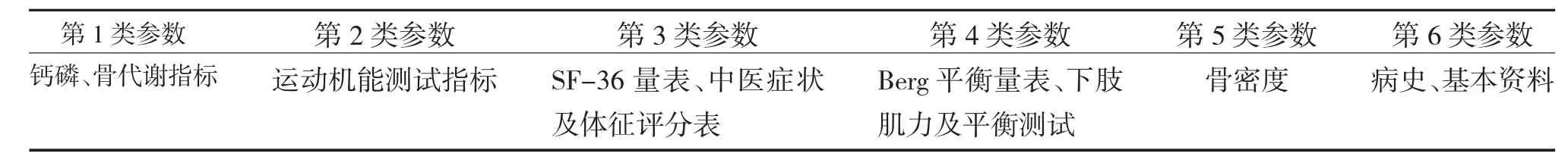

1.4 數據分析 評分評價:采用隨機森林算法,根據決策樹的投票結果,對骨折風險進行綜合評分。分級評價:根據綜合評分結果,按0~30分為高風險,30~60分為中風險,60~100分為低風險的轉換方式,輸出該病例的風險區間。臨床醫學參數分析:將采集的臨床參數分為表1所示6類進行建模,每類參數模型分別得出一個分值,結果以蛛網圖的形式輸出。

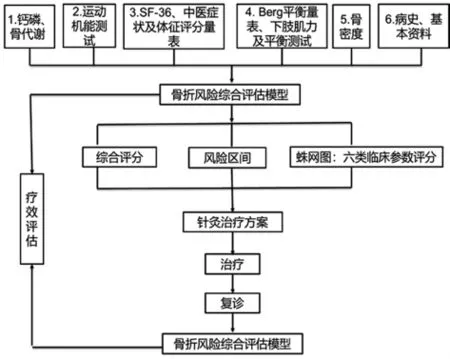

1.5 流程圖(見圖1):

1.6 臨床應用 在知情同意原則下納入94例骨量減少患者給予針灸治療,采取穴位埋線的針灸方法。取穴:腎俞(雙)、脾俞(雙)、大杼(雙)、足三里(雙)、中脘、下脘、氣海、關元、肓俞(雙)。穴位定位參照中華人民共和國國家標準(《腧穴名稱與定位》)。療程:穴位埋線1周治療1次,6次為1個療程,療程間隔兩周,連續治療6個月。

表1 建模采用臨床醫學參數

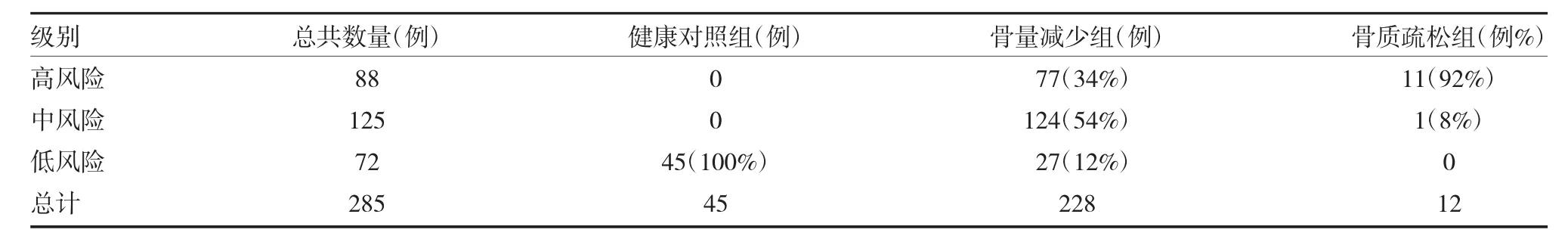

表2 臨床數據分級列表

圖1 評估模型臨床應用流程圖

2 結果

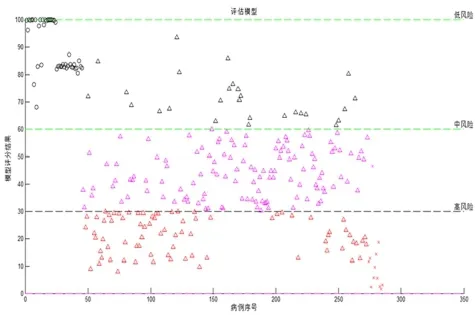

2.1 骨折風險分級 健康對照組45例,骨質疏松組12例,骨量減少組228例,共285例。“○”代表健康對照組,“X”代表骨質疏松組,“△”:代表骨量減少組。結果顯示,健康對照組100%處于低風險區間;骨量減少組34%處于高風險區間,54%處于中風險區間,12%處于低風險區間;骨質疏松組92%處于高風險區間,8%處于中風險區間。見表2、圖2(插頁)。

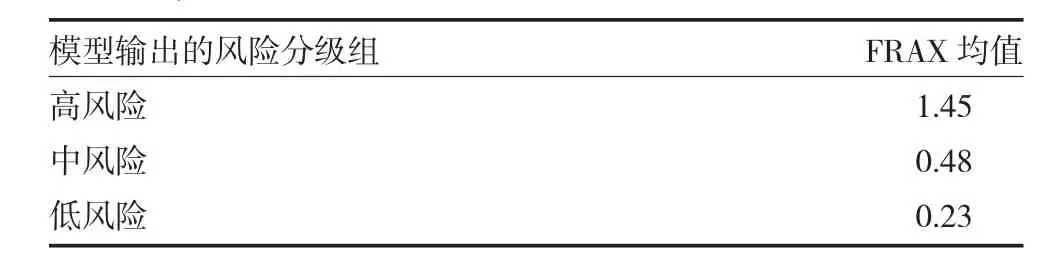

2.2 骨折風險分級有效性評價 本研究將模型輸出與FRAX量表結果進行對比,以驗證模型的有效性。提示模型的分級與FRAX量表的變化趨勢一致(見表3)。

表3 模型輸出風險分級組與FRAX均值對比

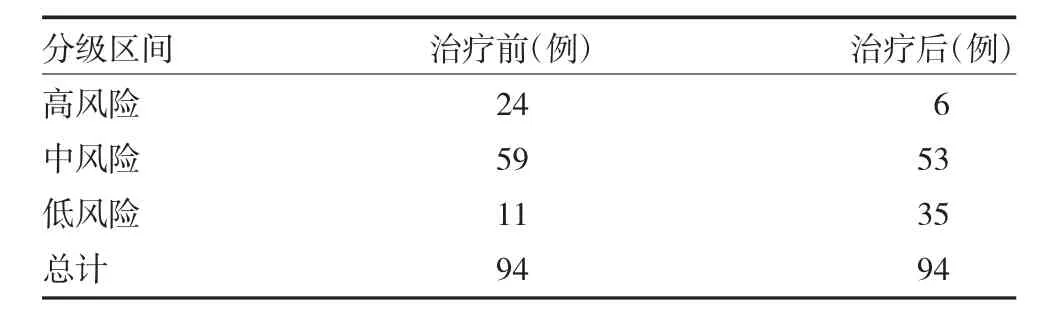

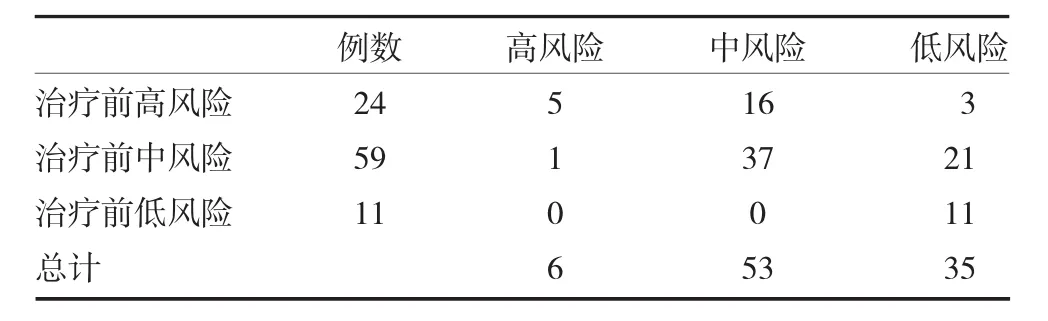

2.3 臨床應用結果 將納入研究的94例骨量減少患者治療前與治療6個月后的一般資料、臨床指標、安全性指標、骨密度與骨代謝相關指標等相關資料輸入該模型,結果顯示:(1)24例骨折高風險患者在治療后,有5例還停留在同一級別區間,有19例獲得不同程度改善,改善比例為79%;(2)中風險患者59例,在治療后,有37例還停留在同一級別區間,有21例獲得不同程度改善,改善比例為36%。(3)治療前低風險患者,治療后還停留在低風險區間,病情未加重(見表 4、表 5)。

表4 針灸治療前后臨床數據分級列表

表5 針灸治療后患者骨折風險分級的改善情況

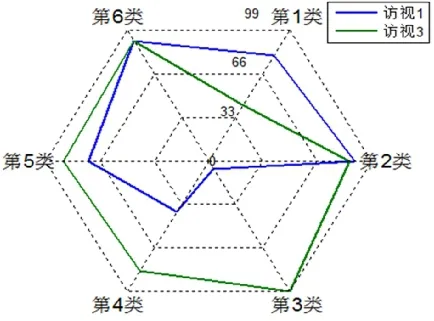

2.4 案例分析 將其中一名患者治療前(訪視1)與治療6個月后(訪視3)采集的臨床參數輸入該模型,輸出結果見表6、圖3(插頁)。

表6 針灸治療前后患者骨折風險評分及區間變化

第1類(鈣磷、骨代謝)指標降低了37分;第3類(SF,中醫量表)、第 4類(BBS、實驗相關量表)、第5類(骨密度)參數評分均有不同程度的提升,分別為:93分,45分,15分。結論:運用新型骨折風險評估模型對該骨量減少患者針灸治療前后進行評估,可見其骨折風險綜合評分由26.6分升至80分,風險區間由高風險轉為低風險,其中鈣磷、骨代謝指標,生活質量、中醫癥狀評分,Berg平衡量表、下肢肌力及平衡測試評分,骨密度這四個方面的參數均得到改善。

3 討論

骨質疏松癥是一種需要終生性、復雜的、昂貴的治療方式的流行病,一旦合并骨折就較難用藥物使骨量迅速恢復,但骨質疏松癥是可以預防的[1]。對骨量減少人群進行早期干預,可以延緩骨質疏松進程,減少未來發病率、致殘率及醫藥費用。然而目前臨床上尚缺乏一種較有效的模型對骨量減少人群骨折風險進行預防及干預評價。因此,本研究采用隨機森林算法,綜合考慮骨質疏松性骨折的眾多風險因素,建立新型骨折風險綜合評估模型,對骨折風險做出綜合判斷,幫助識別骨質疏松性骨折高風險可疑患者,爭取在其骨質疏松癥還未確切形成之前,積極干預,將“關口前移”,有效防止骨質疏松性骨折的發生。

臨床上大量骨量減少的患者,未達到使用抗骨質疏松藥物的指征,此時針灸治療是個很好的選擇[6-8]。不僅可以有效緩解患者腰背酸痛等臨床癥狀,同時可以補腎健脾,強筋健骨,以達到治病求本的目的。在患者首次就診時,針灸醫生采集相關臨床參數輸入該模型,從而了解該患者的整體情況,對中、高風險患者尤其要引起重視。同時,該模型將臨床參數分為六個維度分別評分,結果以蛛網圖的形式輸出,指導臨床治療。例如第一類參數為鈣磷、骨代謝,反應了骨細胞活動、骨形成和骨吸收狀態。若評分偏低,臨床可選擇足三里、脾俞、腎俞、中脘、下脘、氣海、關元、肓俞等穴位,健脾補腎,提高患者對鈣磷、維生素D等物質的吸收利用,降低骨轉換率,防治骨量的進一步丟失。第二類為電子步道系統評分。該系統由本項目組與課題參與方浙江大學研究團隊共同設計[9],評估患者的動態平衡、反應性平衡能力。結合第四類臨床上具有較高信度和效度的實驗相關量表,綜合評估患者的下肢肌力和平衡能力,從而預測患者的跌倒風險。研究表明,跌倒是骨質疏松性骨折的最強危險因素,是獨立于骨質疏松以外導致骨折的重要原因[1]。對于此類評分較低的患者,存在較大的跌倒風險,一方面在治療中醫生可靈活取穴,側重提高患者的下肢肌力,增加肌肉對骨骼的支撐作用,從而改善平衡能力和機體協調性,避免骨質疏松性骨折的發生。另一方面,可以給家屬及護理人員加強看護提供警示。第三類為SF-36及中醫癥狀體征評分量表評分,反映患者的生活質量。醫生可根據患者癥狀評分,辨證論治,例如肝腎虧虛者選取肝經、腎經等穴位調補肝腎,脾腎兩虛者選取脾經、腎經、督脈等穴位補脾益腎,兼有血瘀者則可加血海、膈俞等活血化瘀,通絡止痛,從而更好地改善患者生活質量。在患者復診時,不僅可以通過綜合評分及風險區間的變化來評估患者療效,還可在蛛網圖上直觀地看到各類評分的變動情形及其好壞趨向,及早發現問題,指導醫生及時調整并優化治療方案,實現對骨量減少人群個體化治療。另外,在接受針灸治療期間利用該模型定期對患者進行骨折風險的全面評估,可讓患者全面、直觀地了解自身病程的進展,從而樹立有效治療可降低骨折風險的信念,提高患者堅持治療的積極性。

綜上所述,本研究建立的新型骨折風險綜合評估模型,是一個篩選病人進行適宜治療、非常實用的臨床工具。在針灸治療骨量減少患者時,利用該模型,能為針灸醫生給患者制定早期、適量的個體化治療方案提供客觀參考依據及合理建議,還可幫助針灸醫生對治療效果及患者預后情況進行評價,對減少骨質疏松癥的形成和骨折的發生、提高老年人群生活質量、降低醫療成本、節約衛生資源具有重要的意義,值得臨床推廣應用。(本文受金肖青名老中醫專家傳承基金資助No.G2S2017011)

圖2 臨床數據分級整體結果

圖3 針灸治療前后評估模型各類參數分數對比蛛網圖