不同臍部護理方法對新生兒臍部愈合的效果評價

楊曉芳

442100湖北省十堰市房縣婦幼保健院兒科

臍帶是胎兒在母親體內時獲取營養成分以及排除廢物的重要通道。當胎兒出生之后,相關醫護人員會將其臍帶部位進行結扎,并將系帶切斷。當臍帶被切斷之后,會逐漸呈現出干枯的現象,最終變成黑色,通常在胎兒出生之后的3~7 d自行脫落,但在臍帶脫落之前,傷口有極大可能性會因受到感染而引發臍炎[1]。相關醫學臨床研究結果顯示[2],對新生兒給予有效的臍部護理能夠有效降低臍炎的發生率,對保障新生兒身體健康有著至關重要的作用。基于此,本次研究隨機抽取于2017年5月-2018年5月 本院婦產科出生新生兒50 例作為研究對象,并使用數字隨機表法將所有新生兒分為兩組展開對比評價,現將本次研究所獲的詳細結果報告如下。

資料與方法

2017年5月-2018年5月本院婦產科出生新生兒50例,男24例,女26例,胎齡36~44 周,平均胎齡(39.33±2.34)d,使用數字隨機表法將所有新生兒分為兩組各25 例。⑴納入標準:新生兒家屬對本次研究知情同意。⑵排除標準:①存在先天性新生兒疾病者;②存在心、腎臟器功能缺失者;③存在嚴重感染情況者。對比兩組患兒的胎齡、性別等相關資料發現,差異無統計學意義(P>0.05),可進行下一步對比分析。

護理方法:(1)對A 組新生兒給予常規臍部護理,具體操作如下:護理人員應每日將新生兒運至沐浴室進行臍帶消毒以及沐浴等處理,并對產婦及其家屬進行健康知識教育。(2)對B 組新生兒給予綜合臍部護理,具體操作如下:①在產后第1 天,護理人員應對產婦及其家屬給予個性化的健康知識教育,使用“一對一”的方式進行講解,同時借用圖片、幻燈片等表達方式,使產婦及其家屬能夠充分了解相關護理知識。產后第2天,護理人員可以通過實踐模擬的方式,并要求產婦及其家屬參與其中,以此深化其對相關護理操作技巧的掌握。產后第3 天,護理人員應指導產婦以及其家屬獨立完成新生兒臍帶的消毒工作,并在旁邊監督指導,對錯誤的操作給予及時糾正。②當新生兒順利分娩之后,醫護人員應及時使用血管鉗將臍帶夾住,并對其周邊部位進行消毒處理。取血管鉗上端0.5 cm 處的位置實施斷臍處理,同時使用醫用紗布將周邊殘留的血跡清理干凈,隨后使用微波探頭對斷臍面做燒灼處理,以此確保新生兒的臍動脈以及臍靜脈處于完全閉合的狀態。當斷臍面變成白色之后,便釋放血管鉗,同時觀察臍部是否存在滲血以及滲液的情況,若不存在,便可將其完全暴露,以此加快其干燥的速度。③護理人員應使用碘酊消毒新生兒的斷臍位置,并對其臍窩給予常規消毒,1~2次/d。同時,應使用酒精消毒臍帶周邊的皮膚,并使用剪刀修建過長的臍帶,在修剪前應對剪刀進行滅菌處理,以此避免臍帶出現感染的情況[3]。

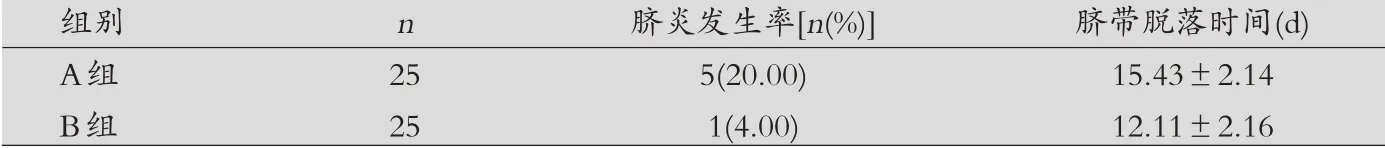

表1 兩組臍炎發生狀況對比(±s)

表1 兩組臍炎發生狀況對比(±s)

組別 n 臍炎發生率[n(%)] 臍帶脫落時間(d)A組 25 5(20.00) 15.43±2.14 B組 25 1(4.00) 12.11±2.16

觀察指標:觀察對比兩組新生兒的臍炎發生率以及臍帶脫落時間。

統計法分析:本研究所獲的所有數據均通過統計學軟件SPSS 20.0 統計處理,計數資料用n(%)表示,用χ2檢驗;計量資料用(±s)表示,用t 檢驗。P<0.05提示差異有統計學意義。

結 果

觀察對比兩組新生兒的臍炎發生率與臍帶脫落時間發現:A 組臍炎發生率20.00%,高于B 組臍炎發生率的4.00%;A組臍帶脫落的時間明顯長于B組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

討 論

當完成臍帶切斷后,新生兒的臍部在完成愈合之前均屬于開放性創口,因此極易引發一系列的臨床感染[4]。若臍部發生感染就會導致臍炎,該炎癥的主要臨床表現包括:臍窩濕潤流水、臍帶根部發紅、臍帶脫落后傷口不愈合、膿性分泌物等,嚴重者甚至會出現全身中毒的癥狀,對新生兒的生命健康安全造成嚴重影響[5]。本研究結果顯示,A組臍炎發生率20.00%,高于B 組臍炎發生率的4.00%;A 組臍帶脫落的時間(15.43±2.14)d,明顯長于B 組臍帶脫落時間(12.11±2.16)d,差異有統計學意義(P<0.05)。進一步證實了對新生兒給予綜合臍部護理干預,能夠有效減少臍帶脫落的時間,同時還能降低臍炎發生率,對保障新生兒身體健康安全有著至關重要的作用。

綜上所述,對新生兒給予綜合臍部護理能夠有效縮短臍帶脫落的時間,同時還能有效降低臍炎的發生率,具有較高的使用價值,值得臨床推廣使用。