采煤沉陷區地表水土流失時空演化研究

趙 令,蘇 濤,李杰衛,周 亮,樊 宇

(1.安徽理工大學 測繪學院,安徽 淮南 232001;2.浙江省地礦勘察院,浙江 杭州 310000)

大規模高強度的煤礦井工開采過程中,由于煤炭資源的采掘,采空區原有應力的平衡狀態遭到破壞,這種破壞變化波及地表,對地表的地形地貌產生影響,其直接危害是形成地表土壤結構破壞,以及表土承載體的脆性變形[1-3]。隨時間推移,地表土體破壞面積不斷擴大,形成范圍較廣的采煤沉陷區[4]。沉陷區的形成破壞了原有土體的黏聚力和固結力,在自然降雨或融雪作用下,易形成地表徑流,一方面加速了坡面的水土流失,造成坡面土壤肥力下降;另一方面表層土壤的持水能力減弱[5],土壤松軟度減小,造成土壤板結,兩者都會在不同程度上影響開采區土壤高效利用。

目前,關于開采沉陷區土壤水土流失的研究多集中在土壤養分的動態轉移和土壤優先流路徑特征等方面[6-10],關于采煤沉陷區坡面地表水土流失在降水作用下隨時間的變化的研究較少,未能對于時間尺度效應、降雨強度以及塌陷坡度等進行綜合定量性分析。采用室內物理模擬實驗,研究采煤沉陷區不同坡度坡面在不同降雨強度下地表水土流失的時空演化規律,并進行定量化分析,為恢復沉陷區土地的高效利用提供科學依據。

1 實驗方案

1.1 實驗設計

實驗材料選取淮北五溝礦區開采沉陷區坡面表土,為客觀反映坡面水土流失效應,故實驗沿沉陷坡面呈扇形分別布設4條采樣線,每隔50 m在每條采樣線上采用環刀法采集表層0~20 cm土壤,裝盒密封帶回實驗室,經自然風干后過2 mm細篩備用。

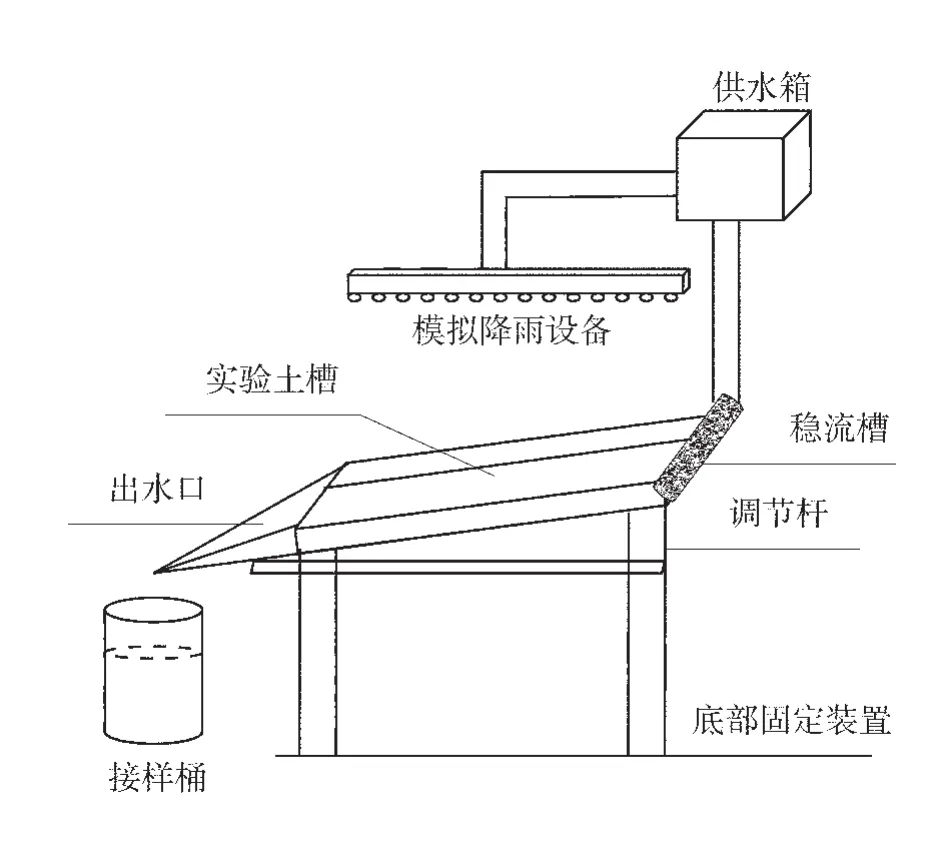

實驗共設計3組模型,實驗模型由模擬降雨裝置、實驗土槽、傾斜控制裝置、穩流槽以及固定裝置組成。實驗土槽的尺寸為100 cm×50 cm×50 cm,土槽末端裝有出水口,出水口下方放置接樣桶,搜集水沙混合物;傾斜控制裝置用來控制實驗土槽傾斜角度,穩流槽以及模擬降雨裝置用來模擬自然降雨和上方徑流沖刷;各模型實驗土槽傾斜角度不同,降雨強度不同。模擬實驗裝置如圖1。

圖1 模擬實驗裝置設計圖

1.2 實驗方法

按原狀土壤的初始密度和含水量進行實驗土槽填充,充填體分2層,下層為20 cm厚的細砂,上層為20 cm厚的原狀土。實驗方法包括模擬不同強度自然降雨作用下塌陷坡面水土流失量以及水土流失強弱與沉陷區坡面角度之間相互影響過程的模擬。

1.2.1 水流含沙量的降雨強度模擬

自然降水作用下塌陷坡面地表土體易形成地表徑流,而降水強度在一定程度上直接決定了坡面水土流失的程度;故通過搜集和分析五溝礦區近3年的實際降雨量,求得平均降雨量并按比例縮小,設定3個模擬降雨強度分別為強降雨0.385 mm/min、中降雨0.237 mm/min以及弱降雨0.107 mm/min。

1.2.2 水流含沙量塌陷坡度模擬

隨煤層的不斷掘進,采空區巖體應力平衡遭到破壞,巖石出現不同程度的破碎垮落,地表受到擾動出現不同程度的沉陷,塌陷坡度直接影響地表水土流失的速度和土壤破壞程度。故通過對五溝煤礦2年內的塌陷坡度變化分析,設定3組實驗裝置的坡度分別為 3°、5°、10°。

1.3 數據采集

通過控制模擬降雨裝置,調節降雨強度,記錄不同降雨強度條件下的初始出水時間,同時記錄不同坡度相同降雨強度下的初始出水時間;計算相同時間下,不同降雨強度和坡度下的水流含沙量。

2 實驗結果分析

2.1 水土流失的時間效應分析

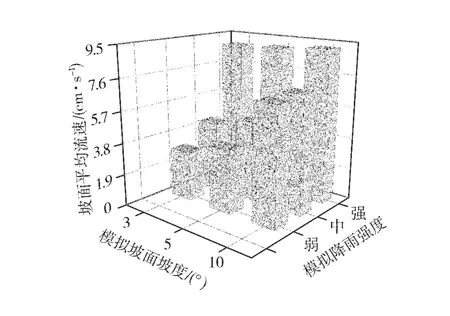

在不同降雨強度和坡度條件下坡面的平均流速以及初始出水時間如圖2、圖3。研究表明,坡面平均流速與降雨強度整體呈正比關系,即在相同坡度條件下,隨降雨強度的增加,坡面的平均流速增加。主要原因是在弱降雨條件下,表層土壤達到飽和入滲量的時間長,并且難以形成明顯的徑流現象,而隨著降雨強度的增加,表層土壤達到飽和入滲量的時間減小,地表徑流形成所需時間短,地表土壤可見明顯徑流,水土流失平均速度增加。并且隨著坡面傾斜角度的增加,坡面平均流速出現小幅度增加,在強降雨作用下,隨坡度增加,坡面平均流速基本不變,主要是強降雨作用下,形成地表徑流時間短,水土流失速度快,坡度對于形成地表徑流的影響作用較小。

圖2 不同降雨強度和坡度下坡面平均流速

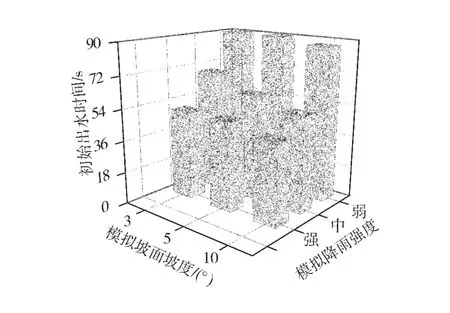

初始出水時間與降雨強度整體呈現反比關系,坡度對于初始出水時間的影響較小。在相同坡度條件下,隨模擬降雨強度的增加,初始出水時間呈現明顯遞減規律;主要原因是隨降雨強度增加,地表土壤在強降雨的沖刷下,獲得較強的動力能量,克服了形成徑流的阻力,使得阻力明顯減小,水土流失的速度明顯增加,故初始出水時間減少。

2.2 降雨作用強度分析

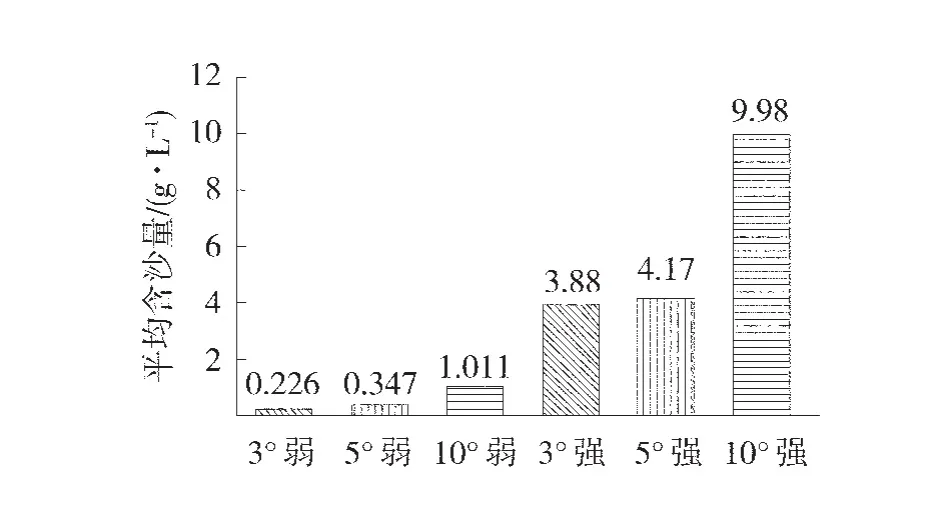

不同降雨強度和坡度下平均含沙量如圖4。由圖4 可知,降雨強度大小與平均含沙量大小具有較強的相關性,在相同的坡度條件下,弱降雨下水流平均含沙量明顯小于強降雨下水流含沙量。在弱降雨條件下,坡度為3°和5°的水流平均含沙量分別為0.226 g/L和0.347 g/L,而在強降雨下的水流平均含沙量分別為3.88 g/L和4.17 g/L,強降雨作用下的水流含沙量增加了15倍左右,坡度為10°的強降雨含沙量是弱降雨條件下的10倍左右;在相同降雨條件下,不同坡度的水流含沙量最高于最低增長率為2倍關系。主要原因是在弱降雨條件下,土壤吸水黏聚能力增加,而弱降雨的沖擊力較小,難以破壞土壤的黏聚力并形成明顯的細溝徑流,而強降雨的流速快、沖擊力大,易破壞土壤的黏聚力形成較寬的徑流溝。即強降雨作用對塌陷區坡面水土流失產生較大的影響。

圖3 不同降雨強度和坡度下初始出水時間

圖4 不同降雨強度和坡度下平均含沙量

2.3 塌陷坡度效應分析

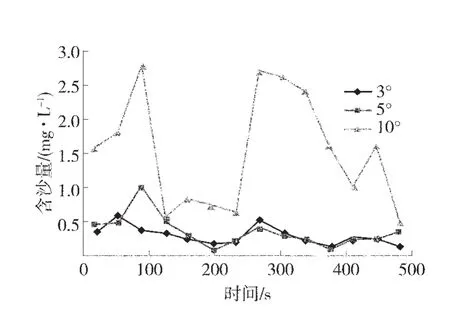

弱降雨下水流含沙量隨坡度的變化如圖5。由圖5可知,在弱降雨強度條件下,各階段水流含沙量隨坡度增加而呈非線性增加。開始階段,坡度為10°的水流含沙量高于坡度為3°和5°含沙量,在坡度為3°和5°時,各階段水流含沙量隨時間的變化曲線相似,且整體波動變化范圍較小;坡度為10°的含沙量隨時間變化波動范圍較大,曲線整體呈現明顯的彈性變化,存在2個峰值,含沙量最大值為2.79 mg/L,最小值為0.51 mg/L,即最大含沙量是最小含沙量的5倍左右。不同坡度下的最終含沙差異較小,即弱降雨條件下,隨坡度增加,土壤受到的侵蝕較小。

圖5 弱降雨下水流含沙量隨坡度的變化

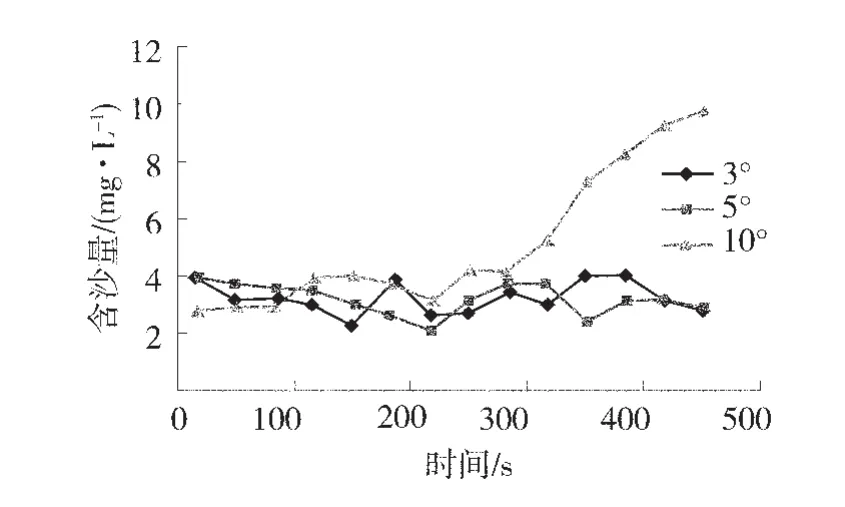

中降雨下水流含沙量隨坡度的變化如圖6。由圖6可知,在中降雨強度下,坡度對含沙量存在一定影響。在剛開始階段,5°的水流含沙量略高于10°和3°的水流含沙量,此后,坡度為3°的水流含沙量整體無明顯變化規律且波動范圍較小,最終水流含沙量低于開始階段;坡度為5°的水流含沙量呈3個階段變化,即先線性減少,再呈非線性增加,最后呈現較微小的變化趨于穩定;坡度為10°的水流含沙量隨時間增加呈兩階段變化,即先非線性交替增加,再近線性梯度增加,且增加幅度較大;最終10°的水流含沙量約為5°含沙量的4倍,即在中降雨條件下,隨坡度增加,坡面出現明顯的水土流失現象。

圖6 中降雨下水流含沙量隨坡度的變化

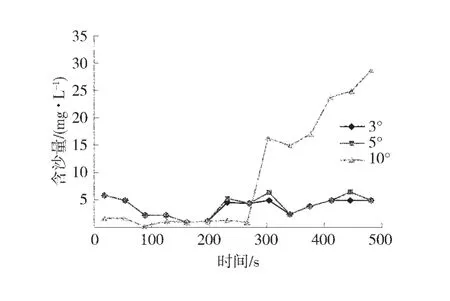

強降雨下水流含沙量隨坡度的變化如圖7。由圖7可得,開始階段含沙量的大小關系為3°>5°>10°,即隨坡度增加,坡度對于含沙量的影響是負作用,隨時間增加,各坡度的水流含沙量開始呈現不同程度增加,坡度對于含沙量的影響呈現正相關;坡度為3°和5°的水流含沙量隨時間的變化趨勢相似,整體呈現3個階段變化,在開始階段,含沙量呈現近線性減小變化,再呈現階梯波動變化增加,最后呈線性增加且增加速度較小;坡度為10°的水流含沙量隨時間的變化趨勢成2階段變化,先趨于平緩變化,再呈現似直線增加,增加速度較大,曲線變化明顯;呈現上述變化的主要原因是坡度對于坡面土壤的流失存在1個臨界值,超出臨界值后,坡面土壤受雨水侵蝕出現明顯的徑流,坡面失去穩定性,水土流失現象明顯。

圖7 強降雨下水流含沙量隨坡度的變化

3 結論

1)坡面平均流速與降雨強度整體呈正比關系,即在相同坡度條件下,隨降雨強度的增加,坡面的平均流速增加。

2)初始出水時間與降雨強度整體呈現反比關系,坡度對于初始出水時間的影響較小。

3)降雨強度大小與平均含沙量大小具有較強的相關性,在相同的坡度條件下,弱降雨下水流平均含沙量明顯小于強降雨下水流含沙量。

4)弱降雨下水流含沙量隨坡度的變化無明顯變化規律,中、強降雨條件下,坡面坡度對含沙量變化呈2個階段影響作用:第:1階段,隨坡度增加,含沙量減少,呈負效應;第2階段,隨坡度增加,含沙量明顯增加,呈正相關。