3#煤層自然發火標志氣體及臨界值確定

王永敬

(1.煤炭科學研究總院,北京 100013;2.煤科集團沈陽研究院有限公司,遼寧 沈陽 110016;3.煤礦安全技術國家重點實驗室,遼寧 撫順 113122)

煤自燃火災是威脅煤礦安全生產的5大災害之一[1-4],全國近80%的開采煤層具有自燃傾向性,國有重點煤礦開采的厚煤層大部分都存在煤自然發火問題[5-6]。每年因煤火引起的災害事故超過4 000起,造成了重大人員傷亡和財產損失。工作面采空區煤自燃已嚴重威脅著礦井安全生產。為此《煤礦安全規程》第二百六十一條及其執行情況說明規定:“開采容易自燃和自燃煤層時,必須開展自然發火監測工作,建立自然發火監測系統,確定煤層自然發火標志氣體及臨界值,健全自然發火預測預報及管理制度。”近年來,自然發火標志氣體優選和臨界值大多通過實驗室實驗利用氣體分析法獲得[7-10]。而CO產生受煤層本身性質、采掘條件等因素影響,僅靠實驗獲得其臨界值已不能準確指導現場實際生產。新疆哈密某礦主采3#煤層,吸氧量為0.99 cm3/g,屬于容易自燃煤層,存在低溫易氧化等特點。為防止回采過程中3#煤層自然發火,基于上述原因,通過實驗室實驗和現場觀測統計分析共同確定3#煤層自然發火標志氣體及臨界值,對煤層自然發火進行早期預測預報,并建立工作面煤自然發火分級復合指標預警體系,就顯得尤為重要。

1 自然發火標志氣體優選

1.1 優選原則

選用適宜的預測指標是氣體分析法發揮有效作用的關鍵。對于指標的選用,一般按靈敏性、規律性及可測性等原則進行[11]。

1.2 氣體產生規律

依據GB/T 482—2008《煤層煤樣采取方法》采集3#煤層煤樣并按照GB 474—2008《煤樣的制備方法》將采集到的煤樣制成實驗樣品。利用煤礦安全技術國家重點實驗室CSMG-2型煤自然發火標志氣體測試系統對制成的煤樣進行程序升溫。

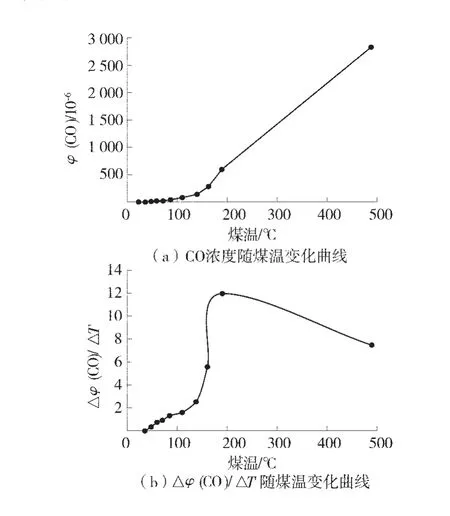

1)CO產生規律。煤的低溫氧化階段到著火燃燒階段都能產生CO,并且CO出現的溫度最低[12]。煤樣氧化升溫過程CO濃度、△φ(CO)/△T煤溫隨煤溫的變化規律如圖1。實驗過程中,CO最早被檢測,其出現的最低溫度為36℃,如圖1(a)。并且隨著煤溫的增加,CO濃度呈現快速上升的趨勢。當煤溫超過189℃以后,CO的生成速度增加更快,發生了二次突變。當煤溫超過489℃以后,CO氣體生成速率減緩,但絕對量仍然維持在較高的水平。升溫過程中,初期以物理吸附為主,快速上升時,化學吸附占主導[13]。圖 1(b)表明,煤溫超過 40 ℃以后,△φ(CO)/△T煤溫開始迅速增加,在86℃時達到1個臺階,并一直持續到111℃,當煤溫超過111℃以后,△φ(CO)/△T煤溫繼續增長,曲線斜率較前一階段更大、趨勢更陡。當煤溫為36℃時就檢測到了CO,但直到煤溫超過49℃以后,CO生成量和單位增率才開始大幅增加,并呈現持續上漲的趨勢,表明煤開始進入激烈氧化階段。

圖1 煤樣氧化升溫過程CO濃度、△φ(CO)/△T煤溫隨煤溫的變化規律

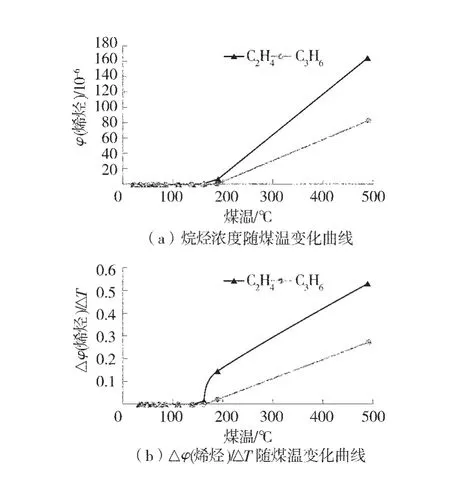

2)C2H4和C3H6產生規律。煤自燃氧化氣體中烯烴組份有C2H4和C3H6,2種氣體是煤氧化自燃發展到一定階段才出現的,其總變化趨勢是隨煤溫的升高而逐漸增大。煤樣氧化升溫過程C2H4和C3H6濃度、△φ(烯烴)/△T隨煤溫的變化規律如圖2。實驗中,檢測到C2H4、C3H6的最低溫度分別為162、189℃,兩者濃度均隨煤溫升高而逐漸增大并同時在480℃左右達到濃度峰值,如圖 2(a)。圖 2(b)表明,△φ(C2H4)/△T隨煤溫變化曲線顯示在煤溫200℃附近存在多個數據點,且其斜率不斷增大,而C3H6曲線則不存在此規律。從單位生成量增率來看,C2H4的變化幅度比C3H6大。從上述分析可以得出,C2H4可作為煤已進入加速氧化階段的重要標志,并且在靈敏度方面C2H4比C3H6更優。

圖2 煤樣氧化升溫過程C2H4和C3H6濃度、△φ(烯烴)/△T隨煤溫的變化規律

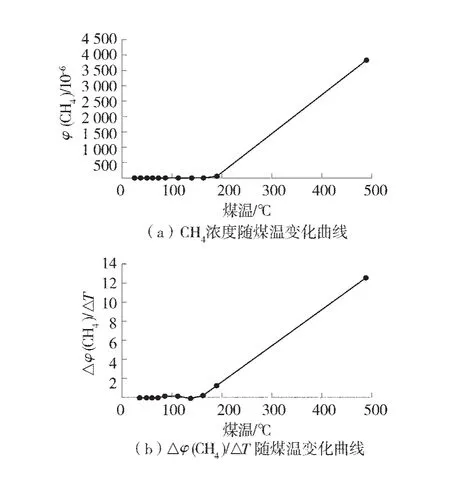

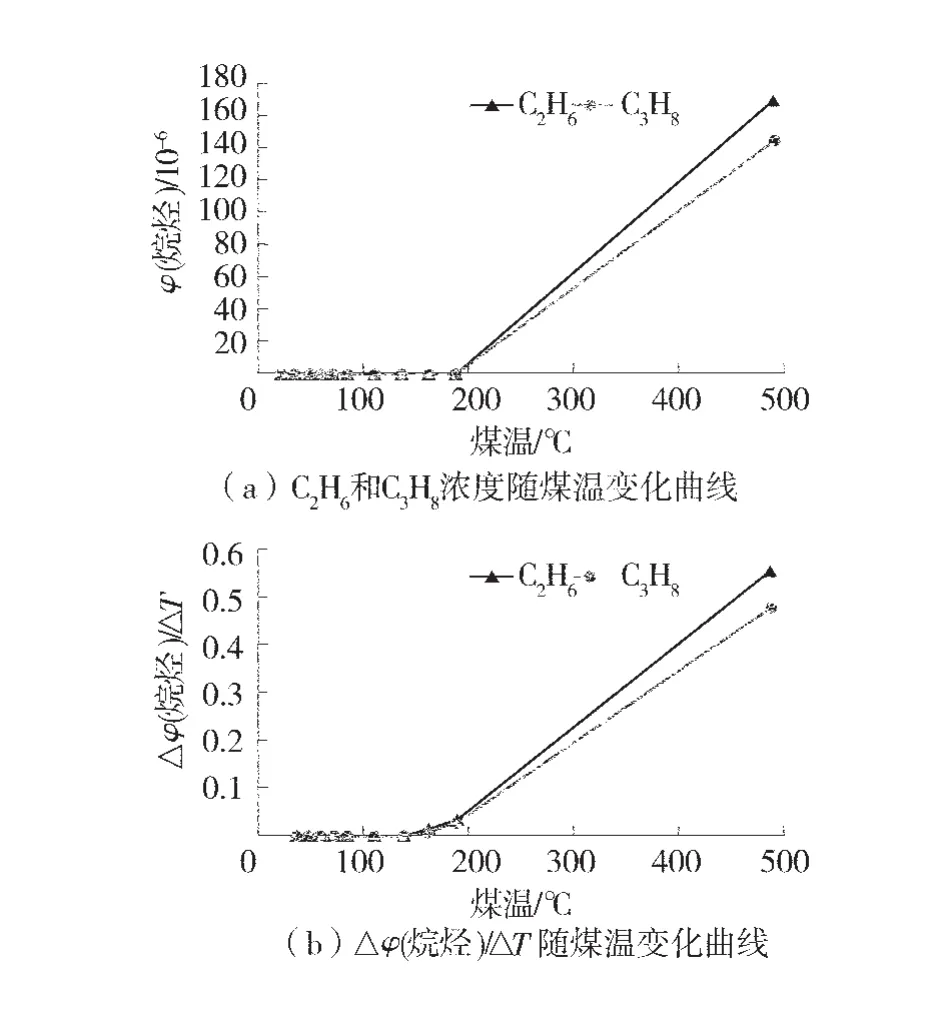

3)CH4、C2H6、C3H8產生規律。煤樣氧化升溫過程CH4濃度、△φ(CH4)/△T 煤溫隨煤溫的變化規律如圖3,煤樣氧化升溫過程 C2H6和 C3H8濃度、△φ(C2H6)/△T或△φ(C3H8)/△T煤溫隨煤溫的變化規律如圖4。圖3~圖4表明:在緩慢氧化階段和加速氧化階段前期始終能檢測到CH4氣體,濃度一直比較平穩,保持在30×10-6以下;從加速氧化階段后期(162℃附近)開始,CH4濃度不斷上升,并在激烈氧化階段后期(489℃附近)達到峰值,之后急劇降低。C2H6和C3H8出現的時間較晚,在緩慢氧化階段和加速氧化階段前期都未檢測到,C2H6出現的最低溫度為162℃,C3H8出現的最低溫度為189℃,然后兩者均在489℃附近達到峰值,之后快速下降。經分析,3#煤層在緩慢氧化階段只有少量的CH4氣體逸出,直到加速氧化階段后期CH4的生成量才快速增加,并可檢測到C2H6氣體。進入激烈氧化階段后,C3H8氣體開始出現,CH4氣體可以作為3#煤層由緩慢氧化進入加速氧化的判定指標,C2H6、C3H8氣體可作為3#煤層由加速氧化進入激烈氧化的指標。考慮到煤氧化過程中釋放的CH4、C2H6、C3H8等氣體一般來源于吸附氣體釋放、氧化產生等情況,烷烴氣體宜作為34煤層自然發火的輔助指標。只要在井下檢測到烷烴氣體濃度呈持續快速上漲的趨勢,即可預報煤已自然發火。

圖3 煤樣氧化升溫過程CH4濃度、△φ(CH4)/△T煤溫隨煤溫的變化規律

圖4 煤樣氧化升溫過程C2H6和C3H8濃度、△φ(烷烴)/△T隨煤溫的變化規律

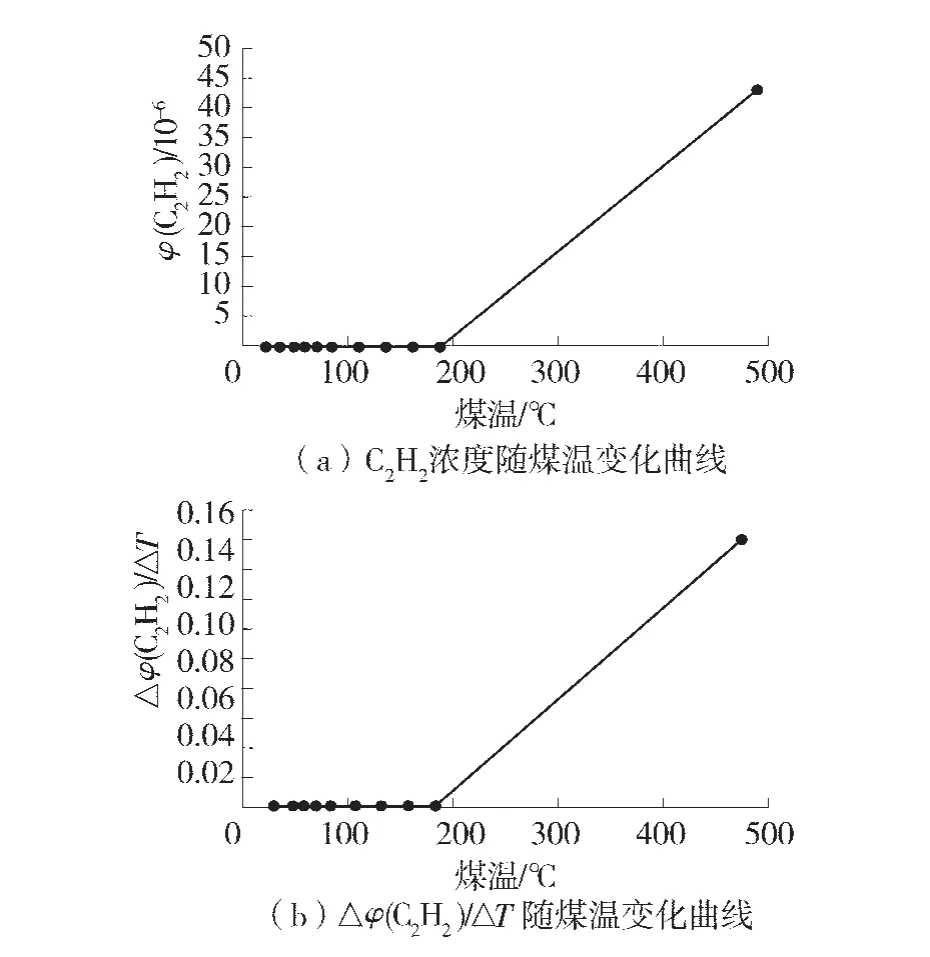

4)C2H2氣體產生規律。C2H2是實驗中最晚檢測到的氧化氣體,其產生的最低溫度為489℃,濃度為43.24×10-6。C2H2氣體的出現,表明煤已進入激烈氧化階段后期,開始了明焰燃燒的階段,程序升溫實驗中表現為 O2以及可燃性氣體(CO、CH4、C2H6、C2H4、C3H8、C3H6)濃度急劇下降,而 CO2濃度大幅上升。因此,只要在井下檢測到C2H2氣體,即可做出監測區內已存在明焰燃燒的判斷,可將C2H2作為3#煤層自然發火的明火報警指標。氧化升溫過程C2H2濃度、△φ(C2H2)/△T隨煤溫的變化規律如圖5。

圖5 煤樣氧化升溫過程C2H2濃度、△φ(C2H2)/△T隨煤溫的變化規律

1.3 自然發火標志氣體確定

通過對實驗過程中各類氣體變化規律分析研究,結合自然發火標志氣體優選原則,確定3#煤層自然發火標志氣體為CO、C2H4和C2H2。需要注意的是:3#煤氧化升溫過程中,CO是最早出現的氧化氣體,并且貫穿于煤緩慢氧化、加速氧化和激烈氧化3個階段的始終,這使得預測范圍過大。基于本原因,從煤自然發火標志氣體指標優選的敏感性原則來說,單一CO絕對量不適宜作為大南湖一礦3#煤層自然發火早期預報的主要指標,還需現場實際確定CO氣體指標臨界值,以此綜合判斷自然發火狀態。

2 CO濃度現場測定

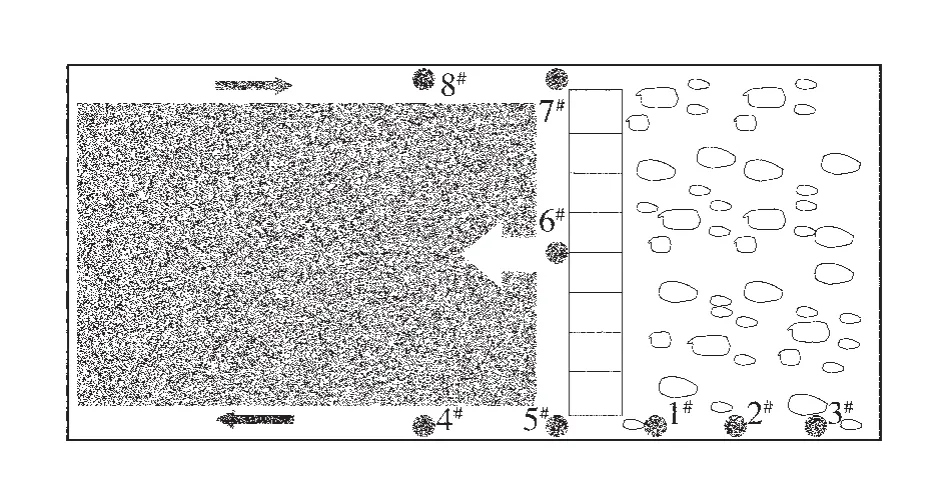

在1304運輸巷沿巷道走向向采空區埋設束管,采用埋管抽氣法觀測采空區氣體濃度分布。共埋設束管監測點3個,各束管監測點間距為20 m,預埋束管和探頭均外套鋼管進行保護。采空區束管進氣口距離底板高度為均在1 m,防止采空區積水堵塞束管,以便監測采空區真實氣體分布。觀測工作是通過采空區預埋管路氣樣分析,同時測定工作面風量、氣體濃度等參數等。觀測點布置圖如圖6。各監測點均利用束管監測系統抽取氣樣,分析的氣體成分為 O2、CO、CO2及 CH4等氣體。

圖6 觀測點布置圖

2.1 采空區觀測

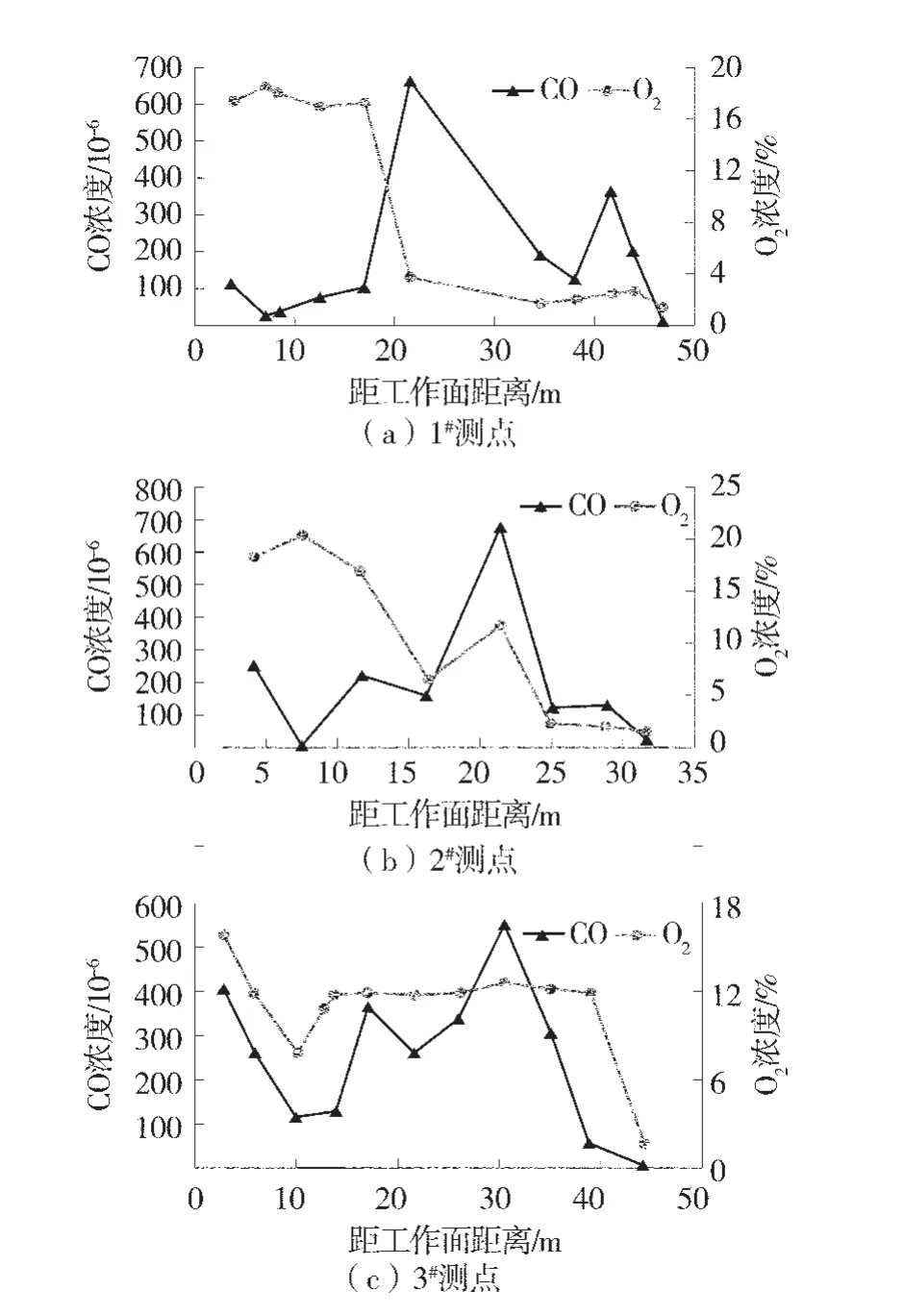

不同測點一氧化碳和氧氣變化曲線如圖7,回風側氧化帶內15~30 m區域CO濃度分布散點圖如圖8。分析圖7~圖8中一氧化碳、氧氣濃度的變化規律,可以看出隨著測點埋深的增加,測點濃度總體呈直線下降趨勢,1#測點、2#測點、3#測點O2濃度分別在距離工作面21.5、21.5、44 m位置處下降至5%以下、3%以下和1%。結合采空區煤氧化機理、采空區風流流場變化規律,認為采空區內氧氣濃度的降低反映了采空區內漏風量的大小和采空區內不同測點煤自然氧化耗氧情況。結合CO濃度進行推斷,測點O2濃度較低的主要原因是采空區深部漏風量變小,同時發生了較為充足的煤氧復合反應,消耗了部分O2。隨著測點埋藏深度的不斷增加,3個測點CO氣體濃度先呈現遞增趨勢,經過峰值,然后遞減,整體呈“凸”字型。1#測點、2#測點埋深至21.5m位置處出現峰值,分別為 664×10-6和 673×10-6;3#測點埋深至30.5 m位置處出現峰值546×10-6;隨著測點埋深增加氣體濃度下降,最終穩定在(10~20)×10-6。峰值出現前,CO 濃度值位于(40~600)×10-6之間,處于高位狀態。觀測期間,根據散熱帶、氧化帶、窒息帶的分布規律,統計了采空區0~15、15~30、30~57.7 m區域的CO分布情況,總體上,采空區回風側氧化帶內CO濃度值較高。該區域聚集了較高濃度的CO,峰值出現在氧化帶中部區域,氧化帶兩側CO呈現對稱分布,平均濃度為240×10-6。

2.2 工作面觀測

圖7 不同測點CO和O2變化曲線

圖8 回風側氧化帶內15~30 m區域CO濃度分布散點圖

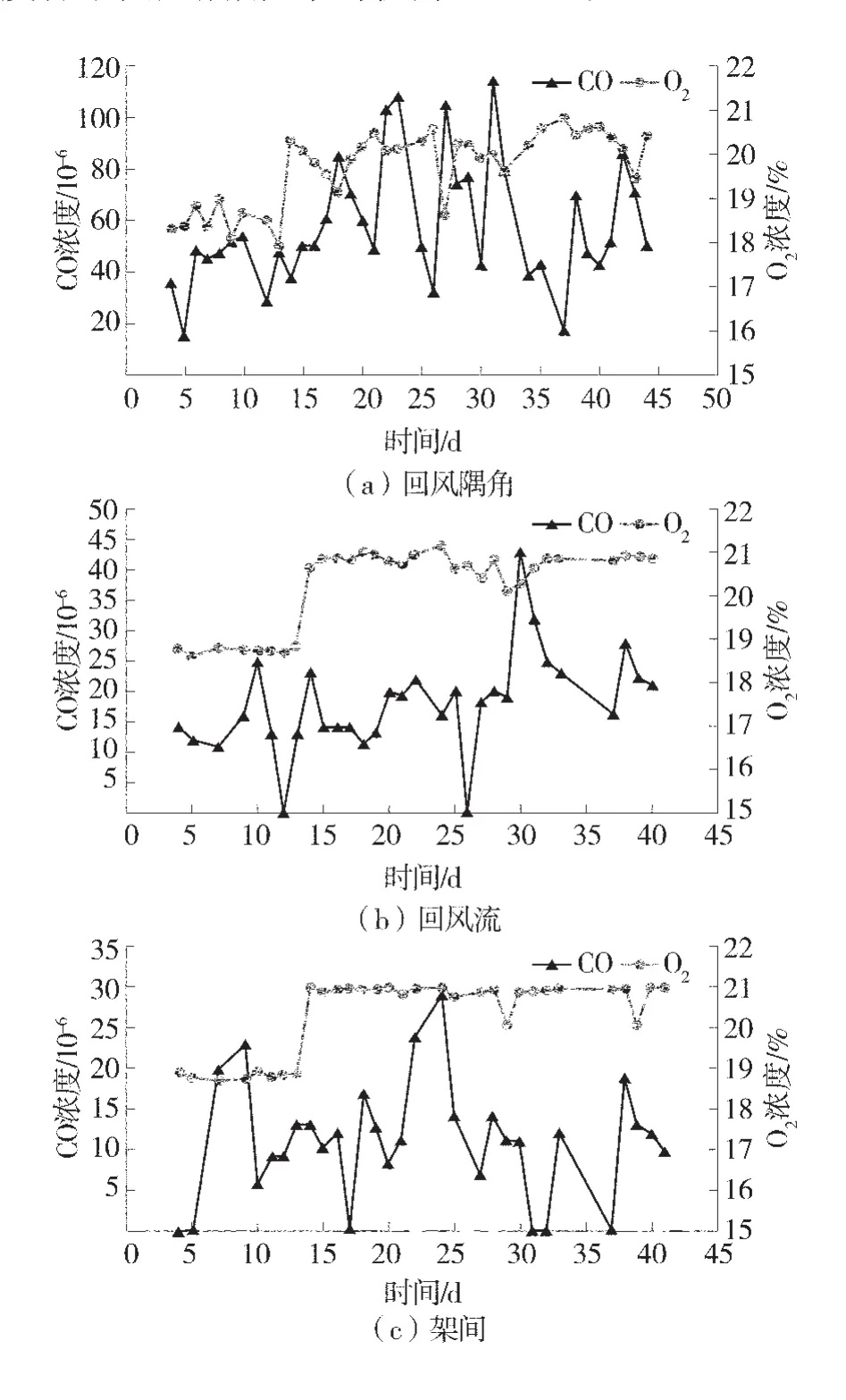

經過對1304工作面進行長時間觀測,總體上來看,進風流、進風隅角未發現CO,從進風隅角至回風隅角,CO濃度呈遞增趨勢。回風隅角、回風流、架間CO濃度分布如圖9。架間CO濃度在(0~29)×10-6區間波動,受風流、大氣壓的相互作用,不斷涌向涌向工作面,架間氧氣濃度較高,平均值為20.3%,總體上較為平穩,風流通暢,該區域CO濃度較低,平均值為11×10-6。回風隅角CO濃度在布置的5個測點當中,濃度值最高,普遍處于15×10-6以上,觀測其氧氣濃度波動較大,最大值為20.5%,最小值為17.9%,部分存在渦流區域,CO涌出較多,平均值為57.6×10-6。回風流 CO 濃度在(0~40)×10-6間,氧氣濃度存在一定波動,經過新鮮風流的稀釋,其CO濃度低于回風隅角,平均值為18×10-6。

圖9 不同測試位置CO濃度變化曲線

3 CO臨界值確定

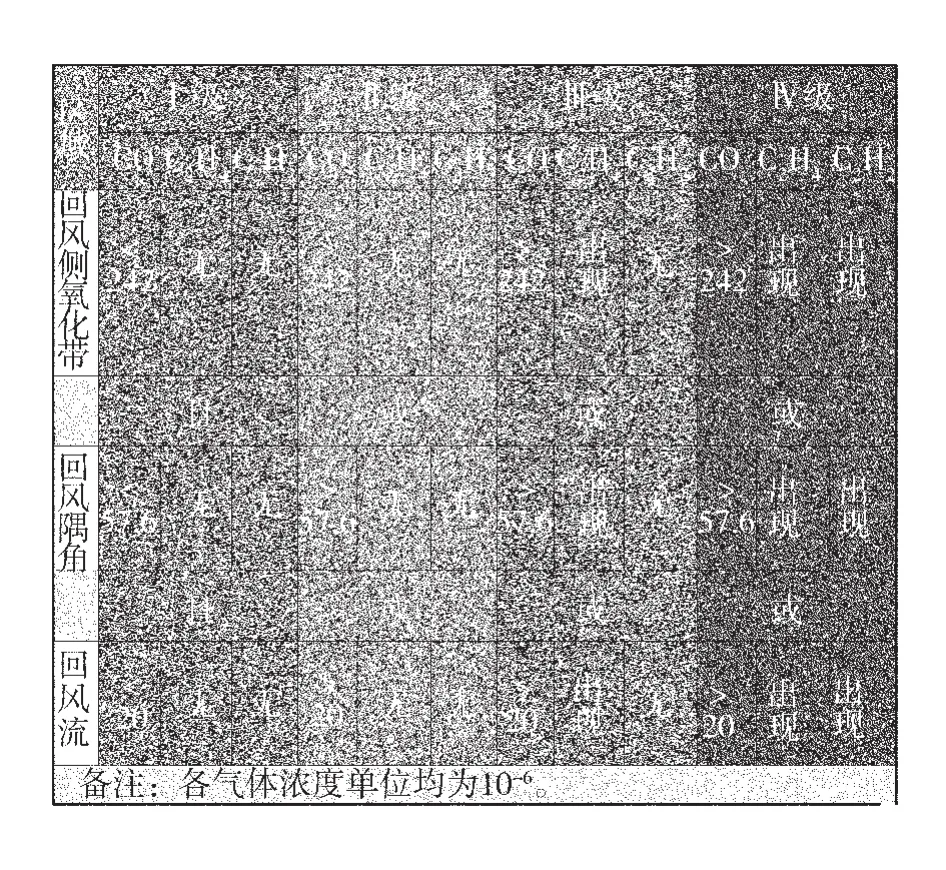

在現場觀測期間,采空區未發現明顯的溫度異常點,但CO氣體濃度總體上呈現高位運行狀態,采空區回風側氧化帶內CO平均濃度約240×10-6。在現場觀測期間采空區未發現溫度異常前提下,回風隅角CO平均濃度約57.6×10-6,回風流CO平均濃度約18×10-6。綜合自然發火標志氣體實驗測試和現場測試結果,確定3#煤層綜放工作面采空區、回風隅角和回風流CO濃度臨界值分別為242×10-6、59.6×10-6和 20×10-6。根據上述分析,建立了 3#煤層綜放工作面煤自然發火分級復合指標預警體系(圖10),分別為綠(I級)、藍(II級)、橙(III級)和紅(IV級)。

4 結論

圖10 3#煤層分級復合預警體系

1)通過實驗確定了3#煤層自然發火標志氣體分別為CO、C2H4和C2H2,其分別為自然發火初期、加速氧化和激烈氧化階段的標志氣體。

2)通過實驗和現場觀測分析得到采空區、回風隅角、回風流中CO濃度臨界值分別為242×10-6、59.6×10-6、20×10-6。

3)對采空區、回風隅角和回風流3個區域,建立了綠(I級)、藍(II級)、橙(III級)和紅(IV級)4級預警響應,為煤礦建立具體的響應計劃提供了依據。