盾構長距離下穿運營地鐵隧道施工技術研究

宋衛杰

摘要:隨著城市地鐵建設的發展,在方便人們出行的同時,逐步對地鐵建設提出了新的挑戰和要求,不可避免的出現了新建地鐵線路需要下穿既有運營地鐵。某地鐵區間盾構施工需長距離下穿既有運營地鐵隧道,為確保安全,減少對既有隧道的影響,采取了地層加固控制一系列技術措施。為進一步研究盾構下穿對既有地鐵隧道的沉降規律,為后續施工提供指導,對下穿區段的既有地鐵隧道進行了嚴密監測,獲取了下穿施工時的沉降數據,對監測數據進行分析后,得出盾構長距離下穿既有運營隧道的沉降規律,取得了良好的施工效果。

關鍵詞:盾構法;長距離;下穿;運營地鐵

隨著城市地鐵建設規模的不斷擴大,地下空間的相對壓縮,在修建地鐵的過程中出現了形式各異、繁雜不一的近接施工情況,給施工帶來了新的技術難題,同時也成為各學者研究的重點課題。盾構長距離穿越既有運營地鐵隧道的工程逐漸增多,如果施工措施不當,往往對在建隧道和既有隧道造成很大的破壞以及巨大的經濟損失。如何有效控制盾構長距離下穿既有地鐵線路對構筑物的影響,是大規模地下工程建設中亟待解決的問題。為此,在盾構施工前和盾構施工中,需要時刻了解施工對既有隧道的損害程度,根據相應的變形數據,針對性的采取減少不良影響的技術措施。

一、盾構隧道下穿既有隧道施工現狀

隧道施工一直是國內外學者研究的重點,由于隧道施工的相互影響,圍巖應力場變化復雜。隧道近接的類型復雜多樣,主要包括隧道平行近接問題、隧道正交下穿近接問題、隧道斜交近接問題及隧道重疊近接問題,主要針對隧道下穿既有隧道展開調研。從隧道開挖的力學行為上來看,單洞的開挖,會導致圍巖從初始應力狀態向多次應力狀態演變,進而引起隧道圍巖的變形,但其影響范圍是有限的。根據彈性力學,在一個半空間無限體中進行隧道開挖,其影響程度會隨著距隧道距離的増大而逐漸減小,存在明顯的梯度變化,正是由于這個應力集中區域的存在,導致圍巖應力出現更加復雜的變異。根據彈性狀態下的理論研究,隨著兩隧道凈距不同,會產生不同的應力集中系數,當兩隧道的間距越小時,隧道周邊的應為集中系數就越大,當兩隧道的間距越大時,隧道周邊的應力集中系數就會越小。

二、概況

某地鐵區間盾構施工需長距離下穿既有運營地鐵隧道,采用盾構法先于本項目施工,兩區間平面夾角約20°,左線下穿里程范圍為DK12 + 215. 242~ + 273. 758,影響范圍長58. 516 m;右線下穿里程范圍為DK12 + 225. 599~ + 298. 589,影響范圍長72.990 m,環城下穿首期地鐵隧道,下穿影響范圍內均處于泥炭質土層。在盾構下穿的掘進過程中,容易出現土壓不穩、出土超量、注漿壓力過大、注漿量不夠等因素,對近接運營隧道周邊地層造成擾動,從而引起運營隧道變形。

三、穿越過程中的技術措施

1、碴土改良。為確保盾構機順利穿越該特殊地段,應當充分利用盾構機的碴土改良功能對土倉環境進行改良,以達到避免結泥餅、避免噴涌、控制出土量、提高推進效率的目的。根據以往盾構施工經驗,對于圓礫土、泥炭質土、粉土之類粘粒含量較高的地層,宜采用主要加注泡沫、輔助加注膨潤土泥漿或高分子聚合物的碴土改良工藝。

2、掘進參數。根據類似地層施工經驗及數值模擬分析,擬定施工參數:土壓力3. 0~3.2 bar,總推力2300~2500 t,刀盤扭矩2.0~ 2.2 MN·m,推進速度20 ~25 mm/min,同步注漿量4. 0~5.0m3,二次注漿量5~2.0m3。

3、同步注漿。盾構推進中的同步注漿是充填土體與管片圓環間的建筑間隙和減少后期變形的主要方法,也是盾構推進施工中的一道重要工序。漿液壓注要及時、均勻、足量,確保其建筑空隙得以及時和足量的充填,實際注漿應控制在理論值的250 %~300 %,即為2. 15 ~2. 98 m3。在穿越過程中,現場技術人員負責對注漿量、注漿壓力作好詳細記錄,并根據每一掘進循環的進尺情況及監測數據對注漿參數及時調整,確保同步注漿的質量。同時,應隨時檢查盾尾是否出現漏漿現象。若盾尾漏漿立即采用手動模式對漏漿點位進行盾尾油脂補注,若漏漿嚴重需在對應管片脫出盾尾后及時進行二次注漿。在穿越過程中,現場技術人員還應嚴格控制同步注漿漿液質量,認真檢查每次進洞漿液,每3環取一組試樣并觀察記錄其稠度、粗顆粒含量、初凝時間、終凝時間和泌水率,確保漿液質量合格。

四、沉降分析

該盾構區間右線盾構掘進至DK12 + 647.798,右線已脫離交點影響區范圍,故監測數據僅用于分析左線開挖對既有運營地鐵的影響。而此時,左線盾構掘進至DK12 + 218.064,刀盤進入2 號線右線正下方。左線推至DK12+ 291.864,其盾尾已脫離左線,對該時間范圍內左線盾構施工對上方既有運營地鐵沉降變形的影響進行分析。

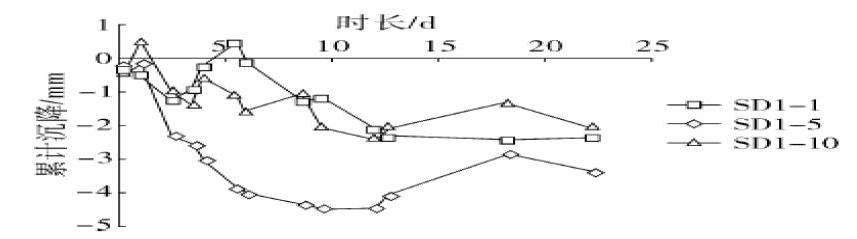

盾構施工對既有運營地鐵的影響較大,為了掌握隧道正上方監測點的沉降規律,選取盾構隧道正上方的SD1-5點右線,SD2-8左線進行分析。為了更加詳細地了解盾構隧道在進入影響區和離開影響區時的變形規律,將起始測點和終止測點的沉降數據列出用以分析。對SD1-1 起始測點,SD1-5 和SD1-10終止測點沉降數據進行分析可得其沉降值變化,見圖。

從圖可以看出:沉降可分為兩個階段:①盾構正下穿該點過程中;②盾構脫離監測點。在起始的12 天左右的時間內,沉降變化處于第一階段。還可看出:在起始的5 天時間內,既有隧道的沉降速率最大,這是由于此時正好處于盾構下穿該點的開挖過程中。從第5 天到第12 天,既有隧道的沉降速率逐步減緩。在第12 天時,沉降值達到最大值-4. 45 mm,這是由于盾構管片已經閉合,變形速率相應減緩。在第12 天之后,沉降變化處于第二階段。盾構脫離監測點后,由于管片閉合,整體剛度增大,既有隧道的沉降值有一定回彈。但是,此時的沉降值并不代表既有隧道已經處于安全階段,從22 天的沉降值的增加可以看出,此時既有隧道的沉降值還處在調整階段。測點SD1-1 和測點SD1-10 距離盾構線路較測點SD1-5 遠,故兩測點沉降值較小,并且初始的8天內,沉降值波動較大,原因也是處于上述的調整階段。同樣,對SD2-1 起始測點,SD2-8和

SD2-11終止測點沉降數據進行分析可得其沉降值變化,通過對既有隧道左線沉降分析,可以得到與右線相似的規律。但是,由于盾構隧道先下穿既有隧道的右線,再下穿左線,所以沉降值變化有以下不同:

(1)初始的8 天左右,處于調整階段,三個測點的沉降值都在不斷波動。直到第10 天左右,盾構下穿即將脫離右線并進入左線,既有隧道的左線沉降值才開始表現出劇烈增加。

(2)在第22 天時,既有隧道左線沉降值仍有較大變化,但未超過預警值。這可能是,由于此處地段地質條件較差,未能達到保持較低的沉降值水平。