社會關系治理、合作社契約環境及組織結構的優化

張益豐

(南京林業大學經濟管理學院,江蘇南京 210037)

自2007年《中華人民共和國農民專業合作社法》頒布并實施以來,我國農民專業合作社的規模與數量呈現逐年遞增態勢。截至2018年10月,我國農民專業合作社數量達214.8 萬家,是2007年合作社數量的82 倍;入社農戶數量占全國農戶數量比重超過48.5%①數據來源于《2018年全國農民合作社與農業產業化發展情況盤點》,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0NzA-zNjkxNg%3D%3D & idx=2 & mid=2247489756 & sn=f12e77de1712457e859ae2ae036c3830.。盡管合作社作為聯結農戶與市場的新型農業經營主體發展勢頭強勁,但其在發展過程中存在著組織帶動能力不顯著[1]、合作社名實分離[2-3]、成員異質性嚴重[4],以及合作社質性嚴重漂移等諸多問題[5-6]。

在當前我國農業產業化先縱向聯合(嵌入農產品供應鏈)、后橫向聯合(發展農業合作組織)的現實背景下[7],合作社發展始終面臨著“三重契約”治理環境(即同時存在嵌入供應鏈所面對的商品契約治理、合作社內部成員之間要素契約治理以及嵌入村社發展所必需的社會關系治理)[8]。理順三者的關系有助于實現合作社的規范運營與農業產業的優化發展。

一、問題的提出

在當前農業合作社發展數量驟增但發展質量不高的現實背景下,要實現合作社建設的有序推進亟待對以下幾個關鍵問題做出解答:首先,針對“產品買賣型”合作社而言①周振、孔祥智根據合作社核心成員與普通社員合作關系,將合作社定義為要素參與型與產品買賣交易型合作社,本文也將遵循這一界定標準,其他合作社如服務型合作社、社區型合作社等不在本文討論的范疇。,如何保證合作社與社員之間產品交易的商品契約治理環境良性運行?其次,商品契約治理與合作社內部要素契約的治理能否實現交互治理,怎樣實現?再次,商品契約與要素契約形成交互治理的保障機制是什么?最后,針對所謂的“要素參與型”合作社,上述問題又該如何解答?

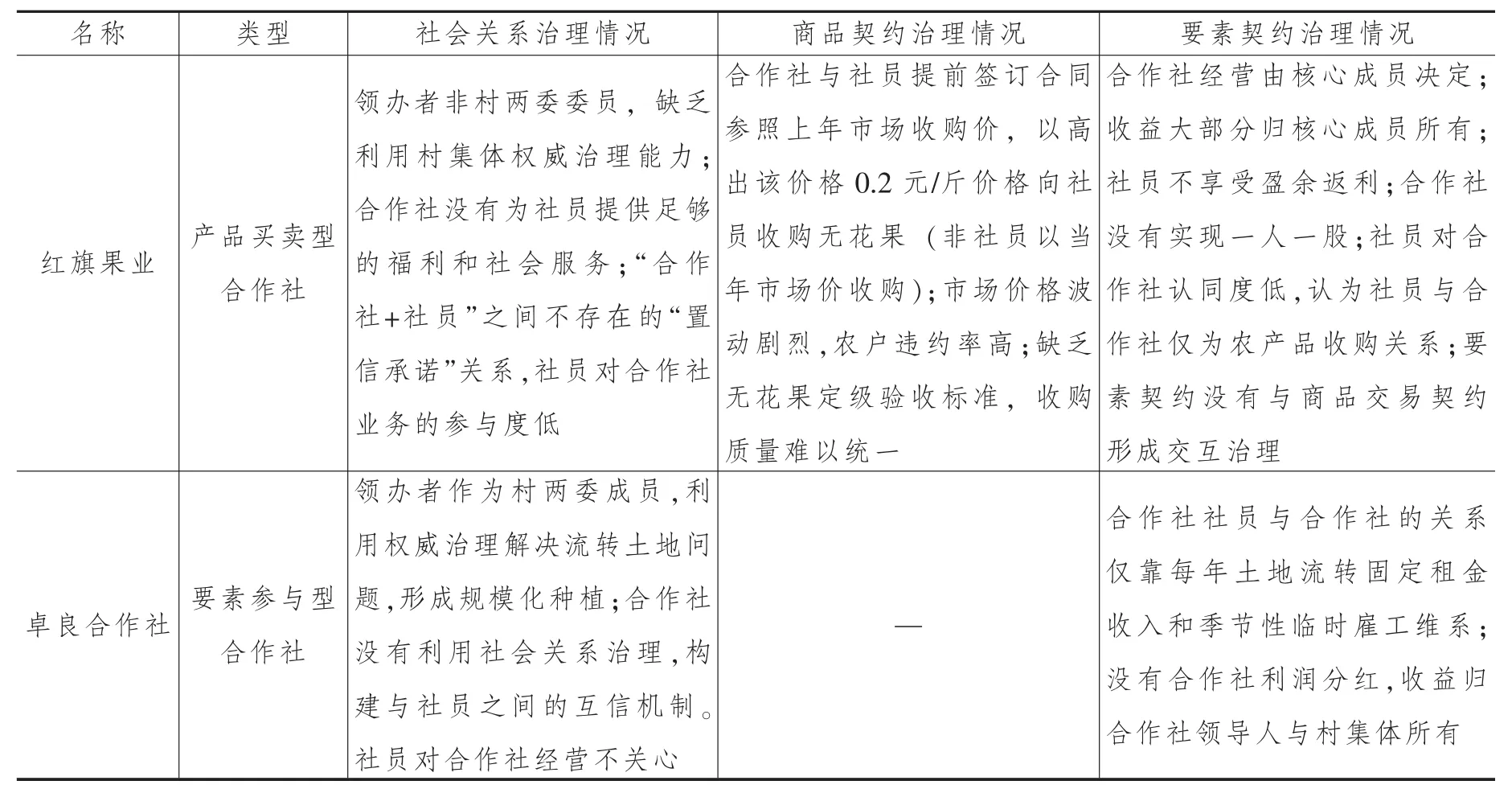

針對上述問題,本文提出以下觀點,首先,在產品買賣型合作社中,合作社內部強的社會關系治理能夠促進合作社交易成本與組織成本的降低,從而規范商品契約環境,促進合作社組織結構優化(要素契約治理有序),實現商品契約與要素契約的交互治理;其次,在要素參與型合作社內部,企業借助合作社進行合作社內部強社會關系治理,能有效規范合作社內部要素契約治理環境,進而降低合作社組織成本,并促進合作社組織結構優化。為證明上述觀點,我們分別針對兩種不同類型的合作社構建數理模型,并且以山東萊州市澤潭漁業養殖合作社為實驗組,山東蓬萊市紅旗果業合作社與山東煙臺福山區卓良水稻種植合作社為參照組進行典型案例分析②后文將澤潭漁業養殖合作社、蓬萊市紅旗果業合作社、福山區卓良水稻種植合作社簡稱為澤潭合作社、紅旗果業和卓良合作社[3]。,驗證了上述假設。

二、文獻綜述

農民合作社這一新型農業經營主體在農業產業化演進過程中扮演著越來越重要的角色,合作社的數量及參與人數呈現逐年增多的趨勢,政府對于合作社的關注度也越來越高[9]。合作社在發展過程中衍生出多種類型和組織模式,其中苑鵬指出農產品生產的服務供應商已經成為合作社的領辦主體,符合經典合作社理論規定的農民自發型合作社數量稀少[10]。張曉山認為大農(企業)領辦型合作社已經成為我國農業合作社發展的主導力量,其發展占優勢的原因在于大農(企業)領辦型合作社既順應了政府對農業規模化、市場化、組織化生產的綜合管理要求,同時又與資本逐利目標要求吻合[11]。因此大戶和企業主導的合作社能獲得政府的重點扶持并得以快速發展[12-13]。

既然大戶領辦型合作社已成為我國農業產業發展的必然選擇,那么優化其組織架構并突出其產業發展優勢將有助于我國合作社健康發展。有學者強調發揮大農所具有的企業家能力將成為合作社獲得成功的保障[14];張益豐、劉東提出龍頭企業與普通社員釋放雙向“置信承諾”能穩固合作社內部契約環境,有助于合作社組織結構改良[15]。有研究認為領辦者與普通參與者只要形成所謂的“利益共同體”,能將關鍵交易內部化到交易性專用資產共有的合作社層面,就能減少雙方彼此的機會主義行為,降低交易專用性資產的使用風險[16]。但相關研究僅進行宏觀層面經驗研究或者案例分析,缺乏微觀實證數據支撐。

劉西川、徐建奎的研究立足于契約治理環境視角研究合作社層面上商品契約與要素契約的交互治理過程,并且強調一旦出現商品契約對要素契約的反向治理即構成真正合作社存在的條件[17]。崔寶玉、劉麗珍認為社員與合作社形成不同類型的交易時,合作社治理將呈現動態變化(外圍社員與合作社交易表現為商品契約治理;積極社員與合作社重復交易,則突出關系治理;只有在核心社員與合作社形成長期交易中要素契約治理作用才會凸顯,并且形成商品契約的反向治理)[8]。遺憾的是上述研究并未就合作社核心成員—普通成員合作形態進行針對性的分類研究。

前人的理論研究已經關注到社會關系治理對合作社發展的作用。如楊燦君就“能人治社”中能人通過鄉土社會關系性交往法則,強調個人聲譽和合作社集體聲譽,實現合作社組織治理[18]。福爾騰和亞當奧維斯(Fulton and Adamowicz)強調社員承諾是合作社發展的必要條件,社員承諾缺失將威脅合作社的融資能力及生存能力,合作社的服務社員能力會降低[19]。萬俊毅、歐曉明以及邢成舉認為在合作社這一混合經營組織中,社會關系治理的作用要大于正式的契約治理[20-21]。

上述研究突破了組織成員身份認定這一單一標準,通過契約治理與關系治理“多元”互動來實現保護農戶利益、發展農業產能并提升農產品品質的目標,為合作社規范化建設提供新的思路。然而合作社內部如何通過社會關系治理影響合作社商品契約與要素契約履約環境的傳導機制剖析不明晰;同時上述研究依然存在注重案例描述,缺乏數理分析與實證數據支撐等缺陷,且研究對象聚焦度不夠。

另外,上述論證僅立足于“合作社+農戶”層面去研究合作社與社員在經營過程利益趨同及治理環境優化過程,忽略了領辦大戶(如企業)在“企業+合作社+農戶”這一組織架構中的行動邏輯分析,缺乏形成契約治理與社會關系治理良性互動的可行性論證與理論模型構建。本文的研究將對上述缺陷進行相應的彌補。

三、研究假設的提出

通過對文獻的回顧,本文認同合作社內部實現契約治理與社會關系治理之間存在有序互動是農民專業合作社良性發展的重要條件。借鑒周振、孔祥智的設定,我們將當前合作社形態按核心成員與普通成員的合作形態分為“產品買賣型”合作社(如種植、養殖類合作社)和普通成員通過要素參與形成的“要素參與型”合作社(如農機合作社、土地入股型合作社)[3]。

本文認為無論是何種形態的合作社,“大戶—合作社—農戶” 三方通過社會關系治理達到相互的“置信承諾”,能夠有效地促進“大戶—合作社—社員”之間交易順暢。按照這一思路,本文提出兩個基本假設,并試圖借助數理分析和典型案例分析來證實社會關系治理是產品買賣型合作社與要素參與型合作社組織優化和運營績效提升的關鍵。

假設1:產品買賣型合作社中,合作社通過實現社會關系治理,能有效降低合作社組織成本(要素契約治理),同時也減少內部商品交易成本(商品契約治理),形成以合作社為平臺的農產品交易信息在領辦者與農戶之間無偏傳遞,實現合作社要素契約與商品契約的交互治理。

假設2:要素參與型合作社中,領辦者通過合作社來實現合作社內部社會關系治理,促進合作社組織成本降低,實現領辦者的經營成本隨合作社經營規模擴張而下降以及合作社組織優化的雙重目標。

四、數理模型構建

(一)“產品買賣型”合作社視角

首先在“產品買賣型”合作中,我們設定合作社作為大戶(企業)、農戶就商品契約(如農產品買賣)與要素契約(如合作社組織治理)進行交互治理的產業中間層存在。研究認為其良性運轉的關鍵在于實現領辦者對農產品收購意愿的充分表達,同時社員能向合作社表達其真實的成本參數①盡管我們高度認同合作社與社員之間關系及利益訴求的多元化。但僅就產品買賣型合作社而言,領辦企業-合作社關系順暢建立在能通過商品契約交易,借助合作社這一經營主體領辦者能獲得穩定、質優的初級農產品;而合作社與社員的關系穩定建立在通過商品契約能解決農戶生產的農產品銷售問題。因此,對于產品買賣型合作社而言,研究農產品在“企業-合作社-農戶”之間交易過程顯得尤為重要。。假設領辦大戶(企業)通過合作社向社員收購農產品量Q,獲得的收益為Y=Y(Q,ω),其中ω 為領辦者對采購該合作社農產品的偏好程度。Y(Q,ω)隨Q 而遞增同時為凹的,并且隨ω 遞增;邊際收益Y'隨Q 遞減。社員成本c=c(Q,c),c 為成本參數。c(Q,c)隨Q 遞增且為凸的,隨c 遞增,同時邊際成本c'隨Q 遞增。

參照斯普爾伯(Spulber)的機制設計,研究設定買方(領辦者)購買意愿ω 分布區間為[ω0,ω1]范圍內,其累計分布函數F、密度函數f 均為正且連續。賣方(社員)成本分布區間為[c0,c1]范圍內,其累計分布函數G、密度函數g 均為正且連續[22]。根據艾斯普利蒙特等人(Aspremont et al.)的設定可知,領辦者的虛擬偏好評價為;社員的虛擬成本為。令a 代表領辦者愿意收購合作社提供農產品的意愿期望金額;b 代表合作社支付給農戶的期望金額[23]。眾所周知,為保證合作社作為產業中間層獲得利潤,并能有留存作為返利支付給農戶,其必要條件可以表述為:a-b>0。又令Ei(i=ω,c)分別表示廠商與社員的預期算子。借鑒斯普爾伯(Spulber)及麥耶森和薩特思韋特(Myerson and Satterthwaite)的設定,采用邊際密度表示[22][24]:

a1(ω)=Eca(ω,c);a2(c)=Eωa(ω,c);b1(ω)=Ecb(ω,c);b2(c)=Eωb(ω,c)

在此基礎上,賣方(農戶)的期望收益為:

買方(領辦方)的期望收益為:

在滿足激勵相容與個人理性雙重約束的基礎上,合作社通過選擇機制(Q,a,b)實現利潤最大化。合作社的利潤函數:

借鑒斯普爾伯的模型設計,本文設定買賣雙方均以傳遞真實買賣雙方交易意愿為最優策略[25]。買賣雙方的邊際評價函數為:

然后對買賣雙方的邊際評價函數積分獲得新的評價函數:

對評價函數取期望值并進行局部積分后可得:

要實現中間層利潤最大化,需要使得買方(企業)提高買方向中間層(合作社)的支付額a,降低中間層向農戶(賣方)支付額b,促使最低評價的ω0與最高成本的賣方c1期望凈收益均為0,即L(ω0)=W(c1)。在這種情況下,將公式(1)、(2)、(8)、(9)代入方程(3)獲得:

中間層利潤最大化的一階條件為:

在方程式(11)中,要使中間層利潤達到最大化,至少滿足:

即大農從合作社那里收購農產品獲得的邊際收益要遠高于農戶生產農產品的邊際成本。由題意可知,由于Y1(ω)為遞減函數,隨著收購(生產)農產品數量的進一步提高,領辦者的收益將下降。大農為保持其收購過程中既得的利潤,同時維持合作社利潤最大化,勢必要求合作社通過要素契約環境治理等治理手段,實現合作社社員與合作社雙方利益趨同,從而降低合作社經營成本。

單就合作社經營而言,合作社短期運營成本定義為c=B+α1cA+α2cB+α3cC,c 為總成本,B 為固定成本,cA表示專用性資產投資與專有性資產投資的支出成本(如加工、儲運、場地使用、農資使用、市場拓展、職業教育、新技術引進推廣等費用),cB為農產品買賣前后產生與交易相關的交易成本,cC為協調農戶統一生產支付的組織成本。

其中cA、cB隨著合作社經營規模的擴張而呈現出專用性資產與專有性資產投資增長的趨勢。因此隨著交易量Q 的增長,cA、cB也相應增加。同時通過合作社內部社會關系治理①社會關系治理專指合作社利用信任、社內有效溝通、聲譽等非正式的制度安排,促進合作社與社員形成互惠機制與互信關系。,促進合作社領辦者、核心成員與普通成員行動一致,形成經營上的“準縱向一體化”,在種—養—管—收各階段實現統一流程和科學管理來降低合作社組織成本cC;組織成本與交易成本cB所具有的內在關聯性,使合作社通過有效降低組織成本來規范農產品生產流程與交易過程,從而使降低交易成本成為可能,實現農戶生產邊際成本c1(Q,c)下降。數理模型證實通過社會關系治理,通過合作社組織成本下降的方式來降低交易成本,實現商品交易信息在收購者與被收購者之間無偏傳遞的最優策略,最終形成合作社要素契約與商品契約的交互治理。假設1 可證。

(二)“要素參與型”合作社視角

要素參與層面,本文觀察到大戶(企業)領辦合作社成立縱向一體化生產基地(如土地入股形成集中連片種植等形式)。大農(企業)對農產品的前期投入包括資金投入和企業用于維持合作社日常經營的相關投入(由于日常維護用工費用由合作社承擔,勞動力費用合計在相關投入中)。

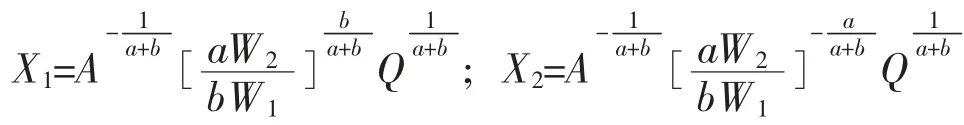

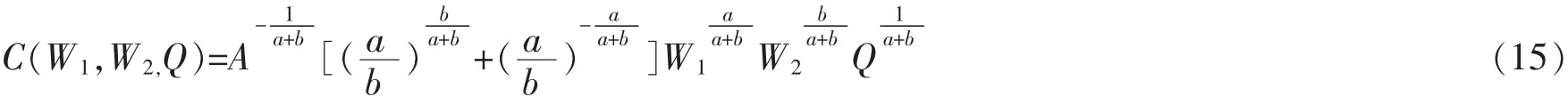

企業投資合作社組建生產基地的成本:

其中X1表示大農(企業)投資建設生產基地場所支付的資本投入量,包括大農投入的資產專有性投資(如設備投資、種苗投入等),以及大農從事提升技術優勢為目標的專有性資產投資。X2表示企業在生產基地生產管理、監督產品質量、生產過程監管等方面的費用支出。Q 為生產基地(總產出)規模;A 為全要素生產率;a、b 分別代表兩種要素投入所占份額,且滿足0 因此成本函數為: 整理后可得: 由方程式(15)可知: 當生產基地產出規模擴大Q↑,則大農(企業)支付的總成本C↑。從結論1 可知當大農(企業)投資的生產基地規模擴大,受到農產品生產所具備的產業規模報酬遞減原則的影響,造成大農(企業)主導的生產基地在運營與組織生產上的支出成本隨著產量的提高而遞增。 大農(企業)投資生產基地的資本投入量提高(擴大生產規模而進行的硬件設施投入加大,增加對資產專用性投資;抑或是以提高種養殖技術,實現綠色生態養殖為目標的專有性資產投資增加),當擴大生產用途的資本投入單位W1↑時,企業支付的總成本C↑。盡管降低資產專用性投資與資產專有性投資的單位成本,能使領辦企業的總成本下降。但由于專用性資產投資(如硬件設施投入)以及專有性投資(技術能力、工藝水平等投資)單位成本無法伴隨生產規模擴張而得以控制或降低,在一定程度上固定資產投入無法做到既提高資本要素投入的同時又降低經營成本。 大農(企業)投入生產基地日常運營管理費用的單位成本W2↑,大農(企業)支付的總成本C↑。結論3 顯示大農(企業)維持生產基地的日常管理費用部分的邊際成本提高,大農(企業)總投入成本提高。由于大農(企業)投資生產基地并非簡單的企業自主經營行為,大農(企業)通過合作社進行合作社內部社會關系治理,來協調流轉農業生產要素(如土地)的原承包社員以及合作社的關系。 因此生產基地日常經營的成本支出可以通過借助合作社的強社會關系治理來理順領辦者、合作社與社員之間的關系,實現其與合作社、社員之間雙重“置信承諾”,通過合作社組織優化來降低組織成本,最終實現降低領辦者對合作社運營的管理費用的目標。從數學模型可知,大農(企業)的組織成本可以借助大農(企業)對合作社的社會關系治理實現邊際成本W2的降低,從而達到大農(企業)總成本支出有效降低的目的。可以預見,通過經濟激勵和社會化治理來增強合作團隊凝聚力,使合作社組織結構實現優化,將成為大農(企業)領辦合作社發展準縱向一體化經營降本提效的關鍵,假設2 可證。 綜上,從數理模型分析得出以下結論,即社會關系治理在產品買賣型合作社的發展中是形成商品契約與要素契約交互治理的“粘合劑”;同樣,社會關系治理在要素參與型合作社發展過程中起到降低合作社組織運營成本和控制經營風險的作用,是要素參與型合作社發展的“穩定劑”。 本文選用山東省萊州市澤潭合作社(兼具產品買賣型與要素參與型兩種特性)作為實驗組,該合作社相關數據源于2017年11月15-22日作者前往山東省萊州市土山鎮實地調研過程中,對澤潭合作社理事長、2 位核心成員、2 位普通成員進行面對面訪談獲取,形成的1.5 萬字訪談書面材料①特此感謝萊州土山鎮曲鎮長、誠源集團于波董事長、藍海股份王維忠總經理為本次調研提供的便利。。本文同時選取紅旗果業合作社(產品買賣型合作社)、卓良合作社(要素交易型合作社)作為對照組,數據采集于2016年7月和8月對上述兩個合作社做的普通社員與核心成員的半結構訪談與問卷調查②這兩個合作社相關數據來源于2016年暑期作者帶領XX 大學本科生在當地進行暑期實踐調研活動。,每個合作社訪談材料經過整理均形成1.5 萬~2 萬字的訪談資料。借鑒米勒和哈伯曼(M.BMiles,and A.M Huberman)提出的三角測量法[26],研究同時收集了相關媒體、政府機構對上述三個案例的報道材料,作為研究的佐證材料。 實驗組選擇的澤潭合作社成立于2013年1月(注冊資金510 萬元)。合作社由藍色海洋科技股份有限公司(以下簡稱“藍海公司”)領辦成立,主要從事優質扇貝的籠式養殖和銷售。藍海公司以領辦合作社的形式,通過合作社流轉獲得養殖專業戶承包養殖水域中、底層的海域使用權,企業在合作社現有水域面積16.5 萬畝海域內投資建設海洋牧場③目前在流轉海域累計投資4.2 億元,海參苗157 萬斤,造礁面積4.6 萬畝,投放船體礁112 艘。以規范化、科學化方式養殖無公害紫菜與底播海參等經濟附加值高的養殖產品。。股權方面,企業占合作社股本59.6%(企業所占股份由合作社理事長代持)。其他入社社員以海域使用權入股,戶均1 股④萊州灣養殖戶海域承包面積相對平均,不存在入社社員由于流轉水域面積差異影響入社所占股權。。經營方面,合作社統一為入社漁民繳納海域使用金,海域水面使用權依然歸入合作社社員所有。入社社員家庭在原承包水域按照企業統一的養殖標準養殖高品質出口級扇貝,藍海公司通過合作社對養殖戶的優質扇貝實現按合同收購⑤合作社年產扇貝500 噸,其他海螺、牡蠣等水產品2 000 噸,全部由企業收購。。農戶在種苗選擇、籠箱使用、餌料投放、規范用藥和收割時間等流程嚴格按照企業的統一標準進行生產,收獲由企業包銷,合作社盈利額逐年增長⑥2015年、2016年合作社經營收入4 508 萬元和5 140 萬元,總成本支出分別為3 063 萬元和3 400 萬元。。年終時,社員除能獲得協議規定的水面入股合作社的分紅外,還能按照扇貝交易額享受二次返利⑦2015年入社漁民戶均收入14.35 萬元; 其中合作社返利占收入45.2%,2016年戶均收入則為15.63 萬元; 其中合作社返利占收入45.8%,返還紅利計算采用紅利額=(合作社本年利潤+合作社年初未分配利潤)*61%。。 由藍海公司牽頭,在萊州灣海域所轄土山鎮、虎頭崖鎮、沙河鎮養殖漁民中通過選舉成立的社區聯合型合作社,一方面作為生活在“熟人社會”內部的合作社社員,其行為規范受到生活社區內部的監督,通過社區型合作社來保證商品契約和要素契約在合作社內部履約,降低交易成本;另一方面企業領辦型合作社進行社會關系治理,包括對所轄區域內的公共產品進行投資(如投資975 萬元興建長達5 公里的通往漁港碼頭的水泥路、碼頭埠口);安排區域內社區剩余勞動力從事安保、海參育苗、加工等工作,贏得群眾的信任①企業通過投資公共產品建設(投資港口道路、碼頭修繕等)來鞏固企業、合作社及社員的合作社關系,實地調研數據顯示藍海公司控制社員違約管理費用由2014年的85 萬元下降至2016年的20 萬元。。以社會關系治理來構建“企業—合作社—社員”之間雙重“置信承諾”,夯實企業、合作社與社員的合作基礎,降低了組織成本,實現了商品契約交易順暢和合作社組織結構優化。 參照組中的山東蓬萊紅旗果業農民專業合作社是由當地種植大戶領辦形成,成立于2008年3月,注冊資金5 萬元,入社社員6 戶。經過7年的發展,紅旗果業成長為惠顧社員286 戶,社屬經營用地面積54 畝,資產總額247.8 萬元,年均凈利潤40 萬的省級示范社。2014年前合作社發展較為順利(2013年該社銷售無花果3 600 噸,占到蓬萊市無花果總銷量的31.12%),社員無花果種植面積達500 畝,經營總收入121 萬元。紅旗果業在全盛時期,無花果鮮果銷售客戶群既包括日本、韓國客商,也包括當地7 個大型無花果加工企業,以及家家悅、振華等本地連鎖超市和當地多家大型農貿批發市場。農戶收入也因為加入合作社而獲得顯著提高。2014年、2015年為膠東地區無花果豐產年,但紅旗果業的無花果銷售卻出現了“斷崖式”下滑,2014年銷售額僅為110 萬元,2016年紅旗果業已瀕臨破產(銷售額75 萬,虧損64 萬元)。 參照組中的煙臺市福山區門樓鎮仉村周村卓良水稻專業合作社是由村內能人(該領辦人兼任村支部書記和村長職務)領辦成立。合作社成立于2013年3月,注冊資金2 200 萬元,入社社員540戶,合作社以每畝600 元/年的價格向村民流轉承包地,農戶退出實際土地經營。由于合作社采用規模化種植方式,生產流程高度機械化,形成高度的勞動力析出型種植模式(100 畝地僅需總勞動力18 人)。2015年合作社共集中流轉土地3 000 余畝種植有機旱稻,產量達180 萬斤,合作社年利潤達340 萬元。2016年產量達200 萬斤,但年利潤卻降至210 萬元。 社員除獲得每年固定的土地租金以外,農忙期間還能在合作社從事人工除草等臨時性工作,獲取雇工收入。社員并不享受合作社的利潤分紅,合作社的實際經營由核心成員(理事長+5 位核心成員)決定,不經過社員大會表決。根據調查問卷后反饋的數據,顯示發放250 份調查問卷,回收214份有效問卷,有效率為85.6%。調查問卷顯示111 位社員(占51.87%)表示并不了解合作社的實際經營狀況與收益;社員對參與合作社經營不認同,數據顯示其中88 位社員(占41.12%)認為土地租金過低,應該提高土地租金標準;同時60 位社員(占28.04%)認為合作社應該按照社員向土地流轉數量按比例對合作社經營利潤進行分紅。 該合作社作為當前較為普遍的要素參與型合作社,并未借助社會關系治理形成合作社內部要素契約治理環境的優化,而是采用簡單的土地流轉方式,將農戶排除在合作社經營以外,這樣的合作社僅為土地流轉形成的規模化種植基地,其發展出現了異化現象。 通過案例分析,研究發現企業領辦成立的澤潭合作社,通過有效的社會關系治理(提供公共產品和解決農戶就業)夯實合作社與社員之間的合作基礎,以合作社收購社員海產品,企業包銷形式實現商品契約的有效治理,最終促使農戶與公司就商品交易的短期合同長期化,降低雙方違約激勵[27]。澤潭合作社通過商品契約來約束合作社內部成員的經營過程與交易行為,促進合作組織結構的優化。同時合作社組織結構的規范也促使合作社與社員的商品契約履約更為順暢。實現商品契約與要素契約的交互治理。這一切的實現得益于企業通過合作社對合作社所轄地區準公共產品進行投資,以及借助社區權威治理來約束社員交易行為與規范農產品生產流程,證實了產品買賣型合作社通過社會關系治理維系商品契約與要素契約的交互治理狀態。 表1 合作社經營基本特征 同時,藍海公司借助對合作社經營的投入,以社會關系治理來促進社員積極參與養殖水面流轉工作,將社員經營與企業經營“相融”,保證了企業主導的“準縱向一體化”規模養殖基地建設的推進與優化,實現海域養殖生產效率的提升。這一過程也證實要素參與型合作社通過社會關系治理,形成合作社內三方“置信”承諾,能夠實現合作社的要素關系治理優化,合作社發展條件得以改善。詳見表2。 對照組內的紅旗果業的經營之所以陷入困境,原因如下。首先,緣于其產品屬于初級農產品,其銷售高度依賴上游的7 家無花果加工企業,一旦上游企業降低原材料需求,合作社經營將會受到嚴重沖擊。其次,合作社缺乏有效的社會關系治理,無法穩定農戶與合作社之間的商品契約,市場價格的波動加劇了農戶的違約率。再次,合作社經營的農產品同質化現象嚴重,生產過程與質控環節缺乏統一標準,農戶與合作社僅停留在商品契約交易關系,農戶生產隨意性大。最后,社員對于合作社的經營缺乏認同感與參與熱情,合作社未能借助社會關系治理來優化合作社要素契約治理環境,一旦合作社經營出現問題,合作社無法通過合作社內部組織優化來有效履行商品契約交易。 表2 澤潭合作社內部契約關系與合作社內部治理 對照組內作為“要素參與型”合作社的卓良水稻種植合作社,盡管其經營品種特殊(有機旱稻),經營規模大、產品附加值高,但其經營方式僅為流轉農戶土地形成的規模化種植基地,農戶僅能通過土地固定租金和臨時雇工的方式獲得收益,社員并未享受合作社經營利潤的分紅,社員對合作社的認同度低;其次,領辦者并未實現以社會關系治理來優化要素契約治理環境,合作社的經營與農戶經營割裂。這也造成了合作社在當前經濟“新常態”大環境下,高端消費購買力下降與勞務費用上漲過程中,無法通過自身組織優化來降低組織成本,實現合作社經營的減耗增效,直接造成合作社利潤大幅度下降。 本文通過構建數理模型,并借助三個典型合作社經營案例進行比較分析,論證了企業領辦的產品買賣型合作社形成商品契約與要素契約交互治理的關鍵在于合作社作為混合治理的產業中間層,實現企業對農產品收購意愿和社員的真實成本參數均能透過合作社這一產業中間層實現真實表達。“企業—合作社—農戶”三方通過構建“置信承諾”,有助于實現這一目標,有效降低合作社組織成本與交易成本。同時研究證實合作社內部社會關系治理促進大戶(企業)主導的“要素參與型”合作組織優化,實現合作社組織成本降低與領辦者經營成本有效控制。綜上所述,無論是產品買賣型合作關系還是要素參與型合作關系,改善合作社內部社會關系治理,將有助于合作社內部要素契約環境的優化,既防止合作社發展異化又能實現合作社組織成本下降。 當前龍頭企業、農業大戶領辦合作社的目的無外乎產品銷售、獲得穩定供貨渠道、獲得要素供應(如土地、經營場地等)。面對“產品買賣型”合作或者“要素參與型”合作,通過大戶主導的合作社內部社會關系治理,實現社員、企業(大戶)對生產成本、需求意愿信息借助合作社內部社會關系契約治理,以成員間“置信承諾”形式來實現信息無偏傳遞,通過降低組織成本來實現合作社與領辦方的經營成本下降,從而優化合作社商品契約與要素契約的治理環境,促進合作社良性發展。 表3 參照組中合作社契約環境治理特點 基于研究結論,本文提出以下四點政策建議。 第一,對普通農戶而言,應積極融入合作社經營。小農戶通過加入合作社,一方面接受合作社規定的統一生產、統一質量標準、統一管理流程、統一銷售的“四統一”標準;另一方面積極參與合作社內部經營(通過參股等形式),全面融入合作社主導的銷售鏈、產業鏈與價值鏈,實現小農戶生產能力、經營收入與農產品質量的多維度提升。 第二,農業大戶(龍頭企業)以領辦合作社方式融入合作社經營,有助于大農依托合作組織來優化農商品契約治理環境。大戶通過領辦與組建合作社形式融入合作社經營中,一方面借助其較強的企業家能力和豐富的社會資本擁有量,為合作社生產提供生產和銷售的便利;另一方面則以合作社為平臺,為農戶提供農業生產性服務供給,通過合作社內部的社會化服務來服務社員,將會有利于規范和約束小農戶在生產、交易、銷售諸多環節的經營行為,在保障農產品質量的同時也提高組織的規模化經營能力與增強組織凝聚力。 第三,對農業合作社(無論是要素參與型或者產品買賣型合作社)而言,形成良好的社會關系治理環境,將有助于形成合作社組織結構穩定和達到商品契約與要素契約的交互治理目標。因此優化合作社社會化服務功能,形成“領辦者—合作社—農戶”的激勵相容至關重要。 第四,政府應及時出臺相應的合作社層面社會化服務激勵政策,引導合作社領辦者、農業合作社積極為社員提供社會化服務。首先是鼓勵在合作社內部為社員提供針對現場生產的“硬服務”(即為社員提供生產、加工、種苗、銷售“四統一”生產服務);其次是增加優化供應鏈的“軟服務”(如金融、電商、技術培訓等層面的服務),促進合作社的產業協同能力和組織凝聚力的提升。

五、案例描述

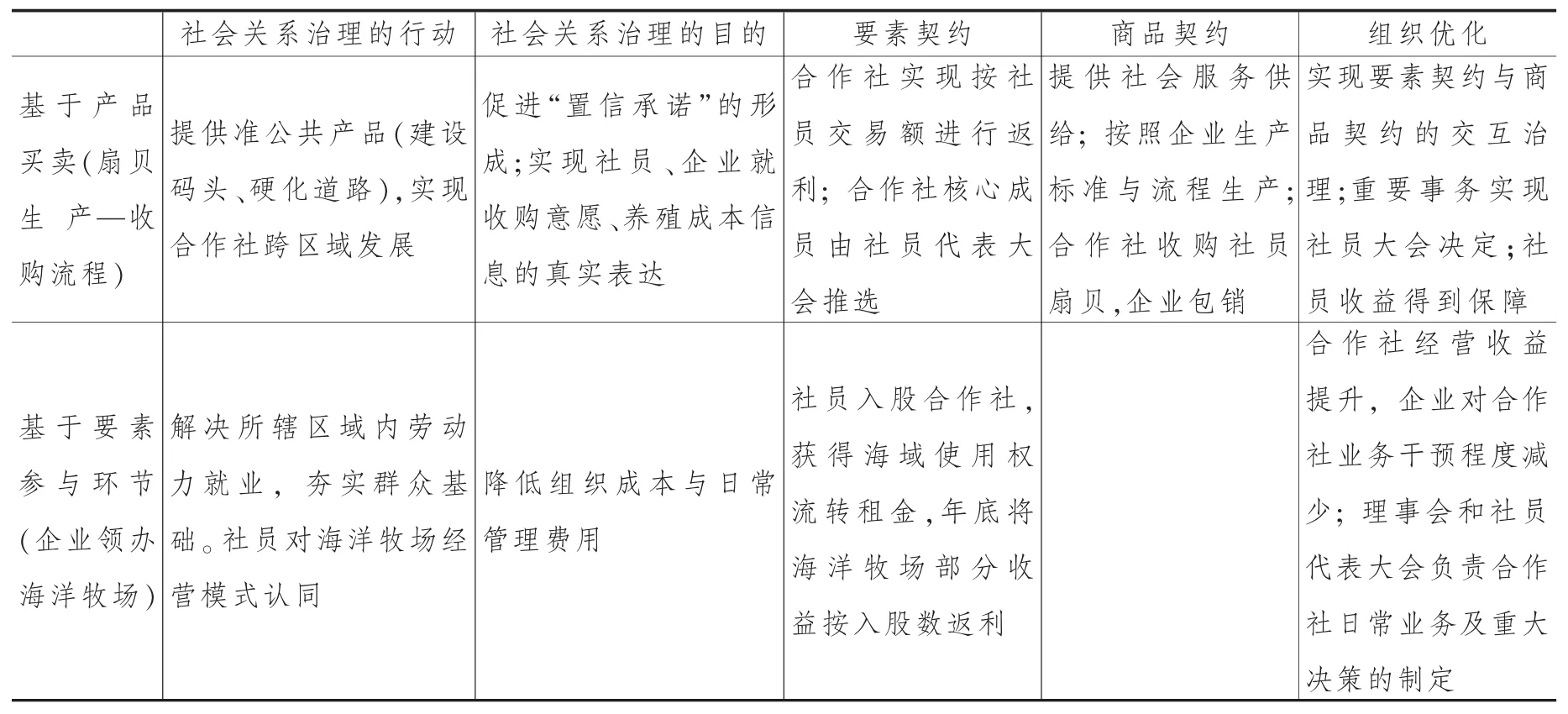

六、案例剖析

七、簡短結論與政策建議