中國城市交通擁堵成因與對策

——交通工程、城鄉規劃和經濟學視角的分析

石 飛,沈 青

(1.南京大學建筑與城市規劃學院,江蘇 南京 210093;2.美國華盛頓大學建成環境學院,華盛頓州 西雅圖 98195-5740,美國)

城市交通擁堵問題向來被視為國際大城市的通病之一,國際社會對其關注度極高。盡管有如新德里、莫斯科、墨西哥城等極度擁堵的城市,但也存在諸如東京、新加坡、斯德哥爾摩、香港等被廣為贊譽的公交都市[1-2],其中,后者中并沒有如北京、上海的高達500~600 km 的軌道交通線網和上千條公共汽車線路。中國城市經歷了幾十年的高速發展,如今,大到首都北京、小到百強縣昆山,都普遍存在交通擁堵問題。城市管理者不得不思考:是什么因素促使和加速了交通擁堵?是否可以跳出交通來看交通問題?城市管理者應當以怎樣的策略、思路來對待今后的城市交通發展?已有一些分析交通擁堵成因的成果[3-6],如瓶頸路、斷頭路多,路網結構不合理,公共交通系統不發達且車內擁擠,小汽車保有量增長迅猛,停車設施供給不足等,或從城市發展、交通設施建設、組織管理等六大方面歸納出三個層級201 條因素[7],這些研究多從技術層面出發。本文著重從學科視角探討這一問題。

1 從交通工程視角看城市交通擁堵

與城市交通擁堵成因及治理最相關的專業非交通工程莫屬。因此,首先從交通工程的視角理解交通擁堵。

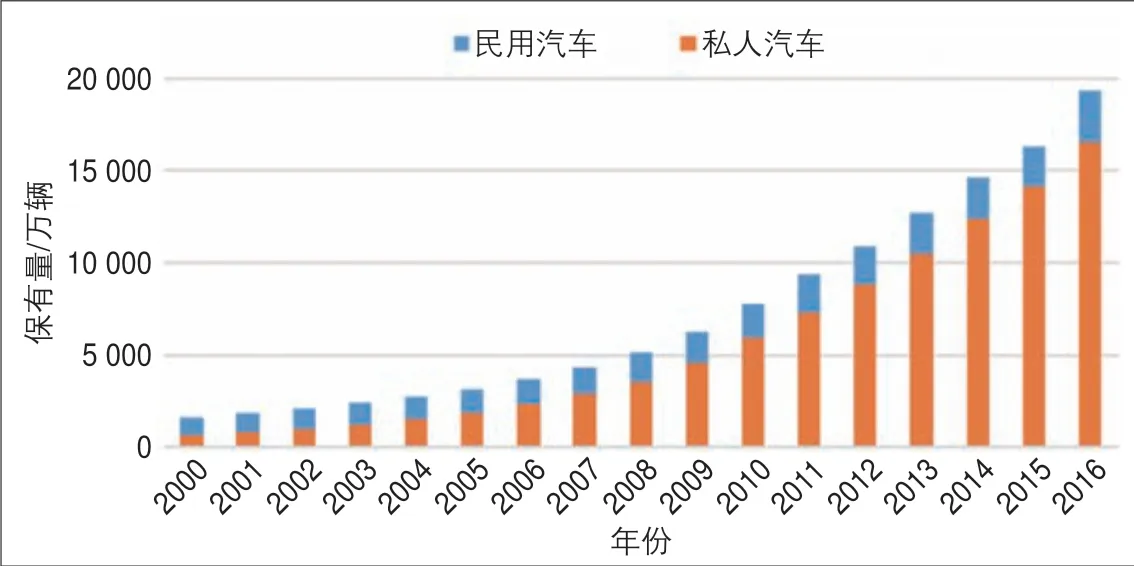

交通工程專業主要學習和研究與交通設施相關的規劃、設計與管理,具體如交通密度、速度、通行能力等基礎理論以及路網規劃、道路設計、停車管理等實踐技術。業界普遍認為該專業源于美國,并得益于美籍華人張秋在改革開放初期于中國多個城市、大學的傳道授業。但因其誕生于美國20 世紀五六十年代——小汽車迅猛增長的年代,而被冠以“為機動車服務”的標簽[8]。而在1949年后、該專業傳入中國前,中國城市規劃體系深受蘇聯影響,從而導致大馬路、大框架的橫行,但這恰恰與交通工程中常見的提高道路寬度以提升通行能力的理念、措施如出一轍。進入20 世紀90年代,在一片爭議聲中,汽車產業被列入國家支柱產業并被鼓勵進入百姓家庭,私人小汽車數量增長迅猛(見圖1),從而導致當時的規劃設計規范(如《城市道路交通規劃設計規范》(GB 50220—95))不得不適應機動化帶來的挑戰,并進一步成為引導和促進小汽車使用的重要誘因[9-11]。進入21 世紀,受蘇聯規劃模式、傳統交通規劃理論和規劃設計規范等共同影響,中國城市道路交通難以在短期內走出非小汽車導向的規劃設計模式。公交優先發展理念雖然提出30 余年,但是在交通工程學科內部仍缺少相應的指征公共交通相對于小汽車更具競爭力的關鍵指標。

由此不難發現,蘇聯和美國的規劃設計范式先后影響了中國城市交通行業及學界,為小汽車服務的道路設計比比皆是,并呈現一種慣性繼續影響著當前和未來一段時期的城市建設。如今,城市管理者已有所覺悟:提高小汽車通行能力并不一定能夠緩解交通擁堵。而早在半個世紀前,已有Downs、Unwin、Braess等[12-13]提出了具有類似結論的當斯定律(Downs' Law 或Downs-Tomhson Paradox)、布雷斯悖(Braess's Paradox),只是我們受限于求高(通行能力)、求快(行駛速度)的思路,且重工程建設、輕發展導向、輕心理需求引導而未能予以重視。

那么,交通工程及其代表的傳統交通規劃模式決定了交通擁堵嗎?居民出行源自土地利用;一次出行一定是有目的的、起止于某一類或多類用地。因此,城市交通管理者不得不思考:土地利用層面或城市規劃層面能否解釋擁堵的成因。

2 從城市規劃視角看城市交通擁堵

從城市規劃層面看交通擁堵,總體上有3 種思路:1)高密度城市易引發交通擁堵;2)攤大餅城市易引發交通擁堵;3)強調功能分區的城市易引發交通擁堵。

首先,中國絕大多數城市均為高密度開發城市,即使是近郊區,其開發強度也并不低。因此,道路網密度、人均道路面積、人均道路長度等指標與西方相比有較大差距。這非常不利于人流、車流的疏解。而對于地勢相對平坦的城市,非機動車的大量存在與機動車共同消耗稀缺的道路資源,并與機動車在行駛和停放空間上發生沖突。當短時交通量較大時,城市交通擁堵必然產生且耗時較長。

圖1 中國歷年民用汽車保有量Fig.1 Time-dependent motor vehicles ownership of China

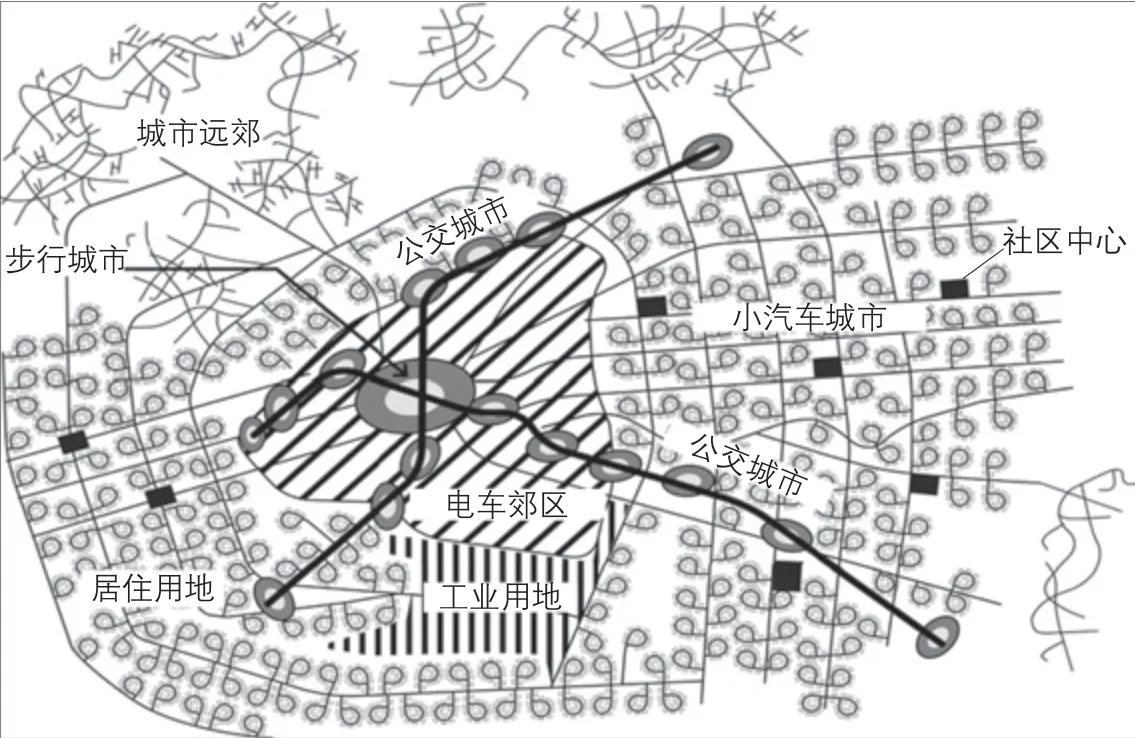

圖2 三類城市(步行城市、公交城市、小汽車城市)混合體Fig.2 Mixed mode with three types of cities(pedestrian priority,public transit priority,and car priority)

其次,被廣為詬病的攤大餅式城市規劃模式在中國并不鮮見。盡管城市發展方向明確、軸線清晰,但最終難逃土地利用連片和圈層化發展的命運。攤大餅式城市規劃模式最大的缺陷在于人們的出行方向紊亂、定線型公共交通難以滿足方向多樣化的出行需求,城市蔓延也極不適應公共交通客流培育和系統成長,從而誘發大量小汽車出行并形成出行無序和高能耗的交通模式,如北京、洛杉磯等城市。因此,應從城市形態和空間結構角度謀求適應公共交通和可持續交通的發展模式。正如有機疏散理論(Organic Decentralization)之父伊利爾·沙里寧(Eliel Saarinen)認為,根治城市病(尤其是交通擁堵)必須從改變城市的結構和形態入手。城市內部交通體系雜亂無章非常有利于小汽車工業發展,應以如何提升公共交通引領城市發展水平作為城市公共交通發展目標,這一點最為重要[14]。不同交通方式導向下的城市空間結構可參見圖2。

再次,功能分區無疑使城市格局和各功能區布局清晰化,但過于強調各功能區的內部運營組織效率(如工業區)將帶來潮汐式交通,導致高峰時段功能區間聯系道路的巨大壓力,如蘇州。功能分區規劃模式最早源于《雅典憲章》,但在《馬丘比丘憲章》中被否定。盡管學者寄希望以產城融合替代功能分區和新城建設,但交通層面的效果不佳。房地產先行是交通擁堵的重要誘因之一,但屬經濟層面。事實上,最好的交通就是沒有交通。香港完美詮釋了這一理念,其土地開發強調城市綜合體建設,即以地鐵站開發為核心,在其附近建設酒店、辦公、公園、購物、會議、公寓、住宅等,減少不必要的道路交通。中國改革開放以前的各類大院(如軍區大院、高校大院、機關大院等)顯然具有最好的交通,工廠、醫院、學校均在其中,而此后的功能分區產生了功能錯位和棘手的交通問題[15]。

那么,怎樣的城市規劃模式才適應交通可持續發展?究竟是公共交通適應城市還是城市適應公共交通[16]?與中國內地城市情況相近的亞洲城市,如香港、新加坡、東京等城市,采取了軸線發展+TOD(Transit-Oriented Development)戰略、窄路網規劃模式、道路擁堵收費等手段。因此,當高密度開發在所難免、而上述對策尚不成熟之時,攤大餅和功能分區的規劃模式應予以避免。

但進一步思考,城市規劃布局、土地利用規劃能決定一切交通擁堵問題嗎?各行各業的發展速度、階段、要求不一,城市規劃難以準確預測和決定所有層面(公共設施、產業、住房等)的規模和布局。那么,當規劃在某些層面失去作用時,又是什么在引領社會的前行、城市的發展,并進一步影響城市交通?

3 從經濟學視角看城市交通擁堵成因

3.1 城市經濟學視角

城市經濟學主要研究在家庭效用最大化和廠商利潤最大化條件下的位置或區位選擇[17]。無可否認,企業、個人(或家庭)在城市內部所做的區位決策推動了土地利用模式和城市的形成。如中心地理論基于消費者距離(消費者為了購買特定商品或者服務所愿意出行的距離)和商業的市場門檻(商業盈利所需的最低商品銷售量和顧客群體)研究市場中心的分布,從而產生了CBD(Central Business District)。而發展經濟學理論又進一步深化了這一區位決策和空間分布,引發了過度集聚。如在《南京市城市總體規劃(2007—2020)》中明確指出:南京老城維持現有格局不再提高容積率或大拆大建。但現實是南京新街口商圈仍在不斷擴容,近年來建筑體量增加了2~3 倍。從新街口在南京及周邊地區的首要商業地位來看,其發展卻又符合市場規律。

工業選址理論認為那些對市場不敏感的產業在選址時,主要考慮貨物重量和運輸距離等交通成本,而不關注雇員和消費者的出行,由此導致工業企業的過度集聚,以及與城市其他片區的客運交通聯系困難。居住選址應是受房屋成本、通勤成本以及其他商品和服務成本約束的效用最大化問題。位于商業中心的房屋往往伴隨著高房價,而與高房價相比,城市交通出行成本低廉,這導致了就業崗位的分散以及通勤距離的增加。如住在廊坊工作在北京、住在昆山花橋工作在上海等。

前文提及的功能分區,極易導致各分區的功能單一化,但與經典的區位論不謀而合,如中心地理論、韋伯工業區位論、廖什經濟區位論等。可以認為:從經濟效益出發的區位論、產業集群發展和功能分區等共同推動了職住分離和交通擁堵。誠然,集聚經濟(如商務區、工業區等)有其正效應(城市集聚收益),但同時極有可能帶來交通層面的負效應(城市集聚成本)。需要指出的是,本研究無意否定一些經濟學規律,但城市管理者確實需要找到交通擁堵主要成因。只有抓住了主要矛盾才能對癥下藥,使城市交通走向可持續。否則,類似交通資源配置優化的工作對治堵的效果將極為有限——事實也證明如此。

3.2 公共服務設施均等化視角

《南京市城市總體規劃(2007—2020)》同時明確了南京老城的醫療、教育等優質資源需有序疏散至外城或新城,以使公共服務設施均衡發展。但老城內巨大存量帶來的發展慣性以及城市中心的區位優勢,使得各大三甲醫院繼續在老城這片彈丸之地提升醫療服務水平及擴大場地,帶來的則是幾何級數增長的患者及家屬。這些醫院還自稱符合集約化發展和提升市場競爭力的總體思路。

牽動數萬家長、代表學生未來的優質學區則更加劇了南京老城的交通擁堵水平。越炒越熱的學區房現象背后反映出優質公立教育資源的供應難以真正做到空間上的供給側公平。這是一種房地產經濟與教育資源分布的非正常發展規律,無疑深刻地帶來極為負面的交通問題,如中小學周邊交通擁堵[18]。

教育、醫療等公共服務資源的分布不均,導致了居民對高質量辦學和就醫場所的趨之若鶩,即重效率、輕公平。當人們為享受更好的服務質量而試圖去克服距離問題時,就會引發這些場所周邊的局部交通擁堵,甚至波及更大范圍。這顯然不符合公共服務設施存在的根本目的:保障個人最基本的生存權和發展權,為實現人的全面發展提供基本社會條件[19]。

4 學科發展視角的交通擁堵治理對策

交通問題向來不是孤立存在的。本質上,交通問題是一種衍生的城市問題,交通規劃作為非法定規劃依然要服從于城市規劃。現實中,交通人士在緩解交通擁堵問題上的捉襟見肘一如環保人士在治理環境問題上的無奈,苦澀而沉重。那么,城市規劃是否是交通擁堵的首因?盡管某些高層和學者給出了相關評價,但其背后仍有經濟層面因素在主導。可見,城市交通擁堵的成因復雜、多樣。

因此,盡管路網規劃、公共交通供給仍存在不足,但絕不能孤立地看交通問題。城市交通擁堵成因并非單方面的,應探尋深層次的因素。另一方面,前述的一些理論方法常以效率為中心,容易導致對效率的盲從,而缺乏對社會公平、平等、均等的認識。事實上,作為公共政策,城市一切的規劃、建設不應脫離公平。城市道路交通具有明顯的非排他性和競爭性特征。有限的時空資源無法全面滿足不同主體的各類出行需求,更應選擇合理的價值取向以追求整體的社會效益和可持續發展[20]。

針對城市交通規劃研究、交通擁堵治理手段乃至學科發展,給出如下3條建議:

1)從學科發展,即戰略上,應鼓勵多學科共同解釋和治理城市交通。城市交通基于復雜社會系統的背景,主要應研究有限空間資源的最優配置,并摒棄交通規劃傳統的思維模式,從城市空間結構、功能分布的整體視角及可達性角度研究城市交通[21-22]。應在交通規劃決策中綜合運用可達(地理學)、公平(社會學)、優化(經濟學)、空間(城鄉規劃學)、心理(心理學)等多學科思維。正如文獻[23]提及的多學科背景的規劃團隊和文獻[24]提出的城市交通學的學科改革方案。

2)從研究視角,即戰術上,應注重公平與效率雙重維度的分析。經濟學講究效用最大化,功能分區與集聚經濟理念相吻合。因此,其對城市交通的滲透、影響著重體現在效率層面,加之交通屬傳統工科,更加劇了城市交通規劃、設計等注重效率、理性而易忽視社會、人性。隨著中國告別經濟超速發展期,其間掩蓋的社會矛盾、生態、公平問題日益凸顯[25]。因此,公平與效率不能分離,也即對城市交通政策、方案的評估應從公平和效率兩個視角出發。公平在此主要指社會公平、交通公平,具體包括社會群體間公平、交通方式間公平等[26]。此外,應加強外部性分析,如高強度開發、集聚經濟之于城市交通擁堵的溢出效應。外部性問題常常與公平問題有著更緊密的聯系。

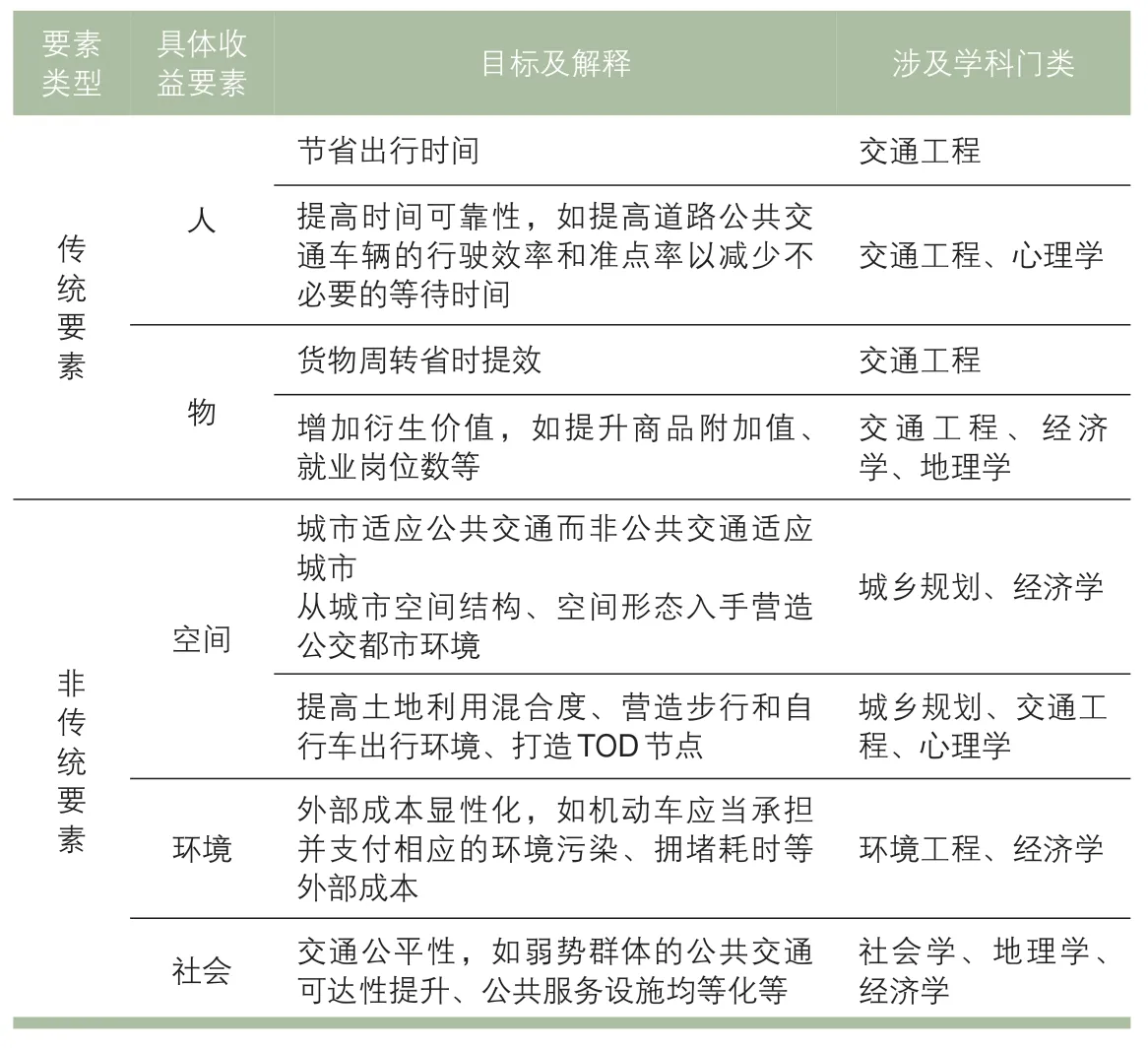

3)在具體分析方法上,可借鑒西方的經濟與擁堵收益評估方法(Economic & Congestion Benefits Evaluation)[27],構建適合中國城市的面向城市與交通規劃建設政策和方案的社會經濟收益評價方法。具體評價內容可參照表1。

表1 社會經濟收益評價體系Tab.1 Social and economic profits assessment system

其中,人的出行和物流的受益最為顯性,但時間及成本并非僅有的研究目標,除此之外的時間可靠性也是影響人們是否采用公共交通的重要因素之一,應予以深入研究。空間、環境和社會等非傳統要素則為隱性,較少為人關注。空間層面,應打造適應公共交通發展的城市空間結構并進一步構建公交都市。環境層面,應探討外部成本顯性化的手段和政策工具,需要針對社會車輛和駕車人制定一定的支付渠道和規則。公平層面,為避免陷入中等收入陷阱,當前應重視和強化交通在空間、費用等方面的公平性,如公共交通對低收入等最不利群體就業可達性的提升[28]。顯然,在今后的評價和決策中,應不斷提高空間和環境等非傳統要素的分析評價及其權重,以空間優化和經濟手段切實緩堵。

5 結語

交通擁堵問題可謂世界級難題,這恰恰反映出問題本身的牽涉面較廣。學界和業界已然意識到不能就交通論交通,但具體方法仍然缺失。事實上,交通工程學的四階段預測方法、城鄉規劃學的空間布局方法、城市經濟學的區位論等核心、經典理論無疑促進了城市交通領域的研究,但各有不足。規劃者必須清醒地認識到這些不足,并謀求不同學科的融合、重組,同時應對大數據環境下的方法變革,共同努力從學科層面給予治堵更為科學的理論、方法與技術支持。