帕金森病食蟹猴系統性模型構建與在體臨床過程的動態評價研究*

馬任馳 羅斌斌 岳 峰,3

(1.廣西醫科大學,基礎醫學院,轉化醫學研究中心,長壽與老年相關疾病教育部重點實驗室,南寧 530021)(2.廣西南寧靈康賽諾科生物科技有限公司,南寧 530000)(3.首都醫科大學宣武醫院神經生物學研究室,北京市帕金森病重點實驗室,北京 100053)

帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是中樞神經系統退行性疾病之一,其主要病理特征是中腦黑質多巴胺能神經元大量變性、缺失和胞質內包涵體-路易小體(Lewy body,LB)生成[1],且紋狀體多巴胺能神經元的損失與PD運動癥狀緊密相關[2]。PD臨床表現為肌震顫、肌僵直、姿勢不穩、運動遲緩等運動癥狀[3]。PET利用分子活體成像技術在PD的早期診斷和病情監測發揮了重要作用[4]。由于該病的病理生理機制至今仍未完全明確[5],PD的診斷、治療仍是現代臨床研究中面臨的一個棘手的問題。

1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氫吡啶(1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine, MPTP) 對大腦黑質致密部多巴胺能神經元有選擇性的破壞作用,是目前國內外公認的誘導動物PD模型的首選造模制劑[6-7]。而系統性MPTP全身給藥是最常見、有效的方式[8],其產生可靠的黑質紋狀體多巴胺能通路病變,并誘導與人類PD臨床特征與藥效反應極為相似的改變。有研究表明[9],左旋多巴(L-dopa)是一種用于恢復紋狀體生理條件多巴胺(DA)濃度的替代藥物,其在適宜濃度范圍內可有效緩解PD的癥狀。

本研究采用連續靜脈注射MPTP方式誘導構建食蟹猴PD系統性模型,應用臨床評分、PET掃描顯像、隨意運動量的監測觀察PD癥狀的變化,同時給予L-Dopa干預后是否顯著改善PD癥狀與運動功能等方法評估模型,在體動態模擬了PD的臨床過程與特征,為未來PD研究與臨床治療提供了實驗依據。

1 材料與方法

1.1 研究對象

健康食蟹猴7只(12.45±2.45)歲;雄性5只,雌性2只,體質量(7.10±1.11)kg,由廣西南寧靈康賽諾科生物科技有限公司實驗室提供[以下簡稱靈康公司,SYXK(桂)2014-0004],該實驗室經過國際實驗動物評估和認可委員會(AAALAC)認證。本研究所有實驗均在靈康公司實驗室完成。實驗期間動物飼養環境和福利得到充分保證:所有動物均在標準單籠飼養,動物房溫度16~26 ℃,相對濕度為40%~ 70%,動物籠內照度為100~ 200 lx,12 h明/12 h暗循環交替(7:00開燈/19:00關燈),每日早晚兩次(8:00/16:00)喂食標準實驗動物猴配合飼料(GB14924.8),并供給不限量安全飲用水,中午提供適量新鮮蔬菜或水果。該研究方案已由動物倫理委員會(IACUC)審核并獲得批準。

1.2 材料

MPTP(美國Sigma 公司)、西門子 Biograph Sensation 16HR PET掃描儀,顯像劑18F-AV-133(廣西醫科大學一附院PET中心提供)、多巴絲肼片(上海羅氏公司)、EthoVision XT視頻跟蹤系統(荷蘭Noldus公司)、便攜式錄像機(日本Sony公司)

1.3 方法

1.3.1MPTP誘導食蟹猴系統性PD模型的建立:7只食蟹猴注射阿托品(0.05 mg/kg)20 min后行氯胺酮(0.2 mL/kg)肌注麻醉,將MPTP-HCl(0.1 mg/mL)每天(上午9:00)以0.2 mg / kg緩慢注入下肢靜脈,連續注射14 d,平均總體用量(18.70±2.83)mg。

1.3.2L-Dopa干預:MPTP注射后3個月行L-Dopa(100 mg/次)灌胃干預[多巴絲肼片:規格250 mg(左旋多巴200 mg+芐絲肼50 mg)/片;濃度為1 mg/mL],2次/d(9:00/16:00),持續14 d。

1.4 模型評估

1.4.1PD臨床評分:將動物移至標準靈長類行為籠中適應環境至少20 min,在基線與MPTP開始造模后1、2、3 月及L-Dopa干預14 d后進行行為學錄像1 h,觀察動物在行為籠中的行為變化。結合非人靈長類動物帕金森病模型臨床評分量表Kurlan(1991)[10],對動物籠內表現出的臨床癥狀進行雙盲評分。評分內容含10項:即靜止性震顫(0~3分)、動作性或意向性震顫(0~3分)、面部表情(0~3分)、步態(0~3分)、運動徐緩(全身)(0~4分)、姿勢(0~2分)、平衡與協調(0~3分)、下肢總體運動技能(0~3分)、上肢總體運動技能(0~3分)、防御反應(0~2分)。總分最小0分為正常行為,最高29分為最嚴重。

1.4.2健康狀況評估:將體質量作為評價健康狀況的生理指標[8],在整個造模期間于每周四下午對動物無麻醉狀態下測量一次體質量。

1.4.3隨意運動量分析:動物運動軌跡跟蹤系統EthoVision XT[11-12]可自動跟蹤、監測和量化錄像中動物的隨意運動距離,以及精細描繪動物在籠內運動的路徑軌跡。所有動物1 h行為學錄像均采用相同的測試參數,每次測試均執行一次。在測試運動行為之前需要描繪出動物檢測區域,然后規定動物在此區域內作為跟蹤中心點,同時通過控制指定程序“開始”和“停止”時間來自動采集隨意運動量數據。

1.4.4PET顯像與圖像分析:隨機選取其中5只動物,以氯胺酮(7~10)mg/kg肌注麻醉,分別在基線與MPTP開始造模后3 個月行大腦PET 掃描,采用Liu等[13]報道的方法及條件顯像。利用放射性配體AV-133與2型單胺囊泡轉運體(VMAT2)結合位點的高選擇性,通過18F標記后,觀察食蟹猴18F-AV-133紋狀體的放射性顯像情況。掃描操作及圖像后處理由PET中心專職技術人員完成。通過計算紋狀體特異性攝取率(Sur)評估食蟹猴造模后紋狀體多巴胺能神經元的受損程度,定義Sur=[(平均紋狀體攝取量 - 平均小腦攝取量)/ 平均小腦攝取量]。

1.5 統計學方法

2 結果

2.1 MPTP誘導PD食蟹猴系統性模型

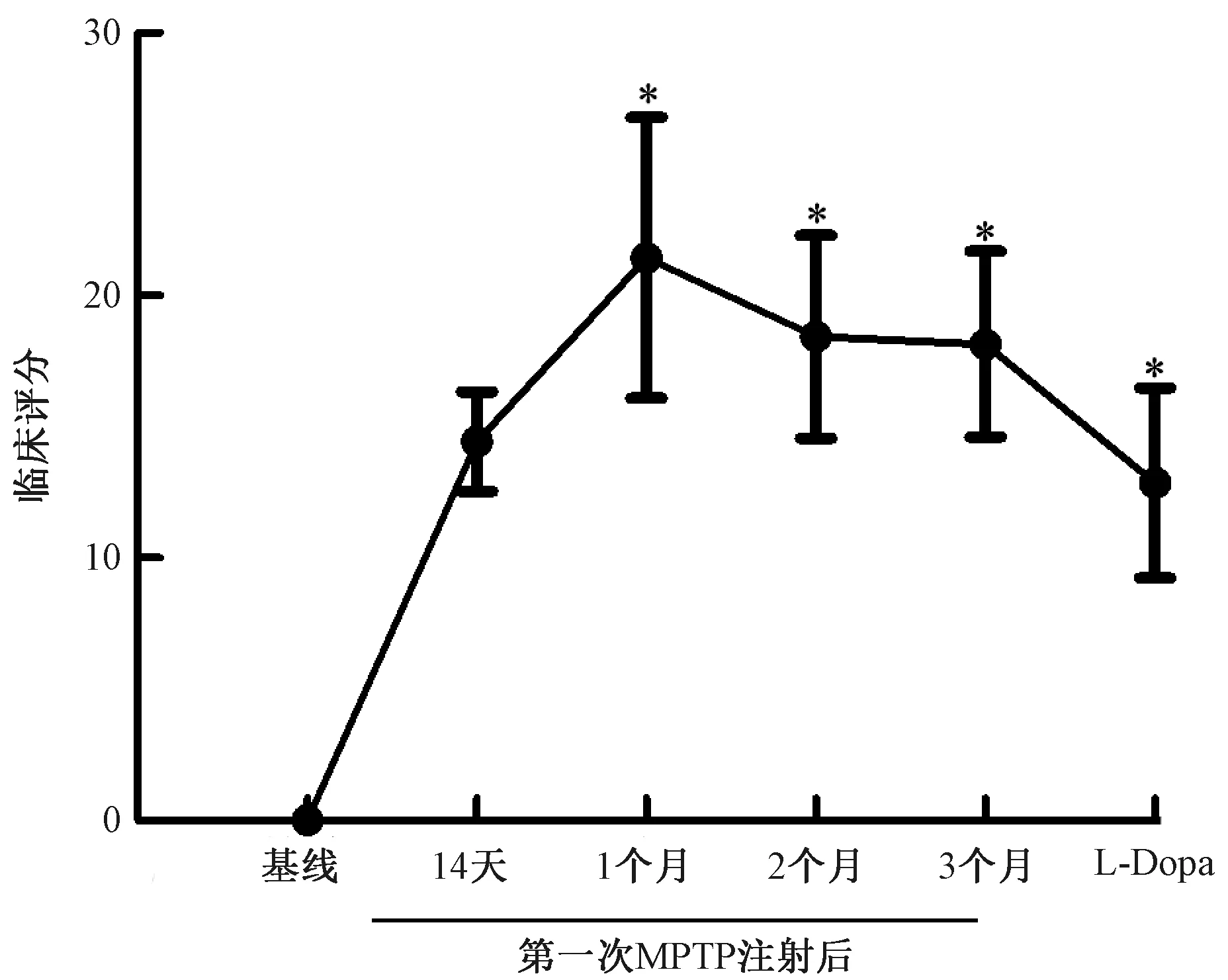

2.1.1臨床評分:所有動物在MPTP開始造模后進行3個月行為學觀察,根據PD評分量表對動物表現出的臨床癥狀進行評分。所有動物基線臨床評分均為0分。在注射結束時所有動物均出現PD癥狀,臨床評分均達到10分及以上。在1個月時臨床評分達到峰值,均出現典型的PD癥狀,即軀體嚴重屈曲、兩側肢體震顫、運動遲緩、步態搖晃以及面具臉、豎尾等,嚴重影響動物的行為活動,同時出現攝食困難和活動不便,甚至出現便秘、夜尿多的自主代謝異常等癥狀。之后連續觀察2個月仍然存在PD運動癥狀。在2個月(18.43±3.87)、3個月(18.14±3.53)臨床癥狀趨于穩定(見圖1),與注射結束時(14.43±1.90)相比,臨床評分均顯著增高(P<0.05);與1個月時(21.43±5.35)相比,臨床評分差異均無統計學意義(P>0.05)。

圖1 基線、MPTP注射14 d結束時、1、2、3個月以及L-Dopa干預后臨床評分的比較注: *P<0.05Fig.1 The comparison of baseline, after MPTP injectionat the end of 14 days, 1, 2, 3 months, and after L-Dopaintervention about clinical scoresNote: *P<0.05

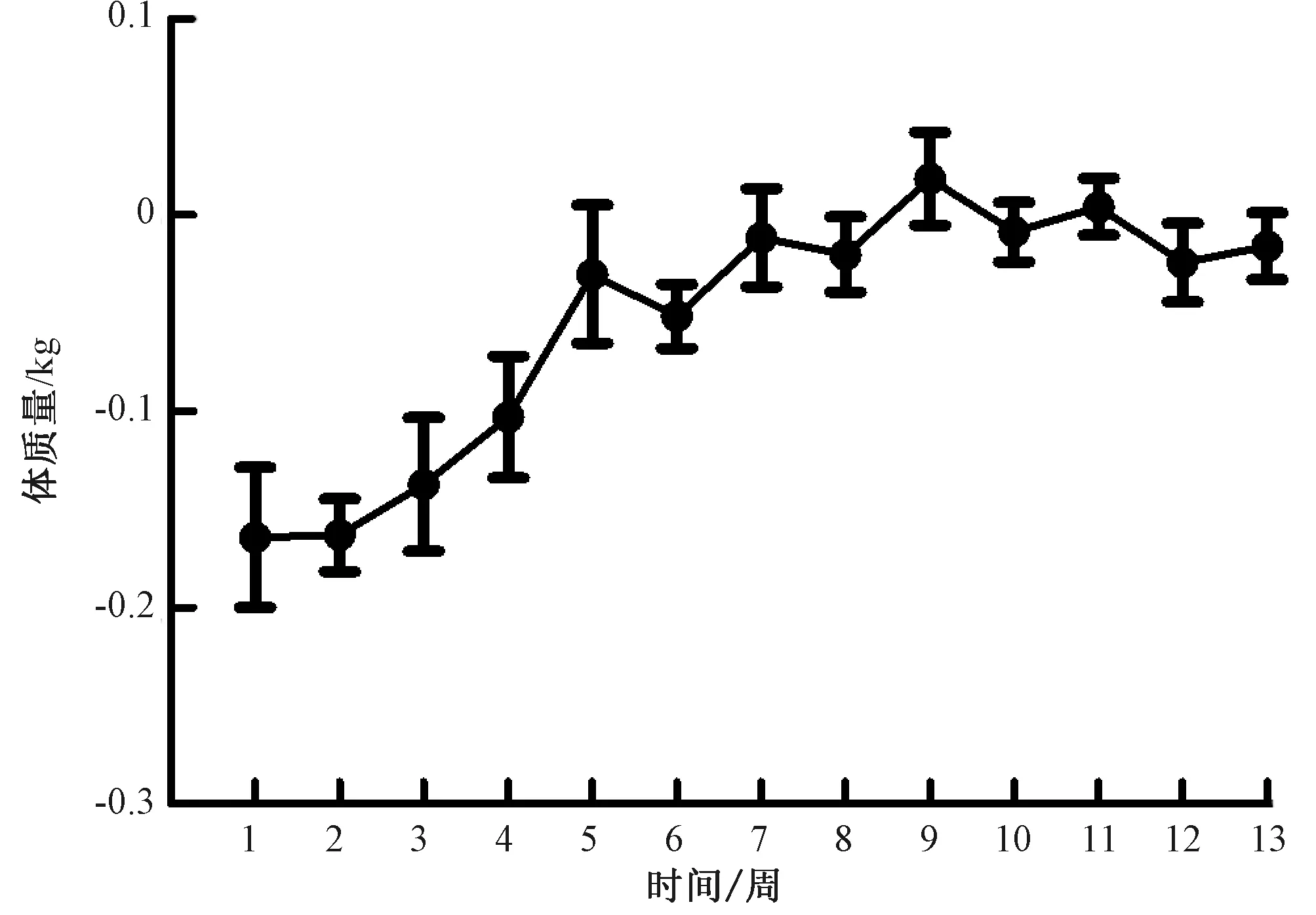

2.1.2健康狀況:通過MPTP開始注射前后以及模型期動物的體質量觀察和監測,在造模過程中體質量基本趨于穩定,體質量變化不明顯。全程模型期的體質量變化情況見圖2。

圖2 體質量的變化Fig.2 Changes in weight

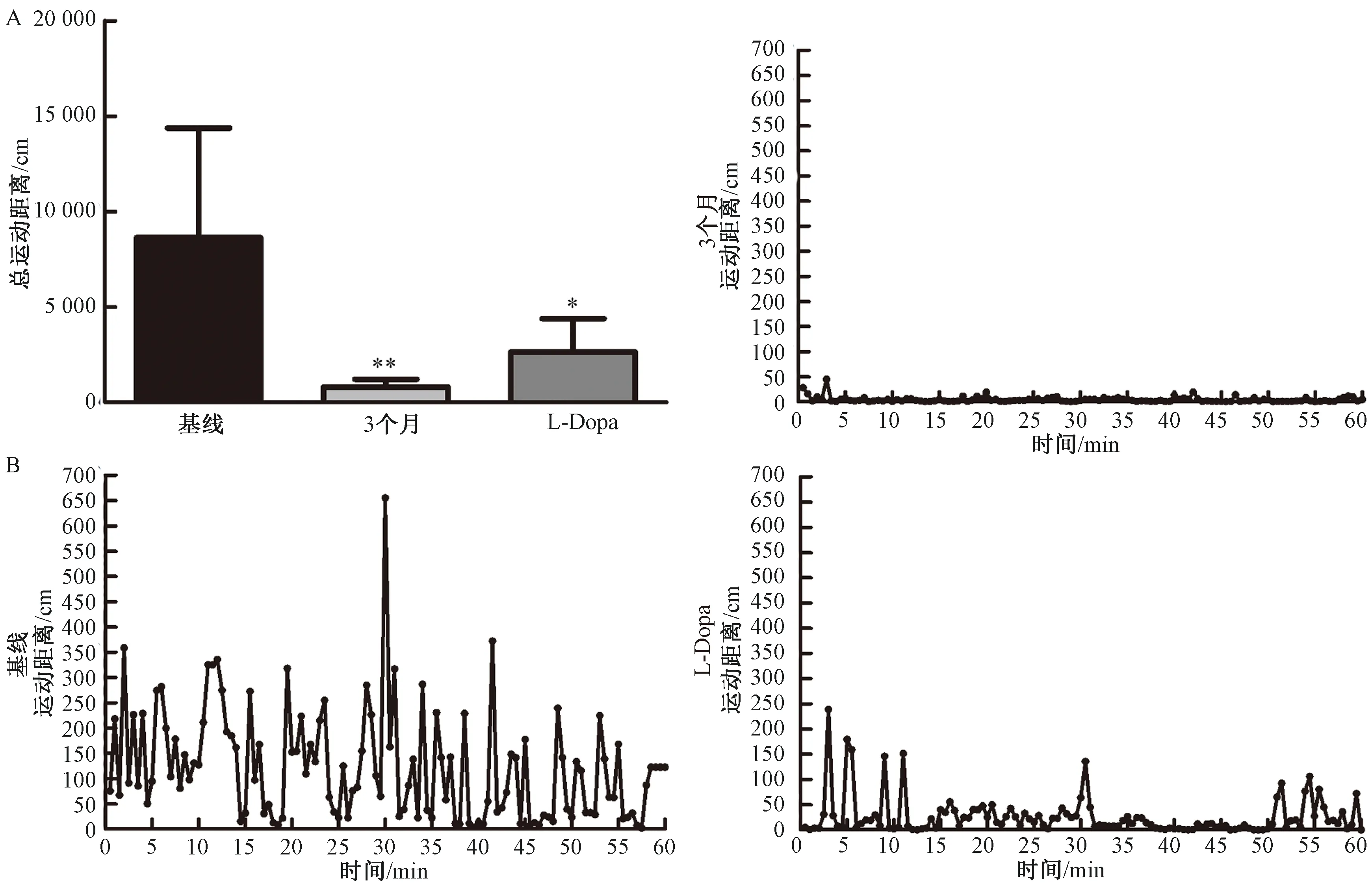

2.1.3隨意運動量:隨著MPTP造模后時間延長,隨意運動距離較基線明顯減少,即3個月運動距離(809.77±401.15)cm較基線(8627.46±5751.04)cm顯著下降(P<0.01)(見圖3A)。3個月時1 h內每隔30 s的隨意運動距離較基線明顯減少(見圖3B),動物籠內運動軌跡見圖5。

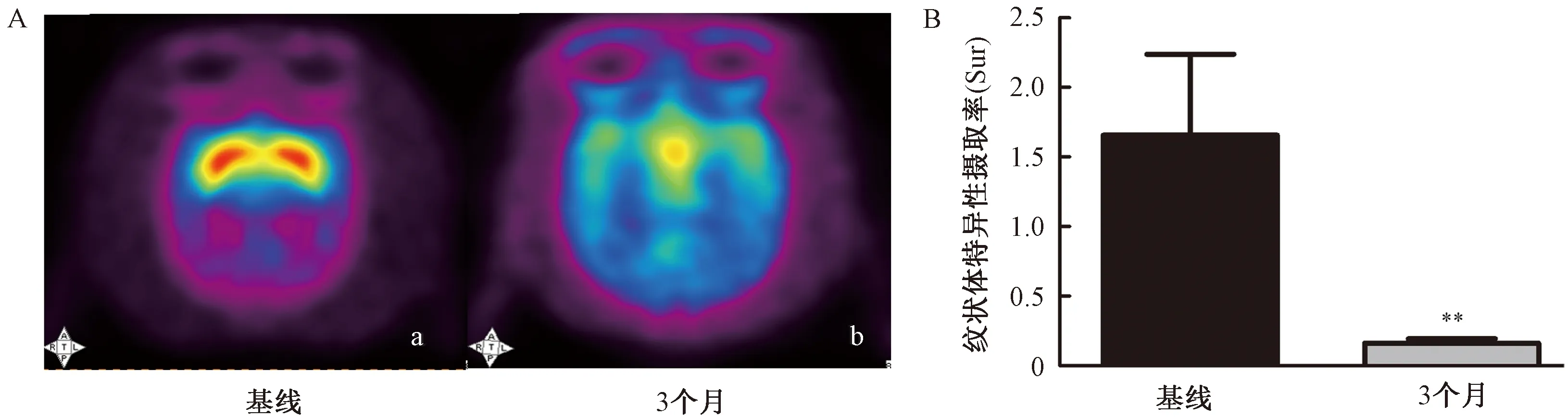

2.1.4PET顯像:基線與3個月18F-AV-133 PET顯像情況見圖4 A。PET顯像結果顯示,3個月雙側紋狀體平均Sur(0.16±0.03)較基線(1.66±0.58)顯著下降(P<0.01)(見圖4B)。

2.2 L-Dopa干預后運動行為的變化

2.2.1臨床評分:所有動物經過L-Dopa干預后PD癥狀顯著改善。L-Dopa干預后(12.86±3.63)與開始造模后1個月、3個月相比,臨床評分均顯著降低(P<0.05)(見圖1)。

2.2.2隨意運動量:L-Dopa干預后動物活動增多,運動距離(2645.77±1753.90)cm較開始造模后3個月顯著增加(P<0.05)(見圖3A)。L-Dopa干預后1 h 內每隔30 s的運動距離較開始造模后3個月明顯增加(見圖3B),動物籠內運動軌跡見圖5。

圖3 運動距離的變化注:A:與基線比較,**P<0.01;與MPTP開始造模后3個月比較,*P<0.05;B:基線、MPTP開始造模后3個月以及L-Dopa干預后1 h內每隔30 s的隨意運動距離情況Fig.3 Changes in the moved distanceNote: A: compared with baseline, **P<0.01; compared with 3 months after MPTP injection, *P<0.05; B: The random moved distance every 30 s within 1 h on baseline, 3 months after the first MPTP injection and after L-Dopa intervention

圖4 基線與3個月紋狀體18F-AV-133攝取的PET顯像注:A:a: 雙側紋狀體呈現清晰且均勻對稱的放射性顯像分布;b: 放射性分布對稱性減弱;B:與基線比較,**P<0.01Fig.4 PET imaging of striatum 18F-AV-133 uptake ratio on baseline and 3 monthsNote: A: a: bilateral striatum presents a clear and uniform symmetrical radiographic distribution; b: radioactive distribution symmetry is weakened; B: compared with baseline, **P<0.01

圖5 基線、開始造模后3個月以及L-Dopa干預后運動軌跡可視圖注:紅線表示動物運動軌跡路徑。Fig.5 Track visualization images on baseline, 3 months after the start of modeling and after L-Dopa interventionNote: The red line indicates the path of the animal’s motion track

3 討論

在PD基礎和臨床研究中,建立穩定的動物模型對研究其病因、發病機制及療效評價至關重要。靈長類動物在進化和結構功能方面與人類非常接近,因此該模型在研究人類腦神經相關疾病中具有獨特的模型優勢[14-16]。應用MPTP誘導靈長類PD動物模型已被廣泛報道[17-18],Emborg等[19]經頸內動脈注射MPTP成功造模,但該方法手術技術要求較高。本研究采用靜脈注射MPTP方法構建系統性PD猴模型,操作簡便、經濟高效,且更接近PD的臨床表現。由于PD藥物、干細胞、基因治療評價等臨床前轉化研究需要在活體狀態對模型動物進行動態綜合評價,這對靈長類PD模型在臨床癥狀、多巴胺能神經功能的半定量評估、治療后反應等保持全程的穩定性提出更高的要求。本研究從食蟹猴建模到模型穩定以及給予L-Dopa干預,模擬了整個PD臨床過程的動態變化特征。

本研究中食蟹猴靜脈注射MPTP 14 d后出現了典型的PD癥狀,Bezard 等[20]通過表征黑質紋狀體變性的動力學,進而確定了PD癥狀產生是其變性達閾值的結果。而MPTP進入血液循環后,其毒性代謝物MPP+對胃腸系統產生急性毒副作用,故本研究所有動物在開始給藥后即進行營養支持與健康監測是降低因體質量快速下降而造成死亡風險的關鍵。在停止MPTP注射時所有動物臨床評分達到10分及以上,以保證每只動物均出現典型PD癥狀進而最大限度減少個體差異。典型的PD癥狀連續維持3個月且未死亡,同時伴有不同程度的非運動癥狀,其可能與藍斑、相關腦干以及中縫背核等部位病變有關[21]。此外,PET分子影像學數據表明,在開始造模前與造模后3個月注射顯像劑18F-AV-133后掃描成像,基線雙側紋狀體呈現清晰且均勻對稱的放射性顯像分布,而造模后3個月放射性分布對稱性明顯減弱,同時平均 Sur較造模前顯著降低(約90%),證明了紋狀體多巴胺能神經功能的損失,診斷價值極高。但此方法檢查費用昂貴,技術要求高,且顯像劑合成操作復雜等限制了其廣泛應用。Chen等[22]認為紋狀體中突觸前多巴胺標志物的進行性喪失與PD表現有關,其中VMAT2減少是黑質紋狀體多巴胺神經元變性之前的關鍵致病因子,其可能是氧化應激引起的突觸核蛋白聚集的結果,而本研究造模過程中是否有LB的出現及相關神經元的變性壞死,則需通過神經病理進一步研究。給予L-Dopa干預14 d后,動物PD癥狀顯著改善,運動能力逐漸恢復,活動能力增加,該反應主要針對腦基底節DA含量的不足,與DA神經末梢纖維的缺失有關[23]。同時L-Dopa藥效反應也模擬了臨床PD的療效特征。

本課題采用EthoVision運動軌跡跟蹤系統的運動活動量評價方法,自動分析動物1 h籠內隨意運動距離與運動軌跡。在造模后3個月隨意運動距離明顯減少,經L-Dopa干預后反而增加,與已報道的結果趨勢一致[24]。目前,該方法已有報道用于斑馬魚、鼠類、靈長類動物等運動行為的研究[11, 25-26]。Walton等[27]利用此方法分析了恒河猴在不同年齡段的運動距離與軌跡等,但鮮有報道食蟹猴PD模型的運動行為活動評估。相比其他檢測方法[28],此方法更能精確地呈現動物的空間運動軌跡,實現了動物籠內運動行為活動的客觀量化、可視化與形象化。

綜上所述,連續靜脈注射MPTP構建的PD系統性模型臨床癥狀持續存在,多巴胺神經功能損害,且對L-Dopa干預有效,無自發性恢復,在體動態模擬了PD的臨床過程,為PD臨床轉化研究提供了模型依據。