肩三針蒼龜探穴針法聯合中頻治療加中藥封包對肩周炎患者肩關節疼痛及活動度的影響

王劉正,宋 慧

(河南省南召縣人民醫院,河南 南陽474650)

肩周炎是臨床常見疾病,早期表現為肩部疼痛,進展至晚期可引發肩關節功能障礙,對患者日常工作及生活質量造成嚴重影響。目前,臨床治療肩周炎的方法較多,包括中藥外敷及內服、注射、理療、針灸、推拿等,可緩解患者臨床癥狀,促進肩關節功能恢復,其中針灸治療應用較為廣泛,但常規針刺療效欠佳[1]。本研究將肩三針蒼龜探穴針法聯合中頻治療加中藥封包應用于肩周炎患者,旨在研究兩者聯合治療效果。現報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2015年1月至2018年1月南召縣人民醫院收治的肩周炎患者164例,根據治療方法不同分為研究組和對照組,每組82例。研究組男36例,女46例;年齡45~68歲,平均(53.69±5.26)歲;病程5~17個月,平均(11.28±3.46)個月。對照組男34例,女48例;年齡46~70歲,平均(54.21±5.54)歲;病程4~15個月,平均(10.78±3.27)個月。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 納入標準 符合《中醫病證診斷療效標準》中肩周炎的診斷標準[2];具有一定讀寫功能;近期未進行其他治療;患者知曉本研究,且自愿加入本研究。

1.3 排除標準 合并惡性腫瘤者;凝血功能障礙者;全身嚴重感染者;有心、腦、肝、腎等主要臟器嚴重病變者;治療依從性差者。

2 治療方法

2.1 對照組 采用中頻治療加中藥封包治療。電腦中頻儀購自河南全日康公司,中頻電極片放置于患者疼痛部位(多為肩關節前后對置)。中藥封包所用藥物為協定處方,主要成分為獨活、續斷、紅花、秦艽、防風、木瓜、當歸、伸筋草、桂枝、葛根、赤芍等,將中藥粉碎后裝入布袋內,蒸熟溫度合適時放置于疼痛部位,每次30min,每日2次。兩周為1個療程,治療2個療程。

2.2 研究組 在對照組治療基礎上聯合肩三針蒼龜探穴針法治療。取穴:肩髃、肩髎、肩前,主穴周圍上下左右分別距主穴0.5cm處各取1穴。循經取穴:雙側陽陵泉加足三里、陰陵泉。肩三針蒼龜探穴針法:患者取坐位或側臥位,外露肩部,選取肩髃,采用75%乙醇消毒穴位皮膚,取0.30mm×50mm毫針(華佗牌),單手捻針,刺入穴位深部。得氣后將針尖退至皮下,隨后改變針刺方向,依次斜向左、右、上、下,按一退三進法透刺,按照淺、中、深3層緩慢進針,同時用拇指抵住針體,做“剔”的動作,如同老龜入土探穴,以患者感到肩關節周圍或向下有酸、脹、麻感為度。最后保持針直刺狀態,留針約15min。隨后肩髎、肩前給予相同針法治療。每日1次,持續治療6d后休息1d。兩周為1個療程,治療2個療程。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 治療前后疼痛程度,采用視覺模擬評分法(VAS)評估,得分越高表明疼痛程度越高。治療前后肩關節外旋、內旋、后伸活動度變化情況。

3.2 統計學方法 采用SPSS21.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(x±s)表示,行t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3.3 結果

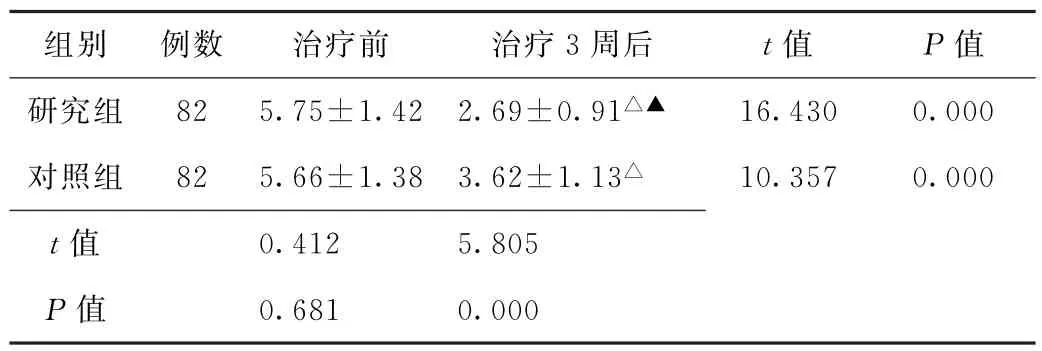

(1)疼痛程度比較 治療前兩組VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組VAS評分均較治療前降低,且研究組較對照組低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組肩周炎患者治療前后疼痛評分比較(分,x±s)

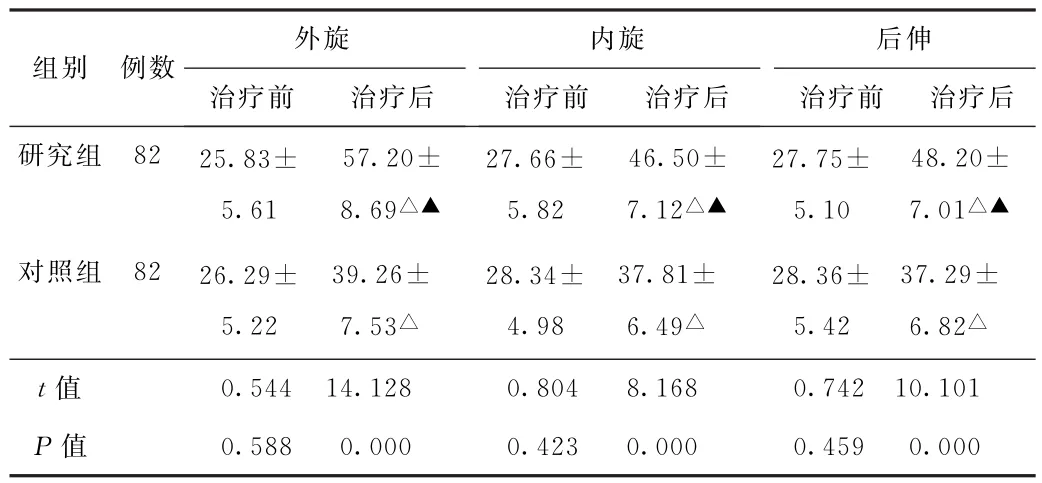

(2)肩關節活動度比較 治療前兩組肩關節外旋、內旋、后伸活動度比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組肩關節外旋、內旋、后伸活動度均較治療前提高,且研究組較對照組高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組肩周炎患者治療前后肩關節活動度比較(°,x±s)

4 討論

中醫稱肩周炎為“肩漏風”“凍結肩”,將其歸于“痹證”范疇,其病機為痹證日久致氣血虧虛,經脈阻滯,瘀而不通,不通則痛,治療注重活血通絡、通陽行痹[3]。針灸主要應用針刺方法促使機體氣血平衡,活血通絡。臨床研究證實,針灸治療肩周炎時,以肩三針為主要穴位的蒼龜探穴針刺療法輔以循經取穴,可有效調節患者經血,促使氣血暢通,達到有效止痛的目的[4]。然而,仍有部分患者接受肩三針蒼龜探穴針法治療后臨床癥狀未得到有效緩解。電腦中頻常用于治療各種疼痛,中藥封包治療也是治療肩周炎的常用方法,藥物加熱后在病患處局部熨燙,可有效改善患處血液循環,同時擴張體表毛孔,藥物進入機體后可直接作用于患處發揮藥效,對解除肌肉痙攣具有良好作用[5]。雷耀龍等[6]研究顯示,針灸結合中頻治療加中藥封包治療可明顯提高肩周炎治療效果。本研究將肩三針蒼龜探穴針法聯合中頻治療加中藥封包應用于肩周炎患者,研究組治療后VAS評分明顯低于對照組,肩關節外旋、內旋、后伸活動度較對照組高(P<0.05)。可見,兩者聯合治療能有效降低患者疼痛程度,提高肩關節活動度,改善患者預后,值得臨床推廣。