不同健康教育指導對下肢深靜脈血栓形成出院后患者服用華法林抗凝療效的影響

潘莉君

(江蘇省常州市第一人民醫院,江蘇 常州 213003)

下肢深靜脈血栓是由于深靜脈內的血液因某些原因凝固而形成的,血栓形成后會導致血管腔阻塞以及靜脈回流受阻。近年來,下肢深靜脈血栓的發病率呈現上升趨勢,且具有并發癥嚴重、易復發的特點。[2]目前臨床上常用的治療方法是口服華法林片進行抗凝治療,其原理主要是通過抑制肝臟微粒體內的維生素K依賴性凝血因子(包括Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ因子)的合成,同時能夠延長凝血酶原時間,改善患者體內的高凝狀態。華法林在治療過程中,因患者體質不同會產生不同程度的副作用,而在患者的服藥過程中,患者的文化程度、年齡、自身素質等因素都會影響服藥依從性,會影響患者的抗血栓治療的效果與治療的安全性。患者出院后的健康教育對后續治療中的服藥依從性有重要影響。本文探究了不同健康教育指導對下肢深靜脈血栓形成出院后患者服用華法林抗凝療效的影響。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2014年3月到2015年3月間出院的80例發生下肢深靜脈血栓的患者,利用隨機數字表法分為兩組,分為觀察組與對照組。對照組的40例患者年齡為26歲~77歲,平均年齡(55.42±14.61)歲;其中男性患者24例,女性患者16例;周圍型血栓28例,中央型血栓9例,混合型血栓3例;血栓部位為左下肢15例,右下肢20例,雙側下肢5例。觀察組的40例患者年齡為24歲~69歲,平均年齡(51.69±16.42)歲;其中男性患者27例,女性患者13例;周圍型血栓27例,中央型血栓8例,混合型血栓5例;血栓部位為左下肢19例,右下肢19例,雙下肢2例。排除標準:合并有代謝性疾病、心腦血管疾病、肝腎功能障礙的疾病;患者本身存在凝血功能異常;妊娠與哺乳期婦女等。

1.2 方法

對照組患者出院前及時發放我院自制的《下肢深靜脈血栓抗凝治療注意事項》手冊,并依據手冊內容向患者及其家屬進行健康宣教,特別地,在進行健康宣教時,應盡可能使用簡單通俗的表達方法以便于患者及家屬理解。另外,向患者及家屬說明抗凝治療即口服華法林是一項長期治療,強調用藥的目的與堅持用藥的重要性,指導患者出院后定期復查以監測凝血指標,尤其是國際標準化率(International Normalized Ratio, INR)這一目前公認的華法林抗凝標準,應使其維持在2.0~3.0之間。

觀察組患者在對照組的基礎之上增加電話隨訪,并向患者發放用藥隨訪表,[2]指導患者出院后定期記錄服藥情況、監測凝血指標的結果、是否發生不良事件等。安排專門的護理人員定期對患者進行電話隨訪,監督督促患者按時服藥、復查凝血指標及INR值,解答患者及家屬的疑惑,對發現的問題及時與患者溝通解決,幫助提高患者的治療依從性,降低不良事件發生率。

1.3 評價指標

統計分析觀察組與對照組患者在出院后繼續進行的華法林治療依從性、不良事件發生率以及INR達標率。其中患者的華法林治療依從性主要是對醫囑的執行情況,是否有漏服、未服、多服藥的情況。華法林治療中的不良事件主要包括出血、血栓再發生等。INR是反映患者應用華法林的控制水平,依據相關標準,[3]該指標應控制在2.0~3.0的范圍內。

1.4 統計學方法

采用SPSS 18.0統計學軟件對統計的數據進行分析,當P<0.05時,認為差異有統計學意義。

2 結 果

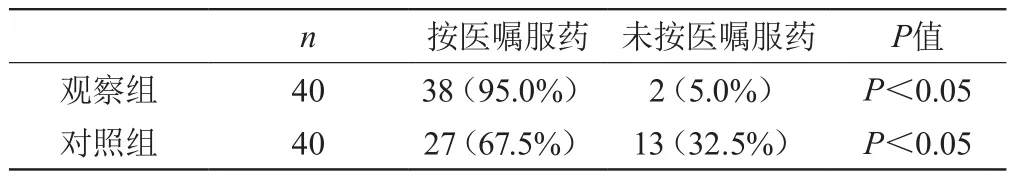

2.1 華法林治療的依從性結果比較

觀察組患者口服華法林治療的依從性明顯好于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 華法林治療的依從性結果比較[n(%)]

2.2 不良事件發生率

觀察組不良事件的發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 華法林治療不良事件發生率[n(%)]

2.3 INR達標率

在患者出院后的半年內對觀察組和對照組患者INR指標進行統計后,發現觀察組患者INR達標率為87.5%,對照組患者INR達標率為62.5%,觀察組患者INR達標率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

3 討 論

綜上所述,不同健康教育可以提高下肢深靜脈血栓患者出院后口服華法林行抗凝治療的依從性及安全性,減少不良事件的發生率,提高INR達標率,值得在臨床工作中繼續推廣使用。