預防精神科保護性約束意外事件發生中預見性護理的作用

劉貞琴

(江蘇省海安市第三人民醫院,江蘇 海安 226600)

精神科患者受疾病影響,其神經功能或多或少均會出現不同程度損傷,在治療及護理過程中極易出現意外事件,諸如壓瘡、跌傷、出走、自殺等,嚴重影響干預效果及其生命安全。因此,臨床針對該類患者因輔以有效護理措施干預,減少意外事件對患者造成的影響。本院就175例精神科患者采用預見性護理干預開展研究,旨在為明確預防精神科保護性約束意外事件發生中預見性護理的作用及臨床價值,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

隨機抽取我院于2015年9月-2017年3月收治的350例精神科患者,采用隨機綜合序貫法分為參照組和實驗組各175例。實驗組男95例,女80例,年齡18-46歲,平均(32.4±1.6)歲;參照組男96例,女79例,年齡19-46歲,平均(32.5±1.4)歲。2組基線資料進行比較,經x2/t檢驗得出P>0.05,差異對比無統計學意義,表明2組基線資料具有較好均衡性,可進行對比研究。

1.2 方法

參照組采用常規護理,實驗組采用預見性護理干預,具體內容如下:護理開展之前,由醫務人員自發成立干預小組,充分了解預見性護理核心理念,并由一名綜合能力強且具有領導能力的人員作為小組組長,針對醫院現有護理流程及內容進行分析,同時結合患者病情特點及行為習慣,將其護理過程中可能出現的意外風險因素進行明確,并采用列表的方式注明,核實后制定出解決措施。患者生活方面,護理人員盡可能為其營造良好舒適的病房環境,提高其舒適程度,同時密切觀察患者生活狀態,使用患者能夠聽懂的語言或文字對其進行開解,提供其治療及認知程度,積極配合治療及護理開展,提高干預效果。

1.3 研究指標

記錄患者護理過程中意外事件發生率,并采用神經功能缺損評分及生活質量評分對其神經功能及生活質量進行評定,后進行對比分析。

神經功能缺損評分以NIHSS評分系統為判定標準,項目包括意識、水平凝視功能、面癱、言語、肌力等,總分100分,分值越小則證明神經功能缺損越小[1]。

生活質量評分以綜合評分問卷為判定標準,以患者軀體功能、社會功能、心理功能及物質生活狀態等,總分40分,分值越高生活質量越高,反之越低[2]。

1.4 數據處理

本次研究在處理數據時采取SPSS20.0統計學軟件。計量數據呈均數標準差(±s)表示,采取獨立配對t檢驗;計數數據呈百分比(%)表示,采取卡方x2檢驗,當P<0.05時,表示數據間比較,差異顯著,存在統計學意義。

2 結 果

2.1 意外事件發生率對比

實驗組意外事件發生率6.86%(12/175),參照組意外事件發生率17.71%(31/175),其中實驗組用藥錯誤2例、壓瘡3例、跌傷4例、出走2例、自殺1例,參照組用藥錯誤6例、壓瘡7例、跌傷7例、出走7例、自殺4例,實驗組與參照組相比要低,有統計學意義(x2=8.590,P=0.003)。

2.2 神經功能缺損評分及生活質量評分對比

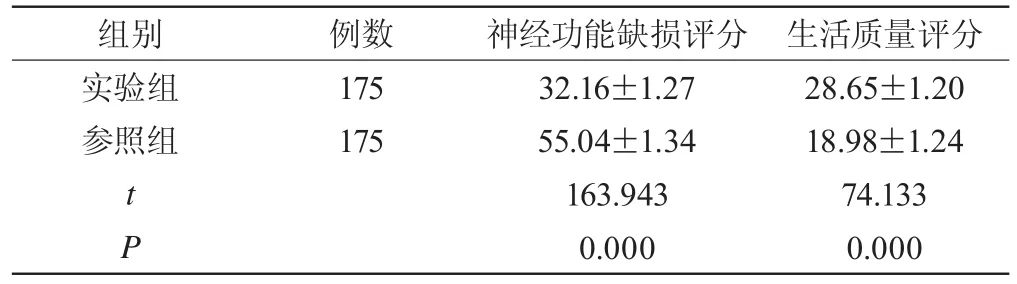

評分結果顯示,實驗組神經功能缺損評分與參照組相比要低,生活質量評分與參照組相比要高,有統計學意義(P<0.05)。見表1:

表1 神經功能缺損評分及生活質量評分對比(±s,分)

表1 神經功能缺損評分及生活質量評分對比(±s,分)

組別 例數 神經功能缺損評分 生活質量評分實驗組 175 32.16±1.27 28.65±1.20參照組 175 55.04±1.34 18.98±1.24 t 163.943 74.133 P 0.000 0.000

3 討 論

精神科在臨床中是主要研究精神障礙疾病的重要學科,通過研究精神障礙的病因、發病機理等來明確患者的診斷、治療及康復工作。精神科患者自身均存在不同程度的神經功能喪失,并存在嚴重的心理障礙,病發后其認知、情感、意識及動作行為等心理活動均會出現明顯的異常,無法自主獨立完成學習、工作及生活,嚴重時則會出現自殺或其他過激性行為,損害其自身及他人安全。而在具體治療過程中,臨床以往多采用常規護理干預,雖然能夠對患者自身進行觀察,但綜合干預效果并不明顯,患者仍舊存在用藥錯誤、壓瘡、跌傷、出走、自殺等意外事件,嚴重影響干預效果及患者自身安全[3]。本研究結果,實驗組意外事件發生率為(6.86%),明顯低于參照組的(17.71%),患者經預見性護理干預后,其神經功能及生活質量均得到有效改善,對比有統計學意義(P<0.05)。證實,在精神科患者護理中采用預見性護理具有顯著效果,可減少意外事件發生,確保患者生存質量。

綜上所述,將預見性護理應用于精神科患者護理中,能夠在減少意外事件發生的同時,改善其神經功能及生活質量,使其能夠以良好生理狀態面對護理,值得臨床推廣。