田園牧歌

吳秋發 吳雋童

葉菁自幼愛好繪畫,一直研習西畫。2009年畢業于景德鎮陶瓷學院雕塑系,2011年攻讀陶藝與雕塑專業研究生。葉菁在學習中了解到釉下五彩色料品種繁多,色澤豐富,幾乎涵蓋所有色系。在色彩運用上,它突破釉下單彩的傳統技藝,運用紅、綠、藍、黃、黑五種原色料(故謂五彩),調配出豐富多彩的陶瓷繪畫色料,講究淡雅用色的表現手法,采用雙勾分水的獨特技法,近于寫真效果,水靈通透,清新雅麗,給人以身心愉悅之感。相較于釉下繪畫的空靈,釉中的厚重更加吸引葉菁。葉菁畢業后專門從事陶瓷釉中五彩藝術創作,探索陶瓷載體上的國畫意味。

文人畫是文人雅士們的心靈事業,借繪畫以抒洩文人們胸中之逸氣,隨興所至,表之筆情墨趣,寫寫文人墨客心府靈境。文人畫在創作上強調個性表現與詩、書、畫等多種藝術的相融,作者一般為具有深厚文化素養的文人士大夫。文人畫的題材有山水、花鳥、古木、竹石等,表現手法以水墨或淺淡色彩寫意為多。葉菁的瓷上寫意花鳥畫,汲取宋代文人畫的內在精神韻味,表現手法上,通過對各種色彩的融合、調配,層層渲染出一種柔和、平靜、淡雅的美,在寫意的畫面與恰當的留白之間,衍生出一種樸拙的禪境。

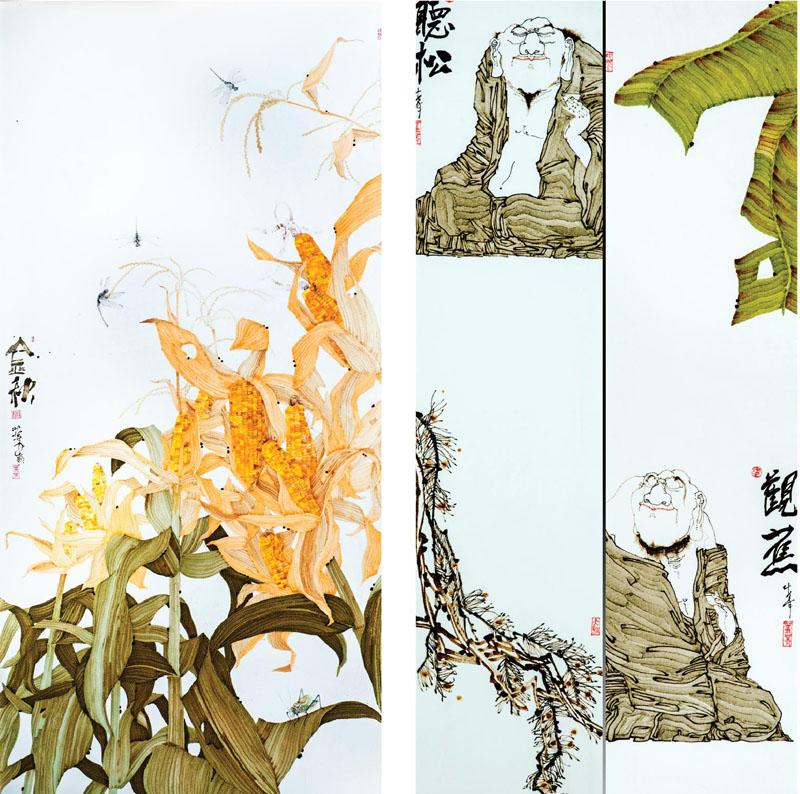

芭蕉是葉菁早幾年特別鐘愛的題材。除了芭蕉舒展的形象之美,還寄托了古代文人平淡、閑適的隱居生活,承載了雨打芭蕉的音律之美,更是先賢、禪士們精神寄托的思想追求。畫芭蕉看似簡單,似乎筆墨簡單的堆疊可以,其實不然。在日常生活中,葉菁特別留心觀察植物,努力去尋找每種植物在特定生長狀態下的獨特美感。近幾年,他的作品基本上都是以描摹枯蕉發新枝的生長狀態為主。葉菁參加國家藝術基金陶瓷繪畫方向畢業展出的作品《殘葉出新枝,紅果染嫩蕉》表現的是四五月櫻桃結果、芭蕉新枝欲出的時節,大面積的枯蕉極具畫味,嫩綠的新葉和火紅的櫻桃點綴其中,一枯一榮之間禪意濃烈,比大片的綠色去描摹春天更具說服力。這蕭瑟之感也很應《一剪梅·舟過吳江》中“紅了櫻桃,綠了芭蕉”精神內涵。

《聽松觀蕉》表現的性質上是求意象外的趣味,而不以寫實為專務。畫中老者或閉目聽松或睜眼觀蕉。作者以空靈虛靜的心,深解大自然無言之美。在這天人默默相通的時機里,畫源便潺潺的從心坎中流出來。在如今物欲橫行的世界,一個人注意調適自我,對物欲的追求少一點,對精神的追求多一點,多一份閑云野鶴的生活,少一點塵世的俗累。畫中書卷氣,在畫外也有文人那股耐人尋味的氣息。唯美意境,虛實有度,構圖留白得心應手。聽松、觀蕉,淡泊自然、閑適從容,這一切都是一種本真自然的生活理念,或許葉菁所理解的宋代文人旨趣亦是這般舒雅、悠然。

葉菁一直認為陶瓷繪畫雖然立足于中國水墨畫,盡管核心的美學理念是一致的,但是如果單純地把國畫的技法搬到陶瓷上是不行的。繪畫媒介的不同,注定陶瓷繪畫本身有其獨特的表現形式。而呈現出陶瓷釉中繪畫獨特審美的繪畫技巧正是葉菁的老師陸軍與楊冰幾十年對于釉中繪畫技法的探索成果。在傳承導師的技藝上,葉菁也一直在深入研究與探索,努力拓寬陶瓷繪畫理念的內核與表現技法的外延。

近兩年葉菁在玉米及熱帶植物的題材創作中傾注了很多的心血和思考,釉層的顆粒質感使得繪畫在表達時更有筆墨的韻味,漸漸開始形成自己的繪畫風格。作品《金秋》中玉米秸上一個個大大的玉米被一層層的玉米皮包在里面,扒開一層層的葉子,露出金黃色的、飽滿的玉米粒,不約而同地變成黃色了。忽的刮過一陣風,吹動了玉米秸,玉米稈兒隨風飄動,似乎能聽見嘩啦嘩啦的響聲,像是音樂家演奏的樂曲。作品色系豐富,意境更深遠。其畫風清麗活潑,頗具生氣,構圖簡潔,追求文人畫瓷之詩情畫意的審美意境,將釉下五彩工藝引領至文人畫瓷新高度。

閑適、安靜、空靈一直是葉菁追求的境界。“靜”強調的是人的一種內修意識。在“靜”中看到的不僅是事物的表象,更有內在的靈性。在“靜”的體悟中,思想穿越表象本身,呈現出的精神氣質,這是一種智慧、閑適的人生態度和活法,是對農耕時代田園牧歌生活的一種精神向往,是對抱樸守真心靈生活的一種崇尚回歸。

編輯:沈海晨