軍用仿真發展現狀與展望

徐享忠, 郭齊勝

(陸軍裝甲兵學院演訓中心, 北京 100072)

仿真是一種具有方法論意義的通用技術,軍用仿真是一種具有戰略意義的關鍵技術。當前,仿真應用日益廣泛,涉及國防軍工、航空航天、能源、環境、信息、工業、農業、交通、海洋、經濟、教育等行業,基本覆蓋了現代社會的各個重要領域[1]。

隨著仿真應用領域的不斷拓展和應用程度的不斷深入,2005年6月美國總統信息技術顧問委員會在給總統的建議報告[2]中指出:由算法、建模與仿真(Modeling and Simulation,M&S)軟件,計算機與信息科學以及計算基礎設施3大元素構成的計算科學,已逐步成為繼科學實驗研究和理論研究之后認識、改造客觀世界的第3種重要手段,推動人類科學發展范式的重要遷移。其中:第一范式鼎盛于18世紀之前的經驗科學階段,核心特征是對有限的客觀對象進行觀察,歸納找出其中的科學規律,如伽利略的斜塔落球實驗;第二范式鼎盛于19世紀以來的理論科學階段,核心特征是邏輯推導和數學證明,如愛因斯坦的相對論;第三范式興起于20世紀中期計算機出現以來的計算科學階段,核心特征是計算機建模與仿真,如模擬核試驗。面對天氣、地震、海嘯以及國防軍工等復雜系統,前2個范式難以滿足科學計算需求,必須借助計算機仿真技術。2007年,美國眾議院487號決議[3]將M&S列為影響國家安全繁榮和保持絕對領先優勢、具有戰略意義的關鍵技術。

美國國防部(Department of Defense,DoD)長期重視軍用仿真技術。1972年,DoD將M&S列為重要的國防關鍵技術,將其看作是處理事務的核心方法和戰略性技術;1992年7月,DoD頒布了“國防科學技術戰略”,將綜合仿真環境列為保持美國軍事優勢的7大推動技術之一;1995年10月,DoD頒布了“建模與仿真主計劃(Modeling and Simulation Master Plan,MSMP)”,明確了預期達成的6個總目標[4],即開發M&S公用技術框架,提供一致且權威的自然環境表示,提供權威的系統表示,提供權威的行為表示,建立M&S基礎架構,共享M&S的效益;1997年以來,DoD在實施“國防技術領域計劃”的基礎上,又將M&S列為“有助于能極大提高軍事能力的4大支柱(戰備、現代化、部隊結構、持續能力)的一項重要技術”[5]。1998年8月,北約頒布了“北約建模與仿真主計劃”[6]。

筆者首先簡要闡述仿真的內涵以及仿真學科建設現狀,提出了一種新的仿真類型;然后,從組織機構、主要成果、應用領域及典型應用等方面,簡要闡述軍用仿真發展現狀,重點分析了分布式仿真架構之間的關系;最后,從研究熱點及發展趨勢2個方面,展望軍用仿真的未來發展,剖析了大數據時代理論構造的意義、仿真與軍事領域專家對仿真與指揮信息系統互操作的共同責任、軍事智能化仿真應開展的基礎性研究等重要問題。

1 仿真概述

1.1 仿真

仿真具有極其豐富的內涵,“猶如珠寶,側面不少”[7]。?REN[8]收集了仿真的100多個定義,最早期的定義可追溯到1961年G.W.Morgenthater給出的技術性定義[9]。美軍、我軍相關術語給出的仿真定義都很簡潔,內涵較為寬泛,即仿真是一種按時間實現模型的方法[10-11]。通常來說,仿真是一種從特定目的出發,運用相似原理建立模型,并基于模型進行實驗的方法。

仿真有多種分類方法,?REN[12]收集了大約400種類型的仿真。常見的分類依據包括模型的類型、組成單元的性質、仿真計算機的類型、仿真系統的用途及所屬應用領域。其中:根據組成單元的性質,通常把仿真分為實況(Live)仿真、虛擬(Virtual)仿真和構造(Constructive)仿真,三者共同構成混合仿真(LVC),成為復雜仿真的高級形態。虛擬仿真包括各種人在回路仿真器,又有半實物仿真器、虛擬仿真器、軍事游戲、兵棋推演等多種形態;同時,隨著無人裝備自主化、智能化程度的提升,出現了第4種仿真,筆者稱其為“自主(Robot)”仿真。具體分類如表1所示。

表1 根據組成單元性質的仿真分類

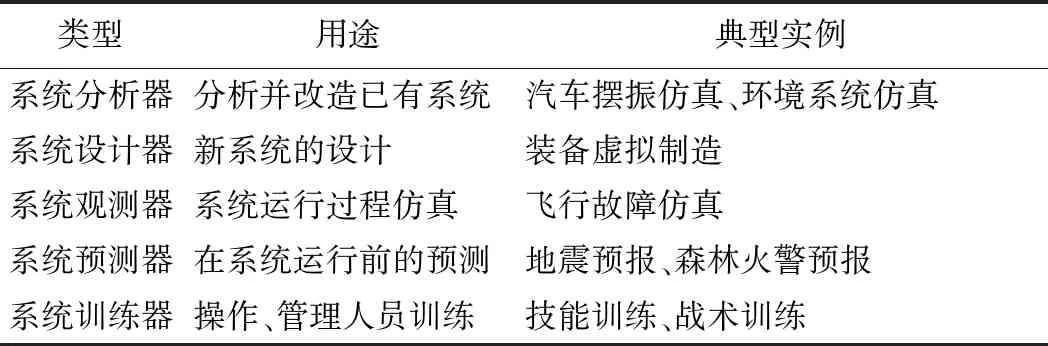

仿真的用途非常廣泛,利用仿真技術可構造出系統分析器、系統設計器、系統觀測器、系統預測器及系統訓練器[13],如表2所示。

表2 仿真用途及典型實例

仿真具有經濟、安全、前瞻、可重復、無破壞、受環境制約小等諸多優點,但也存在不足,主要體現在:對于復雜系統的建模,無經驗或觀測樣本可供借鑒;仿真可信性難以保證,分解之后難以確保如實集成;計算量巨大,分解細化、描述精細與計算復雜相互矛盾。

1.2 仿真學科建設

關于仿真學科,國外主要稱其為“建模與仿真”,國內目前則稱其為“仿真科學與技術”。

1.2.1 建模與仿真

SZCZERBICKA等[14]提出了支撐M&S學科的3個要素:知識體(body of knowledge)[15]、課程(curriculum)和認證(accreditation),研究了“知識體”的相關主題,并提出了系統化推進M&S學科建設的建議。

國外大學著名的M&S研究生授予點如表3[16]所示,其中,博士學位授予點同時也包含碩士學位授予點。美國阿拉巴馬大學亨茨維爾分校(University of Alabama in Huntsville,UAH)建模、仿真與分析中心(Center of Modeling Simulation and Analysis,CMSA)主任Mikel D.Petty教授,在美國老道明大學(Old Dominion University)工作期間,指導了世界上M&S學科第1篇和第3篇博士學位論文[17]。

1.2.2 仿真科學與技術

仿真伴隨著控制論、系統論、信息論的發展而壯大,又與電子技術、計算機技術有著密切關系。在國內,仿真長期掛靠在控制理論與控制工程(081101)、系統工程(081103)、導航、制導與控制(081105)、計算機應用技術(081203)、武器系統與運用工程(082601)、軍事裝備學(110803)等二級學科之下。原裝甲兵工程學院(現陸軍裝甲兵學院)于1998年創建了國內首個軍用仿真工程本科專業。之后,國內多所軍校也陸續開設了該專業。

經過5年多的論證,2009年,中國系統仿真學會向教育部提交了《設置“仿真科學與技術”一級學科的建議書》,建議在我國高等教育院校設置“仿真科學與技術”一級學科;2010年,中國系統仿真學會發布《仿真科學與技術學科發展研究報告》[18]藍皮書,認為“仿真科學與技術是以建模與仿真理論為基礎,以計算機系統、物理效應設備及仿真器為工具,根據研究目標建立并運行模型,對研究對象進行認識與改造的一門綜合性、交叉性學科”,并對仿真科學與技術的理論、方法體系進行歸納總結;教育部公布的2010年高考招生專業中,武漢大學計算機學院申報的仿真科學與技術是23個首次設立的專業之一。

2 軍用仿真發展現狀

所謂軍用仿真,是指在軍事和國防領域進行應用,實現訓練、論證、分析、試驗、實驗等目的的仿真[11]。在需求牽引、技術推動與專門機構組織等多方因素共同作用下,經過多年持續發展,軍用仿真在分布式仿真架構、標準規范體系、分布式仿真支撐平臺、大型仿真系統、仿真叢書等方面取得了大量成果,在模擬訓練、裝備論證、作戰實驗、戰略規劃等領域得到了廣泛應用。如同其他許多技術,仿真技術也是先在國防軍工領域得到廣泛應用后,逐步遷移到民用領域。

2.1 組織機構

M&S組織機構可充當活動的主辦方或倡議者、標準化工作的組織者或合作者、資源提供者以及其他角色。這些專門機構分成政府(軍隊)類、工業類以及學術類3大類[19]。

以北約、美國的政府類M&S管理機構為例,北約層級的組織機構主要有1992年9月成立的發布交互式仿真(Distributed Interactive Simulation,DIS)工作組以及研究與技術組織(Research and Technology Organization,RTO)等。北約建模與仿真小組(NATO Modeling and Simulation Group,NMSG)是RTO的7個技術小組之一,其職責是支持聯軍機構、北約成員國和伙伴國之間的合作,以充分發揮M&S的作用。美國DoD層級的組織機構對國防M&S活動進行系統化、規范化的領導與管理,主要包括:1)建模與仿真指導委員會(Modeling and Simulation Steering Committee,M&S SC),其前身是建模與仿真執行委員會(Executive Council on Modeling and Simulation,EXCIMS);2)建模與仿真協調辦公室(Modeling and Simulation Coordination Office,MSCO),其前身是成立于1992年、負責實施“國防建模與仿真倡議”的國防建模與仿真辦公室(Defense Modeling and Simulation Office,DMSO);3)建模與仿真工作組(Modeling and Simulation Working Group,MSWG);4)建模與仿真信息分析中心(Modeling and Simulation Information Analysis Center,MSIAC);5)國防技術信息中心(Defense Technical Information Center,DTIC)。美軍軍種層級的組織機構包括陸軍建模與仿真辦公室(Army Model and Simulation Office,AMSO)、陸軍條令與訓練司令部分析中心(TRADOC Analysis Center,TRAC)、海軍建模與仿真管理辦公室(Navy Modeling and Simulation Management Office,NAVMSMO)、空軍建模與仿真局(Air Force Agency for Modeling and Simulation,AFAMS)和海軍陸戰隊建模與仿真管理辦公室(Marine Corps Modeling and Simulation Management Office,MCMSMO)。

美軍還建立了聯合部隊和軍種2個層次的作戰實驗室。聯合作戰實驗由聯合部隊司令部(原大西洋司令部)負責,下轄“聯合作戰中心”、“聯合C4ISR作戰中心”和“聯邦作戰實驗室”等聯合作戰實驗機構。軍種作戰實驗室包括:陸軍太空與導彈作戰實驗室(Space and Missile Defense Battle Lab,SMDBL)、海軍作戰中心(Navy Warfare Center,NWC)、空軍太空作戰實驗室(Air Force Space Battle Lab,AFSBL)、美海軍陸戰隊作戰實驗室(USMC Warfighting Lab,USMCWL)和網絡戰實驗室(Cyber Battle Lab,CBL)等。

在國內,中國仿真學會(China Simulation Federa-tion,CSF)是中國科協所屬的全國一級學會,掛靠在北京航空航天大學。該學會可上溯到1979年成立的中國自動化學會系統仿真專業委員會,1989年10月更名為中國系統仿真學會,2016年2月改為現名,現下設25個分支機構(20個專業委員會,5個工作委員會)。

2.2 主要成果

經過多年研究,軍用仿真主要取得了以分布式仿真架構、標準規范體系、分布式仿真支撐平臺、大型仿真系統、仿真叢書等為標志的系列成果。

2.2.1 分布式仿真架構

自20世紀80年代中期美國國防部提出先進分布仿真(Advanced Distributed Simulation,ADS)[20]概念以來,分布式仿真已逐漸成為仿真領域研究的熱點和復雜系統研究的重要工具。分布式仿真技術的發展主要經歷了仿真器聯網(Simulator Networking,SIMNET)[21]計劃、DIS[22]、聚合級仿真協議(Aggregate Level Simulation Protocol,ALSP)[23]和高層體系結構(High Level Architecture,HLA)[24]4個階段。隨著Internet/Web技術的不斷發展,2000年以后,M&S和Web/XML、Internet/Networking技術進一步結合,推動形成了可擴展建模與仿真框架(eXtensible Modeling and Simulation Framework,XMSF)[25-26]、試驗與訓練使能架構(Test and Training Enabling Architecture,TENA)[27],其目的是使用通用的技術、標準和開放的體系結構,促進M&S在更大范圍、更高層次上的互操作和重用。為適應靶場實裝無線網絡等不可靠通信網絡,2005年美國陸軍還采用面向服務技術,開發了與TENA類似的公共訓練儀器架構(Common Training Instrumentation Architecture,CTIA)[28],以支撐實戰化訓練轉型(Live Training Transformation,LT2)。2009年,美國國防部長辦公室(Office of the Secretary of Defense,OSD)頒布了LVC架構路線圖(LVC Architecture Roadmap,LVCAR)[29],力圖建立一個多體系架構的分布式仿真互聯協議。

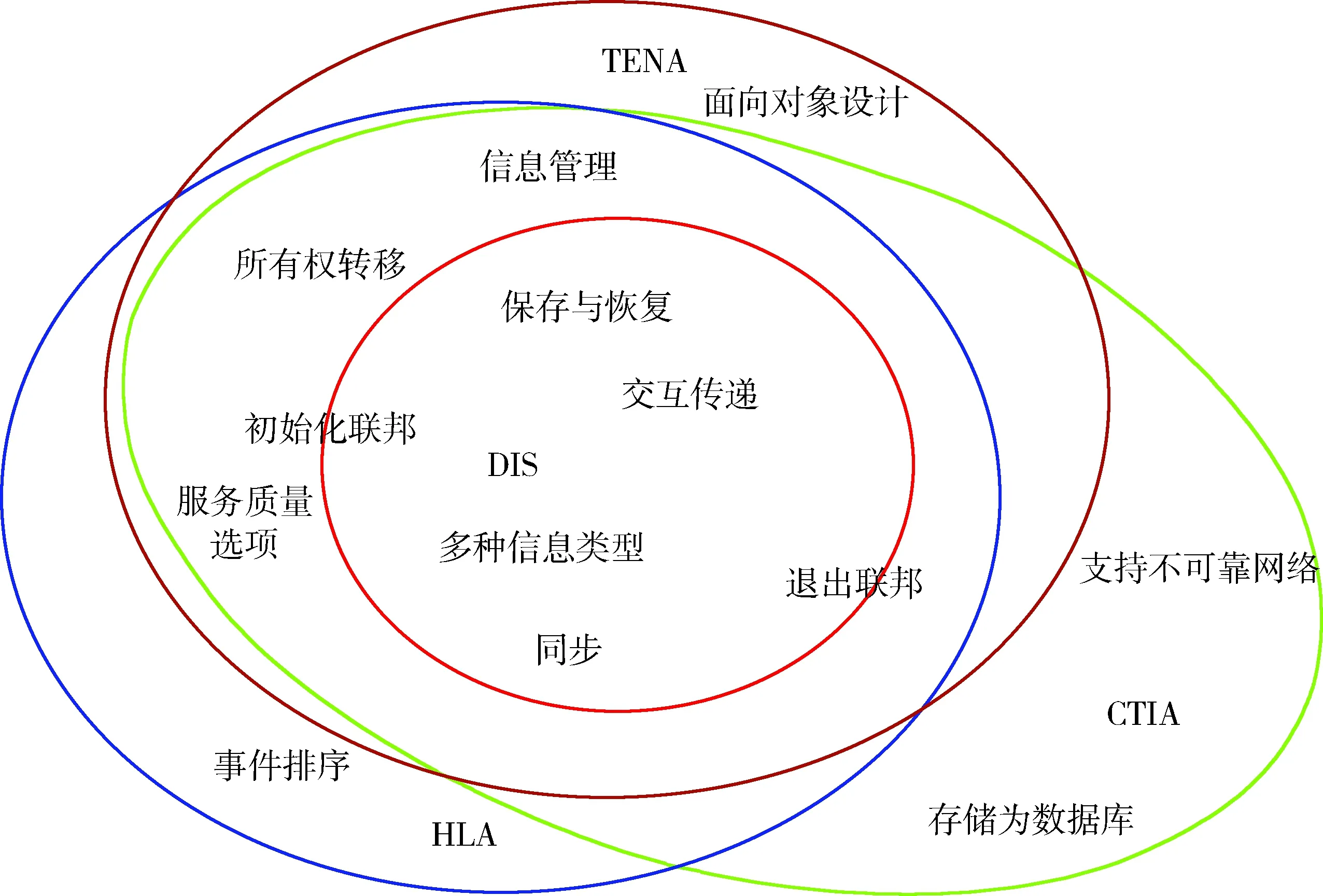

DIS提供了多種信息類型、同步、交互傳遞、保存與恢復等核心功能,HLA、TENA、CTIA都是DIS的超集,它們之間則互有交叉。分布式仿真架構的維恩(Venn)圖[30]如圖1所示。

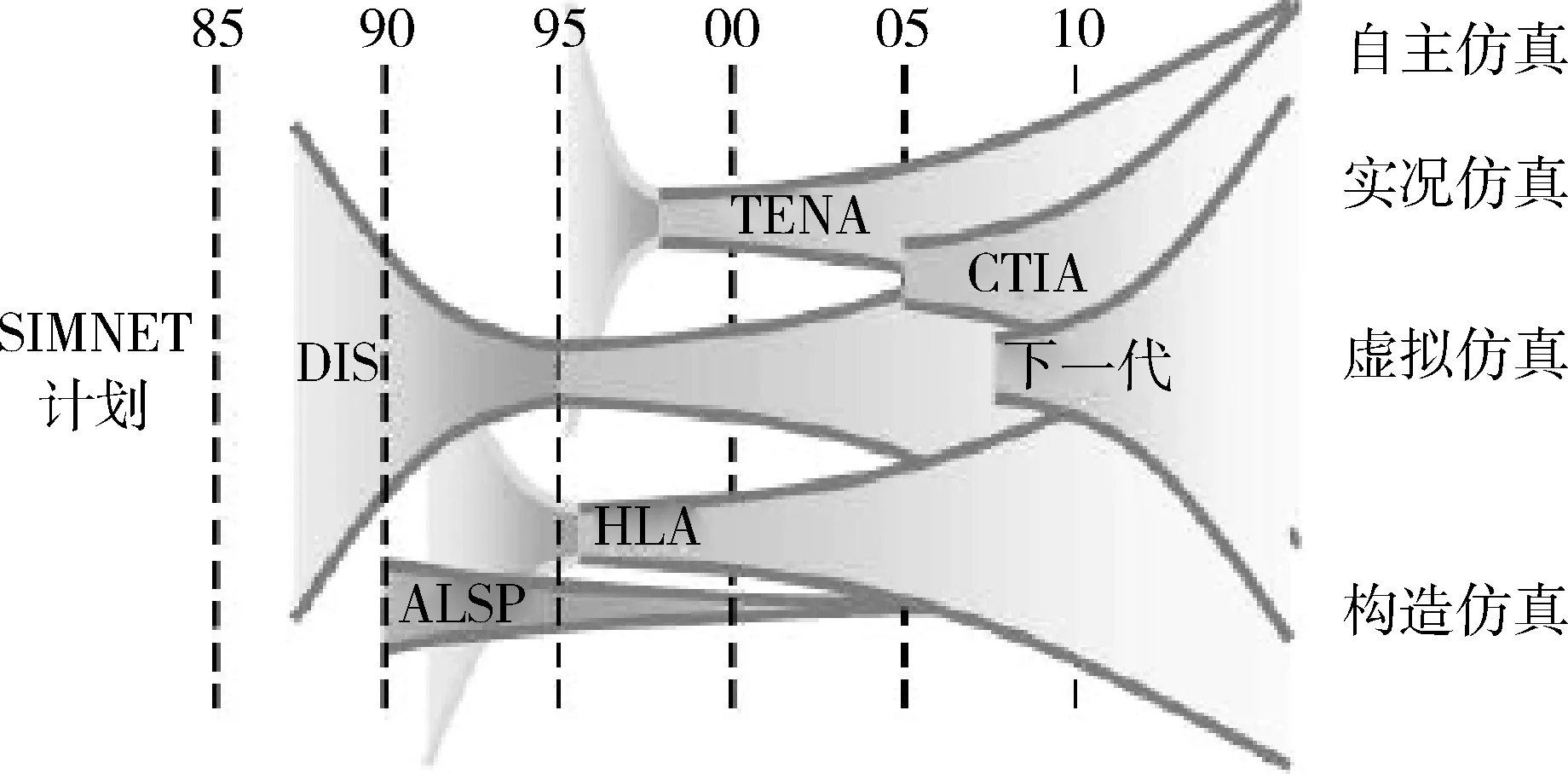

在開始提出時,這些分布式仿真架構所支持的仿真類型各有側重。如:SIMNET、DIS側重于虛擬仿真;ALSP關注構造仿真;TENA、CTIA側重于實況仿真。隨著技術的發展,它們之間的界限越來越模糊,下一代分布式仿真架構將同時支持各種類型的仿真,如圖2[31]所示。

圖1 分布式仿真架構的Venn圖

圖2 分布式仿真架構對仿真類型的支持關系

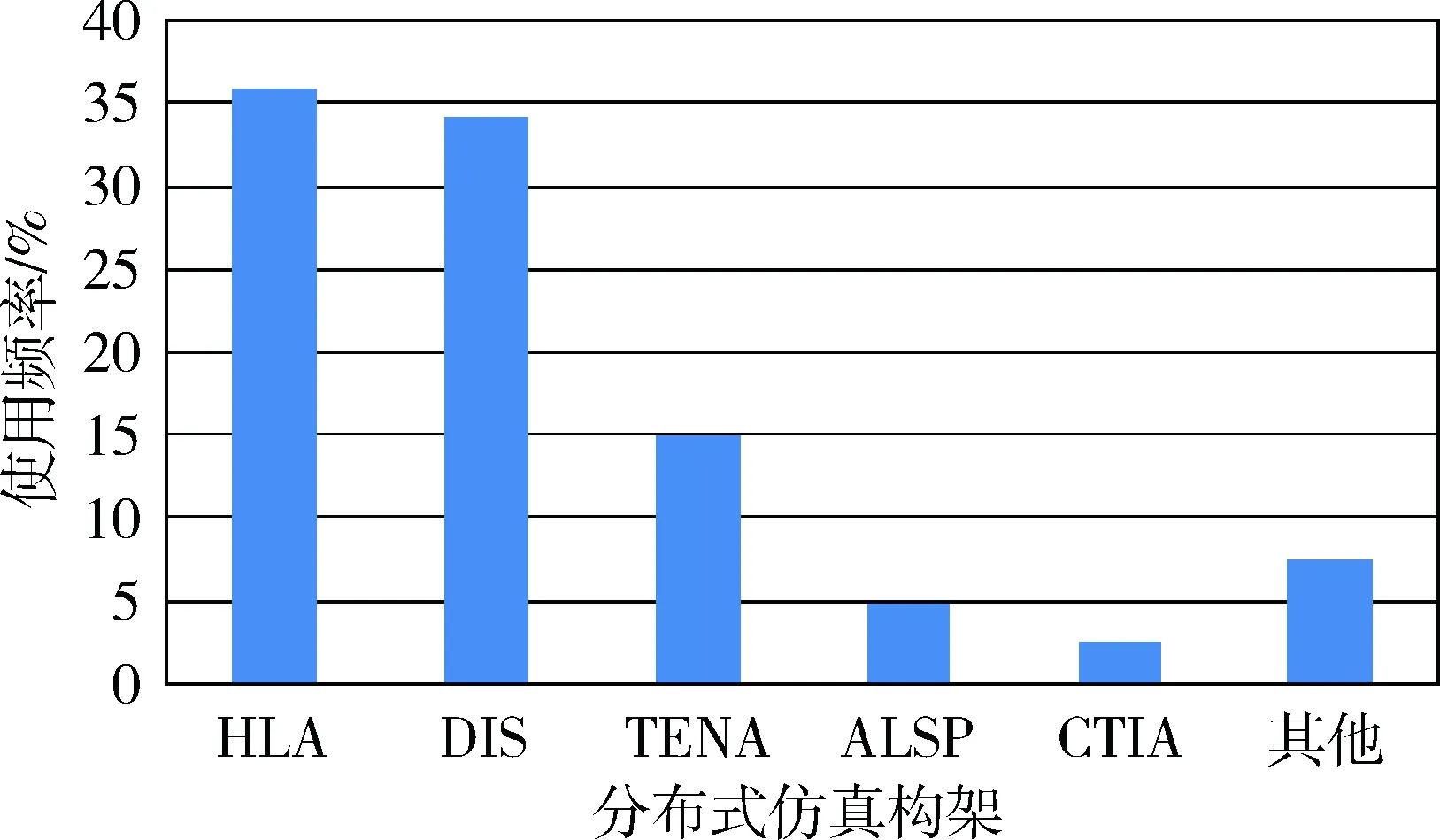

目前,HLA、DIS的使用頻率較高,TENA、CTIA的使用頻率較低[30],如圖3所示。越來越多的用戶正關注TENA、CTIA,而CTIA是目前美國陸軍主推的試驗與訓練仿真架構,并且可能在未來軍事訓練中得到全面使用。

圖3 分布式仿真架構的使用頻率

2.2.2 標準規范體系

國際知名的與仿真相關的標準化機構主要有美國電氣和電子工程師協會(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)、國際仿真互操作標準化組織(Simulation Interoperability Standards Organization,SISO)、國際標準化組織(International Standar-dization Organization,ISO)/國際電工協會(International Electrotechnical Commission,IEC)。這些機構制定了一系列的仿真標準,主要有如下8個方面[17]:

1) HLA。主要有IEEE 1516系列標準,包括IEEE 1516、IEEE 1516.1、IEEE 1516.2(OMT)、IEEE 1516.3(FEDEP)1、IEEE 1516.4。

2) DIS。主要有IEEE 1278系列標準,包括IEEE 1278.1、IEEE 1278.1A、IEEE 1278.2、IEEE 1278.3、IEEE 1278.4。

3) 綜合環境數據表示和交換規范(Synthetic Environment Data Representation and Interchange Specification,SEDRIS)。主要有ISO/IEC 18023系列標準、ISO/IEC 18025、ISO/IEC 18026、ISO/IEC 18041-4、ISO/IEC 18042-4。

4) 實時平臺聯邦對象參考模型(Real-time Platform Reference Federation Object Model,RPR FOM)。主要有SISO-STD-001-1999系列標準。

5) 基本對象模型(Basic Object Model,BOM)。主要有SISO-STD-003-2006系列標準。

6) 商業仿真軟件包互操作(Commercial off-the-shelf Simulation Package Interoperability,CSPI)參考模型。主要有SISO-STD-006-2010。

7) 軍事想定定義語言(Military Scenario Definition Language,MSDL)。主要有SISO-STD-007-2008。

8) 制造仿真核心數據(Core Manufacturing Simu-lation Data,CMSD)。主要有SISO-STD-008-2010。

在國內,中國仿真學會下設建模與仿真標準化技術專業委員會;原總參謀部軍訓與兵種部于2007年成立了軍用建模與仿真標準化技術委員會;原總裝備部于2009年開展了新版《軍用標準體系表》編制工作,覆蓋作戰指揮、軍事訓練、政治工作、后勤保障和裝備建設等國防與軍隊現代化建設的全部領域。目前,軍用建模與仿真標準由術語、數據、模型、體系結構、仿真工程5類基礎標準和作戰實驗、模擬訓練和裝備仿真3類應用標準組成,并著重圍繞戰場環境、作戰實體、作戰行動、效能評估等方面制定了系列標準。

2.2.3 分布式仿真支撐平臺

在分布式仿真支撐平臺(Run-Time Infrastructure,RTI)方面,美國Mak公司推出了Mak RTI、VR-Link,瑞典pitch公司推出了pRTI,美國國防部建模與仿真辦公室則推出著名的DMSO RTI。

國內在HLA運行支撐平臺方面,國防科技大學研制的KD HLA、北京仿真中心研制的SSS RTI(Synthetic Simulation System RTI)和北京航空航天大學研制的AST RTI(Advanced Simulation Technology RTI)、清華大學研制的TH RTI等,打破了國內應用市場長期被國外仿真軟件占據的局面。其中,KD HLA已應用在軍內外90多家單位的分布式仿真系統中,TH RTI有力支持了我國高速動車組的自主設計與開發。

與DMSO RTI 1.3相比,北京仿真中心研制的分布協同仿真網格原型系統(COSIM GRID)、清華大學研制的聯邦式協同設計/仿真/優化一體化平臺FIA/FEI(Federate Integration Architecture/ Federate Execute Infrastructure)等在體系結構、系統功能、系統性能等方面均有較大突破[18]。

2.2.4 大型仿真系統

服務于不同目的,美軍組織開發了眾多仿真系統[17,32-33],如軍團作戰仿真(Corps Battle Simulation,CBS)、作戰評估模型(Combat Evaluation Model,CEM)、作戰樣本生成器(Combat Sample Generator,COSAGE)、陸軍作戰勤務支持仿真訓練系統(army Combat Service Support Training Simulation System,CSSTSS)、陸軍戰術仿真(Tactical Simulation,TACSIM)、陸軍戰術兵棋(Tactical WAR,TACWAR)、敵飛行導彈定位與攻擊仿真(Simulation of the Location and Attack of Mobile Enemy Missile,SLAMEM)、平臺機動性分析(Analysis of Mobility Platform,AMP)、通用戰役分析模型(General Campaign Analysis Model,GCAM)、海軍仿真系統(Naval Simulation System,NSS)、海軍研究、評估與系統分析(Research,Evaluation & System Analysis,RESA)、空戰仿真(Air Warfare Simulation,AWSIM)、擴展的防空模擬系統 (Exlended Air Defense Simulation,EADSIM)、聯合運輸流量分析系統(Joint Flow and Analysis System for Transportation,JFAST)、聯合一體化應急模型(Joint Integrated Contigency Model,JICM)、聯合電子作戰電子戰仿真(Joint Electronic Combat Electronic Warfare Simulation,JECEWS)、聯合作戰情報仿真(Joint Operational Intelligence Simulation,JOISIM)、聯合戰區級仿真(Joint Theater Level Simulation,JTLS)、聯合作戰系統(Joint Warfare System,JWARS,2006年8月改名為聯合分析系統(Joint Analysis System,JAS))、系統效能分析仿真(System Effectiveness Analysis Simulaition ,SEAS)、美國蘭德戰略評估系統(RAND Strategic Assessment System,RSAS)。

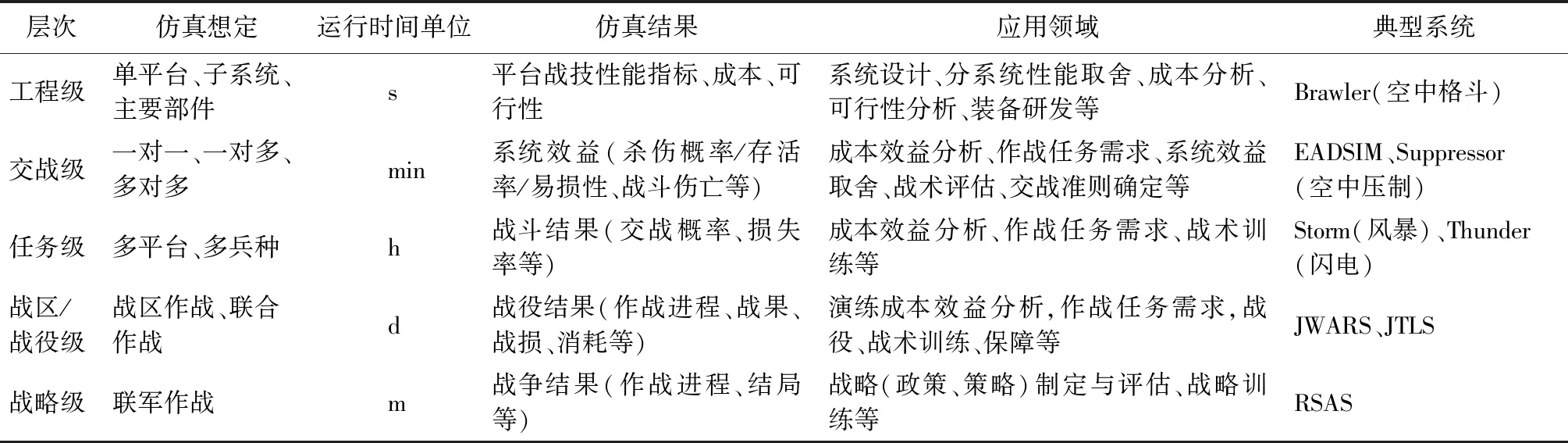

由下向上,美軍軍用仿真系統區分為工程級、交戰級、任務級、戰區/戰役級和戰略級等不同層級,如表4所示。

表4 不同層級的軍用仿真系統

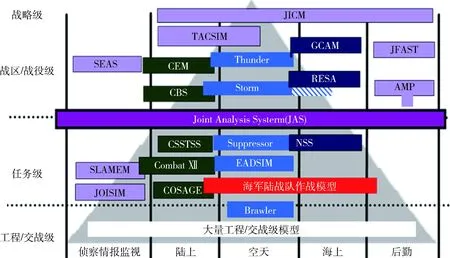

美軍信息化建設起步較早,在軍用仿真系統系列化發展方面做得較好,即新研或改造已有軍用仿真系統,實現縱向貫通(覆蓋戰略、戰役、戰術等各個層級)、橫向互聯(聯通陸、海、空、天、電等各個空間),系列化發展的美軍用仿真系統如圖4所示,這種做法值得我軍借鑒。

圖4 系列化發展的美軍用仿真系統

軍用仿真系統要達成系列化的目標,要求有相同的架構和技術框架、協調一致的數據接口,或者采用綜合集成的方式實現互聯、互通、互操作。

2.2.5 仿真學術成果

為滿足仿真學科建設和高層次專業人才培養的迫切需求,國內學術界進行了大量研究,取得了以仿真叢書為主要標志的學術成果。

國防科技大學黃柯棣教授主編的《中國仿真科學與技術書系》被列入“十一五”國家重點圖書出版規劃,由電子工業出版社自2010年陸續出版。該書系由10余本書構成,開放性強,編著和譯著相結合。

2003年9月至2007年4月,筆者所在團隊編寫了10本教材,由國防工業出版社陸續出版,形成《系統建模與仿真及其軍事應用》叢書。這是國內第一套體系完整的系統建模與仿真叢書,先后獲軍隊級教學成果一等獎和國家級教學成果一等獎。在此基礎上,按照“構建科學體系,突出軍事特色,注重學術創新”的指導思想,采用“理論基礎-應用基礎-應用技術”的體系,2012年8月至2014年1月,筆者所在團隊又組織軍隊和地方8家單位的40余名專家,以《仿真科學與技術導論》[34]為總攬,陸續出版了19本著作,形成《仿真科學與技術及其軍事應用》叢書。

2.3 應用領域

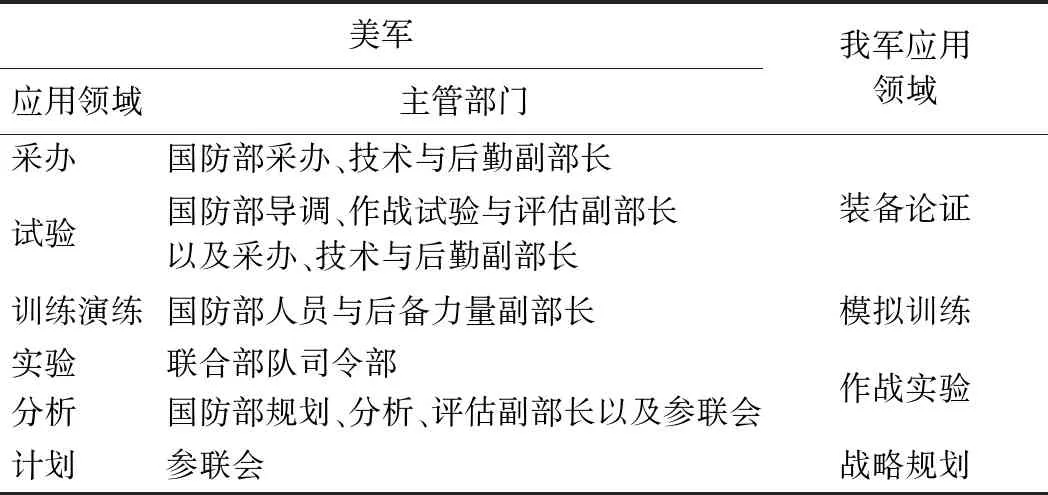

美軍通常將應用領域區分為采辦(acquisition)、試驗(test)、訓練(training)、演練(mission rehearsal)、實驗(experimentation)、分析(analysis)和計劃(plan),其中演練又往往具有訓練、試驗、實驗等不同目的。我軍則通常將仿真應用領域區分為裝備論證、模擬訓練、作戰實驗和戰略規劃。兩軍軍用仿真應用領域之間大致對應,其關系如表5所示。

表5 美軍、我軍軍用仿真應用領域對應關系

2.4 典型應用

筆者重點介紹美軍軍用仿真系統在實驗和演練領域的應用案例。

2.4.1 實驗

1) 蘭德公司戰略評估。美國DoD投入大量資金開發了眾多作戰仿真系統,作為作戰“預實踐”的主要手段。知名智庫蘭德公司是典型代表,它以RSAS為主要手段,通過作戰仿真實驗,先后發布《恐怖的海峽:大陸-臺灣軍事對抗與美國的政策選擇》[35]、《大陸-臺灣沖突政治背景和軍事方面的平衡》[36]、《中美軍事記分卡:兵力、地理以及不斷變化的力量平衡(1996-2017)》[37]等研究報告,所得結論及相關建議對美國政策及美軍戰法產生了很大影響。其中:“中美軍事記分卡”項目由蘭德公司空軍項目部著眼1996-2017年的可能發展情況,分別圍繞臺海沖突及南海沖突2個背景,針對5大作戰領域(空軍與導彈、海軍、太空與反太空、網絡、核),探討中、美軍事能力對比及發展趨勢。

2) 陸軍師級先期作戰實驗。1997年,美軍陸軍第4機步師在胡德堡開展了一次先期作戰實驗,目標是確定師規模數字化部隊的作戰效能[38]。在“戰斗指揮訓練程序”(Battle Command Training Program,BCTP)指揮所演練中,開展作戰仿真對抗實驗,師指揮所以下的所有作戰單元都是模擬的。實驗為期9天,指揮人員感覺到數字化戰場使實驗部隊具有更強的態勢感知能力,戰場更加透明,并能更靈敏地采取行動,從而能在更廣闊的戰場上實施分布式非接觸作戰。

2.4.2 演練

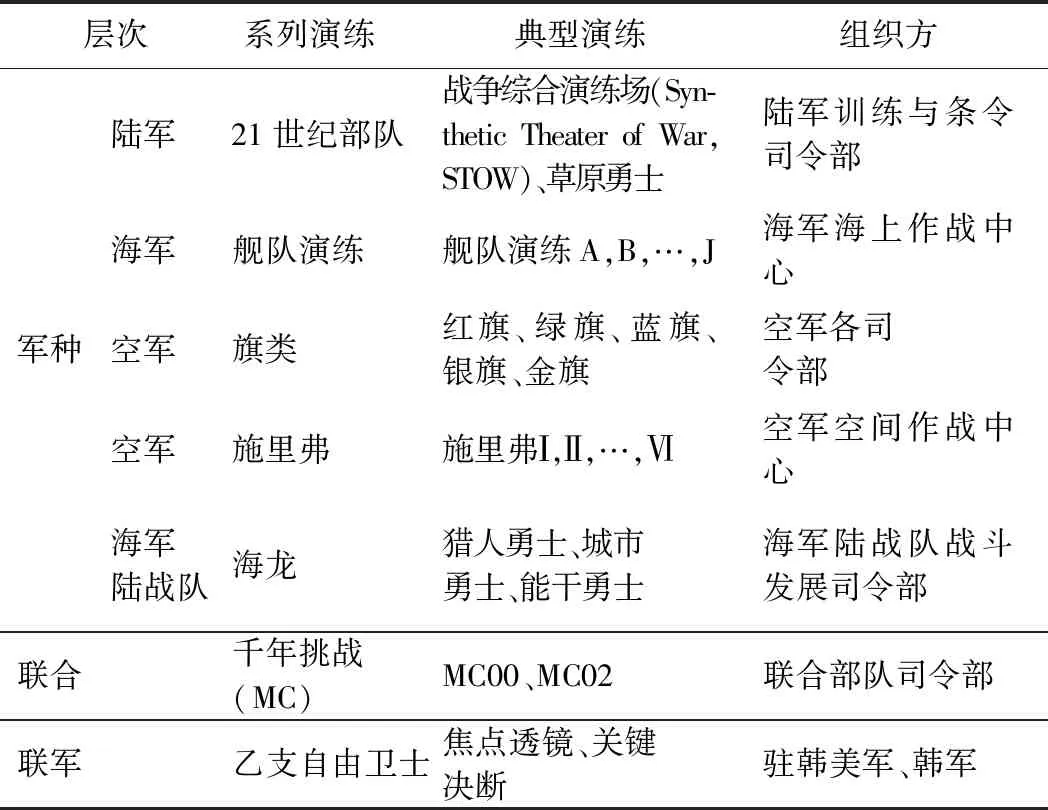

演練是和平時期最接近于實戰的軍事訓練,對作戰概念檢驗與評估、戰斗力生成具有十分重要的作用。美軍非常重視在名目繁多的演練(如表6所示)中運用軍用仿真。

表6 美軍演練一覽表

筆者簡要介紹“旗(Flag)”類演練、“千年挑戰(Millennium Challenge,MC)02”和“乙支自由衛士(Ulchi Freedom Guard,UFG)”演練。

1) 美國空軍舉行的“旗”類演練。在“旗”類演練中,“紅旗”演練著眼空中對抗,對抗性最強,最具美軍特色,演練任務包括空中反制、空中遮斷、壓制敵防空網等,參與者最早是美國戰術空軍,后來擴大到美國空軍各司令部、海軍、海軍陸戰隊及超過25個盟國的空軍[39]。“紅旗”演練運用仿真技術為參演對象提供最接近實戰的對抗環境,通過高水平對抗激發獲勝動力與榮譽感,并通過數據采集、回放講評、復盤研討來優化行動方案,提高戰斗力。此外,“綠旗”演練著眼空中電子對抗,“藍旗”演練關注空中協同,“銀旗”演練側重飛行技能訓練,“金旗”演練聚焦飛行技能訓練,“太空旗”太空空間兵棋推演旨在開發新的太空防御戰術。

2) “千年挑戰(MC)02”聯合軍演。MC02是美軍歷史上規模最大、最復雜的聯合軍演,涉及多個部門、多所城市、多維空間,參演人數達13 500人[40]。其中,構造兵力和虛擬兵力約占80%,并能與真實兵力協同交互。作戰仿真系統嵌入了作戰籌劃、作戰實施和作戰評估的全過程,充分發揮了系列化仿真系統在分析與解決復雜軍事問題上的重要作用。

3) “乙支自由衛士”演練。“乙支自由衛士”演練是韓國與美國聯合進行的軍事演練,也是目前世界上規模最大、最為復雜的分布式仿真驅動的演練。演練依托韓軍作戰仿真中心(Korean Battle Simulation Center,KBSC)[41]開發的大型仿真演練系統,KBSC的目標是為美軍、韓軍和其他國家軍隊的聯合部隊及多國聯軍的訓練提供計算機作戰仿真支持。

3 軍用仿真研究熱點及發展展望

在新軍事變革和信息技術的雙重影響下,軍用仿真將著重圍繞大數據建模、智能仿真、平行系統、仿真與指揮信息系統語義互操作等熱點展開研究,并呈現出一體化、智能化、平行化等發展趨勢。

3.1 研究熱點

3.1.1 大數據建模

國際知名刊物《Nature》(2008年)和《Science》(2011年)相繼推出了“大數據”專刊,大數據已經在相關應用領域造成深刻影響,對建模與仿真也帶來了4個重大變革[42],主要表現在:1)采集數據由單一維度拓展為多個維度;2)分析對象由局部數據延伸為整體數據;3)探究方式由直接變更為間接;4)關注焦點由因果性遷移為關聯性。微軟公司的吉姆·格雷認為基于數據密集型的科學發現將是未來一個非常重要的趨勢,進而提出“第四范式”[42];郝春宇[43]闡述了第四范式對社會科學研究的方法論意義;TONY等[44]則詳細介紹了第四范式在自然科學中的應用情況;宮夏屹等[45]提出了大數據平臺的體系架構,綜述了大數據存儲、分析、應用模式、應用標準以及相關技術,展望了大數據平臺的發展方向。2017年,由北京大學牽頭建設的“大數據分析與應用技術”國家工程實驗室獲批通過。

除了早期的“啤酒與尿布”,大數據建模的經典案例有:《紙牌屋》對演員與劇情進行選擇;百度基于用戶喜好進行廣告精準營銷[46];阿里基于B2B大數據預見亞洲金融危機爆發;谷歌基于用戶搜索日志預測流感爆發的時間和規模[47];義烏小商品批發市場基于用戶訂單大數據2016年提前5個月預測到特朗普當選,2018年12月預測法國“黃馬甲”運動升級并波及歐洲其他國家等。

美國《華盛頓郵報》網站題為“美國軍隊正在通過慢跑暴露敏感和危險的信息”的報道[48]稱,通過Strava公司發布的健身人群運動“熱圖”(Heat Map),就會發現已知美國軍事基地以及其他未知和潛在敏感地點的位置和輪廓。圖5為被“熱圖”點亮的美國“五角大樓”。

圖5 被“熱圖”點亮的美國“五角大樓”

伍文峰等[49]針對網絡化作戰體系的復雜特性,分析了傳統的體系作戰能力評估框架存在的不足,提出基于大數據來構建動態指標網,以實現對網絡化作戰體系能力的動態監測與評估;劉玉海[50]提出了軍隊大數據建設的總體框架,以及制定軍隊大數據發展戰略、建立資源目錄、構建云處理平臺、建立服務機制、數據挖掘算法、完善規章制度等6個重點發展方向。當前,陸軍正在情報融合、邊海防防衛、安全管理等領域,運用大數據助推轉型建設[51]。

基于大數據的無假設的科學發現、基于模糊搜索的案例匹配以及基于大數據的仿真可信性評估將是大數據時代科學研究方式的基本特色[52]。但需注意的是,數據規模只能彌補理論模型中的部分因素而非全部因素,仍然不能輕視理論構造的意義,谷歌預測流感模型后來出現的巨大偏差[53]充分說明了這一點。

3.1.2 智能仿真

當今時代屬于“新互聯網+大數據+人工智能+”的時代,且仍在飛速發展中。AlphaGo、AlphaGoZero、AlphaZero是近幾年人工智能博弈領域取得的里程碑式成果。李伯虎等[54]提出了面向新型人工智能系統仿真技術的含義,探討了新型人工智能系統對仿真技術的新挑戰,提出了面向新型人工智能系統的建模理論與方法、智能仿真支撐系統技術及智能仿真系統應用工程技術,并給出了制造、醫療、城市、農業等領域新型人工智能的典型應用案例。主要有以下2大研究領域:

1) 智能地仿真,即智能作為仿真的方式。為降低智能技術開發與應用的門檻,讓用戶可以專注應用領域需求而不必操心復雜的算法實現,目前已研發了一些支撐平臺。如:Mathematica將機器學習過程梳理為Classify、Predict、FeatureExtraction、ImageIdentify等幾個簡單的內置命令;谷歌于2015年發布開源機器學習框架TensorFlow;微軟于2016年發布認知工具包Cognitive Toolkit(CNTK);阿里則于2018年推出魯班智能設計平臺。

2) 智能的仿真,即智能作為仿真的對象。當前,軍事信息系統智能化發展普遍將以理解、推理、決策為代表的智能化認知技術作為重點研究對象。通常采用的Agent建模方法需要突破模型結構及其形式化描述、Agent行為學習以及多Agent系統(Multi-Agent System,MAS)協調與合作機制等關鍵技術[55]。金欣[56]從指揮控制的復雜性入手,采用分而治之的策略,將其分解成為融合處理、態勢研判、方案設計、計劃制訂、個體行動、群體行動等6個子問題,以降低難度;郭圣明等[57]結合體系作戰的復雜性,展示了深度學習等智能認知關鍵技術在軍事信息系統智能化領域的潛在應用價值。與此同時,無人自主系統正逐漸應用到偵察、態勢感知、火力打擊、機動和后勤保障等領域。為實現自組織和自同步,無人自主系統將大量產生合作、競爭、學習等社會行為。當前,智能仿真技術以信息論、控制論等理工科學為基礎,只有面向新一代人工智能技術(基于自主智能、人機混合、人機協同等),增強決策行為的智能性,才能體現基于復雜網絡、混沌動力學、生物社會學等復雜性科學的群體智能行為,生成作戰能力[58]。

3.1.3 平行系統

隨著仿真對象復雜程度的增加,針對仿真對象很難甚至無法進行精確建模和實驗的困境,學術界結合傳感器、仿真、人工智能等技術的發展,提出了“平行系統”[59]的概念。

平行系統是對復雜系統進行觀測、分析、預測,進而管理和控制的一種可行方式。如:天氣數值預報相當于構建了一個平行氣象系統,通過提供滾動的預報業務來實時更新數據,在一定程度上增加結果的準確性,2015年北京市24 h晴雨預報準確率突破90%,“十三五”末將達到93%,預報時間間隔縮短為10 min、空間粒度精細到1 km[60];基于“網絡-物理-社會系統(Cyber-Physical-Social System,CPSS)”的平行駕駛框架,通過平行測試、平行學習以及平行增強學習等方法,可以融合物理世界、精神世界和人工世界,在智能網聯汽車的感知、規劃、決策與控制中有巨大的應用潛力[61];針對復雜社會經濟問題,將大型計算機作為社會經濟系統的實驗室,綜合運用人工社會、計算實驗和平行系統等方法,可形成相關的計算研究理論和方法體系[62]。

軍事上,繼機械化、電氣化、信息化、網絡化之后,王飛躍[63]基于“虛實互動的平行思想”這個核心理念,依托“人工社會-計算實驗-平行執行(Artificial societies-Computational experiments-Parallel execution,ACP)理論和CPSS基礎設施”這2個關鍵支持,提出了面向平行系統的指揮與控制體系,即指控5.0的平行指揮與控制;針對信息化條件下實兵演練按計劃推演、激光模擬對抗等傳統形式難以滿足實戰化體系訓練要求的問題,董志明[64]按照“實裝層-半實物層-虛擬層”的思路,提出了面向平行系統的體系訓練基本理論,構建了“1個空間、2個網絡、3個平行層”的平行訓練系統基本框架,論證了面向平行系統的組訓模式,研究成果可為陸軍數字化部隊實戰化體系訓練提供借鑒。

3.1.4 仿真與指揮信息系統語義互操作

互操作是仿真領域研究的一個基礎性問題,也是仿真研究的熱點。1996年,歐洲成立了仿真互操作工作組(European Simulation Interoperability Working Group,ESIWG),SISO也于同年成立。這2個組織都致力于推動仿真系統的互操作和仿真資源的重用。直到今天,語義互操作仍是仿真領域面臨的關鍵技術挑戰之一。本體(ontology)[65]技術為語義互操作提供了一個新的思路。

實戰化模擬訓練、裝備論證、作戰實驗對作戰仿真與指揮信息系統的語義互操作提出了迫切需求。SISO于1999年3月成立了仿真與指揮信息系統互操作研究小組(Modeling & Simulation to C4I Study Group,M&S-to-C4I SG),北約制定了多方互操作程序(Multilateral Interoperability Program,MIP),成立了NMSG-048、NMSG-085、NMSG-106等研究小組,對聯合作戰管理語言(Coalition-Battle Management Language,C-BML)、軍事想定定義語言(Military Scenario Definition Language,MSDL)等重點開展研究。美國國防部信息系統局也成立了19個聯合技術工作組(Technical Work Group,TWG)[66]。長期以來,作戰仿真與指揮信息系統之間的互操作被不公平地認為主要是作戰仿真領域專家重點考慮的事情。實際上,這應是軍事專家、仿真專家的共同責任。

筆者等分析了美軍作戰仿真與指揮控制系統的異構性,梳理了二者之間互操作的發展路線圖、主要階段及未來趨勢,剖析了基于雙向接口互操作及嵌入式互操作的典型案例[67];分析了作戰仿真與指揮控制系統在體系架構、信息交換模型、通信協議以及數據庫等方面的異構性,針對語義互操作的要求,設計了包含“接入層、資源層、語義交互層、服務層和應用層”的語義互操作5層參考技術框架,力圖給出一攬子解決方案[68];分析了本體建模的一般原則,基于Web本體語言(Ontology Web Language,OWL),采用改進的“七步法”,建立了坦克排戰斗隊形本體模型,并通過作戰任務次序和戰斗隊形等推理,對所建立的本體模型進行了有效性檢驗[69]。

3.2 發展趨勢

李伯虎等[70]提出:仿真技術將呈現“高效化、智能化、網絡化、服務化、普適化”的發展趨勢;徐庚保等[71]提出:信息時代的數字仿真正朝“數字化、虛擬化、智能化、網絡化、服務化和普適化”的現代化方向發展。時至今日,數字化、虛擬化、高效化、網絡化已有很大發展,智能化、服務化、普適化仍有很大發展空間。

未來軍用仿真將緊緊圍繞又好又快地為用戶提供服務,結合新軍事變革和信息技術發展,朝著一體化、智能化、平行化的方向發展。

3.2.1 一體化

一體化作戰要求實施一體化訓練。著眼“訓練高于實戰、訓練嚴于實戰、訓練難于實戰”,要求模擬訓練系統橫向(各軍兵種、機關各部門)覆蓋、縱向(各層級)貫穿。為此,從作戰仿真與指揮信息系統采用同一技術體制與分布式架構、建模采用統一語言、建模與仿真一體化集成開發環境,到網電空間一體[72]、CPSS,再到TENA、LVC[73],軍用仿真將在技術體制、開發環境、仿真系統、應用領域等多個方面呈現一體化的趨勢,在推動軍事訓練轉型、促進軍事變革上發揮更大作用。

3.2.2 智能化

機械化戰爭、信息化戰爭分別以“火力到達”“信息到達”為主要標志,未來智能化戰爭則以人機協同和無人自主平臺為標志。軍用智能仿真將融合大數據、機器智能、腦認知、復雜系統等多學科知識,為戰爭制勝機理、體系分析及效能評估、作戰任務規劃與決策等難題的研究提供了認識論、方法論上的突破。結合戰爭復雜系統的特點,軍用智能仿真需重點突破以下幾個方向的共性、基礎性技術,即面向巨大空間稀缺樣本的混合深度學習、作戰時空行為認知與意圖判斷、不完全甚至虛假信息條件下的自主決策。

3.2.3 平行化

著眼輔助指揮決策這個難題,戰時可以在指揮所借助兵棋推演平臺或高加速比超實時作戰仿真系統快速模擬作戰過程,利用偵察情報系統、兵力跟蹤系統及時更新綜合態勢顯示系統中的敵我態勢,構建出“平行戰場”,從而達到預測戰場態勢,優化行動方案,輔助指揮決策等目的。平時則可以構建“平行訓練場”,為受訓對象提供盡可能逼真的戰術對抗背景,解決訓練條件設置一廂情愿的問題,提高訓練效果。

4 結論

軍用仿真推動了軍事理論和戰爭預實踐的不斷革新,助力了先進武器裝備快速采辦和換代發展,促進了軍事訓練的創新轉型,推動了戰斗力生成模式的轉變。著眼于提高信息化戰爭仿真的可信性,軍用仿真在大數據建模、智能仿真、平行系統以及仿真與指揮信息系統語義互操作等方面還需要做大量深入研究,未來將朝著一體化、智能化、平行化的方向發展。