49例兒童傳染性單核細胞增多癥臨床特點分析

吳靈兵

(淮安市金湖縣人民醫院 江蘇 淮安 211600)

傳染性單核細胞增多癥(傳單)是兒科臨床常見感染性疾病,是由EBV感染所致一種累及全身多臟器免疫功能的感染性疾病。常以發熱、咽喉腫痛、淋巴結增大和肝脾腫大、外周異型淋巴細胞增多為其臨床特征。本病為自限性疾病,無嚴重并發癥者預后良好,極少數可引起嚴重并發癥如EBV相關噬血細胞性淋巴組織增生綜合征(HLH)[1]、脾臟破裂等,甚至死亡。由于該病臨床表現形式各異,容易造誤診,現就我院近幾年收治的49例傳染性單核細胞增多癥進行臨床分析。

1.資料與方法

1.1 一般資料

資料來自2014年1月-2018年11月門診25例及住院24例傳染性單核細胞增多癥患兒,對他們的臨床表現及實驗室檢查結果進行分析。其中男25例,女24例;年齡1~4歲29例,4歲以上20 例。最小為1歲,最大為10歲,平均年齡4.5714±2.21736。根據年齡不同分為兩組,Ⅰ組為1~4歲,Ⅱ組為大于4歲,比較兩組臨床表現及實驗室檢查結果。

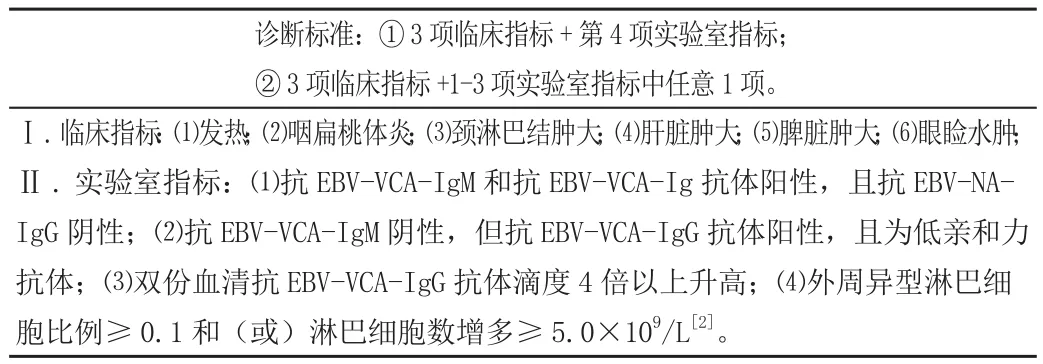

1.2 診斷標準

表1 傳染性單核細胞增多癥診斷標準

1.3 數據處理

數據采用SPSS20.0統計軟件進行統計學分析,計數資料采用率(%)表示,進行χ2檢驗,計量資料采用(±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2.結果

2.1 臨床表現及初步診斷

49例患兒臨床表現主要為發熱47例,占95.9%;咽痛40例,占81.6%;淋巴結腫大30例,占61.2%;肝臟腫大5例,占10.2%;脾臟腫大26例,占53.1%;皮疹8例,占16.3%;眼瞼浮腫3例,占8.2%。其中發熱、咽痛為該病主要臨床表現,與文獻報道一致。各年齡組單一臨床癥狀相比較無統計學意義(P>0.05)。見表2。病程早期(1~3天)診斷傳單僅27例,其他診斷22例,第4~5天診斷20例,其中初診時診斷淋巴結炎5例,咽結合膜熱4 例,化膿性扁桃體炎7例,川崎病2例,肺炎4例。各年齡組早期確診、誤診無統計學意義,χ2=1.338,P=0.247,(P>0.05)。見表3。誤診原因主要與發病初期常表現為單一臨床癥狀和缺乏血清學證據有關。

表2 49例患兒臨床表現

表3 49例患兒初步診斷

2.2 實驗室檢查結果

在病程5-7天采用血細胞自動分析儀進行外周血細胞分析,觀察白細胞計數以及淋巴細胞計數,在此同時采指尖血進行涂片染色,在顯微鏡下觀察外周血細胞形態計算異型淋巴細胞比例。分組:Ⅰ組:白細胞最高31×109/L,最低7.42×109/L;淋巴細胞最高19.84×109/L,最低2.6×109/L;異型淋巴細胞最高0.51;Ⅱ組:白細胞最夠28.55×109/L,最低8.93×109/L;淋巴細胞最高21.13×109/L,最低2.66×109/L,異型淋巴細胞最高0.58。實驗室檢查白細胞計數、淋巴細胞計數以及異型淋巴細胞比在不同年齡組比較無統計學意義(P>0.05),說明在不同年齡均可以做上述檢查,達到臨床診斷的目的。

表4 49例患兒實驗室檢查結果(±s)

表4 49例患兒實驗室檢查結果(±s)

年齡分組 白細胞(×109/L)淋巴細胞(×109/L)異型淋巴細胞比例Ⅰ組 14.7172±5.91964 8.9883±4.50562 0.2003±0.12255Ⅱ組 13.1860±4.39146 7.8574±3.95984 0.2015±0.13975 t 0.984 0.906 0.031 P 0.330 0.369 0.976

2.3 治療及轉歸

診斷為化膿性扁桃體炎7例,在病程初期予以頭孢菌素治療;抗病毒治療為更昔洛韋31例,阿昔洛韋12例,其余6例為對癥處理;所有病例預后良好,其中6例肝功能異常患兒,經2-3月隨訪,肝功能均恢復正常。

3.討論

3.1 臨床特點

傳染性單核細胞增多癥,簡稱傳單,是EBV感染所致的一種累及多臟器免疫功能的免疫異常性疾病,常見表現為發熱、咽炎、淋巴結腫大。文獻報道90%以上病例有不同程度的發熱,大多為高熱,體溫高于39.5℃;80%以上有咽炎,咽炎通常是滲出性,容易與化膿性扁桃體炎混淆,49例中有7例初步診斷診斷為化膿性扁桃體炎;淋巴結腫大為無痛對稱性腫大,多發生于病程的中后期,容易誤診為淋巴結炎;部分病例常合并輕度肝功能異常而出現食欲不振等消化道癥狀;超過半數EBV感染的患者有脾臟腫大。49例臨床表現發生率與文獻報道相同,其中發熱為95.9%,咽痛為81.6%,淋巴結腫大30例,占61.2%;肝臟腫大5例,占10.2%;脾臟腫大26例,占53.1%;皮疹8例,占16.3%;眼瞼浮腫3例,占8.2%。上述臨床表現是在病程不同時期出現,在病程早期達到臨床診斷標準中的3項并非容易,因此容易漏診誤診。49例初步診斷準確率僅55.1%,因此臨床迫切需要一種直接、簡便的實驗室檢查方法來協助診斷,尤其在基層醫療機構更為需要。

3.2 實驗室檢查特點

傳染性單核細胞增多癥除上述臨床表現的三聯征以外,還有實驗室檢查的特點,外周血異型淋巴細胞增多、血清嗜異凝集抗體及EBV抗體升高也是傳單的特征。異嗜凝集抗體主要在青少年中陽性率高,國內發病主要在4~6歲,因而此項檢測意義不大。血清特異性抗體檢測一般第一周陽性率38%,第二周60%,第三周88%,年齡越小陽性率越低。抗EBV特異性抗體,因小兒體液免疫功能尚未完全建立,處于較低水平,抗EBV抗體檢測陽性率偏低,感染7天EBV-VCR-IgM陽性率僅為26%,因此,在疾病早期如第一周內,檢出率較低,即便是陰性也不能除外EBV感染;另外上述血清學抗體檢測要求實驗室條件較高、檢測過程復雜、檢測費用高、周期長,難以適應基層醫院的要求。在我院診治的49例是根據臨床表現,外周血白細胞計數以及外周血涂片查找異型淋巴細胞,部分結合抗EB特異性抗體來達到臨床診斷的。由于特異性抗體出現遲、陽性率低、基層醫院條件所限,因而外周血涂片查找異型淋巴細胞在早期診斷該病顯得非常重要。人體感染EBV后,EBV進入人體的B淋巴細胞內,在B細胞內增殖促進B淋巴細胞活化,被感染的B淋巴細胞因受EBV的作用,細胞膜發生抗原變化,誘導機體免疫反應,刺激CD4+T淋巴細胞產生產生TH1型細胞因子,激活NK細胞和CD8+T淋巴細胞并大量增殖產生異型淋巴細胞,浸潤全身內臟器官及淋巴結,從而導致脾臟和淋巴結腫大。異型淋巴細胞在EBV感染后2~5天出現,一周達高峰,外周血涂片檢查異型淋巴細胞比例增高為本病的早期診斷提供依據。外周血檢查異型淋巴細胞于指尖采血,涂片經瑞氏染色,顯微鏡油鏡下觀察異型淋巴細胞形態,計算異型淋巴細胞比例。該方法簡單實用,適合在基層醫院開展。

3.3 治療及轉歸

EBV感染后通過自身免疫機制產生特異性細胞毒性T細胞,能抑制被EBV感染的B細胞增殖,從而使病程自限,但是也有極少數個體在EBV感染后出現嚴重并發癥如HLH等,甚至死亡,病死率約1%左右,因此及早準確診斷,對防治并發癥、降低病死率意義十分重大,49例患兒未出現嚴重并發癥,經2~3個月的隨訪預后良好。