鄉鎮政府職能視角下的農村公共產品有效供給

——基于丹江口市土關埡鎮的調查

孫 磊

(湖北醫藥學院馬克思主義學院,湖北 十堰 442000)

鄉鎮政府作為最直接面對民眾的一級政府,是國家和社會交接的平臺,也是國家意志和民眾訴求的交匯點,在整個國家治理的體系中占據著基礎性的地位和作用。尤其在農村公共產品供給中發揮著不可替代的作用。研究鄉鎮政府職能視角下的農村公共產品有效供給,對于推進農業農村現代化,全面實施鄉村振興戰略具有重大的理論和現實意義。

一、調查的基本情況

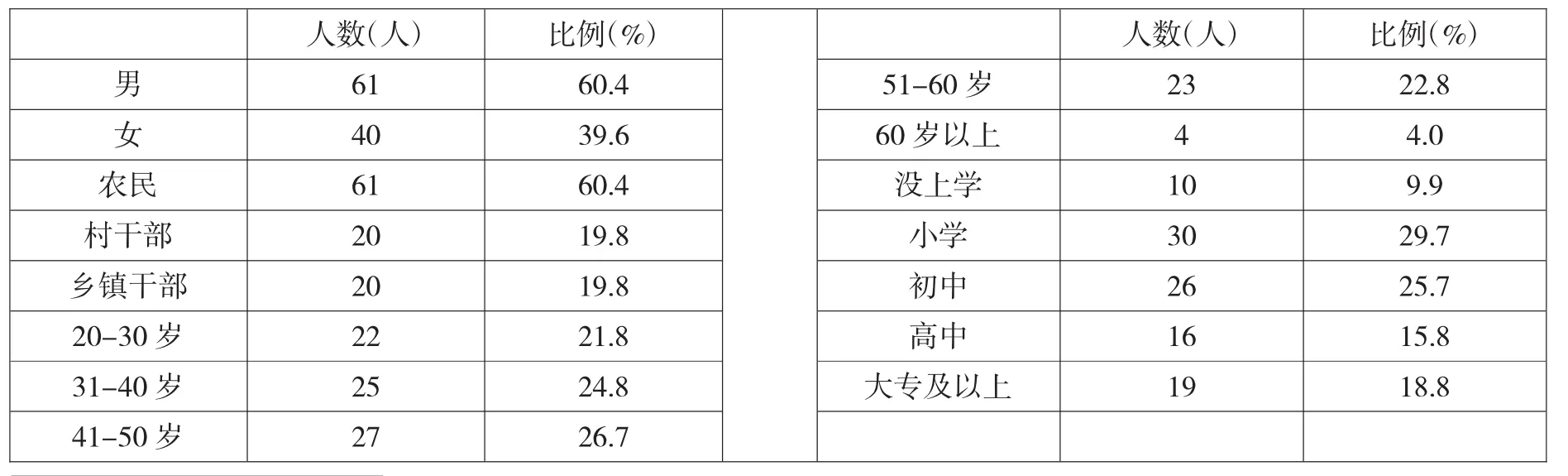

土關埡鎮隸屬于湖北省丹江口市,鎮政府駐土關埡,人口13791人,面積110平方千米。下轄1個居委會、11個村委會。本次調查的對象涵蓋了土關埡鎮普通村民、村干部、鄉鎮干部,采取問卷調查的形式,共發放問卷105份,全部回收,有效問卷101份,有效比例為96.2%。

總體上看,調查對象主要集中在中青年男性,文化程度以小學、初中、高中為主。上述被訪者的階層或結構分布特征,在一定程度上確保了本次調查數據的代表性和可信度。

表1 調查對象基本情況

二、現狀調查:土關埡鎮農村公共產品供給的微觀考察

本次調查圍繞“鄉鎮政府在農村公共產品供給中的職能定位、農村公共產品供給現狀(已提供、還需提供、急需提供3個角度)、農村公共產品供給滿意度、鄉鎮政府在農村公共產品供給上存在問題、改進舉措五個方面展開。

(一)鄉鎮政府在農村公共產品供給中的職能定位

傳統思維下鄉鎮政府往往偏重于政治控制和行政管理職能。隨著鄉村振興戰略的實施,作為“政權末梢”的鄉鎮政府也應開始思考自身的職能定位:強化公共服務職能,側重于農村公共產品的供給。通過調查,66.3%的人認為鄉鎮政府在農村公共產品供給中的職能定位是“小政府大服務”,23.8%認為是“大政府小服務”。

“小政府”模式,展開來說就是“小政府,大社會;小政府,大市場;小政府,大服務”[1]。“小政府大服務””的鄉鎮政府職能定位,突出一“小”一“大”。“小”主要是:政府機構精簡、權力下放、提高政府行政效能;“大”主要是強化服務功能,提升服務質量。“小政府大服務”之所以成為農村公共產品供給中的鄉鎮政府職能定位,是因為它不僅對農村公共產品有效供給有著重要意義,也會促使鄉鎮政府機構改革走出“精簡—膨脹—精簡—再膨脹”的怪圈。同時,保障了農民的基本權益,從而提高農村公共產品供給效率。

(二)農村公共產品供給現狀

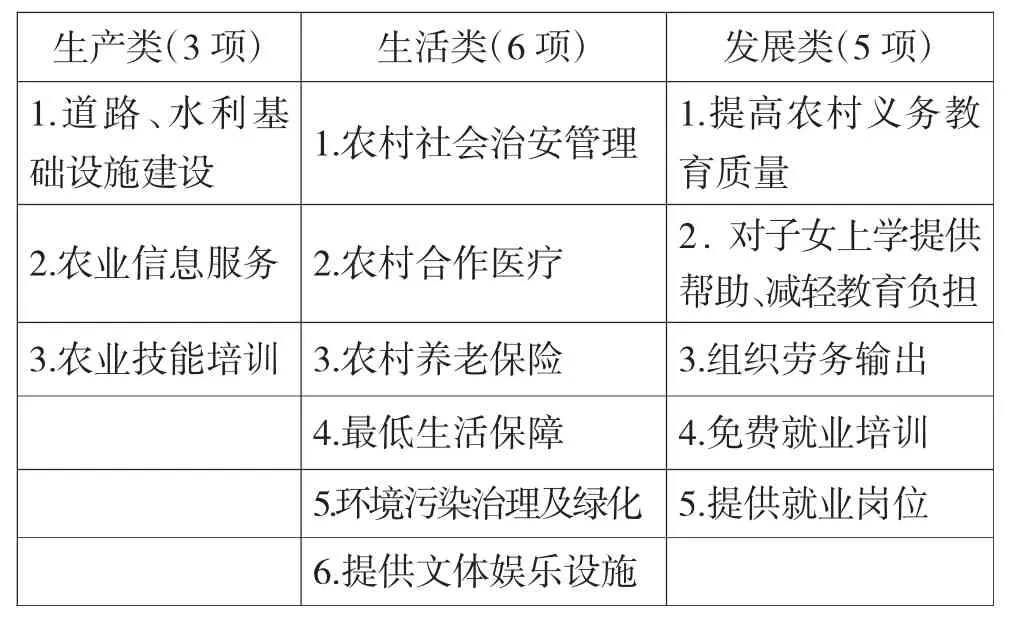

調查中將農村公共產品分為“生產類、生活類、發展類”三大類14項公共產品進行調查,具體項目見表2:

表2 農村公共產品供給類別(14項)

在界定農村公共產品供給類別基礎上,通過問卷,讓被調查對象對14項公共產品,認為鄉鎮政府已提供、還需提供、急需提供的項目分別作出選擇。具體情況見表3:

表3 農村公共產品供給類別現狀調查(多選)

1.生產類公共產品。

調查發現,70.3%的人認為農業技能培訓已提供,農業技能培訓對農業生產有重要作用。在此方面,土關埡鎮政府做得最突出的就是對茶葉技術現場培訓,邀請農業技術專家為當地群眾開展茶葉種植、管護、采摘等相關技術的培訓。但是對于“農業技能培訓”的需要率仍很高,比例為55.4%。在道路、水利基礎設施建設方面,65.3%認為已提供,據鎮政府資料介紹,全鎮已實現村村通水泥路,但仍有42.6%、43.6%人希望政府繼續加強此方面的服務;在“農業信息服務”方面,50.5%仍需要提供這方面服務。對于農產品價格、農情信息、市場信息等,農民的需求也十分迫切。

2.生活類公共產品。

65.3%的人們認為鄉鎮政府在農村社會治安管理方面加大了力度,但仍有40.6%的人急需這類公共服務;目前農村合作醫療的覆蓋率比較高,這從選擇已提供該服務的人數比率76.2%便可得知。大部分人對此比較滿意,但仍有40.6%的人對此評價并不高;在農村養老保險選項中,67.3%的人選擇已提供,53.5%的人們認為還需提供,56.4%的人們認為還急需;在最低生活保障方面,通過與農民、村干部談話和調查,得知到每個村都有低保家庭,但比例較低。因此,誰家入選低保是農民比較關注的。數據顯示,44.6%的人希望政府加強這方面服務力度,確保真正貧困的家庭得到合理的經濟救助;在環境污染及治理方面,鄉鎮政府做了大量工作,仍有44.6%的人需要政府在鄉村生活垃圾處理、鄉村綠化方面加強;隨著人們生活水平的提高,大家對文體娛樂設施的需要率不斷提高,分別為69.3%、51.5%。

3.發展類公共產品。

66.3%的人認為農村義務教育質量有了較大提高,57.4%、59.4%的人仍希望政府在義務教育質量提升方面加強改進;在對子女上學提供幫助、減輕教育負擔方面,要改變單一的靠政府提供助學貸款的形式;在組織勞務輸出、免費就業培訓和提供就業崗位都是提高農民非農業收入的農村公共產品。調查顯示,選擇鄉鎮政府已經提供該服務的比率中,三項雖都在一半以上,但是,隨著鄉村振興戰略的實施和農村未來經濟社會發展的需要而言,對這3項的急需也會不斷提高,調查顯示分別為58.4%、67.3%、70.3%。

(三)農村公共產品供給滿意度

通過調查發現,被訪者對當前土關埡鎮政府在農村公共產品供給方面滿意度較好。很滿意的占22.8%,比較滿意的占44.6%,一般的占29.7%。

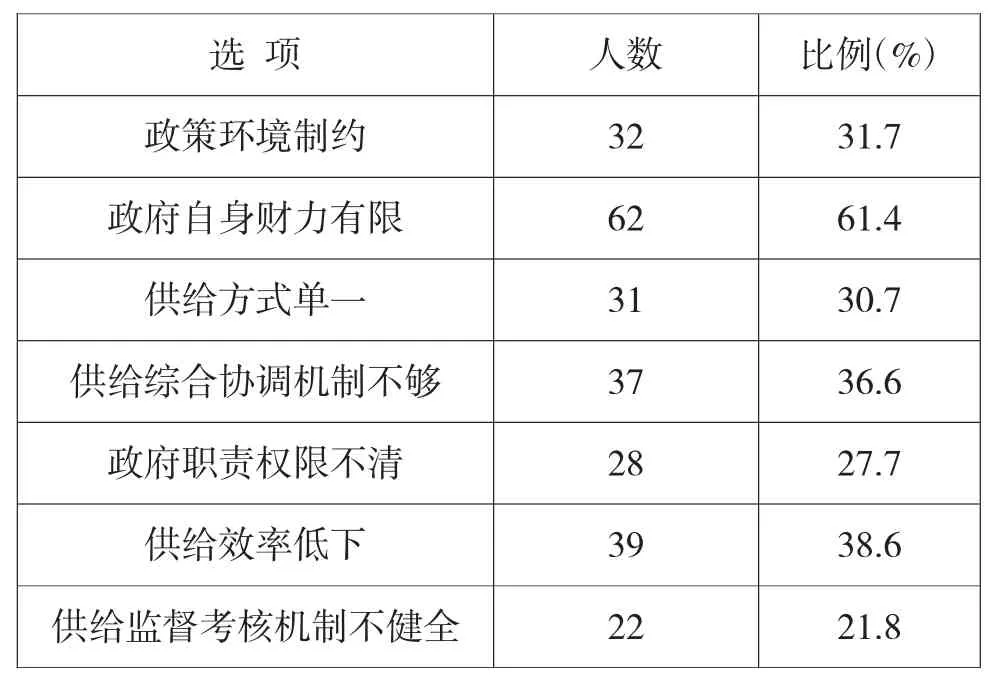

(四)鄉鎮政府在農村公共產品供給方面存在問題

表4 被訪者對認為鄉鎮政府在農村公共產品供給中存在問題(多選)

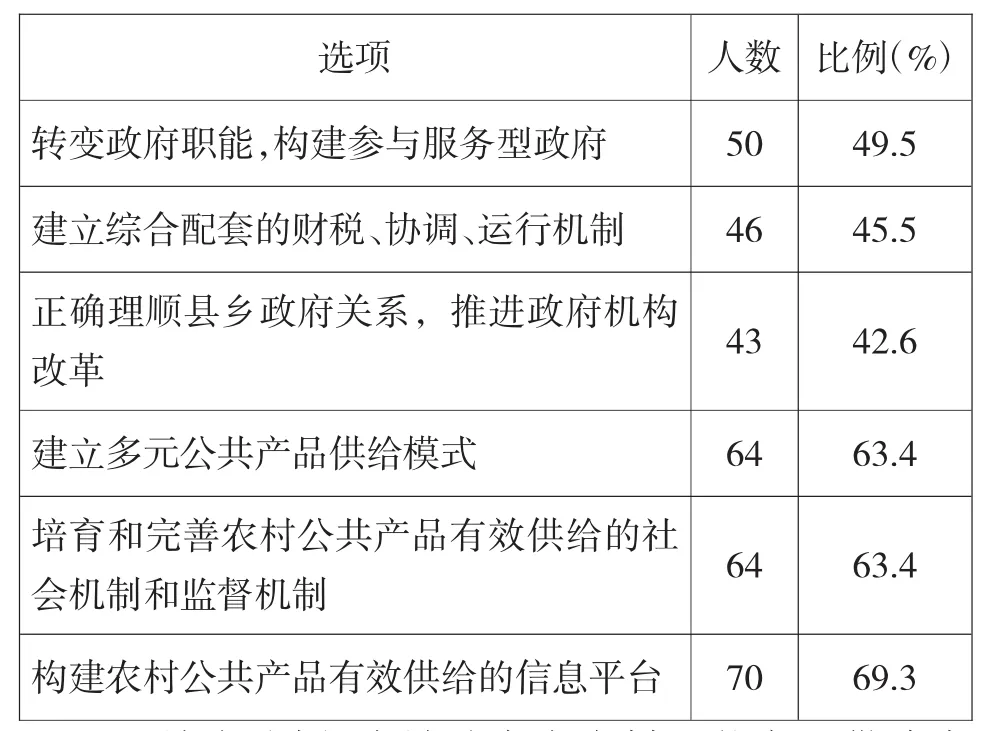

(五)鄉鎮政府在農村公共產品供給上可能改進之處

表5 被訪者對認為鄉鎮政府在農村公共產品供給上可能改進之處(多選)

三、綜合分析:鄉鎮政府在農村公共產品供給中的困境

(一)職責權限不清:鄉鎮政府在農村公共產品供給中的職能困境

對土關埡鎮的調查發現,27.7%的人認為鄉鎮政府在農村公共產品供給中存在政府職責權限不清。農村公共產品供給中鄉鎮政府的職能困境主要在:一是政府縱向上和橫向上的權力分配和利用的錯位。縱向上,中央政府與地方政府在農村公共產品供給上事權、財權不對稱,縣鄉政府間事權財權不對稱尤為突出。橫向上,不同政府部門、機構之間在農村公共產品供給中權責劃分不清,條塊分割。基層政府在執法、審批等方面受上級主管部門垂直管理,財政資源掌握在各級政府的主管部門手中,即權力在“條”;而執行的責任在“塊”,即各級政府的平行管理區域。“條塊分割”在一定程度上破壞了鄉鎮政府部分職能的完整性和統一性,往往導致各機構之間職責不清[2]。二是鄉鎮政府與上級政府在公共產品供給上職能界定不清。鄉鎮政府作為基層政府,實際承擔的公共事務繁重且責任重大,但能掌控的資源十分有限,從而導致權、責、利不統一,形成“權在縣上,利在線上,責在鄉上”的脫節現象[3]。

(二)縣鄉壓力型體制:鄉鎮政府在農村公共產品供給中的體制困境

從組織法角度而言,縣和鄉的關系是體制內的上下級關系,縣是鄉鎮的上級政府,鄉鎮是縣的下級政府和執行機構,同時鄉鎮政府也是一級獨立的基層政府。鄉鎮政府既要貫徹落實中央的方針政策,還要認真執行各級地方政府的工作任務,并且許多情況下都是“時間緊,任務重”,很多具體任務實行“一票否決”。縣鄉政府間處于一種失衡的“壓力型”政府體制。這種體制的制約下,鄉鎮政府不得不去完成上級委托的各種任務,加上上級的“一票否決”考核機制,導致鄉鎮政府有時過于重視發展鄉鎮經濟職能而忽視公共服務職能,即使鄉鎮政府有心提供,但難以更好地去為農民提供公共產品和服務[4]。

(三)供不應求:鄉鎮政府在農村公共產品供給中的能力困境

鄉鎮政府提供農村公共產品的能力明顯不能滿足農村經濟社會發展的要求:一是農村公共產品有效供給不足。尤為突出的是,與農民生產生活密切相關的環境治理等方面的公共服務有效供給不足。調查發現,分別有75.2%、54.5%的人們對“環境污染治理及綠化”這類公共產品的需求較為緊迫。二是供給結構失衡。部分公共產品過剩,供給不能真正滿足農民需求。一方面,農民急需的生產性公共產品供給,如大型的水利灌溉設施和農村可持續發展的公共產品教育、醫療保障及農村的環境保護不足;另一方面,鄉鎮政府熱衷于投資周期短、見效快的項目,對農民真正需要的公共服務提供不足。

四、政策建議:提升鄉鎮政府農村公共產品供給能力

(一)轉變鄉鎮政府職能,強化公共服務型政府建設

在對土關埡鎮的調查中,66.3%的人認為鄉鎮政府在農村公共產品供給中的職能定位是“小政府大服務”。可見,構建服務型政府的目標取向是肯定的,轉變鄉鎮政府職能主要從三方面進行。一是要進一步轉變公共行政理念。鄉鎮工作人員在行政的過程中,要有公共的精神和理念,以農民群眾的根本利益為出發點和落腳點,創新工作方式,提升服務態度,為農村提供更多更高質量的公共產品。二是要推進鄉鎮機構改革。鄉鎮機構改革的最終目標也是使鄉鎮政府由傳統的“管制型”轉變為“服務型”政府。這一轉變能否實現,對農村公共產品有效供給和農村經濟社會發展意義重大,如美國經濟學家阿瑟·劉易斯所指:“政府可以對經濟增長具有顯著的影響。如果政府做了正確的事情,增長就會得到促進。如果政府做得很少,或者做錯了事,或者做得太少,增長就會受到限制”[5]。在機構改革方面,應按照“精簡、統一、效能”原則,結合各地鄉鎮實際,在核定的機構、編制、領導職數范圍內設立機構,將業務相近的機構或部門進行合并或者整合,形成適合服務型政府的職能結構和運行機制。三是要科學劃分縣鄉政府間的事權責權。理順縣鄉關系,縣鄉政府間需要各自清楚各自管理的界限,在各司其責、權責一致的原則指導下協作,科學合理的劃分縣鄉權責,適當的放權于鄉鎮政府,與鄉鎮發展緊密相關的事權、財權、人員、技術等歸權于鄉鎮。

(二)改革財稅體制,重構鄉鎮政府財政體制

一是建立科學的農村基層財稅體制。應逐步實現城鄉統一稅制,完善地方稅體系,明確地方稅主體稅種,保障公共產品供給的資金來源[6]。二是要加大對鄉鎮政府的財政轉移支付力度。目前,在上級政府對基層政府的財政轉移支付過程中,采用的主要方法是基數法,就是使鄉鎮政府盡量把財政開支做大,爭上不切實際的大項目,一定程度上導致公共財政的公共性流失。因此,在轉移支付方法上,應該以因素法取代基數法,充分考慮不同地區的經濟社會發展水平、自然資源、人口等實際,進行轉移支付。三是縣政府在為鄉鎮政府提供發展農村經濟社會所需要的財政支持時,簡化審批手續,降低審批成本,提高審批效率。

(三)加強政府能力建設,提升農村公共產品供給能力

2017年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于加強鄉鎮政府服務能力建設的意見》,意見指出,到2020年,鄉鎮政府服務能力全面提升,服務內容更加豐富,服務方式更加便捷,服務體系更加完善。加強鄉鎮政府能力建設,一是注重鄉鎮干部素質提升。要提高鄉鎮干部政府的服務能力。經常通過宣傳、教育、培訓等方式,轉變鄉鎮干部服務理念。通過開展多層次的干部培訓、外出考察等訓形式,增強鄉鎮干部的各項公共服務能力[7]。此外,可以通過改善鄉鎮公務員待遇,完善公務員職務升遷與績效考評機制,提高鄉鎮干部的積極性與主動性。二是加強基層民主政治建設。以村民自治為契機,拓寬村民的政治參與范圍,按照十九大報告提出的要求,健全自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系。培養造就一支懂農業、愛農村、愛農民的“三農”工作隊伍。

(四)完善制度設計,建立綜合高效的協調、考評、監督機制

提升鄉鎮政府農村公共產品供給能力,必須完善相關制度設計,建立綜合高效的運行、監督及考評機制。在調查中,有45.5%人也提出要“建立綜合配套的財稅、協調、運行機制”。在協調機制方面,理順農村公共產品供給中各類參與主體的關系,整合各方資源和力量,形成政府主導、農村參與、市場運作、多方協作的協同治理機制[8]。在考評機制方面,建立科學的的績效評估體系。即優化績效評估指標,提高義務教育、社會保障、農業信息服務、農村醫療等的權重,將農民視作主要評估主體。在監督機制方面,加強對鄉鎮政府權力行使的監督。權力本身具有擴張性,濫用而致腐敗,這是權力的普遍原理,鄉鎮政府也不例外。加強對鄉鎮政府權力制約與監督,要強化鄉鎮政權內部建設,實現鄉鎮黨委、人大、政府之間的協調和平衡[9],正確處理好政府與政黨、社會、市場的關系。同時,積極發揮農民、村干部的積極性,擴大民主參與,增強對鄉鎮政府權力的監督。

結語

鄉鎮政府作為黨和國家在農村工作的基石,肩負著統籌城鄉發展,推進鄉村戰略的重大任務。隨著鄉村振興戰略的實施,農村公共產品供給理念、供給制度、供給方式乃至供給體系必將發生重大調整和變化。鄉鎮政府職能下的農村公共產品供給是一項系統工程,其涉范圍廣,種類多,利益關系復雜,不是一朝一夕的權宜之舉,不是一招一式的增減收放。因此,在具體實施過程中,需要緊跟農村經濟社會發展的步伐,因地制宜,推進公共服務型鄉鎮政府建設。同時,要有國際的視野,借鑒發達國家地方政府在農村公共產品供給中的有益經驗,從而為我國新時代農村公共產品有效供給提供參考。●