20 世紀90 年代黑龍江寫意花鳥畫地域風格的形成與確立

高明宇

[內容提要]本文以20世紀90年代的黑龍江花鳥畫為個案,通過對其生成的社會歷史文化語境的研究,探究藝術生產的機制及內在邏輯;從筆墨形式和風格表現兩個層面,描述黑龍江花鳥畫地域風格的形成過程,通過對代表性畫家作品圖式的分析,闡述黑龍江花鳥畫地域風格的特征和審美特質,尋求其社會歷史文化邏輯。

20世紀90年代以來,中國的經濟力量在世界上不斷崛起,社會主義市場經濟對社會經濟文化的影響不斷地凸顯出來,商品經濟輻射到社會生活各個層面,大眾消費文化介入到藝術生活中,成為新的推動力。同時,科學思維也不斷地介入藝術生活,藝術文化領域的學術體系也不斷健全,由此,中國的美術領域發生了新的變化。

一、黑龍江寫意花鳥畫所處的社會歷史文化語境

20世紀80年代西方的現代主義被大規模引入我國藝術領域,隨著我國藝術工作者對西方文化逐步深入的了解,他們會自覺地反思傳統與現代的關聯及遇合的路徑。尤其是西方學術范式的進入,為中國傳統文化研究提供了一個學術參照體系,促使學術界在關注傳統文化的同時,引入西方理論研究方法論來重建我國的藝術學術體系。90年代黑龍江花鳥畫逐漸形成了以美術高等院校為主體的畫家群體,已建構了以西方學術為框架、以中國傳統為肌質的理論分析體系。正如美術教育家高卉民所說的:“90年代黑龍江高校的花鳥畫的教學已經非常系統,尤為重視傳統文化、各時代理論特色,教學體系中強調對各時代共性特征的把握。高校學生在側重對傳統與歷史了解與認知的專門學習之后,畢業散落在各地的美術創作機構,將傳統技法延伸拓展。可以說90年代后進入省內的花鳥畫家所接受的都是正統的傳統繪畫的技法和理念。”傳統教學模式對花鳥畫創作仍然產生一定的影響,工筆花鳥畫側重于對傳統宮廷花鳥畫的研究與傳承,而寫意花鳥畫在側重文人畫的發展脈絡的同時,對唐宋元明清各個時期的繪畫特征加以分別探究,提煉各時代的共性因素予以傳授。黑龍江花鳥畫建立在中西方的雙重視域下,自覺地進行理論上的系統探究。

而社會對黑龍江多元民族文化的認同,促使其對地域文化進行重新探尋和估量。90年代初期,文化傳統在繪畫中的價值已經被給予充分的關注,在全國第7屆、第8屆美展中有著充分的體現。而90年代中后期隨著文藝政策“讓世界了解中國”的提出,“繼承和發展傳統”和“處理好民族與現代之間的關系”被作為樹立國家形象的重要途徑,藝術文化被賦予了樹立中國新時代形象的文化使命。在民族自信被提升的同時,人們對傳統文化、民族文化價值的認同感不斷攀升,“關注重視傳統文化的現代價值,將傳統資源轉化成新的活力與價值”的觀念在文藝界成為了共識,而“在新的層次上展開關于傳統與現代的追尋”被作為90年代藝術文化發展的指引方向。同時,在對藝術作品與民族文化的探索、挖掘和細化過程中,也促使黑龍江美術創作者轉而對地域文化和地域審美特質更加關注,使其成為黑龍江美術創作的有力補充。

在社會的多元需求、學術建構及對地域文化的重新定位等多方面因素的影響下,黑龍江花鳥畫家群體因個體關注點的差異,以及技法、風格創新與突破的探索方式的差異,形成了多元化繪畫風貌。

二、走向地域表現性的黑龍江花鳥畫筆墨

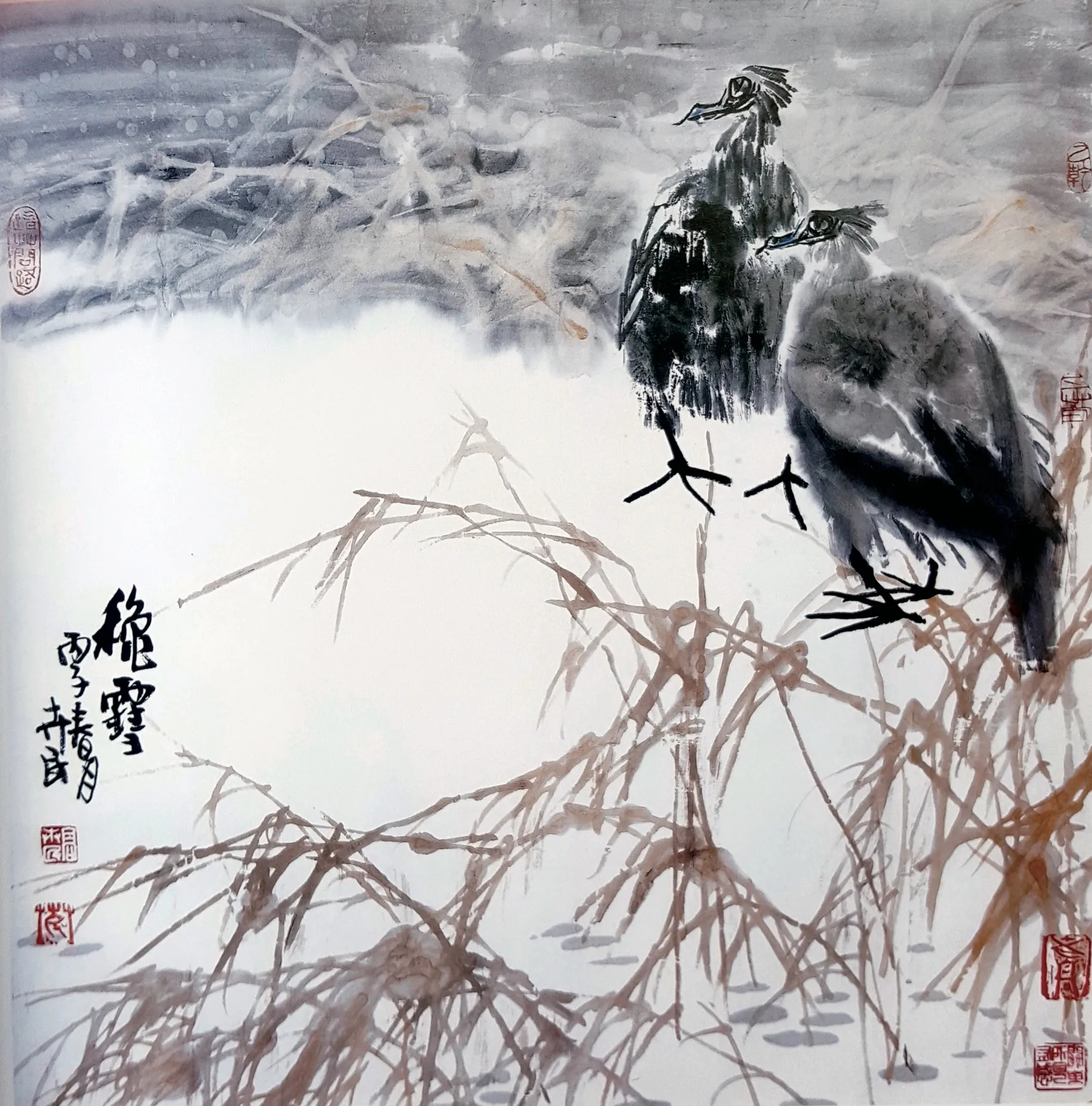

高卉民 秋雪不寒 68×68cm 1996

王同君 春水吟 68×68cm 1994

黑龍江寫意花鳥畫不拘泥于一家一派的創作風格,在對傳統特征總結與挖掘的基礎上,黑龍江花鳥畫家開始在北方的地域環境中選擇表現題材,并探尋更貼近北方文化特征和審美感受的表現方式,初步形成寫意繪畫的地域表現性,從筆墨包含的抽象特征及變化角度尋找符合地域審美的表達方式。如“筆”法方面強調筆勢中方向、行筆力量與速度形成的快意、舒展、爽利,利用水與墨含量的反差強調筆法變化性形成的撮枯、遒勁、雄渾,“墨”的運用上強調水與墨關聯最大程度的隨機變化的因素,筆觸大小、重疊方式、水墨比例及與紙相互滲透、形成墨團的偶然性效果,與傳統墨韻迥異,更強調水墨沖突形成的淋漓、潑辣和豪情。除了最大程度地強調筆墨的變化性和個人主觀的表現性,還同時兼顧了黑龍江的地域特征,或選擇具有民族特征、地域特征的題材,或強調地貌特質的表現意象。“大抵北方之地,土厚水深,民生其間,多尚實際……民崇實際,故所著之文,不外記事、析理二端”,黑龍江天寒地闊的氣候特征,養成了這一地區粗獷豪邁的審美喜好。在借鑒傳統筆墨的過程中,自然形成了因審美取向而自覺汲取相符的審美意象,表現在大刀闊斧的筆勢和筆墨對比之中。

在高校任教的畫家盧山宇,這一時期的作品將傳統筆墨元素的抽象性予以強化,作為構圖之中的筆墨符號。他常打破樹枝之間結構關系的客觀表達,以渴筆枯擦鐵枝橫斜與破墨拙枝交錯,散點淡墨勾勒細節,以破墨隨機形態增加了墨韻與筆法的變化度,在禽鳥形態的勾勒中可見對五官神情的擬人表達,整體呈現出對筆墨變化與造型趣味性的追求。而陳輕舟90年代初的作品呈現出筆墨“抽象性”,同時更強調筆墨意味與地域特征之間的關聯。著重寫意線條所塑造的形態,在強化線條重復性的同時,也竭力呈現線條所包容的形態。但未因過度的強化形式而沖淡筆墨所尋求的意蘊,在主體塑造及細節的筆墨表達方面,保留了墨團與線條細節濃淡、干濕的變化。由“點、線、面”的抽象追求,回溯到含義本身,對形式的表述蘊含于筆墨變化之中,卻避免了“抽象主義”的機械性,借助現代表現形式避免“傳統主義”構圖程式過于概念化及形式感弱等問題。可見,這類畫家的視角由“借用傳統元素的‘西方主義’”轉至“在傳統元素中開拓現代”的地域轉化之上。

賈平西 看清世路絕山平 193×137cm

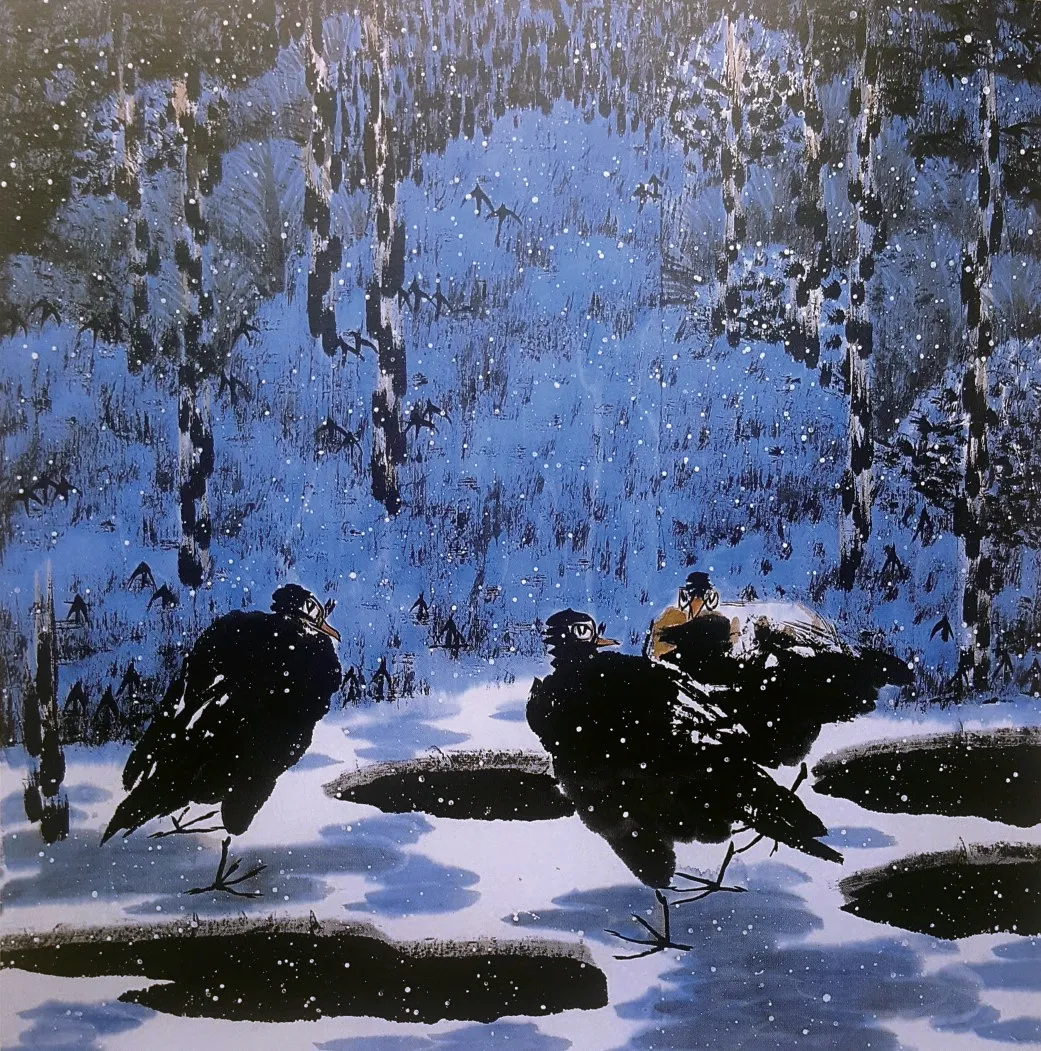

王同君 落雪無聲 68×68cm 1996

傳統寫意花鳥畫以墨色為主導的表現方式,在90年代則形成與色彩并駕齊驅的發展。黑龍江花鳥畫家這一時期在尊重傳統內核的同時,更渴求在不消解文化負載的同時,強調水墨藝術的“現代化”與“國際化”特征;亦開始出現以色帶墨的發展方向,在“筆墨”兩大主導因素中,保留用筆與布勢,而在賦色方面減弱了墨的主體作用,甚至是以色彩表現完全對墨色進行替換。

如王秀成在《秋高圖》中,在色彩運用上完全打破固有色理念,以紅色描繪高粱形象,同時也改變了莖葉的色彩,形成了畫面明確的色彩統調。鳥雀顏色使用墨色時只退居到作為形體邊界裝點,不僅形成了色彩的主體特征,并以高純度色調強調色彩的視覺張力。高卉民90年代后期的作品不僅更多地突破傳統的構圖程式,改變植物形態原有的生長結構與生長特征,同時亦在作品中加入色彩的情緒表現性。如《染秋》這一作品,以色調墨的“色線”替代了墨色對筆墨元素的作用,對豆莢等作物形象高度抽象概括,僅保留基本的形態辨識度。畫法上雖大幅削減形態細節,強調形態的抽象筆勢,表現性上將植物特征與筆墨表現性融合,濃淡干濕的線條龐雜纏繞,呈現即近即遠又具有律動感的枝條意象。強化的疏密、方向及位置經營,形成主觀布局方面對形式感的強化。同時在色彩的運用上以紅褐色主觀賦色作為顏色基調,鳥雀形象亦為協調畫面色調進行了改變,全然融入地域特征的理解與傳達。作者還舍去了傳統的題跋形式,使畫面籠罩在更協調的色調之中,將荒枯、凋零后的線條形式感強化為畫面意境。《丁丑歲尾》等作則以“色團”替代“墨團”,以“色線”替換“墨線”,只以焦墨呈現鳥雀形態,與題跋進行呼應,同時強化墨與彩的對比。墨在色彩中所起到的作用,僅為調節明度與純度之用。王同君在《落雪無聲》中,亦有類似的色彩處理,將墨色作為畫面對比性的明度關系,在鳥雀、未覆蓋的泥土、白樺樹的肌理等位置運用墨色建立墨團與墨點的呼應關系,作為構建畫面形式感的因素。而畫面的意象與氛圍卻依靠色彩調式來建立,可見色彩運用在分量上的擴大與延伸。

可以看到上述畫家90年代創作的作品,在表現效果上對傳統表現技法進行了選擇與轉化,拓寬了筆墨表現力;又因融入了地域題材,使得筆墨表現性、色彩意境等方面得以延伸。他們并未拘泥于對傳統的吸納與借鑒,而是突破傳統程式,在甄別與運用之中形成自我創造意識。以傳統筆墨為基礎,探尋現代的表現方式。

三、從自然面貌特征的描摹到地域風格的確立

一部分畫家為更明確地表達地域面貌的特征,直接從地域題材的需求本身發掘表現方式與適宜的技法表達。如李復興在《雪晴》中,為明確表現北方場景環境的現實特征,表現方式上較為嚴謹,舍棄筆墨表現性的主觀強化,而更多表現玉米、木柵等形態的細節。他僅在家禽的翎毛部分融入了大寫意特征,且在形態的處理上側重筆墨的概括性,而非個性審美的主觀形態表達。色彩的運用上也以物象固有色為主體,以此畫面對北方典型“鄉土”特征予以清晰的描繪,較80年代的寫意繪畫呈現出明確的現實性趨向。盧山宇的《十月一天紅》與高卉民的《秋雪不寒》亦為較明確表現植被特征的作品。盧山宇較為細致地描繪了黑龍江地域特有的山果——紅菇娘,表現菇娘成熟后逢霜雪的景象,植物形態與特征皆較為清晰。高卉民的《秋雪不寒》亦更多包含了蘆葦與禽鳥形態的結構特征,可見90年代中后期對地域表達的明確意圖,自然削弱了部分表現性而融入現實特征,更多地傳達地域環境的特殊性。王同君在《何處無聲》等作品中,改變了傳統中國畫留白,畫面力求平面化。以加粉質、膠質顏料合成的方式在墨底上勾勒高明度的植物形態,同時加入噴、撒等制作性手段表現雪與霧,呈現北方地貌中冷寂、朦朧、幽靜的氛圍,題材與表現方式已經向地域性轉變。

在“自由創作”的意識之下,部分花鳥畫家力圖跳脫傳統筆墨的程式,通過主觀塑造邏輯來實現花鳥畫風格的個性化。在技法表現及形態表現方面,加入主觀的概括與夸張,也因個性與個人風格化的強調,使黑龍江花鳥畫在視覺風格類型的現代表現語言變得更加豐富,賈平西的《看清世路絕山平》則在強化輪廓的幾何化特征的基礎上,融入了非傳統的表現要素——光影。以墨色對翎毛、尾羽和影子進行概括,并保留題跋與印章的運用。在傳統媒材之中以形態、形式與理念的傳達呈現非傳統的地域面貌,“而帶有強烈的裝飾性和平面化審美效果”。王同君的《春水吟》則強調傳統筆墨勾、染、皴、擦等技法的表現,用幾何規則曲度的曲線進行概括,形成類似“符號化”的構型元素,最大程度地加大畫面的形態,形成極強的“視覺統調”,將小寫意的繪畫轉向裝飾形態風格。個體筆墨符號的重復在造型和形式感上體現出個性化的風格。楊世明的作品,通過筆墨的分解與斷續來重塑蓮藕這一常見的花鳥畫題材,側重對題材表現的突破,形成了新奇質感;同時在畫面的背景中改變了常規的現實視角,加入了平面化的蓮蓬形態,包含概括、變形、面積分解,又加入隨意性肌理等手段,通過塑造意象的主題形態,來表現其尋求個性語言的創新意圖。

不難發現,中國畫的流派和地域繪畫是美術史上的重要組成部分。甚至在當代中國畫的發展中,地方性是基礎,而中國畫不同地域風格的確立也是當下中國畫轉型的有效路徑。

注釋:

[1]劉師培.南北文學不同論[A].陳引馳編校.劉師培中古文學論集[C].北京:中國社會科學出版社,1997:260—261.

[2]姜壽田.當代國畫流派地域風格史[M].杭州:西冷印社出版社,2006:184.