藝術體操項目發展中的實體與非實體時空

李 冰,汪 敏

(1.廣州航海學院 公共體育教學部,廣東 廣州 510725;2.遼寧師范大學 體育學院,遼寧 大連 116029)

時空不僅表現為現代藝術體操發展的主要特征,也是從根源上影響競技水平的獨特因素。諸多研究者從哲學角度將時間與空間的辨證關系運用到競技藝術體操項目中來,且皆將實體時空作為詮釋的基礎。現代動作科學理論不僅向我們揭示出人體運動受到生理學限制的規律,更在于指出其受制于心理學的事實。實體時空作為環境中的一個維度,不僅與可視信息有著極大的重疊,而且作為參照物亦與人的感知過程——非實體時空有著系統的對應性。唯有實體時空與非實體時空的結合才能說明藝術體操心靈與肉體一體化的訓練事實,才能明確其作為動態生命藝術的一種“當下”存在。伴隨藝術體操運動技術的更新與發展,精神與物質的結合要求已趨于完美,新穎、快速,多變成為整套動作的高潮和閃光點。在相對時空一致的條件下,如何使其與非實體時空恰當轉換調配,即如何變有限時空為無限時空已成為競技取勝的關鍵所在。這就要求運動員、教練員對實體時空與非實體時空有深刻的認識與控制。本文基于實踐需要,對現代競技藝術體操中實體時空與非實體時空進行一次較理性的解析,以待為提高現代競技藝術體操的表演效果和藝術觀賞價值做出一些有益貢獻。

1 藝術體操中實體與非實體時空的基礎理論問題

1.1藝術體操運動中的實體與非實體時空解釋

人體運動不僅受制于生理學規律,也受心理學規律所制約。一般說來在藝術體操賽場中,被觀察物(器械、運動員)可以傳遞兩種信息:一是物體的大小、角度、距離,及其運動的速度和發展進程等時空信息,由生理變量決定;二是由被觀察物作用于運動員形成的視角、網膜影像,及其聽觸器所引起的神經變化,屬時空感知信息。前一種時空作為客觀存在是表層的,我們將其概括為實體時空,后一種時空處于深層物質層面,是內隱的,我們將其歸納為非實體時空。實體時空是現代競技藝術體操產生的條件,運動員要發展自身的動作潛能,要提升其在時空中駕馭動作的能力就必須熟悉它。另外由于人體的所有活動,都是透過中樞神經來進行控制,藝術體操運動員的一切行為表現都必須作為一個完整統一的有機整體而活動與存在,表現為實體時空與非實體時空的連帶協調系統。運動員要對來自實體時空的信息進行整合,進而達到機體對內外環境的變化產生一種合乎常規的應答性反應,即藝術體操運動員通過對所處位置、同伴與器械運行狀態,以及音樂所表達的時間進程等實體時空進行感知、判斷,以心理層面的非實體時空進行快速調控,主要是接受實體時空信息——加工整合——建立意圖——編制活動程序——調節、控制動作,組織并表現有目的的活動和隨意運動[1]。通常而言,實體時空是外在、不可控的,且是進行評價的可視根據,但實體時空并非完全不可利用,我們可以進行人為地分配與調控,進而使其完成一種結構上的改變,而這種改變的簡單理論依據就是物理學中的V(速度)=S(空間距離)/T(時間)公式。

V(速度)=S(空間距離)/T(時間)理論在藝術體操實體與非實體時空中可以得到新的檢驗。當藝術體操運動通過時間與空間的關系來表征時,我們可以發現V=S/T的物理學公式,既可以作為時空變換的根據,又可以作為時空換算的量度[2]。當運動的速度(V)出現變化時,圍繞著它的空間距離(S)和時間(T)才能獲得更多的詮釋余地。也就是說,當我們選擇和控制藝術體操運動的空間時,可以為選手贏得寶貴的時間,那么這意味著選手可以做更多的技術難度,可以充分地表示藝術體操評分規則中的藝術項目。同樣,當選手比對方獲得更充分的時間時,就一定會擁有比對方更廣闊的運動空間,這樣選手才可以實現單層或多層空間的靈活應用。它的意義在于,一方面表明了藝術體操的運動與時空不可分離,另一方面,更深刻地揭示了藝術體操的時空需要通過運動來聯結,而這二者的聯結基礎就是藝術體操選手動作完成的速度,這個速度包括動作速度和反應速度,動作速度要在實體時空中完成,反應速度需在非實體時空中把握。非實體時空是內在不穩定、可控的因素,因此,表層評價的提高仍要依賴于非實體時空,將其加工表現過程緊縮,進而在規定尺度上實現時空利用的高效或多樣。

1.2藝術體操規則中的實體與非實體時空理念

藝術體操評分規則自1976年問世以來,經歷了十余個版本的演變。在1984年正式進入奧運會后,其評分規則遂開始圍繞奧運周期進行修補與更新,這是藝術體操與奧運接軌,與國際化同行的必然選擇。雖然藝術體操規則的措辭和規定形式不斷變化,但不斷追求運動員卓越的時空控制能力的評價理念卻由始至終,且不斷加強。

1.2.1 難度數量方面變化對藝術體操時空控制能力的要求。在藝術體操各個版本的評分規則中,個人項目的難度動作數量呈現波浪式變化,21世紀前后出現了兩次明顯遞增和一次調整遞增。第一次遞增是1976年到1997年,難度數量從8個遞增至12個。第二次遞增從2001年開始,于2005年達到頂峰,難度數量從10個遞增至18個。第三次調整遞增是2009版評分規則,新規則雖然將個人難度數量降低為12個,但個人難度構成卻發生了明顯變化,由身體難度(D1)和器械難度(D2)兩部分組成,且器械難度(D2)數量上不封頂,這一變化的表征是對器械技術的鼓勵和重視,但實際結果卻是難度數量由以往的有限變為了無限。雖然增加難度數量一度被許多專家學者詬病,認為成套動作會因難度的堆積而演變為手持器械的自由體操,但藝術體操評分規則卻仍然以各種方式堅持擴充難度數量,看似矛盾,但在背后有著藝術體操項目揮之不去的的項群原因。眾所周知,藝術體操是以難度動作作為主要競技手段的技能主導類表現性難美項群,跳躍、轉體、平衡、柔韌與波浪四類基本難度動作是技術價值的主體[3]。在藝術體操比賽時間不變的情況下,運動員能夠完成的難度動作越多,代表著流暢性越強,而只有具備高超的時空控制能力才能為自己創造更多的時空來完成更多的身體難度動作,也才能把藝術體操的項群屬性體現得更加明顯。

1.2.2 難度類型方面變化對藝術體操時空控制能力的要求。1993年版藝術體操評分規則中開始出現復合難度(由A、B兩級難度結合為C或D級難度),2003年版藝術體操評分規則推出了聯合難度(“UNIT”),2009版藝術體操評分規則將每項器械(圈操除外)的規定身體動作由原來的“單GCO”調整為“雙GCO”。雖然這些難度多是由兩個動作銜接而成,但在比賽中卻按一個難度來計分,這表明藝術體操難度的遞增形式已開始由單純的增加數量轉變為隱形的結構復雜化,實際結果是進一步提高了藝術體操運動員對時空控制能力掌握的規格。

1.2.3 身體難度與器械難度的緊密結合對藝術體操時空控制能力的要求。2009版藝術體操評分規則進一步明確了身體難度與器械難度的關系,要求所有身體難度的完成必須結合有拋或無拋的器械熟練性,同時驚險性又作為器械難度重返,并取消了最高分值的限制,這兩項新的器械規定將藝術體操的成套編排推向了一個新的高度。拋接器械本身就需要一定的時空控制能力,而新規則又鼓勵運動員在完成器械難度的過程中再結合一項身體難度,這是對運動員時空控制能力的強強要求。2013版與2017版藝術體操評分規則中呈現出身體難度逐漸減少,器械難度逐漸增多的趨勢,更加鼓勵創新驚險性器械難度。器械離不開人的運用,對器械難度的要求不僅說明身體與器械結合更加緊密,也表示需將時空運用推向更高層次與程度。

1.2.4 完成質量評判尺度的變化對藝術體操時空控制能力的要求。綜觀1976年以來各版本的藝術體操評分規則,雖然歷次評分規則對完成分所占的比重有所調整,但扣分標準卻愈加嚴厲,如器械掉地懲罰,2005版規則器械掉地移動四步撿起扣0.5分,而新版規則規定扣0.7分。由于完成分在藝術體操評分體系中占據核心位置,所以運動員必須要克服賽場上的技術、音樂、美學、情緒等多重困難來完成藝術體操動作編排。可以說,準確無誤、高標準地完成不僅是對運動員如何完成預訂編排的檢驗,更是藝術體操運動員時空控制能力的最終體現[4]。

1.2.5 更加重視藝術價值對藝術體操時空控制能力的要求。2013版藝術體操評分規則的明顯變化是難度與完成對成套動作藝術價值起決定性作用,難度與完成兩大評分體系轉變成了為藝術價值提供服務的角色,這意味著規則對時空表現的穩定性與精準性更加嚴苛。2017版藝術體操評分規則中將音樂與編排方面的規定調整到了藝術錯誤評分內容中,新增了藝術錯誤評分表格,更加凸顯了藝術性的重要地位。時空是藝術之本,時空藝術亦是藝術的一個分類,2017版規則對藝術性的重視及獨立規定說明藝術體操項目對時空駕馭和表現的要求更加細膩。

2 藝術體操中的實體與非實體時空解析

2.1藝術體操中的實體與非實體時間解析

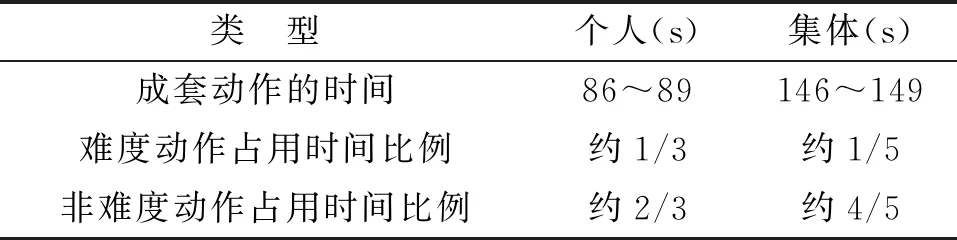

2.1.1 藝術體操中的實體與非實體時間內涵解析。實體時間是指視覺器官能觀察到的表層事件發展過程所需用的時間,這段時間的計算通常是可以利用鐘表自行計測的。表1所示實體時間是現代競技藝術體操編排實踐中可供參考、借鑒的一種理想化模型,它的計量是通過對藝術體操優秀運動員成套動作完成情況的時間來統計。

非實體時間是指心理層面時間,即信息加工處理時間。也就是通常所說的“反應時間”。簡單說來就是對刺激正確感知、對信息正確而快速加工,以及對肢體正確支配所占用的時間,是一個復雜的心理過程。

在藝術體操中,實體時間是約定俗成的,代表著藝術體操的規定性特征。非實體時間通過運動員的流暢與驚險表演解析著藝術體操中別具一格的高超技藝。因此,離開實體時間的約束,藝術體操將失去評判尺度,丟掉非實體時間的調控,藝術體操將失去其難、險、美的精彩內涵,實體時間與非實體時間是一對不可分割的范疇。

表1 藝術體操中實體時間透視解析[5]

2.1.2 藝術體操中實體與非實體時間的可塑性。表1所示實體時間在實際應用中并非一成不變,每一位藝術體操運動員都存在技術或藝術等方面的優劣勢。其優勢在實際操作中多已成為自動化技術模型,運用耗時短。與此相對,劣勢動作在完成過程中需克服諸多心理、生理阻力,這一部分能量的消耗會占用一部分時間。因此,在實際編排過程中加大能夠展現和發揮運動員身心優勢因素的運用力度,在規則允許的范圍內減少其劣勢部分使用頻率,不僅可以彰顯全套動作的風格和藝術,還可拓展有限時間利用效率,使有限時間變無限時間成為一種可能。

藝術體操中的集體與個人項目都需要在音樂的伴奏下進行。待音樂選定后,運動員必須根據音樂節奏表現身體動作,每一個音節都會給運動員帶來相應刺激,隨即運動員以其特定的動作去表現節奏的含義,從刺激反應到動作的完成可以說是運動員之間實力寫照的最鮮明體現。從意識參與的層面來看,當技能越熟練時,則人的意識參與越少,相反,若意識參與越多,則信息加工的時間就相對越長,也就難以達到有效的時間控制。一般而言,當一個人比較穩定地從事某一活動,機體便能對客觀刺激系統進行有體系的前后、強弱編碼。由于大腦皮層具備系統性活動機能,能夠把一些刺激有規律地協調成為一個條件反射連鎖系統,如此,便達到了“動力定型”。動力定型形成后可以大大節省運動員腦力和體力上的消耗,一旦有關刺激,如音樂作用于有機體,其條件反射的連鎖系統便自動出現,進而使運動員因減輕意識參與負擔而提高動作完成功效。從這一心理學角度講,將運動員動作訓練成為“自動化”,當其達到動力定型后,也可使有限時間得到塑造,進而打破有限的終結性。

2.2藝術體操中的實體與非實體空間解析

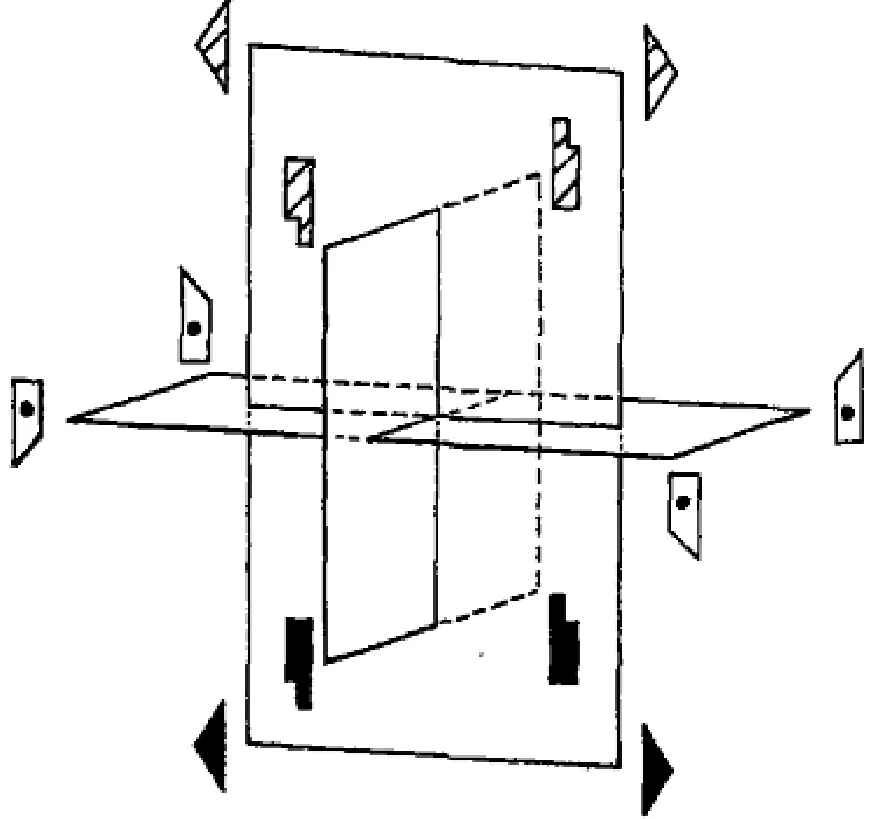

圖1 三平面組成的立體三維空間[6]

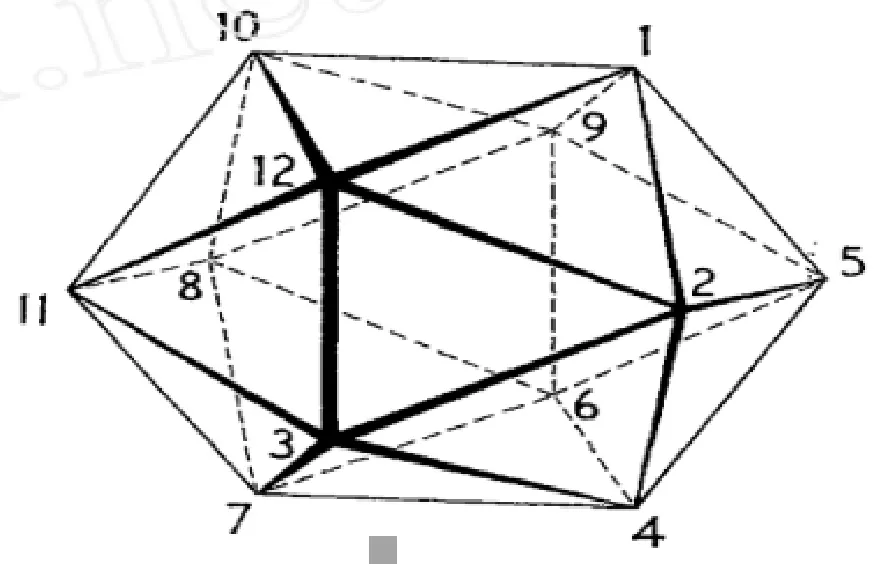

2.2.1 藝術體操中的實體與非實體空間內涵解析。實體空間是由三個維度構成的立方體。圖1中三個平面分別代表三個維度,一是“門”(矢狀)平面、一是“桌”(水平)平面、一是“輪”(前后)平面。將三個平面十二個點各從邊緣連結起來,構成圖2,即二十面球體。人體和器械的各個部分就是在這球體空間中運動,且運動在藝術的空間里保持著幾何上的合法性和統一性,它們或是一維的,或是二維的,或是三維的,帶有靜態性。

圖2 正二十面體的球體[6]

非實體空間是指空間的無序與無規律性,它不是一、二、三維的真實描寫,而是一種連續不斷的過渡,通過事件的過程構筑一個空間,這一空間是不可捉摸的,只能透過想象讓其發展,讓人感覺不到它的下一站將會是何處,這一空間帶有動態性。

在藝術體操運動中,靜態是相對的,它只是借助時間上的延續而得到視覺的保持。動態是絕對的,它不僅彰顯著藝術體操的生命和活力,亦是其作為藝術的一種存在方式。單純的靜態讓藝術窒息,絕對的動態又令藝術缺乏秩序,唯有靜與動的結合才能筑成藝術體操真正的藝術空間。

2.2.2 藝術體操中實體與非實體空間的可塑性。地面作為二維空間,對藝術體操中個人和集體項目的每名隊員都有一個姿勢空間的體現。它是通過運動員身體運動而結成的塊面性外在體積,每一新動作都將生成一個新的塊面,提升動作與動作之間的銜接速度無疑會使姿勢空間因時間的充裕性更加富于變化,以此在數量上體現出空間利用的有效性,由此角度講,可將有限轉換為無限。對于集體項目,隊形的變化是其地面空間的一個顯著特征,隊形包括成型隊形和過渡隊形兩類,成型隊形形式一般都以實體空間內容出現,如梯形、十字形、盾形、丁字形、直線形、圓形、三角形、箭頭形等,是合乎幾何規律的。成型隊形從隊形的形成,到規定動作在隊形中的完成需要一定時間,且在空間占用上也不富精彩性。過渡隊形是在規定動作完成過程中瞬間出現并隨即消失的隊形,這無疑在時間上具有了優勢,同時也增強了整套動作空間場地利用的巧妙性和多樣性,從而使成套更加活躍。通過過渡隊形比例的增多又向我們詮釋了將有限空間變為無限空間的一種拓展,過渡隊形與非實體空間的動態性具有一致性的意義。

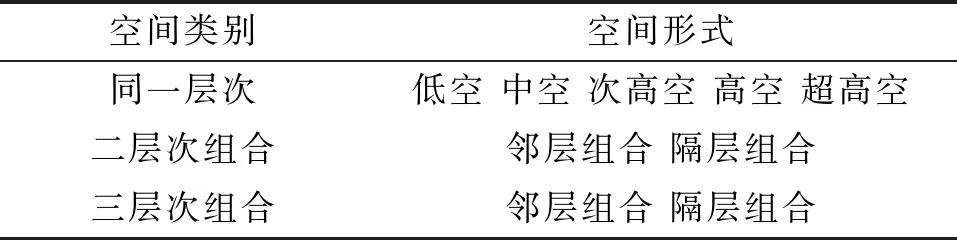

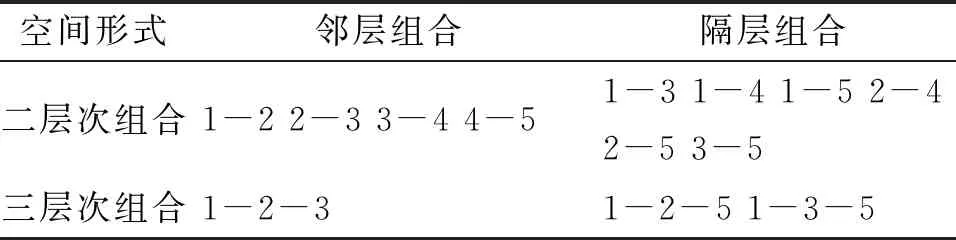

藝術體操的空間不僅有地面行走的空間,還包括從低到高的垂直建筑空間。根據人體及器械運動的特點,可將縱向空間劃分為五個層次:低空、中空、次高空、高空和超高空。一般身體動作在次高空、中空和低空出現,而器械動作,無論何種器械均有可能在五個層次中出現。對于個人項目,人與器械可同時位于一層或二層空間,棒特殊,人與器械可同時存在于三層空間,因此,個人項目也可通過人與器械的多種組合來達到空間無窮變化的效果。與個人項目相比,集體操在空間層次的運用上有更多余地來表現其多元性的特點。如表2、表3所示,所有運動員均可在同一層次(五個縱向空間)完成動作,也可以采取鄰層或隔層組合的形式進行動作的展現,根據排列組合規律,其間可供利用的形式難以窮盡,倘若運動員、教練員能充分滿足空間層次運用上的多元化特征,那么無疑會使得藝術體操項目在空間層次上的表現更為豐富,變化更為無限,進而拓寬空間利用范圍,打破常規。通過變幻莫測讓觀眾贊嘆稱奇,并取得評委的認可。此外,當前超高空界定范圍為頭上4m以上,若能使人體和器械結合動作接近或達到場地極限,又將使空間利用度提高,同時也增加了驚險性,這也是變空間有限為無限的一種可塑性拓展。

表2 藝術體操中的空間表現類型[7]

表3 藝術體操中的空間組合形式[7]

3 結論與建議

3.1 V(速度)=S(空間距離)/T(時間)理論在藝術體操實體與非實體時空中可以得到新的檢驗。它的視覺表現形式是動作自然流暢。它的實踐意義是能將潛在對應的實體與非實體時空通過一種結構的改變創造出更多的有利時空。具體訓練中,在運動員技術特點已經定型的條件下,通過揚長避短的編排來提高其時間利用率。對于潛力運動員,可通過生理與心理層面的結合訓練使其動作成為自動化模型,將有限時空變為無限時空。

3.2 藝術體操訓練需要充分利用實體與非實體時空的可塑性,掌握二者的潛在對應地帶。選手的時空控制能力不僅與個人能否完成的動作難度有關,還與因此而獲得的藝術表現時空有關。無論是單個身體難度系數的增加,還是器械難度的提出,都意味著藝術體操的發展將更加重視運動員的時空控制能力,這一變化意味著藝術體操時空控制能力的提高,已遠遠超出實體時空的內涵,趨于實體與非實體時空的有效利用。

3.3 藝術體操評分規則雖然更加突出了項目自身特點,強調了身體與器械結合的重要性,但貫徹始終的變革理念依然是為實體與非實體時空的創新利用提供支持。超高的時空控制能力不僅是運動員綜合素質的表現,也是影響運動員在競技中能否嶄露頭角的重要因素。可以預計,藝術體操實體與非實體時空的理論解釋,將更加有利于當下藝術體操訓練結構、訓練方法、選材標準和編排內容的改革。